Патриотизм в контексте жизненных стратегий

молодежи Белгородской области

Aннотация

В статье автор раскрывает особенности представлений о патриотизме среди молодежи. Патриотизм рассматривается как универсальный патерн, который должно быть сформировано у современной молодежи на трех основах: гражданственность, мир, культура. Автор полагает, что патриотизм как форма отношения к социальной реальности в молодежной среде может быть устойчивым вектором, сохраняющимся в быстроменяющихся тенденциях в политической, культурной, социальной сферах. В ходе теоретического анализа понятия патриотизма была констатирована амбивалентность этого понятия: конструктивная модальность – любовь к Родине, гордость за страну, национальная принадлежность и пр., и деструктивная – навязывание мнение со стороны, узкий национализм, глорификация экстремизма и пр. Конструктивный патриотизм, как одна из форм проявления гражданственности, должен иметь созидательную силу, которая может объединить людей и снижать различные дискриминационные формы разрушительного поведения. В эмпирической части статьи были представлены данные исследований 2022-2023 года, в которых принимала участие молодежь Белгородской области. Было определено, что молодежь воспринимает патриотизм через активную гражданскую позицию, социальною справедливость и привязанностью к стране и Родине. Большая часть опрошенных относят себя к патриотам (при этом отмечается весомая положительная динамика по отношению к 2019 году), но также имеются некоторые формы негативного влияния антипатриотической направленности, что обуславливает необходимость формирования оптимальных форм социальной регуляции, основанных на обеспечении интериоризации ценностей патриотизма современной молодежью. Результатом исследования можно считать выделение триединой формы патриотизма основанной на ценностях социально-культурного плана, ориентации на политические особенности развития общества и духовно-нравственное воспитание.

Введение (Introduction). В последние годы наблюдается возрождение научного интереса к теме патриотизма, которая исследуется с различных теоретических позиций и в рамках множества научных отраслей, включая педагогику, социологию, управление, политологию и другие. Такой интерес исследователей к проблеме патриотизма, особенно в молодежной среде, детерминирован комплексом социально-политических, социокультурных и психолого-педагогических факторов, определяющих как текущее состояние общества, так и векторы его будущего развития.

Во-первых, в условиях глобализации и трансформации современных обществ происходит переосмысление традиционных ценностных ориентиров и идентификационных моделей. Молодежь, как наиболее восприимчивая к изменениям социальная группа, оказывается в эпицентре столкновения разнонаправленных дискурсов – от националистических до космополитических. Это актуализирует задачу изучения содержания и структуры патриотического сознания новых поколений, которое уже не может быть сведено к классическим канонам, а представляет собой сложный, зачастую противоречивый, синтез традиционных ценностей и новых глобальных трендов.

Во-вторых, патриотизм выступает ключевым элементом консолидации полиэтничного и поликонфессионального общества, фактором обеспечения национальной безопасности и социальной стабильности. В данном контексте молодежный патриотизм представляет собой не только объект научного анализа, но и стратегический ресурс развития государства. Исследование его специфики позволяет выявить потенциал гражданской солидарности, уровень лояльности к институтам власти и готовности к конструктивному участию в жизни страны, что является фундаментом для выработки эффективной государственной молодежной политики.

В-третьих, наблюдается парадигмальный сдвиг в понимании самого феномена патриотизма: от его этатистской трактовки, акцентирующей связь с государственными институтами, к более широкому гражданско-активистскому пониманию, где на первый план выходит не декларативная лояльность, а практическая деятельность на благо локального сообщества и страны в целом. Это требует разработки новых методических инструментов для его измерения и анализа, выходящих за рамки традиционных социологических опросов.

Наконец, в современном информационном пространстве, характеризующимся высокой степенью гибридности и конфликтогенности, формирование патриотических чувств происходит в условиях интенсивного противоборства различных идеологий и целенаправленных манипулятивных воздействий. Изучение каналов, механизмов и агентов формирования патриотизма (как институциональных, так и неформальных) позволяет разработать эффективные стратегии противодействия деструктивным влияниям и экстремистским narratives, а также способствовать становлению зрелой, рефлексивной и критически мыслящей гражданской идентичности.

Таким образом, комплексное междисциплинарное исследование патриотизма в молодежной среде является не только релевантным научным запросом, но и насущной практической необходимостью, ответом на вызовы современности, от решения которых зависит устойчивость и будущий исторический путь государства.

В этой связи формирование патриотизма должно быть ориентировано на новый уровень осмысления. Наличие и характер связи между представлениями о патриотизме и самой установкой патриотизма в данном аспекте является важным исследовательским ракурсом.

Методология и методы (Methodology and methods). Согласно БСЭ, патриотизм – это объединение двух понятий – соотечественник и Родина, отечество, т.е. осознанная любовь к Родине, своему народу, его традициям и пр. Предпосылки возникновения патриотизма заложены в привязанности к семье, роду, племени. Трансформация понятия происходила в связи с развитием политической, социальной и других сторон общественной жизни человека, но основные его характеристики оставались и сохраняются до сих пор.

Согласно аксиологической концепции, патриотизм основывается на понимании ценности человека как гражданина, которому гарантированы равные возможности, а успех зависит от личной инициативы и самостоятельности, способности к труду и собственных способностей. Также, необходимо обратить внимание на феноменологический подход, в котором иерархия ценностей построена на интенциональности ценностно-ориентированного сознания, т.е. направленность человека на формы и ценности, которые могут быть заложены в обществе (Валуев, 20009); психологическую концепцию, где основой является субъективно-объективное понимание патриотизма, от возвышенного чувства любви до объективного понимания значимости дома, родного края и пр. Здесь следует отметить амбивалентность восприятия патриотизма, риск трансформации любви к «своим» традициям и роду в националистические идеи, шовинизм и другие деструктивные течения (Вырщиков, Бузский, 2001).

С точки зрения социологического подхода, патриотизм – это социальное явление, которое должно иметь практически-предметный характер, т.е. должны совершаться действия, поступки во благо Родины (Иванова, Лутовинов, 2008). Соответствующие ценностные ориентации рассматриваются в социологии труда, политики, образовании, вопросах молодежной политики, девиантного поведения, государственного управления и т.д.

Расcмотрим несколько направлений изучения патриотизма:

1. Изучение патриотизма как значимой социально-культурной ценности связано во многом со спецификой различных социокультурных факторов, особенностей ментального развития, особенностей становления общественных форм и притязаний, трансформации социально-политического и экономического положения страны, граждан и др. В целом, становление патриотизма это не революционной процесс, а управляемый, поэтому такое воздействие является наиболее значимой характеристикой в системе воспитания и образования современной молодежи. И здесь возникают вопросы идентичности и патриотизма как социокультурного феномена развития общества в изменяющейся социальной среде.

2. С политической точки зрения вопросы патриотизма, как национальной идеи и российской государственности посвящены множество трудов постсоветского периода (Абрамов, 2016; Патриотизм и национализм..., 2015). На государственном уровне патриотическое воспитание находится в Федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан РФ», в рамках проекта проводятся мероприятия, ориентированные на воспитательную работу среди детей и молодежи. Все программы имеют крупные проекты по развитию межпоколенческого взаимодействия, развитию патриотических движений, клубов, популяризацию истории страны, продвижению патриотических движений и пр. (Антонова, Сафронова, Лучникова, 2017; Иванова, 2003). Применительно к нашей стране, можно заметить, что патриотизм, как баланс этнонационального и интернационального является единственным возможным рецептом выживания. Весь исторический опыт России демонстрирует, что конструктивным является только путь сочетания самоуважения определённой этнической группы с уважением к другим этносам (Абрамов, 2016). Особое значение патриотизма проявляется в системных трансформациях, происходящих в обществе, когда прежние механизмы социального, политического контроля ослабевают, ценностные установки теряются, общественные связи изменяются. В таких условиях патриотизм может быть базой для общества, сохраняя свойства идентификации гражданина в определённой форме социального управления (Патриотизм и национализм..., 2015: 34).

3. Патриотизм можно рассматривать с позиции социально-психологического и духовно-нравственного воспитания. Современная ситуация диктует всему обществу необходимость развития патриотического воспитания молодежи. И многие ученые и практики сталкиваются с комплексом проблем, связанных с формированием нового облика патриота и формулировки патриотизма. Сегодня на государственном уровне приоритетной задачей становится развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, а, следовательно, повышается актуальность изучения патриотизм в контексте жизненных стратегий молодежи.

Направления изменения форм патриотизма в многом могут быть связаны со следующими социальными тенденциями:

- трансформациями в социально-культурных ценностях, сформированными в обществе в определенный период его развития;

- политическими преобразованиями, инициированными государством;

- контрпатриотизмом, который также в системном порядке развивается в социальном прогрессе/регрессе;

- новыми формами социального взаимодействия;

- трансформациями, происходящими в социальном обществе;

- изменениями социально-психологического концепта патриотизма в рамках восприятия людьми государственных и геополитических трансформаций.

Следовательно, различные вариации патриотизма могут устойчиво коррелировать с преобразованиями, которые происходят в государстве, проблемами и противоречиями социальных изменений в условиях развития современного общества (Колесов, Макаров, Сабодаш, 2023).

Необходимость объективной социологической информации по этому вопросу определена потребностью выявления специфических форм и черт патриотизма в молодежной среде. Исторически сложившееся определение «патриотизма» сводится к понятию «любовь к Родине, отечеству», поэтому оно связано, в первую очередь, с эмоциональным фактором человеческого восприятия дома, рода, страны, а, следовательно, с духовно-нравственными традициями и, во вторую очередь – социальным регулированием, через побуждение к действиям населения. Сложность операционализации понятия патриотизма заключается не только во множественности подходов, но и определении понимания в сознании молодежи факторов, приводящих к проявлениям «лжепатриотизма», «антипатриотизма», «контпатриотизма», и, как следствие, деформации истинного понимания этого феномена (Валуев, 2009).

Разнообразие подходов и оценок к пониманию патриотизма приводит к множеству исследовательских разработок. Методологический интерес автора представлен подходом к патриотизму через самоидентификацию, ценностные ориентиры, эмоциональную составляющую и гражданственность (Рисунок 1).

Говоря о структуре патриотизма, необходимо исходить из содержания данного явления. Можно сказать, что патриотизм выражается в направленности действий общности по обеспечению собственной жизненной позиции на основе культурных традиций, ценностных ориентиров, институциализированных форм социального взаимодействия. Такие формы взаимодействия, основанные на патриотической идее, могут иметь контексты политической, культурной, исторической направленности.

В настоящее время внутренних и внешних перемен и геополитического кризиса, усиление значимости России на международной арене приводит к повышению внешнего воздействия на все ее социальные институты. В частности, враждебные действия ориентированы на разрушение идеологической составляющей жизнеустройства российского социума, ценностной основы государственности через изменение понятий «патриотизм», «патриотическое воспитание». Именно в такое время сохранение и усиление базовых основ ценностный ориентаций российского патриотизма в молодежной среде, активное формирование российской идентичности позволит обеспечить сохранность государственной безопасности и национального единства. С точки зрения важности развития патриотического сознания молодежи, можно обратиться к «Стратегии реализации молодёжной политики в РФ» на период до 2030 года, где четко определены формы контроля показателей и доли участвующей в проектах молодежи. В частности, создание системы для становления и развития поколения российских граждан, патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного, способного обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие России к 2030 году – охват не менее 50% молодежи.

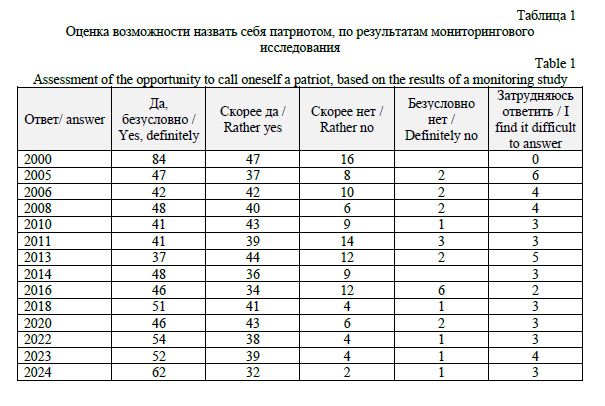

В ходе аналитической работы мы обратились к данным мониторингового исследования, посвященного восприятию россиянами патриотизма (ВЦИОМ, 2023г.). В рамках исследования опрошено было 1600 россиян в возрасте от 18 лет, и получены следующие данные:

- 91% россиян считают себя патриотами;

- 45% считают, что быть патриотом – это работать и действовать во благо/для процветания страны;

- 38% – защищать свою страну от нападок и обвинений;

- 16% – любовь к Родине – это любовь к семье и близким;

- 15% – забота о людях;

- 10 % – взаимопомощь и взаимопонимание.

В ракурсе рассмотрения ценностных ориентаций видна большая разница между восприятием себя как патриота и реальным действием – только 45% из говорящих о том, что они патриоты, готовы действовать во благо страны (деятельностный патриотизм). Можно сказать, что патриотизм свойственен общепринятым

традиционным ценностям россиян, но остаётся в значительной степени декларативным, «латентным». Это подтверждается и данными исследования, проведенного в 2024 году Международным центром социологических исследований НИУ «БелгУ», в котором, в рамках исследования интериоризации традиционных ценностей, было определено, что разница между декларируемым патриотизмом

респондентов и интериоризованной ими ценностью «Патриотизм» составляет 27%, а между ценностью «Служение Отчеству и ответственность за его судьбу» практически 40% (Шаповалова, 2025).

Ниже приведены данные, представленные ВЦИОМ о результатах мониторингового опроса респондентов, оценивших возможность назвать себя патриотом. Уровень патриотизма повышается в течении всего периода исследований (с 2000 по 2024 год), при этом значения положительных оценок за 2024 год увеличены по отношению к предыдущему году на 10%. Возросшее количество положительных выборов можно считать гражданским откликом на ту геополитическую трансформацию и кризис, который мы наблюдаем в последнее время (Таблица 1).

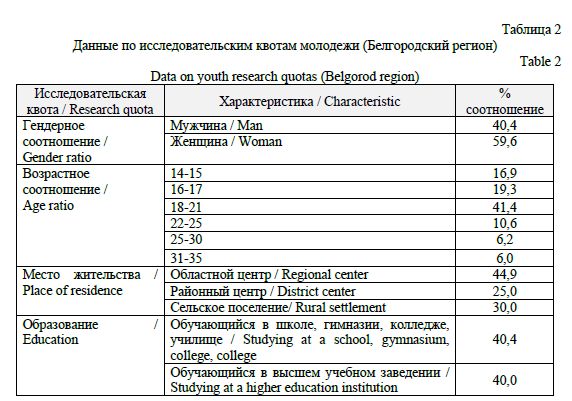

Для более глубокого и точного понимания и определения патриотизма в молодежной среде Международным центром социологических исследований Белгородского государственного университета в 2022 и 2023 году был проведен массовый опрос молодежи Белгородской области (n=3006 (2022), n=5580 (2023), доверительный интервал – 95%, ошибка выборки – 3,02%). Целевыми квотами исследования являются: место жительства, пол, возраст, образование респондентов, дополнительными характеристиками стали экономическое положение и семейный статус (Таблица 2).

В рамках исследования социальных стратегий региональной молодежи, в том числе, были рассмотрены и их духовно-нравственные диспозиции, в число показателей которых включена оценка патриотизма.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Проведенный опрос среди молодежи Белгородской области позволил определить знания и формы проявления патриотизма в молодежной среде в контексте жизненных стратегий региональной молодежи.

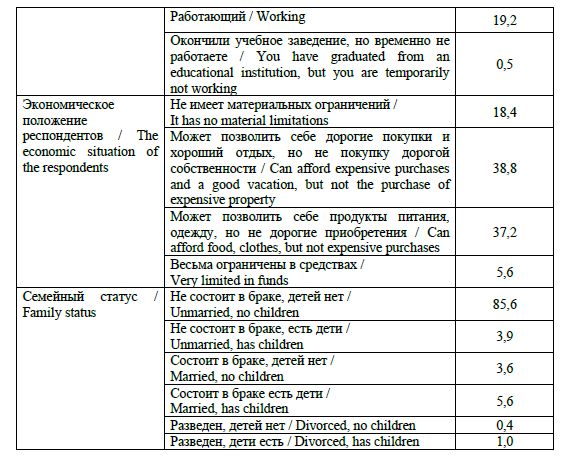

В ходе лонгитюдного исследования было выявлено, что на протяжении семи лет, начиная с 2015 и до 2022 года, большая часть опрошенных относили себя к патриотам, но спад положительных ответов к 2019 году позволил выдвинуть предположение о надвигающемся риске духовности, идентичности, ценностной дезориентации молодежи. Возврат к ежегодным замерам в 2022 году (после начала специальной военной операции) показал, что произошел перелом, трансформация сознания молодежи, «развернувшая» ее лицом к собственной стране. Осознание возможных рисков, угроз (возможно оформленность внешнего врага), повысили уровень патриотизма, переведя его показатель в значение практически абсолютного гражданского согласия (90%) (Рисунок 2).

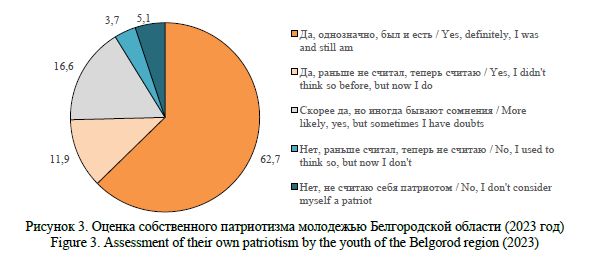

С 2023 года, в связи с актуальной ситуацией геополитической угрозы и кризиса, молодежи был задан изменённый по форме вопрос об оценке собственного патриотизма, что позволило увидеть его новую структуру, в свете изменившихся социальных обстоятельств (Рисунок 3).

В данном контексте особое внимание необходимо обратить на два аспекта: во-первых, уровень патриотизма относительно других периодов исследования значительно вырос, даже те, кто сомневался, после начала специальной военной операции, идентифицируют себя с понятием «патриота» и данный показатель остается устойчивым с 2022 года; во-вторых, более 8% респондентов не готовы себя относить к патриотам России, при этом почти 4% из них, пересмотрели собственные взгляды именно после начала СВО. Причины и особенности формирования таких взглядов необходимо рассматривать и изучать в динамике. 8% молодежи не считающие себя патриотами составляют особую рисковую группу, которая, в условиях гибридных войн может стать объектом внешнего воздействия. Риски, возникающие при этом, могут иметь достаточно весомые масштабы, в том числе и для региональной безопасности, но в первую очередь заключаются в следующих направлениях повышения социальной напряженности:

- рост недоверия молодежи к институту власти;

- повышение уровня социальной нестабильности, поляризация общества;

- повышение готовности молодежи к протестным решениям;

- риск экстремизации сознания молодежи и, как следствие, принятие возможности моделей экстремистского поведения.

Конечно, выделены глобальные формы негативного влияния антипатриотической направленности, но именно их необходимо иметь в виду для изучения патриотизма с позиции ценностно-деятельностной ориентации и формирования оптимальных механизмов социального проектирования.

В целом патриотизм рассматривается через различные формы проявления гражданской ответственности, поддержания национальных особенностей и традиций региона. Восприятие патриотизма можно разделить на компоненты:

1. Компонент внешних глобальных интересов – проявление патриотизма в большинстве случаев остается в стремлении к развитию страны, историческим особенностям развития, чувству долга, то есть к атрибутам патриотизма, относящимся к глобальному пониманию, ориентированному на традиции, страновые тенденции и др.;

2. Компонент внутренней убежденности – активное участие в качестве защитника Родины, привязанность к отчему дому, т.е. объективные внешние атрибуты, которые не могут быть отнесены глобальным тенденциям;

3. Компонент внешнего окружения – это гордость за спортивные, культурные и прочие достижения и ощущение причастности к судьбе страны, т.е. готовность принимать победы и достижения своей страны и к ним относится с доверием и уважением;

4. Компонент личных интересов – готовность жертвовать личными интересами и чувство ответственности за происходящее в стране.

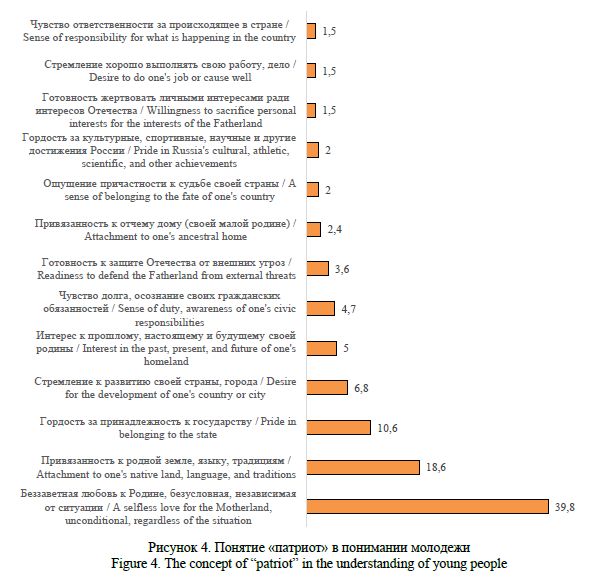

В определении смыслов понятия «патриот» молодежью в 2023 году основные формы патриотизма распределились по рангам следующим образом:

1) беззаветная любовь к Родине, безусловная, независимая от ситуации (39,8%);

2) привязанность к родной земле, языку, традициям (18,6%);

3) гордость за принадлежность к государству (10,6%).

Данное распределение показывает, что молодежь связывает патриотизм с активной гражданской позицией, социальной справедливостью, различными формами привязанности к стране. На Рисунке 4 представлена распределенность ответов респондентов, и становится очевидным, что личная привязанность, амбиции, внешняя атрибутика менее всего связаны со смыслами патриотизма в сознании молодежи.

Заключение (Conclusions). Методологический поиск основного содержания патриотизма обнаруживает разнообразие типологий, различных форм проявления патриотизма, ценностных ориентаций и пр. Поэтому в ходе исследования на основе проведенного предварительного анализа было выделено 3 направления изучения патриотизма – это определение социально-культурной направленности, политической и духовно-нравственной.

Динамика патриотизма в России в целом и у молодежи Белгородской области схожа, высокие показатели говорят о субъективной тождественности себя со страной, как Родиной и государством – такая ситуация показывает общенациональные тенденции, связанные с новыми акцентами в воспитательной и образовательной системе, ориентацию на патриотические смыслы во всех институтах формальной и неформальной социализации.

Выявление рисковой группы молодежи, не идентифицирующей у себя патриотических установок, определяют зону дефицита воздействия социальных институтов и ставит дополнительные задачи в программах повышения и развития патриотизма в молодежном сознании.

Особые формы проявления патриотизма в системе стратегического развития имеет триединую форму, основанную на:

- гражданской ответственности как форме организации жизни молодежи в регионе, стране через выполнение гражданский обязанностей, поддержание национальных идей, ценностей и традиций;

- направленности на мирное сосуществование людей различных национальностей, религиозных конфессий и пр., противодействие экстремизму, изменению гражданский позиций и пр.;

- уважению к культурному наследию региона и страны в целом, выраженное через восприятие ценностей, их усвоение и передачу будущим поколениям, а также через индивидуальные характеристики гордости за достижения и культурные традиции страны, региона, признание различных социально-культурных традиций.

В качестве основы устойчивого развития общества патриотизм может быть интегрирующей базой, которая позволит повысить уровень консолидации и солидаризации современного российского общества.

Благодарности

Статья подготовлена при поддержки Государственного задания FZWG2023-0016, тема «Жизненные стратегии молодежи в условиях геополитической трансформации российского пространства», 2023-2025 г.

Список литературы

Абрамов А. В. Российский патриотизм: история и современность: монография. Москва: ИИУ МГОУ, 2016. 183 с.

Антонова А. Д., Сафронова Е. С., Лучникова М. Д. Патриотизм в современной России: вопросы и проблемы // Молодой ученый, 2017. № 48 (182). С. 296-299. EDN: XHFHAE.

Валуев В. Г. Аксиология патриотизма социальных субъектов государственного управления на региональном уровне. Дисс… канд.соц.н., Саратов, 2009. 192 с.

Вырщиков А. Н., Бузский М. П. Патриотическое воспитание: методологический аспект. Волгоград: Издатель, 2001. 47 с.

Иванова С. Ю. Патриотизм в системе социокультурных ценностей современной России. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. 300 с. ISBN: 5-88648-440-X. EDN: QODKPL.

Иванова С. Ю., Лутовинов В. И. Современный российский патриотизм.

Р.-н/Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. 310 с. ISBN: 978-5-902982-31-9. EDN: QWEDBD.

Лутовинов В. И. Военно-патриотическое воспитание российской молодежи: учебно-методическое пособие / Под общ. ред. С. В. Смульского. Москва: Изд-во РАГС, 2010.

170 с. ISBN: 978-5-7729-0516-6. EDN: LWCILF.

Колесов В. И., Макаров Ю. М., Сабодаш О. А. Патриотическое воспитание в социуме. Москва: ИП Колупаева Е. В., 2023. 340 с.

Патриотизм и национализм как фактор российской истории (конец XVIII в. – 1991 г.): коллективная монография / Н. П. Ильин и др.; отв. ред. В. В. Журавлев. Москва: РОССПЭН, 2015. 782 с.

Патриотизм как фактор эффективного развития российской государственности /

А. В. Абрамов, С. П. Поляков, Н. Н. Дубинина [и др.]. Москва: Московский дом национальностей, 2015. 368 с. ISBN: 978-5-9247-0113-4. EDN: TTZEHP.

Шаповалова И. С. Традиционные ценности и молодежь: проблема интериоризации // Научный результат. Социология и управление. 2025. Т. 11, № 3. С. 137-159. DOI: 10.18413/2408-9338-2025-11-3-0-9.