Гендерная стратификация российского общества в социальном измерении

Aннотация

Запрос на объективную оценку стратификации российского общества в гендерном измерении продиктован структурными социальными изменениями и рисками современного момента, приверженностью российского социума ценности социальной справедливости, трактуемой как равенство возможностей, соблюдение прав и свобод человека независимо от пола. Острота и насущность демографической проблемы в России гендерно обусловлена, идёт поиск новых основ для регулирования гендерных отношений и вовлечения новых составляющих социальной структуры для становления здорового и прогрессивного общества. Исследование гендерной стратификации российского общества проведено на основе анализа информации международных, российских статистических и социологических данных, авторском анализе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2020, N=9831) и данных, полученных в рамках проекта РНФ «Прекариат: новое явление в социально–экономической структуре общества» (2018-2022, N=1200). Фокус видения экономических условий жизни женщин и мужчин, ситуации на работе, комбинация показателей здоровья и образования сопровождены репрезентацией социологической информации индексов позитивной и негативной привилегированности, оценкой характера и степени прекаризованности труда в гендерном аспекте. Содержание современной гендерной повестки обнажает ограниченность гендерно-нейтральной политики в решении проблемы демографической проблемы и движения в пользу гендерно-чувствительной политики, использование полномерного потенциала гендерных общностей, их совокупных капиталов. Гендерная стратификация российского общества имеет свои национальные культурно-исторические особенности, черты советского гендерного контракта и в то же время демонстрирует новую комбинацию, определяет горизонты научного поиска. Перспективным для гендера как исследовательской программы становится дальнейшее исследование социального измерения процессов феминизации потребительского и репродуктивного поведения в условиях кризиса семьи как социального института, интеллектуализации цифровой экономики, представленности полов в элите развития, непрерывности и модернизации образования.

Ключевые слова: социальное неравенство, гендерная стратификация, гендерное равноправие, шансы, возможности, риски, прекаризация, прекаризованность жизни

Введение (Introduction). Положение женщин в индустриальном и позднеиндустриальном обществах, в эпоху глобального феминизма инкорпорировано в современные процессы социальной стратификации с его «социальным исключением» и «глубокой эксклюзией» (Тихонова, 2006: 17-20). Выделение пола в качестве социально-стратифицирующего признака, наряду с возрастом, расой, гражданством, территорией проживания, видом профессиональной деятельности (работы), в социологии состоялось (Штомпка, 2005) и дало простор гендерному подходу. Гендер, как аналитическая категория, стал развиваться со второй половине XX века, а «в социальной истории, артикулированной с XVIII по начало XX века, он отсутствует» (Скотт, 2001: 946-947). Сегодня гендер релевантен политическому анализу (Батлер, 2001: 164-174). Данная публикация нацелена на рассмотрение гендерной стратификации современного российского общества как одного из подходов в социальном измерении.

Проблема универсальной гендерной стратификации и разделения труда поставлена Ф. Энгельсом, обозначивших суть неравенства частной собственностью и правом наследования по мужской линии (Энгельс, 1989). По его мнению, на этапе индустриализации общества нивелирование различий в разделении труда по признаку пола, поставило под сомнение справедливость оценки мужского производительного (менового) труда, имеющего стоимость и женского труда по поддержанию существования (домашнее хозяйство и занятия с детьми). Традиция была продолжена в современных исследованиях Дж. Хубер, по мнению которой, начиная с Нового времени, пол становится важнейшим идентификатором личности и различие между полами начинает трактоваться как противоположность (Хубер, 1990). Хубер, исследуя неравенство по признаку пола, делает акцент на трёх аспектах социальной стратификации, которые лежат в основе половой сегрегации: экология, технологии производства пищи, изменение рождаемости (Хубер, 1990). «Социальное включение» женщин в экономические процессы имело следствием, в силу их дискриминации и желания противостоять этому, консолидации, солидаризации женщин как политических акторов. Результатом стали изменения в стратификации и социальной мобильности, расширение всего комплекса прав женщин, позволивший им получать образование, строить карьеру, участвовать в политической жизни общества наравне с мужчинами. В 1995 году с принятием Пекинской Декларации и Платформы действий изменяется гендерный дискурс и «гендерный тренд дал новую ветвь развития, состоящую в переносе осознанного внимания с положения самих женщин, поднятого на знамя феминизмом, на концепцию полов, признания необходимости переоценки всей структуры общества и всего комплекса отношений между женщинами и мужчинами как гендерных» (Милованова, Ирсетская, 2023: 282).

Следует актуализировать также категорию «социальное измерение» как основу познания социальной реальности, обозначив «узкое место» в связи с тем, что методологий измерения социальной реальности, не искажающих реальную действительность практически нет. Сложности социального измерения и точность диагностирования состояния гендерных отношений усугубляются «масштабом переживаемых нами трансформаций с нарастанием структурных рисков и турбулентности в современном мире в контексте перехода к новой реальности, основанной на постоянных изменениях» (Общество неравных возможностей, 2022: 17), получивших название – пермакризис и поликризис. Воздействие глобальных, всепроникающих и неопределённых изменений во все сферы жизни человека закономерно влияет на положение и взаимодействие устойчивых социальных субъектов – женщин и мужчин как гендерных общностей. Исследование сущности социального неравенства решается в прямой связи с вопросом, как уменьшить несправедливость, решить проблему бедности (Бобков, 2020), в идеале – достигать справедливости в гендерных отношениях. Левада-Центр проводит исследования о равенстве полов в течение двух десятилетий: в 2003 году, когда был представлен вопрос о равенстве полов, только половина опрошенных считала, что женщины и мужчины имеют одинаковые права и возможности. За последующие годы процент людей, делящих эту точку зрения, постепенно возрастал, достигнув 68%. Тем не менее, как и в предыдущих исследованиях, женщины оказались более склонны к выражению мнения о гендерном неравенстве. В 2022 году 25% женщин отметили, что мужчины имеют больше прав и возможностей (Левада, 2022).

Действующая гендерная система определяется как «социально сконструированная система неравенства по полу» (Тезаурус, 2014: 487), а проблемным полем изучения остаётся поиск ответа на дискуссионный и актуальный вопрос современных гендерных исследований, почему «феминизм равенства» не обеспечил «равенства возможностей», а значит «установление фактов и причин, посредством которых неравенство воспроизводится» (Кочкина, 2003: 26). Интересен поиск оснований сложившейся гендерной стратификации социального порядка, что поможет ответить на ещё один актуальный вопрос, почему происходит половая сегрегация, каковы её основания? Исследовательский интерес также связан с тем, что гендерные роли в феминизированном российском обществе давно распределяются иначе, но передаваемый ресурс для развития соответствует традиционному (советскому) гендерному контракту и консервативной, гендерной модели (Айвазова, 2017; Батлер, 2001; Великая, Овчарова, 2020; Кочкина, 2003; Темкина). Востребованность оценки не столько природного и материального капитала, сколько социальных ресурсов и человеческого потенциала России, положения женщин и мужчин как гендерных общностей в социальной структуре продиктована остротой демографической проблемы, возведенной в ранг народосбережения и Национальной цели развития России (Указ, 2020).

Методология и методы (Methodology and methods). Анализ социальной структуры современного российского общества проведен на основе ресурсного подхода, разработанного в трудах Н. Е. Тихоновой (Тихонова, 2006). Она обосновывает «переход к концепции ресурсов как основанию социальной стратификации», его подготовку «всем предшествующим развитием стратификационных исследований в мире», считает ресурсный подход «существенным методологическим прорывом по отношению к тем противоречиям и сложностям, в которых буквально «застряли» сегодняшние исследования стратификации» (Тихонова, 2006: 11-26).

Эмпирическая база данного исследования основана на вторичном анализе международной и российской статистической и социологической информации, первичном анализе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ), проведенного в конце 2020 г. (N=9831). Методика построения стратификации российского общества по жизненным шансам и рискам предложена научным коллективом под руководством Н.Е. Тихоновой, для измерения по Субшкалам «Экономические условия жизни», «Ситуация на работе», «Возможности сохранения и наращивания своего человеческого потенциала», показателях шкал позитивной и негативной привилегированности (Общество неравных возможностей, 2022:51). Также привлечены данные проекта РНФ «Прекариат: новое явление в социально-экономической структуре общества» (2018-2022 гг.) (N=1200, 2022 г.). В гендерном измерении названные эмпирические данные репрезентированы автором статьи впервые.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Гендерная характеристика российского общества для объяснения гендерной стратификации. Население Российской Федерации на начало 2024 года составило 145, 151 млн человек, соотношение женщин и мужчин в динамике 1990, 2014, 2022, 2024 гг. показана в таблице 1.

Демографическим большинством в России являются женщины, что обуславливает специфическую демографическую мобильность. Согласно типологии гендерно–страновых анклавов Россия отнесена в шестой анклав, с резкой гендерной асимметрии в пользу женщин (Силласте, 2019). На 1000 мужчин к началу 2024 года приходилось 1151,8 женщин, а численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 35 лет и с возрастом увеличивается. Такое неблагоприятное соотношение складывается из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин по целому комплексу причин. Самый высокий демографический разрыв зафиксирован в Санкт-Петербурге, Владимирской, Ивановской, Орловской, Новгородской, Тульской, Ярославской, и областях, где на 1000 мужчин приходится 1200-1224 женщины. Лишь в Камчатском крае и Чукотском автономном округе численность мужчин больше, чем женщин, где соотношение таково – на 1000 мужчин 971 женщина. Согласно данным Росстата сильнее всего сокращается количество русских мужчин – на 5,4 млн человек. В итоге на 2022 году этнические русские составили 72% от общей численности населения, хотя в 2019 году их доля составляла 78%. Средний возраст жителей страны составляет 40,4 лет, мужчин – 37,6 лет, женщин – 42,8 лет. 35 субъектов Российской Федерации имеют средний возраст населения свыше 41 года. Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В России каждый седьмой россиянин или 15,8% жителей страны, находится в возрасте 65 лет и старше. В этой группе возрастов женщин около двух третей или 66,6%, а в возрастной группе старше 85 лет женщин больше, чем мужчин в 3,2 раза. Естественная убыль в пандемию коснулась эту возрастную группу и повлияла на сокращение гендерной асимметрии по полу (Таблица 1).

Осознание глубочайшего демографического кризиса направляет вектор внимания на качественные характеристики ресурсно-потенциального человеческого капитала. В Докладе о человеческом развитии 2021-2022 гг., названном «Неопределенные времена, неустроенные жизни. Создавая будущее в меняющемся мире», говорится о том, что Индекс человеческого развития (ИЧР) снизился в более чем 90% стран (Доклад о человеческом развитии, 2021: 36). На основе данных об Индексе человеческого развития (ИЧР) в разрезе субъектов РФ, опубликованных Аналитическим центром при Правительстве РФ (ИЧР, 2021), обратим внимание на высокий Индекс гендерного развития (ИГР) в России, который составляет 1,007. Судя по нему, страна отнесена к группе стран с высоким равенством в достижениях человеческого развития между мужчинами и женщинами, так абсолютное отклонение составляет менее 2,5%. Оставаясь высоким, Индекс гендерного развития (ИГР) в России несколько снизился с 1,011 (2016) до 1,007 (2020), а вот индекс гендерного неравенства (ИГН), т.е. расширения прав и возможностей женщин, ставит Россию на «50 место в мировом рейтинге стран, что примерно соответствует рейтингу России по базовому ИЧР» (Доклад о человеческом развитии, 2021: 36). ООН замеряет ещё один интегральный показатель – Индекс гендерных социальных норм (GSNI) для оценки социальных убеждений на гендерное равенство по четырём измерениям – политическое, образовательное, экономическое и физическую неприкосновенность. Более высокие значения GSNI маркируют более высокие предубеждения в отношении гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. По данным на январь 2023 года по базовому GSNI или процент людей, имеющих хотя бы одно предубеждение составил 90, 68 %, мы находимся между Боливией и Мексикой, рекордсменом по гендерным предрассудкам стал Таджикистан (99.92%), а по их отсутствию Новая Зеландия (27,39%) и Швеция (27,91%).

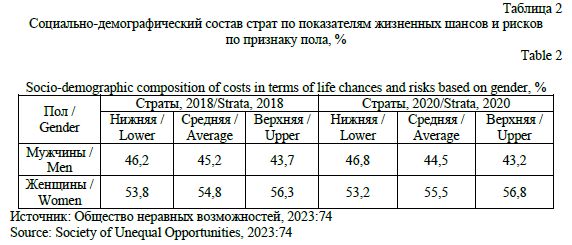

В социально-демографическом составе страт по показателям жизненных шансов и рисков по признаку пола зафиксированы в сравнении 2018 и 2020 гг. следующие изменения (см. Таблицу 2).

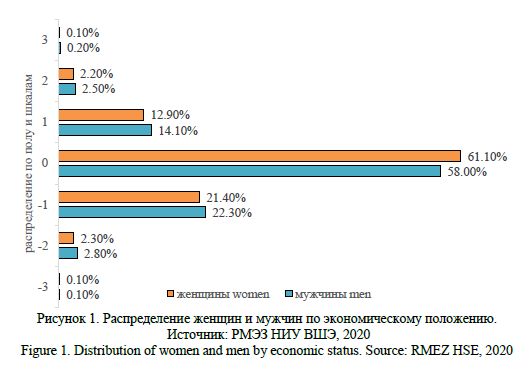

Экономические условия жизни, ситуация на работе и степень прекаризации труда и прекаризованности жизни в гендерном измерении. По данным исследования РМЭЗ ВШЭ «мужчины по сравнению с женщинами характеризуются более широкими возможностями в экономической и производственной сферах, в этих же сферах для них высоки и риски депривации» (Общество неравных возможностей, 2022:75). По методике РМЭЗ ВШЭ, средняя страта определяется в диапазоне –1 до +2, а по численности, «выделенных по показателям жизненных шансов и рисков, в составе массовых слоёв составляет 56,1% (РМЭЗ ВШЭ) и 51,0% (ИС РАН)» (Общество неравных возможностей, 2022:64). Судя по распределению норма срединных позиций по шкале общее экономическое положение достигает – 95,4% женщин и 94, 4% мужчин, находится в диапазоне от – 1 до 1, см. Рисунок 1.

Характеризуя далее общее экономическое положение, по данным Прекариат-2020, 2022, наиболее волнующей проблемой по месту работы

является низкая оплата труда, об этом говорят 44,6% женщин и 40,0% мужчин среди респондентов. Величина среднемесячного заработка мужчин составила 45 362,4 рублей, женщин 36 370,8 рублей, т.е. разрыв в заработной плате составляет около 20%. Причина уменьшения разрыва скрывается в том, что 19,6% мужчин и 14,8% женщин подрабатывают на стороне регулярно, а фактически треть опрошенных – 34,1% мужчин и 30,3% женщин, предпринимают это на нерегулярной основе. Субъективная оценка о справедливости вознаграждения за труд также важна для оценки гендерных особенностей шансов и возможностей. В пользу того, что оценка оплаты их труда справедлива высказывается чуть большее количество опрошенных мужчин – 25,9% против 22,8% женщин. Сомнения в не всегда справедливом вознаграждении есть у 44, 5 % женщин, против 41, 8 % мужчин. О полной несправедливости их оценки труда заявляют примерно равное количество женщин и мужчин – 23,9% и 24,1% соответственно (Прекариат-2020, 2022).

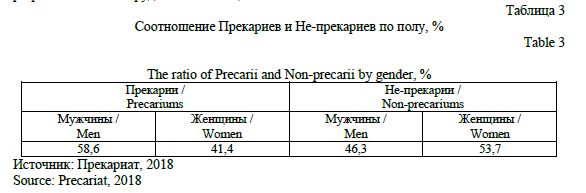

По данным Росстата, «разрыв в оплате труда мужчин и женщин в России в 2019 году составил 27,9%, что существенно превышает среднемировой показатель – 20,5%» (Родионова, Милованова, 2023:51). Стоит обратить внимание на то, что «разрыв между заработной платой мужчин и женщин вариативен от места работы и вида деятельности», «значение гендерного разрыва в Москве одно из самых низких – 12%, в Московской области показатель уже выше – 19%, в Санкт-Петербурге разрыв гораздо больше, чем в Москве – 23,6%» (Родионова, Милованова, 2023:51). Самый незначительный разрыв по федеральным округам наблюдается в Северо-Кавказском – 18,3%, в Центральном – 23,2%, а максимальный разрыв в Дальневосточном – 30%. Такие сферы, как «транспорт, связь, нефтегазовая промышленность и другие отрасли тяжелой промышленности дают наиболее высокий уровень гендерного разрыва оплаты труда» (Николаев, Точилкин и др.). А вот анализ оплаты труда в сельском хозяйстве говорит о более высокой заработной плате женщин по сравнению с мужчинами, превышение составляет –1,6%. При этом, если смотреть разделение по профессиональным группам, то мы можем увидеть, что «в группе квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства разрыв опять же в пользу женщин –5,6% и за счет этого получается такой результат в отрасли в целом» (Родионова, Милованова, 2023: 51-53).Исследования также показывают «тенденцию сокращения гендерного разрыва в оплате труда работников в пользу мужчин с 2005 года, когда разрыв составлял 39,3% до 27,4% в 2015, в значительной степени объясняется отраслевой принадлежностью»(Николаев, 2017: 4). Наше исследование говорит, что «в странах ЕС гендерный разрыв выше среди наиболее высокооплачиваемых групп работников, а в России ситуация иная: гендерный разрыв достигает максимума у работников с доходами немного выше средних, а при достижении работниками высокого уровня оплаты труда соответствующие гендерные различия сглаживаются» (Родионова, Милованова, 2023: 53). Среди основных причин неравенства – «зарплатный штраф» за материнство, доминирование мужчин в доходных крупных компаниях, а также более высокая готовность рисковать у мужчин, чем у женщин (Рощин, Емелина, 2022: 230). С точки зрения социального измерения гендерного разрыва в оплате труда С. Ю. Рощин и Н. К. Емелина провели мета-анализ, обосновав вывод, что «главный ресурс для приращения знания заключается не столько в совершенствовании методов эконометрической оценки, сколько в формировании данных, параметров, отражающих вклад различных факторов в этот разрыв» (Рощин, Емелина, 2022: 230). На основе данных Прекариат–2018 можно судить о соотношении прекариев и не-прекариев среди мужчин и женщин (см. таблицу 3).

Отнесение к прекариям связывается с особенностями занятости, такие отрасли как строительство и транспорт подвержены прекаризации значительнее, чем другие» (Прекарная занятость, 2021). Далее исследование в рамках Прекариат-2022 показало, «что мужчины чаще соглашаются на неформальное трудоустройство и худшие условия труда, чаще перерабатывают в стремлении к большим заработкам, интерпретируемое как признак прекаризованной занятости. Формы договорных отношений по месту работы также отнесены к признаку прекаризации занятости» (Прекариат-2022). И.О. Шевченко определила, что «51,6% мужчин и 57,8% женщин имеют бессрочный договор, временный договор на срок более одного года – 24,6% мужчин и 22% женщин (в сумме – 76,2% у мужчин и 82,4% у женщин). Работают без трудового договора 15,7% мужчин и 13,3% женщин, еще около 5% тех и других имеют временный договор на срок менее одного года» (Шевченко, 2019: 84). Общий показатель коэффициента прекарности, по данным Прекариат-2018 в расчетах И. О. Шевченко, для мужчин – 1,1, для женщин – 0,9, т.е. мужчины прекаризованы сильнее, чем женщины.

Будем исходить из логики, что прекаризованность занятости и прекаризованность других сфер жизни взаимно обусловливают друг друга, однако прекаризованность занятости первична, определяет место человека в экономических отношениях. Уровень занятости в России мужчин составляет 75,8%, а уровень занятости женщин – 64,5% (Росстат, 2021, 2022), страна продолжает оставаться социальным пространством культуры труда. По данным ФОМ выбор респондентов в пользу «жить в обществе, где в труде не будет необходимости, и любой человек сможет сам решать, работать ему или нет?» распределился так, что более половины не хотели бы: 56% среди мужчин, и 57% среди женщин (ФОМнибус, 2023). Признание работы как ценности в российском обществе не теряет своей значимости и по данным Всемирного исследования ценностей, причем во всех возрастных группах занятых. В период с 2017 по 2020 гг. о работе как ценности заявили 56% опрошенных в возрасте до 29 лет, 64% в возрасте от 30 до 49 лет, снижение наблюдается до 37% в возрастной группе старше 50 лет (Всемирное исследование ценностей). Такое ценностно-нормативное отношение, на наш взгляд, с одной стороны позволяет воспроизводится советскому гендерному контракту «работающей женщине – женщине матери», а с другой стороны сигнализирует об устойчивости своего рода диктатуры бедности, отсутствии «подушки безопасности» у человека, отсутствие постоянной и оплачиваемой занятости относит как женщин, так и мужчин в нижнюю страту.

Показательность гендерного неравенства при довольно высокой доле работающих в России 34,8 млн женщин против 36,9 млн мужчин (Росстат, 2021) усугубляется базовой структурой гендерного порядка, в котором трудовые отношения, понимаемые не только как профессиональная занятость, но и более широко: как соотношение оплачиваемого (рыночного) и неоплачиваемого (домашнего) труда в обществе. «Во всем мире женщины выполняют 75% неоплачиваемой работы по дому» (Перес, 2020: 53). В 2019 году доля времени, затрачиваемого на неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому для женщин

в России – 18% и для мужчин – 7,8%. Сошлёмся на данные Минэкономразвития России - «зависимость гендерного разрыва в оплате труда от семейного положения и возраста женщин: разрыв увеличивается с возрастом сотрудников. Если в возрасте от 16 до 29 лет он составляет 18-20%, то с 30-летнего возраста увеличивается до 27-30%, и до 33% в возрасте 35-39 лет, а затем постепенно сокращается до 22-23% в возрасте 55-65 и более лет» (Женщины в экономике). Такая динамика в оплате труда связана с тем, что «в более активный возраст рождения детей и их дошкольного воспитания, женщины «чаще работают по сокращенному рабочему графику и это обусловливает более низкую заработную плату» (Бабынина).

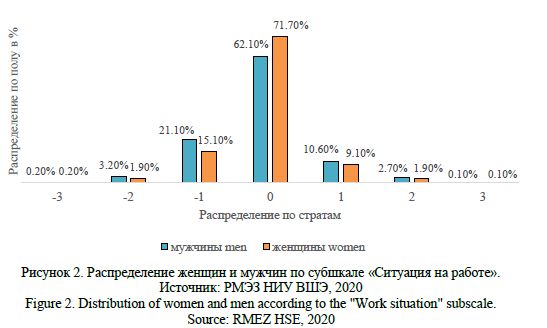

Данные ВШЭ, полученные по Субшкале «Ситуация на работе», включающей по показателям позитивной привилегированности такие параметры как наличие влияния на работе; работу, являющуюся объектом желаний; наличие социальных благ, а по показателям негативной привилегированности – неблагоприятные условия занятости; несоблюдение трудовых прав; риск безработицы, свидетельствуют о концентрации женщин и мужчин в средней страте по шкале от –1 до +1. В «золотой середине» оказались 94,3% мужчин и 95, 9% женщин, что позволяет говорить об усредненности положения, схожести уклада жизни россиян, независимо от пола. А вот количество россиян –«довольных и богатых» минимизировано, их даже меньше (0,1%), чем явно «бедствующих и недовольных» (0,2%) (см. Рисунок 2). При этом зафиксированы гендерные различия: «страх перед будущим испытывают в большей мере женщины, чем мужчины, а стыд за нынешнее состояние своей страны, ощущение невозможности повлиять на происходящее присущи мужчинам больше, чем женщинам» (Милованова, 2022: 84).

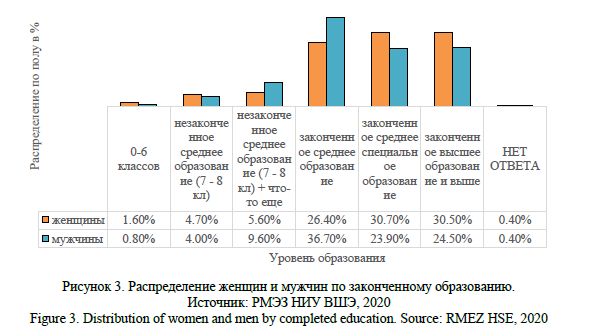

Образование и состояние здоровья как факторы наращивания человеческого потенциала. Остановимся на гендерном измерении комбинации факторов образования и здоровья Субшкалы «Возможности сохранения и наращивания своего человеческого потенциала». Повышение уровня образования остаётся важным фактором успешной социальной мобильности и персонального влияния. По данным ВЦИОМ достижение высокого образовательного уровня находится в собственных руках человека, в этом уверены 82% опрошенных россиян. Среди женщин доля лиц с высшим образованием в постсоветский период была постоянно выше, чем среди мужчин, в конце 70-х гг. в СССР по уровню лиц с высшим образованием среди занятых в экономике была достигнута гендерная симметрия, после чего доля женщин неуклонно росла, достигнув спустя четыре десятилетия Индекса гендерной асимметрии (Пугач, 2022). Данные РМЭЗ НИУ ВШЭ подтверждают этот тренд (см. Рисунок 3).

Видим, что в сумме законченное среднее специальное и высшее образование и выше имеют 61,2% женщин и 48,4% мужчин. Разрыв в пользу мужчин на 10,3% по уровню только законченного среднего образования, образованность женщин по уровню законченного среднего специального образования больше на 6,8%, а по законченному высшему и выше на 6%. Однако на уровне получения учёных степеней налицо явление «стеклянного потолка», особенно в науке: «чем выше научная должность, которую мы рассматриваем, тем меньшая в ней доля женщин» (Брушкова, 2021, Пугач, 2022).

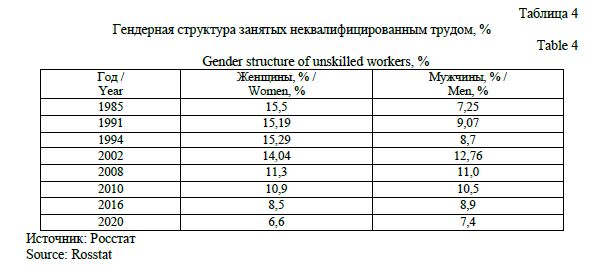

Есть ещё один признак прекаризации работников – полное несоответствие образования работе. Данные Прекариат–2018 показывают, что «образование/квалификация полностью соответствует выполняемой работе у 55,5% мужчин и женщин, частично соответствует – у 28,4 и 27,9%». Женщины менее заняты неквалифицированным и тяжёлым трудом. По данным статистики занятость женщин неквалифицированным трудом снижается с 15, 5% в 1985 году до 6,6% в 2020 году, а мужчин нарастает с 7,25% в 1985 году до 7,4% в 2020 году. Хотя степень занятости неквалифицированным трудом начинает снижаться для женщин в «лихие 90-е». В 1994 г. 15,29% женщин вынуждено занимались неквалифицированным трудом, не имея других жизненных шансов в переходный постсоветский период против 8,7% мужчин (Брушкова, 2021).

Тенденция подтверждается и в исследовании ВШЭ, так «среди работающих мужчин чаще распространен физический труд (51,1% против 19,9% среди работающих женщин), с неблагоприятными условиями труда (29,7% против 20,6% соответственно)» (Каравай, 2020: 72). Закономерно, таким образом, говорить о риске нестабильности доходов в корреляции с занятостью физическим, неквалифицированным трудом, что злободневно более для мужчин, чем для женщин. Причина указанной тенденции также вероятно кроется в позитивной гендерной дискриминации в отношении женщин, упор государственной политики на интересы женщин и семьи. Высказывается мнение, что «усиленные инвестиции в человеческий капитал женщин, начавшиеся еще в советский период, привели к увеличению доли женщин в профессиях, требующих высшего образования, и радикальному их сокращению на позициях неквалифицированных рабочих» (Брушкова, 2021: 140-141).

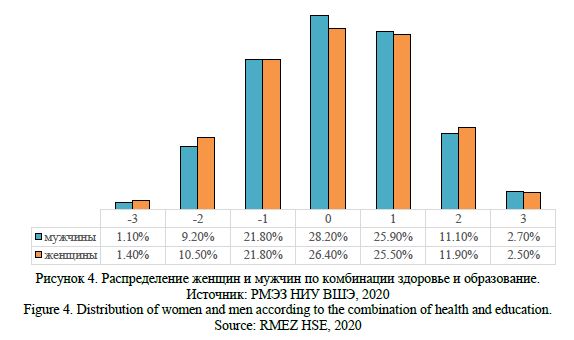

Интересно соотнесение гендерного разрыва в оплате труда и такого параметра как здоровье. Так, «с повышением уровня здоровья растет и гендерный разрыв в оплате труда: он минимален при плохом здоровье и низких зарплатах как женщин, так и мужчин, и максимален при очень хорошем здоровье и наиболее высоких зарплатах» (Родионова, Милованова, 2023: 52). Полагаем, это может быть связано с тем, что мужчины гораздо менее склонны обращаться к помощи при плохом состоянии. Зависимость в индексации факторов здоровье и образование по полу практически пропорционально распределяет женщин и мужчин по шкалам, увеличивая наиболее благоприятное положение в верхней страте (от 2 до 3) – 14, 4% женщин и 13, 8% мужчин, в нижней страте (от –2 до –3) – 11, 9% женщин и 11, 7% мужчин (см. Рисунок 4).

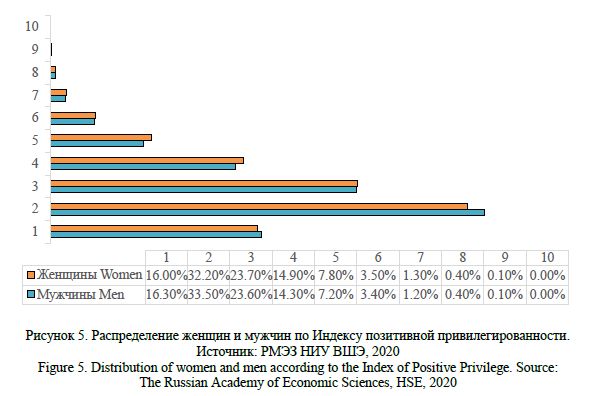

В исследовании РМЭЗ ВШЭ применяются Индексы позитивной и негативной привилегированности (Общество неравных возможностей, 2020: 422). Авторское исследование показывает более сильную поляризацию мужчин, которые чаще женщин встречаются в верхней и нижней страте, а женщины сконцентрированы в «золотой середине»

средней страты (см. Рисунок. 5).

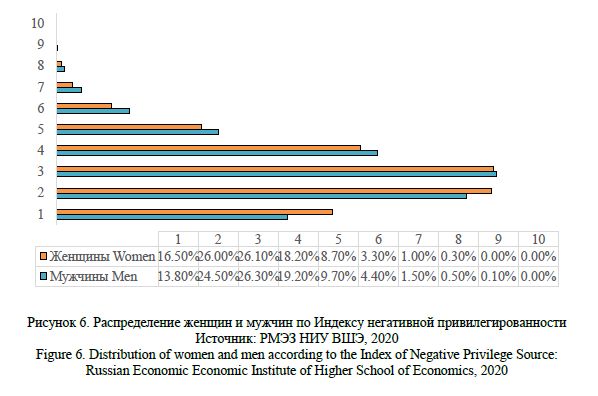

Индекс негативной привилегированности сигнализирует о более сильных рисках жизни мужчин, находящихся на полюсе верхней шкалы страты (от 3 до 8 п.п), но большую уязвимость и незащищённость женщин в нижней страте (от 0 до 2 п.п.), вероятностно в старших возрастах (см. Рисунок 6).

Перспективным представляется осмысление оснований половой сегрегации с учётом вызовов трансформации репродуктивного поведения полов, новых репродуктивных технологий, а также интеллектуализации цифровой экономики, представленности полов в элите развития, называемой смарт-элитой (Мещерякова, Крыштановская, 2023: 30), требованиями высокой цифровой грамотности и постоянного перепрограммирования труда под нужды времени и технологий, непрерывности и модернизации образования.

Заключение (Conclusions). Гендер как аналитическая категория и исследовательская программа актуален, в научном и публичном пространствах важна ответственность исследователей и тех, кто влияет на публичный дискурс, как стратифицируется гендер и проводится диагностика в социальных измерениях. Проведённый анализ позволил представить гендерную стратификацию российского общества в условиях нестабильной внешней среды, сравнить экономические условий жизни женщин и мужчин, их ситуацию на работе, комбинацию показателей здоровья и образования. Привлечение данных исследования Прекариат 2018-2022 позволило более объективно оценить состояния российского общества как общества неравных возможностей относительно женщин, так и мужчин. Неравенство соседствует с бедностью и половой сегрегацией, выявлены особенности прекаризации жизни женщин и мужчин как социогендерных общностей.

Подавляющее большинство женщин и мужчин остаются внизу средней и вверху нижней страты, а преодоление перманентной диктатуры бедности возможно лишь в каждодневной оплачиваемой занятости. «Зарплата в конверте», переработка и дополнительная подработка, смена работы отнесены к сильными прекаризующими признаками для мужчин, а несоответствие образования работе и оформление без договора для женщин. Это даёт специфику положения тех и других на рынке труда. Низкая оплата труда остаётся главной проблемой по месту работы, как для женщин, так и для мужчин. Гендерная дискриминация проявляется в разрыве оплаты труда между мужчинами и женщинами, что детерминировано местом работы, видом деятельности, отраслью занятости, местом поселения. Подавляющее большинство россиян принимают как норму, когда женщина зарабатывает больше, чем мужчина. У работников с доходами выше среднего, в верхней страте, гендерные различия сглаживаются, но женщин тут меньше. Тем не менее по данным статистики отраслевая сегрегация занятости женщин (образование, здравоохранение, социальные услуги, сфера услуг и общественного питания, финансы, страхование, культура, развлечения) даёт женщинам более благоприятные и безопасные условия труда, они ищут возможности для совмещения своих социальных ролей, балансируют между работой, карьерой, домом и семьей, соглашаются на неформальную занятость, особенно в молодых поколениях. Однако крайняя бедность тоже феминизирована, особенно в старших возрастах.

Возможности женщин, как равноправных с мужчинами, в получении образования реализуются полноценно, их лучшее здоровьесбережение, в том числе, в контексте рождения детей и заботы о своём потомстве, обеспечивают их нахождение в «золотой середине» средней страты. Женщины более стабильны, «не хватают звёзд с неба», но их входной билет в верхнюю страту ограниченнее. Для реализации их жизненных шансов, как и прежде, приходится прикладывать наибольшие усилия, чем мужчинам. Бремя жизненных трудностей остаётся уделом человека независимо от пола. Более трети россиян считают свою жизнь затруднительной, испытывают чувства несправедливости в экономических условиях реализации. Мужчины прекаризованы в большей степени или имеют негативную степень привилегированности в верхних стратах по объективным причинам социальных изменений, нестабильности и неустойчивости жизни (санкции, пандемия, СВО). Сохранение человеческого потенциала мужчин находится в более критическом положении по причине более низкого образования, меньшего внимания к своему здоровью и пагубным привычкам. Мужчины в большей степени заняты неквалифицированным трудом и трудом, связанным с рисками для жизни. Прекаризация жизни способствует перегрузке в сфере трудовой занятости, влияет на качество проведения свободного времени, становится преградой для использования возможностей доступа к социальным и культурным благам, влияет на образ жизни в целом, а значит ограничивает шансы полноценного воспроизводства человеческих

ресурсов.

В России декларирована гендерно-нейтральная правовая система, однако демографический кризис неуклонно диктует регламентацию интересов женщин и семейной политики как признак гендерно-чувствительной политики (Национальная стратегия, 2022). Полученные результаты предполагается развивать и продолжать исследование гендерной стратификации, с более прицельным изучением действия факторов цифровизации на рынке труда, его интеллектуализации и доступности независимо от пола, повышения акторности женщин в потребительском и электоральном поведении, субъектно-объектных отношениях властного ресурса и элите развития, стремительного развития новых репродуктивных технологий и поведения в условиях трансформации семьи как социального института.

Список литературы

Айвазова С. Г. Гендерный дискурс в поле консервативной политики // Женщина в российском обществе. 2017. № 4 (85). С. 3-13. DOI: 10.21064/WinRS.2017.4.1.

Бабынина Л. О. Динамика гендерного разрыва. URL: https://analitica.rea.ru/article/makroekonomika–i–my/dinamika–gendernogo–razryva (дата обращения 22.04.2023).

Батлер Дж. От пародии к политике // Введение в гендерные исследования: Часть II / под. ред. С. В. Жеребкина. СПб., 2001.

С. 164-174.

Бобков В. Н., Одинцова Е. В., Бобков Н.В. Актуальность разработки национальной программы повышения доходов, снижения бедности и неравенства // Уровень жизни населения регионов России. 2020. Том 16, № 2. С. 9-24. DOI:10.19181/lsprr/2020.16.2.1.

Брушкова Л. А. Гендерная структура занятости в России как индикатор формирования нового гендерного порядка // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021 № 11 (4). С. 139-143. DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-4-139-143.

Великая Н. М., Овчарова О. Г. Консервативный поворот российского общества: гендерный акцент // Гендерные ресурсы и формирование нового гендерного порядка в XXI веке / Под ред. Г.Г. Силласте. М.: НИИ экономики ЮФО, 2020. С. 34-43 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43938348 (дата обращения 22.04.2023).

Всемирное исследование ценностей 1981-2020. URL: https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (дата обращения 22.04.2023).

Демография // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения 07.11.2023).

Доклад о Человеческом Развитии 2021-2022. Времена неопределенности, неустроенные жизни: Наше будущее в меняющемся мире URL:https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210016452 (дата обращения: 12.12.2023).

Индекс человеческого развития в России: региональные различия. 2021 г. URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/2022/_2021_long.pdf (дата обращения 12.12.2023).

Каравай А. В. Факторы неравенства жизненных шансов россиян (опыт эмпирического анализа) // Социологическая наука и социальная практика, 2020. Т. 8, № 1 (29). С. 63-78. DOI: 10.19181/snsp.2020.8.1.7095.

Кочкина Е. В., Кириченко М. М. Введение// Гендерная реконструкция политических систем. СПб., 2003. С. 8-41.

Левада-центр, опрос 17-21 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке населения 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. URL: https://www.levada.ru/2022/03/08/gendernoe-ravnopravie-uchastie-zhenshhin-v-politicheskoj-zhizni/ (дата обращения 19.05.2023).

Мещерякова Н. Н., Крыштановская О. В. Смарт-элита: контуры концепции. Социологическая наука и социальная практика, 2023. Т. 11, № 4. С. 30-52. DOI: 10.19181/snsp.2023.11.4.2.

Милованова М. Ю. Социальное настроение сельских жителей в условиях пандемии COVID-19: гендерные аспекты // Женщина в российском обществе. 2022. № 3. С. 77-89. DOI: 10.21064/WinRS.2022.3.5

Милованова М. Ю., Ирсетская Е. А. Гендерный баланс и социальная справедливость как основа здорового общества. Обзор по материалам международной научно-практической конференции Первые Шанявские чтения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 3 (175). С. 279-298. DOI: 10.14515/monitoring.2023.3.2400

НАФИ-2023. URL: https://nafi.ru/analytics/gendernye-razlichiya-v-semeyno-bytovykh-ustanovkakh-molodezhi/ (дата обращения: 08.08.2023).

Николаев И. А., Марченко Т. Е., Точилкина О. С. Аналитический доклад «Гендерный разрыв в оплате труда». 2017. URL: https://www.fbk.ru/upload/medialibrary/bce/Gendernyi%20razryv%20v%20oplate%20truda_doklad.pdf (дата обращения 01.07.2023).

Общество неравных возможностей: социальная структура современной России / Н. Е. Тихонова, С. В. Мареева, В. А. Аникин, Ю. П. Лежнина, А. В. Каравай, Е. Д. Слободенюк. Под ред. Н. Е. Тихоновой. Москва: Издательство «Весь Мир», 2022. 424 с. DOI: 10.55604/9785777708731.

От прекарной занятости к прекаризации жизни / Р. И. Анисимов, Н. И. Белова, М. Б. Буланова (и др.). Москва: ООО «Издательство «Весь Мир», 2022. 364 с.

Перес К. Невидимые женщины: почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. неравноправие, основанное на данных / Кэролайн Криадо Перес; пер. с англ. Москва, 2020. 496 с.

Прекарная занятость: истоки, критерии, особенности / Р. И. Анисимов, Н. И. Белова, М. Б. Буланова (и др.). Москва, 2021. 400 с.

Пугач В. Ф. Человеческие ресурсы высшей школы России на рубеже ХХ-ХХI веков: статистико–социологический анализ. Москва, 2022. 256 с.

Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами // Женщины в экономике. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/65f53df7ef144f6f6b43ea8529869f52/101965562.pdf (дата обращения 22.04.2023).

Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2022 года № 4356-р «Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436691/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения 20.03.2023).

Родионова М. Е., Милованова М. Ю. Особенности реализации правовых основ гендерной политики в Российской Федерации // Гендерное равенство XXI века: глобальные вызовы и локальные ответы. Москва: Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Ключ-С», 2023. С. 40-56.

Росстат-2021. Рынок труда, занятость и заработная плата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 19.05.2023).

Росстат-2022. Труд и занятость в России. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Wom-Man%202022.pdf (дата обращения 20.03.2023).

Рощин С. Ю., Емелина Н. К. Мета-анализ гендерного разрыва в оплате труда в России // Экономический журнал ВШЭ. 2022; 26 (2). С.213-239.

Силласте Г. Г. Страновой гендерный ландшафт как фактор формирования нового гендерного порядка, его социальные риски // Женщина в российском обществе. 2019. № 3. С. 4-13. DOI: 10.21064/WinRS.2019.3.1.

Скотт Дж. Некоторые размышления по поводу гендера и политики // Введение в гендерные исследования: Часть II / под. ред. С. В. Жеребкина. СПб., 2001. С.946-962.

Тезаурус социологии: темат. слов.-справ. / под ред. Ж. Т. Тощенко. Москва, 2014. 487 с.

Темкина А. Консервативный поворот и гендерные исследования в России. 2022. URL: https://russian.eurasianet.org/консервативный-поворот-и-гендерные-исследования-в-россии (дата обращения: 19.05.2023).

Тихонова Н. Е. Ресурсный подход как новая теоретическая парадигма в стратификационных исследованиях // Экономическая социология. 2006. Т. 7, № 3. С. 11-26.

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». URL:http://government.ru/docs/all/128943/ (дата обращения 20.05.2023).

ФОМнибус. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 24-26 февраля 2023 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. URL: https://fom.ru/TSennosti/14845 (дата обращения 19.05.2023).

Хубер Дж. Макро-микросвязи в гендерной стратификации: президентское обращение 1989 года // Американское социологическое обозрение. Т. 55, № 1, 1990 С. 1-10. URL: https://www.jstor.org/stable/i336575 (дата обращения 25.07.2023).

Шевченко И. О. Гендерные особенности прекарности / И. О. Шевченко, П. В. Шевченко // Социологические исследования. 2019. № 9. С. 84-95. DOI: 10.31857/S013216250006671-1.

Штомпка П. Ш Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С.М. Червонной. Москва, 2005. 655 с.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства: В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. Москва, 1989.