Социальные представления о работе и служении как факторы мотивации молодых специалистов

в органах муниципальной службы

Aннотация

Статья посвящена анализу социальных представлений о «работе» и «служении» как ключевых факторах мотивации молодых специалистов в органах муниципальной службы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью привлечения высокомотивированных молодых кадров, обладающих инновационным потенциалом для повышения эффективности местного самоуправления. Однако, несмотря на устойчивый научный интерес к вопросам управления на разных уровнях власти, специфика муниципальной сферы, её привлекательность и мотивация для молодежи остаются недостаточно изученными. Ключевая проблема заключается в противоречии между потребностью в кадрах, ориентированных на общественное «служение», и преобладанием у молодежи инструментального отношения к труду как к «работе», обеспечивающей личные блага. Цель статьи обоснование социальных представлений о «работе» и «служении» как факторов мотивации молодых специалистов на муниципальную службу. На основе данных социологических исследований ВЦИОМ и РАНХиГС, проведённых в 1997–2025 годах, подтверждена гипотеза о двойственном характере мотивации. Выявлено, что, прагматические мотивы (престиж, стабильность, связи) остаются доминирующими, однако наблюдается рост значимости содержательно-смысловых характеристик труда (социальная полезность, реализация потенциала). Молодые специалисты хотят видеть, что их труд имеет реальное значение и способствует решению важных общественных задач. Подтверждена гипотеза о росте значимости содержательно-смысловых аспектов труда как факторов мотивации. В выводах аргументировано, что для повышения привлекательности муниципальной службы необходимо не только создание комфортных условий и увеличение материального обеспечения служащих, но и активное формирование образа «служения». Успех кадровой политики зависит от умения совместить прагматические и содержательно-смысловые установки, предоставив молодым специалистам возможности для профессиональной самореализации и реального воздействия на социальные процессы.

Ключевые слова: муниципальная служба, молодежь, привлекательность, теория поколений, работа, служение, ценностные ориентации

Введение (Introduction). Муниципальная служба играет ключевую роль в обеспечении повседневной жизнедеятельности граждан, решении локальных проблем и реализации стратегических государственных задач. Эффективность ее функционирования напрямую зависит от притока профессиональных и высокомотивированных кадров. В этом контексте особую значимость приобретает задача привлекательности муниципальной службы для молодежи. Именно молодежь как социально-демографическая группа определяет будущее страны, обладает инновационным потенциалом и способна обеспечить оперативную реализацию актуальных подходов, в том числе в сферу управления.

Несмотря на устойчивый интерес к проблемам государственной и муниципальной службы в отечественной социологии управления (Бойков, 2007; Зинченко, 2016; Магомедов, 2007; Петухов, 2023; Турчинов, 2007), вопрос о ее привлекательности для молодежи рассматривается (Певная, Тарасова, Якубова, 2023) зачастую фрагментарно на примере конкретных территорий и акцентах на узкоспециализированных исследовательских задачах (Проказина, 2018; Сизганова, Кайдашова, Чикова, 2020; Шабунова, Уханова, Косыгина 2023; Савчук, Банных, Кульпин, Курашов,2024; Шаповалова 2025 и др.).

Опубликованные результаты исследований, как правило, фокусируются на общих характеристиках государственной службы, поверхностно обозначая специфику муниципальной сферы, которая менее престижна и финансово обеспечена по сравнению с федеральным и региональным уровнями власти. Стоит отметить и дефицит эмпирических исследований, описывающих актуальные региональные практики, отражающие локальные особенности восприятия, сложившиеся социальные представления и установки о муниципальной службе у молодых специалистов.

Ключевой проблемой исследования мы выделяем противоречие, проявляющееся, с одной стороны, в необходимости привлекать и удерживать молодых специалистов, мотивированных на служение и нацеленных на решение общественных задач. А с другой стороны, преобладанием ориентации на работу как инструментального отношения к труду, обеспечивающего реализацию личных благ. Таким образом значимой задачей является нахождение условий, при которых инструментальные мотивы молодых специалистов будут направлены на достижение целей служения.

Целью представленного исследования является обоснование социальных представлений о «работе» и «служении» как факторов мотивации молодых специалистов на муниципальную службу. Особое внимание будет уделено динамике представлений о труде как ценности, представлениям молодых специалистов о карьере, принципиальной разнице в социальных установках о «работе» как средстве к существованию и «служению» как реализации жизненного призвания.

Методология и методы (Methodology and methods). В качестве методологической основы будут использованы: теория поколений (Howe, Strauss, 1997), в преломлении к российской молодежи (Радаев, 2019); концепция социокультурных оснований конструирования образа труда молодежью (Зубок, Чупров, 2019).

Эмпирической базой выступили данные социологических исследований, проведенных ВЦИОМ, в том числе результаты всероссийского телефонного опроса «Спутник» и исследования РАНХиГС, проведенные в период с 1991 по 2021 годы (Магомедов, Турчинов 2007, 2015).

На основе анализа доступных эмпирических данных мы выдвигаем следующие гипотезы:

Первое. Для молодых специалистов, поступающих на муниципальную службу, характерно сочетание прагматических (карьерный рост, престиж) и идеалистических мотивов (служение обществу), однако приоритет на протяжении последних десятилетий остается за первыми. Это свидетельствует о двойственном характер мотивации.

Второе. В мотивационной структуре молодых специалистов наблюдается тенденция к снижению доминирования инструментальной мотивации (высокая зарплата) и росту значимости содержательно-смысловых аспектов труда (интересная работа, баланс между работой и личной жизнью, социальная полезность).

Муниципальная служба представляет собой сложное социокультурное явление, сочетающее в себе элементы бюрократической организации, социального института и профессиональной деятельности. В социологии управления она рассматривается как специфический вид профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления. Ключевыми характеристиками муниципальной службы являются: публично-правовой характер, направленность на удовлетворение потребностей населения, осуществление властных полномочий, наличие особого правового статуса служащих и системы их правового регулирования.

Современный социологический анализ позволяет выявить существенные изменения в системе трудовых ценностей и мотивации молодых специалистов (Гнатюк, Печкуров, 2015) особенно в контексте государственной и муниципальной службы (Сизганова, 2020). Эмпирические данные, полученные в результате многолетних исследований, демонстрируют, что представления о работе и служении претерпевают динамические изменения, отражая трансформацию общественной системы ценностей и образа труда (Зубок, Чупров, 2019).

Мотивация молодых специалистов к работе в муниципальной службе является сложным и противоречивым явлением. Она формируется под влиянием нескольких ключевых факторов, отражающих общероссийские и поколенческие ценностные сдвиги.

Мотивация молодых специалистов в органах муниципальной службы тесно связана с привлекательностью муниципальной службы. Привлекательность муниципальной службы – это комплексная характеристика, отражающая степень заинтересованности для потенциальных кандидатов, и для молодежи в частности. Привлекательность формируется под воздействием объективных (уровень заработной платы, социальные гарантии, карьерные перспективы, условия труда), и субъективных (престиж профессии, ценностные установки, образ службы в общественном сознании, личный опыт) факторов. Эти факторы предопределяют общее отношение к труду, работе и служению. В условиях конкурентного рынка труда, где за молодые таланты борются различные секторы экономики, понимание этих факторов становится критически важным для разработки эффективной кадровой политики в органах муниципальной службы.

Содержательные представления о «работе» и «служении» представляют собой социокультурный конструкт, формирующийся под влиянием социальных, экономических, политических, культурных условий и саморегуляционных практик молодых специалистов. Таким образом, актуализируется значение социально-институционального контекста, влияющего на формирование общих представлений о работе, служении и их смыслах применительно к органам местного самоуправления.

Ключевой тезис общепризнанной теории поколений (Howe, Strauss, 1997) о том, что социально-демографические группы рожденные в определенные исторические периоды и пережившие схожие ключевые события в молодом возрасте, формируют общие ценностные системы, мировоззрение и модели поведения обуславливает выделение и учет особенностей факторов мотивации для различных социально-демографических групп.

В отечественной литературе существуют многочисленные научные публикации и дискуссии о теории поколений в междисциплинарном поле (Радаев 2019; Тычинина, Рикель, 2024; Ядова 2020), ее применении в социальной практике (Беляева, 2020; Зинурова, Никитина, Фатхуллина, 2022), в том числе с точки зрения различных исследовательских задач (Докторов, Збровский, 2021; Зубко, Клюев, 2022).

Однако отметим, что и теоретические и эмпирические исследования демонстрируют наличие различий у отдельных социальных групп, что и обуславливает выбор концепции теории поколений как методологической основы для исследования факторов мотивации молодых специалистов в органах муниципальной службы.

На рынке труда из молодежных групп сегодня преобладают представители «миллениалов» (Y) и «зумеров» (Z), чьи ценностные ориентации существенно отличаются от предыдущих поколений и в том числе друг от друга.

Поколение «миллениалов» Y (1981-1996 гг. рождения), вошедшее в трудовую жизнь в период активного развития информационных технологий и глобализации, характеризуется высокой ценностью самореализации, гибкости, баланса между работой и личной жизнью, а также потребностью в признании и обратной связи. Они ориентированы на карьерный рост, но не любой ценой, и часто готовы менять работу в поисках лучших условий и возможностей для развития (Радаев, 2019).

Поколение Z (1997-2010 гг. рождения), «цифровые аборигены», выросшие в условиях постоянной доступности информации, социальных сетей и кризисов, отличаются прагматизмом, ориентацией на финансовую стабильность, но при этом и на социальную значимость труда. Они ценят индивидуальность, свободу выбора, быструю обратную связь, технологичность рабочего места и возможность влияния на происходящее. Для них важна не только материальная выгода, но и чувство причастности к чему-то большему, возможность оказать реальное воздействие на мир.

Сопоставить теоретически обоснованные временные поколенческие рамки и результаты эмпирических исследований не всегда представляется возможным, но поскольку это в большей степени общие конструкты, позволим себе возрастную когорту молодежи от 18 до 24 лет относить к поколению Z, а группу молодых специалистов в возрасте 25-34 лет к поколению Y.

Трудовые ценности российской молодежи претерпевают существенную трансформацию (Гнатюк, Печкуров, 2015) а эти различия напрямую влияют на восприятие труда, в том числе в сфере органов местного самоуправления. В результате, традиционные представления о стабильности и гарантиях, характерные для предыдущих поколений, могут быть менее привлекательны для молодежи, которая ищет динамичное развитие, возможность быстрого продвижения и признания, а также смысл в своей деятельности.

Центральным аспектом исследования факторов мотивации молодых специалистов в органах муниципальной службы является анализ различий между установками о «работе» и «служении», сложившийся в общественном сознании, и в представлениях молодых специалистов, в частности.

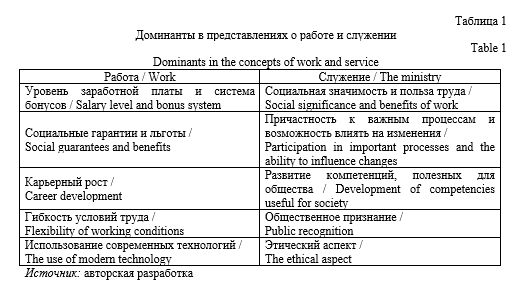

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). В данном контексте «работа» воспринимается как деятельность, направленная преимущественно на получение материального вознаграждения, удовлетворение базовых потребностей и достижение личных карьерных целей. В приоритете выступает наличие гибкого графика, сокращенной рабочей недели, комфортность и функциональность условий труда. Таким образом, социальные представления о работе характеризуют инструментальное отношение к труду, который рассматривается преимущественно как средство достижения личного благополучия.

Представления о «служении» содержат более глубокое, ценностно-ориентированное отношение к труду, где деятельность воспринимается как реализация более высокой цели, общественного долга, помощь людям, вклад в развитие общества или конкретной территории. Это не просто средство к существованию, а форма самореализации, связанная с чувством социальной ответственности и гражданственности. Для молодых людей, мотивированных на «служение», важными являются: возможность видеть реальные результаты своей деятельности, ощущать свое участие в решении значимых проблем и осознавать свою роль в принятии и реализации решений, стремление к развитию личностно-профессиональных компетенций; осознание соответствия личных и организационных ценностей. Следовательно, служение выступает как ценностно-ориентированное отношение к труду, который становится основным способом самореализации и проявления гражданской и социальной ответственности (Таблица 1).

Муниципальная служба по своей сути ближе к концепции «служения», поскольку ее главная цель – обеспечение жизнедеятельности населения на местном уровне. Однако в современной российской действительности (в условиях распространения стереотипов о бюрократии, низкого уровня оплаты труда по сравнению с частным сектором) имидж муниципальной службы часто тяготеет к образу «работы» с ее недостатками (низкая зарплата, рутина, забюрократизированность) без явных преимуществ «служения» для молодых специалистов. Это создает когнитивный диссонанс и снижает ее привлекательность.

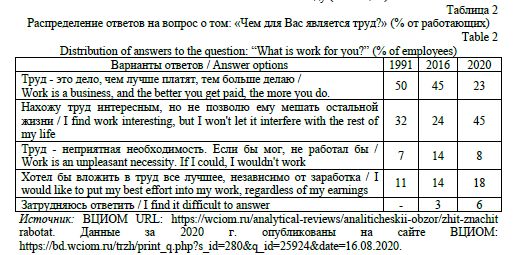

Динамика представлений о труде как ценности. Согласно данным ВЦИОМ, представления россиян о ценности труда, значительно изменились с начала 1990-х годов. Если в 1991 году половина работающих рассматривала труд исключительно как дело, за которое «чем лучше платят, тем больше делаю», то к 2020 году эта доля сократилась до 23%. Одновременно с этим, заметно выросла доля тех, кто считает труд интересным, но не позволяющим ему мешать остальной жизни (с 32% в 1991 году до 45% в 2020 году). Наиболее показательным является рост числа респондентов, которые «хотели бы вложить в труд все лучшее, независимо от заработка» – с 11% в 1991 году до 18% в 2021 году (Таблица 2).

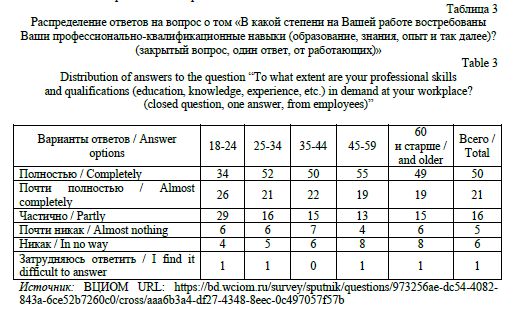

Результаты опроса ВЦИОМ, проведенные в 2025 году показывают, что молодые люди в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет в меньшей степени, чем более старшие возрастные группы (35-59 отмечают что их профессиональные навыки «полностью востребованы на работе (34% и 52% соответственно, по сравнению с 55% у группы 45-59 лет). Это указывает на наличие противоречия между ожиданиями молодежи от работы и реальным положением дел. Молодые специалисты убеждены, что их потенциал не используется в полной мере. Следовательно, труд в социальных представлениях молодежи не только источник дохода, но и сфера для реализации своего потенциала. Когда этого не происходит, возникает фрустрация, что может снижать их мотивацию (Таблица 3).

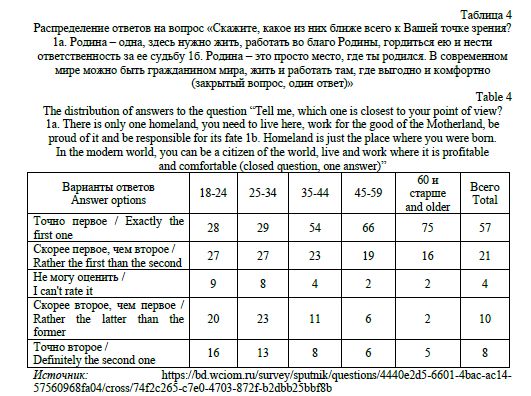

Интересные результаты демонстрирует анализ выбора респондентами суждений, представленный ВЦИОМ в 2025 году. Так, молодые люди в возрасте 18-24 года и 25-34 лет значительно чаще чем старшее поколение (35 и старше) выбирают вариант «Родина – это просто место, где ты родился. В современном мире можно быть гражданином мира, жить и работать там, где выгодно и комфортно». В целом 36% в возрастных когортах 18-24 лет и 25-34 лет полностью или частично согласны с этим утверждением. Это, по-нашему мнению свидетельствует о преобладании инструментального отношения к труду и ориентации на личное благополучие. Однако, 55% в возрасте 18-24 лет и 56% в группе 25-34 лет склоняются к идее «работать во благо Родины». Таким образом, прослеживается двойственная ориентация у молодых специалистов, когда, с одной стороны, они стремятся к индивидуальным благам, а с другой – демонстрируют ценности служения, связанные с общественным долгом и патриотизмом (Таблица 4).

В целом, полученные результаты подводят к подтверждению гипотезы о том, что в мотивационной структуре молодых специалистов наблюдается тенденция к снижению доминирования инструментальной мотивации (высокая зарплата) и росту значимости содержательных аспектов труда (интересная работа, баланс между работой и личной жизнью, социальная значимость).

В настоящее время мотивация молодых специалистов зависит от того насколько их представление о труде как реализации потенциала и сочетание социальных представлений о работе и служении могут быть удовлетворены в рамках профессиональной деятельности. Таким образом, актуализируется задача создания таких условий, которые не только обеспечат комфортные условия и карьерный рост, но и подчеркнут социальную значимость профессиональной деятельности. В результате будет интериоризироваться установка на то, что труд – это не просто работа, а и служение.

Динамика представлений о труде и мотивации в органах муниципальной службы. Блок эмпирических данных, представленный в результатах исследований (Магомедов, 2015; Турчинов, 2007; Проказина, 2018), позволяет проанализировать представления о мотивации служащих к профессиональной деятельности. Социологические опросы, проводившиеся в разные годы, демонстрируют устоявшиеся социальные представления о ключевых мотивах поступления на службу в органы государственной и муниципальной службы.

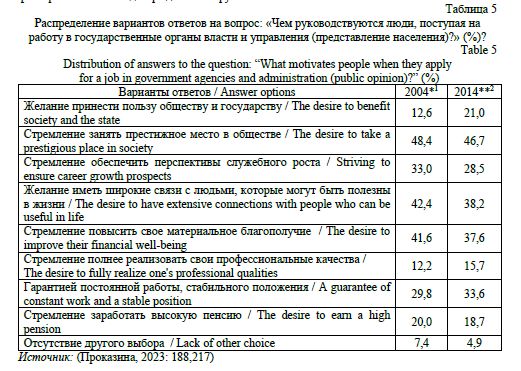

Результаты свидетельствуют, что на протяжении 2004-2014 годов ключевыми мотивами для поступления на муниципальную службу в общественном сознании выступают: престиж, служебный рост и возможность получения связей.

Мотив «желание принести пользу обществу и государству» хотя и вырос почти в три раза (с 12,6% до 21%), но по-прежнему уступает прагматическим факторам. Это подтверждает вторую гипотезу о двойственном характере мотивации, где прагматические факторы преобладают, но содержательно-смысловая составляющая труда набирает вес (Таблица 5).

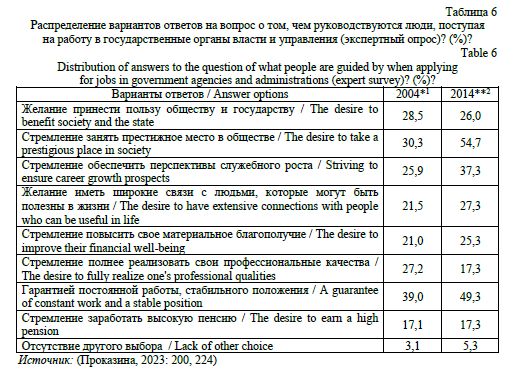

Анализ результатов экспертных опросов показывает, что проявляются существенные расхождения в оценках населения и самих муниципальных служащих (Таблица 6).

Анализ динамики представлений о труде и мотивации в органах муниципальной службы показывает, что мотивы, связанные с инструментальной ценностью труда, усиливаются как в общественном сознании, так и в оценках экспертов. Так, в общественном сознании стремление занять престижное место остаётся ключевым мотивом, его доля лишь незначительно уменьшилась (с 48,4% до 46,7%). При этом в экспертных оценках этот мотив значительно вырос – с 30,3% до 54,7%, став доминирующим. Мотив «гарантия постоянной работы, стабильного положения» также укрепился. В общественном мнении он вырос с 29,8% до 33,6%, а в экспертных оценках – с 39,0% до 49,3%. Желание иметь полезные связи остаётся высоким (42,4% и 38,2% в 2004 и 2014 годах соответственно). Это свидетельствует о том, что муниципальная служба всё больше воспринимается как инструмент для достижения личных благ – приобретение социального статуса, стабильности и связей. Этот тренд показывает, что молодые специалисты, в частности, могут ориентироваться на службу как на способ обеспечения личной безопасности и благополучия в нестабильных социально-экономических и геополитических условиях.

Однако стоит отметить и усиление мотива, связанного со служением. Он действительно вырос, но остаётся второстепенным по сравнению с прагматическими факторами. «Желание принести пользу обществу» в общественном сознании выросло с 12,6% до 21,0%. Это значительный рост, который подтверждает, что содержательно-смысловая составляющая труда набирает вес. Но этот мотив всё ещё уступает в значимости таким факторам, как престиж (46,7%), стабильность (33,6%) и связи (38,2%).

Таким образом, это подтверждает гипотезу о двойственном характере мотивации, где прагматические факторы преобладают, но содержательно-смысловая составляющая набирает вес. Служение воспринимается не как основной мотив, а, скорее, как ценность, как дополнительный бонус к уже имеющимся инструментальным выгодам.

Отметим, что результаты опросов демонстрируют значительные расхождения в представлениях населения и экспертов. Так, мотив «полнее реализовать свои профессиональные качества» в экспертных оценках снизился с 27,2% до 17,3%, в то же время в общественном мнении он вырос с 12,2% до 15,7%. Это может указывать на то, что эксперты, имеющие более глубокое понимание системы, видят меньше возможностей для профессиональной самореализации, чем граждане. Эксперты более реалистично оценивают важность материального благополучия (прослеживается рост с 21,0% до 25,3%), тогда как общественное мнение оценивает его важность ниже (снижение с 41,6% до 37,6%).

Следовательно, эти расхождения свидетельствуют о наличии информационного разрыва между представлениями общества о муниципальной службе и её реальным положением. Для привлечения и удержания молодых специалистов важно учитывать, что их ожидания могут не соответствовать реальным условиям, что может привести к разочарованию и оттоку кадров.

Заключение (Conclusions). Муниципальная служба в современной России сталкивается с серьезными вызовами в привлечении молодых кадров, что обусловлено комплексом объективных и субъективных факторов. Исследование подтвердило, что ценностные ориентации поколений Y и Z, их стремление к самореализации, быстрой отдаче и балансу между работой и личной жизнью, а также зачастую инструментальное отношение к «работе» в противовес идеалу «служения», создают значительные барьеры. Региональные различия лишь усугубляют эту ситуацию, демонстрируя, что в условиях жесткой конкуренции за кадры муниципальная служба проигрывает частному сектору.

Однако, несмотря на выявленные проблемы, муниципальная служба обладает уникальным потенциалом для привлечения молодежи, стремящейся к социальной значимости и возможности влиять на реальные изменения. Реализация предложенных рекомендаций, направленных на повышение финансовой привлекательности, модернизацию условий труда, развитие карьерных возможностей и, главное, формирование подлинного образа «служения», подкрепленного реальными кейсами успеха, позволит изменить негативные стереотипы и сделать муниципальную службу конкурентоспособным и престижным выбором для нового поколения российских управленцев. Только системный подход к кадровой политике и понимание ценностей современной молодежи позволят обеспечить устойчивое развитие местного самоуправления в России.

Содержательные представления о «работе» и «служении» представляют собой социокультурный конструкт, формирующийся под влиянием социальных, экономических, политических, культурных условий и саморегуляционных практик молодых специалистов. Таким образом, актуализируется значение социально-институционального контекста, влияющего на формирование общих представлений о работе, служении и их смыслах применительно к органам местного самоуправления.

Анализ представленных данных показывает, что мотивация молодых специалистов к работе в муниципальной службе является сложным и противоречивым явлением. Она формируется под влиянием нескольких ключевых факторов, отражающих общероссийские и поколенческие ценностные сдвиги.

Проведённые исследования подтверждают гипотезу о двойственном характере мотивации, где у молодых специалистов одновременно сосуществуют инструментальные и содержательно-смысловые представления о труде. Инструментальное отношение к труду (понятие «работа») по-прежнему преобладает, о чем свидетельствуют высокие показатели по таким мотивам, как престиж и стабильность. Однако наблюдается и рост содержательно – смысловой составляющей (понятие «служение»). Молодые специалисты хотят видеть, что их труд имеет реальное значение и способствует решению важных общественных задач. Следовательно, подтверждается и вторая гипотеза о росте значимости содержательно-смысловых аспектов труда.

Результаты исследований показывают, что представления молодежи об условиях труда не всегда соответствуют действительности, что может быть серьезным барьером для привлечения и удержания кадров. Индикаторами такой ситуации выступают, во-первых, нереализованный потенциал, создающий когнитивный диссонанс и снижающий мотивацию. Во-вторых, информационный разрыв, характеризующий расхождения между мнениями граждан и экспертов о мотивах поступления на службу. В-третьих, увеличивающийся запрос на ценностно-смысловое наполнение профессиональной деятельности, проявляющийся в стремлении к «служению» и «работе во благо Родины». Таким образом инструментальная составляющая профессиональной деятельности должна дополняться возможностями самореализации и общественной пользой.

Представления о работе и служении как факторы мотивации молодых специалистов в органах муниципальной службы находятся в состоянии динамического равновесия. Успех кадровой политики в этой сфере будет зависеть от умения руководства совмещать прагматические и идеалистические установки, создавая условия для реализации обоих типов мотивации.

Благодарности

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета.

Список литературы

Беляева Л. А. Поколение Y в России: социальная стратификация, положение на рынке труда и проблемы политической социализации // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13, № 4. С. 220-237.DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.13. EDN: FPBVAO.

Бойков В. Э. Народ и власть: результаты социол. мониторинга: 1999-2006 гг. / Рос. акад. гос. службы при президенте Рос. Федерации. Москва: Изд-во РАГС, 2007. 199 с.

Гнатюк М. А., Печкуров И. В. Ключевые риски трансформации трудовых ценностей российской молодежи и их социальные последствия // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Т. 7, № 8. С. 97-102. DOI: 10.17748/2075-9908-2015-7-8-97-102. EDN: VOTITD.

Демидов Н. Н. Ценностные ориентации поколения Z: социологический анализ // Академическая мысль. 2021. № 2 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-pokoleniya-z-sotsiologicheskiy-analiz (дата обращения: 07.08.2025).

Докторов Б. З., Зборовский Г. Е. Поколенческий подход к современной отечественной социологии как теоретическая проблема: общероссийские и региональные аспекты // Социологические исследования. 2021. № 11. С. 79-90. DOI: 10.31857/S013216250015742-9. EDN: JIGGFM.

Зинурова Р. И., Никитина Т. Н., Фатхуллина Л. З. Социальные практики и социально-психологические характеристики поколения Z (по результатам фокус-группового исследования) // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 476. С. 146-158. DOI: 10.17223/15617793/476/16. EDN: WNOHVA.

Зинченко Г. П. Государственная служба в предметном поле социологии // Социологические исследования. 2016. № 2.

С. 70-75.

Злотковский В. И. Проблема поиска оптимальной модели организации местного самоуправления в Российской Федерации (опыт социологического анализа) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2024. Т. 24, № 3. С. 684-698. DOI: 10.22363/2313-2272-2024-24-3-684-698. EDN: DWONKG.

Зубко Д. В., Клюев Ю. В. Теория поколений в фокусе ценностей: к вопросу целесообразности применения поколенческой концепции при стратегическом планировании // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2022. Т. 13, № 3. URL: https://sfk-mn.ru/PDF/02SCSK322.pdf. (дата обращения: 07.08.2025).

Зубок Ю. А., Чупров В. И. Саморегуляция образа труда в культурном пространстве молодежи // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12, № 6. С. 243-259. DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.14.

Кузнецов А. М. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для вузов/ Москва: Издательство Юрайт, 2025. 204 с. ISBN: 978-5-534-21674-5. URL: https://urait.ru/bcode/581899 (дата обращения: 07.08.2025).

Магомедов К. О. Местное самоуправление в Российской Федерации: проблемы функционирования и развития. Материалы социологического исследования. Октябрь – декабрь 2014 года. М. 2015.

Магомедов К. О., Турчинов А. И. Государственная служба и кадровая политика: теория и практика: информационно-аналитические материалы по результатам социологических исследований, проведенных кафедрой государственной службы и кадровой политики Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2001-2006 годах. Ульяновск: Печатный двор, 2007. 272 с.: ил.; 29 см.

Певная М. В., Тарасова А. Н., Якубова Э. Р. Гражданское участие молодежи малых территорий крупного индустриального региона России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2023. Т. 25, № 3. С. 722-737. DOI: 10.22363/2313-1438-2023-25-3-722-737. EDN: SAEZFX.

Петухов Р. В. Особенности формирования доверия к муниципальной власти среди молодых россиян // Социологическая наука и социальная практика. 2023. Т. 11, № 4. С. 134-155. DOI: 10.19181/snsp.2023.11.4.6. EDN: GTYSBY.

Проказина Н. В. Социология государственной и муниципальной службы. Учебное пособие. Часть II. Информационно-аналитические материалы. Орел: Издательство Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, 2023. 256 с. ISBN: 978-5-93179-770-0.

Проказина Н. В. Молодые чиновники региона: представления и установки на профессиональную деятельность // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2018. № 4. С. 62-71. EDN: YPNCLB.

Радаев В. Миллениалы: Как меняется российское общество. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 224 с. ISBN: 978-5-7598-1985-1 (в пер.). ISBN: 978-5-7598-2009-3 (e-book).

Сизганова Е. Ю., Кайдашова А. К., Чикова И. В. Анализ ценностных ориентаций студентов – будущих государственных и муниципальных служащих в контексте вызовов современности // Перспективы науки и образования. 2020. № 1 (43). С. 258-270. DOI: 10.32744/pse.2020.1.18. EDN: MSNNSS.

Социодиггер. 2020. Август. Том 1. Выпуск 1: Труд и занятость. URL: https://book.wciom.ru/books/book-page/sociodigger-ezhegodnik-vciom-2020 (дата обращения: 07.08.2025).

Тычинина М. И., Рикель А. М. Методологический анализ понятия «поколение» в социальной психологии: классические, неклассические и постнеклассические теории поколений // Теоретическая и экспериментальная психология. 2024. Т. 17, № 4. С. 146-165. DOI: 10.11621/TEP-24-37. EDN: JGSTOM.

Шабунова А. А., Уханова Ю. В., Косыгина К. Е., Гражданское участие молодежи в регионе: возможности и ограничения // Журнал социологии и социальной антропологии. 2023. Т. 26, № 1. С. 167-199. DOI: 10.31119/jssa.2023.26.1.7. EDN: MGQIYQ.

Шаповалова И. С. Стратегии самореализации региональной молодежи: диспозиции, жизненные планы и стратификация // Среднерусский вестник общественных наук. 2025. Т. 20, № 1(97).

С. 124-142. DOI: 10.22394/2071-2367-2025-20-1-124-142. EDN: YYKEUN.

Ядова М. А. Поколение миллениалов в российском обществе: в поисках другой молодежи // Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 181-188. DOI: 10.17976/jpps/2020.06.14. EDN: URLUFT.

Howe N., Strauss W. The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America's Next Rendezvous with Destiny. New York: Broadway Books. 1997. 400 p. file:///D:/Downloads/The_Fourth_Turning.pdf (дата обращения: 30.07.2025).