Студенты из семей участников специальной военной операции: оценка потребностей в психологической помощи и барьеры к ее получению (опыт Свердловской области)

Aннотация

В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного в Свердловском областном медицинском колледже в октябре-ноябре 2024 г. (n=191, ошибка выборки – 4,24%). Цель – изучение уровня обращаемости студентов из семей участников специальной военной операции за психологической помощью, выявление гендерных особенностей и установление взаимосвязей в восприятии потребностей в помощи между возрастом и курсом обучения. Выявлена низкая обращаемость за помощью при достаточно высоком уровне распространенности психологических проблем, в особенности среди мужчин и совершеннолетних, что связано с трудностями поиска подходящего специалиста, недостатком доступной информации, страхами осуждения и стигматизации, а также с собственной психологической замкнутостью. Значительная часть опрошенных отрицает необходимость вмешательства специалистов даже при наличии нарушений психического здоровья при том, что ранее обращались за профессиональной помощью. Это свидетельствует о присутствии искаженных представлений и недостаточных знаниях симптомов и признаков психологических проблем, а также о малой вероятности обращения за помощью к специалистам в будущем, что грозит рисками развития хронических состояний и заболеваний и ухудшением качества жизни в целом. Необходимо расширение возможностей получения профессиональной помощи, развитие онлайн-сервисов психологической поддержки, организация тренингов по профилактике стресса и повышению стрессоустойчивости, повышение уровня психологических знаний педагогических работников, создание условий для анонимного обращения за помощью и благоприятной атмосферы «воспринимаемой поддержки» в студенческих коллективах.

Введение (Introduction). В настоящее время наблюдаются существенные изменения в составе контингента обучающихся как высших, так и средних профессиональных учебных заведений, в частности, увеличивается количество студентов из семей участников специальной военной операции.

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» выделены специальные квоты приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и специалитета), а согласно Федеральному закону от 25.12.2023 г. № 685-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” и статью 2 Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» детям участников специальной военной операции предоставлено преимущественное право зачисления на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования вне зависимости от результатов освоения ими образовательной программы основного общего или среднего общего образования.

В то же время, исследователи отмечают, что данная группа обучающихся может отличаться от других студентов наличием у них выраженного синдрома дезадаптации. Носителями данного синдрома могут быть как родители (комбатанты – лица, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях), так и другие значимые близкие, у которых возникли различные психосоматические расстройства, вызванные эмоциональными потрясениями, а также аффективные нарушения и личностные расстройства, характеризующиеся, в частности, отклонениями от норм социального функционирования (Агаджанян, 2009; Струкова, 2023; Фаттахов, 2009; Цыба, 2023).

При этом важно понимать, что к категории «детей участников специальной военной операции» относятся не только несовершеннолетние, но и совершеннолетние студенты, нуждающиеся в сопровождении специалистов по психическому здоровью (психологов, социальных педагогов, психотерапевтов, психиатров), а именно в «повышенном психолого-педагогическом внимании» в связи с возникающими проблемами социальной дезадаптации, сниженной самооценкой и/или проявлениями депрессии, тяжелыми психологическими состояниями, обусловленными пережитыми травмирующими событиями (например, гибель родственников или близких лиц) или возникшими в результате воздействия психотравмирующих ситуаций, а также в случаях наличия склонностей к аддиктивному, девиантному или суицидальному поведению.

В то же время результаты исследований как отечественных, так и зарубежных авторов наглядно свидетельствуют о том, что показатели обращаемости к специалистам подростков и молодых людей при возникновении психологических проблем остается крайне низкими: по данным Л. Е. Плутова (Плутов, 2023), в среднем только четверть подростков обращается за психологической помощью в случае возникновения у них психоэмоциональных проблем и лишь треть – при уже внешне наблюдаемых психических расстройствах.

Указанная ситуация имеет глобальный характер: по признанию экспертов Всемирной организации здравоохранения (Verboom, 2014; Kowalenko, 2018; Aguirre Velasco, 2020) именно несвоевременное либо позднее обращение молодых людей за психологической помощью является важнейшим фактором риска для дальнейшего развития личности, а наличие неразрешенных психологических трудностей и психических расстройств оказывает негативное воздействие на будущее благополучие и социальную деятельность, создавая реальную угрозу реализации и безопасности будущей жизни, образовательных и карьерных перспектив. Неслучайно, по примерным оценкам, до половины последующих проблем с психическим здоровьем во взрослой жизни начинается в возрасте до 15-ти лет, а почти три четверти – до 18-ти лет (Radez, 2021).

Методология и методы (Methodology and methods). Систематические обзоры исследователей (Шпорт, 2023; Gulliver, 2010; Radez, 2021) выявляют основные причины нежелания обращаться за помощью; в их числе: стигматизация и страх смущения; низкая грамотность в вопросах психического здоровья; негативные убеждения семьи относительно лечения в области психического здоровья; предпочтение самостоятельности и опасения по поводу нарушения конфиденциальности при общении со специалистом по психическому здоровью и др.

Крайне важными, в связи с этим, становятся мероприятия, ориентированные на профилактику и выявление отклонений не только дезадаптации, но и потребностей в сопровождении, с целью своевременного получения студентами психологической помощи при возникновении ситуаций, угрожающих эмоциональному благополучию, здоровью, жизни и социальному функционированию (Ахапкин, 2023; Ульянина, 2023; Ульянина, 2024).

Цель исследования, представленного в статье: изучение уровня обращаемости студентов из семей участников специальной военной операции, обучающихся в медицинском колледже, за психологической помощью, а также выявление гендерных особенностей и установление взаимосвязей в восприятии потребностей в помощи между возрастом и курсом обучения.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования был проведен онлайн-опрос студентов из семей участников специальной военной операции, обучающихся в Свердловском областном медицинском колледже. Опрос проводился в октябре-ноябре 2024 г.; ссылку на онлайн-анкету студенты получили посредством электронной рассылки. Анкета включила в себя 5 блоков вопросов, характеризующих: 1) Изучаемый контингент в целом (пол, возраст и курс обучения); 2) Частоту, причины и трудности обращения за помощью; 3) Субъективное отношение студентов к обращению за психологической помощью; 4) Возникающие барьеры и препятствия; 5) Вероятность обращения к ресурсам помощи в случае возникновения проблем психического здоровья. При составлении анкеты авторы использовали методические материалы опросников «Отношение к обращению за профессиональной психологической помощью» (Вайнштейн, 2015), «Барьеры в обращении за помощью» (Mansfield, 2005) и «Обращение за помощью» (Rickwood, 2005). Методы: одномерный, двухмерный и сравнительный анализ полученных результатов исследования.

Статья написана по результатам прикладного социологического исследования на тему «Оценка потребностей в социально-психологическом сопровождении студентов Свердловского областного медицинского колледжа из семей участников и ветеранов боевых действий» в рамках выполнения Плана государственного задания Министерства здравоохранения Свердловской области (2024 г.).

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). В анкетировании принял участие 191 респондент из семей участников специальной военной операции (158 женщин и 33 мужчины). Достижимость выборки составила 64,3%, ошибка выборки – 4,24%, что с вероятностью 95% указывает на реальную долю признака в распределении и дает наиболее точную информацию об изучаемой совокупности. Свыше половины опрошенных (56%) составили 15-17-летние; около трети (31%) – студенты в возрасте 18-20-ти лет; 13% – 21 год и старше. По 2/5 опрошенных составили студенты первого и второго курсов (38,2% и 41,4% соответственно), почти каждый десятый учится на третьем или четвертом курсе (11% и 9,4%).

Респондентам было предложено ответить на вопрос, обращались ли они когда-либо за профессиональной помощью в решении своих психологических проблем к специалистам по психическому здоровью – психологам, психотерапевтам, социальным педагогам или врачам-клиницистам. В целом за помощью обращался каждый 5-й опрошенный, но при этом обращаемость мужчин значимо ниже обращаемости женщин – 6,1% против 22,1%, что может свидетельствовать о наличии в сознании студентов стереотипных представлений о различиях «сильного» и «слабого» пола.

Неслучайно, к примеру, при ответе на вопрос, хотят ли опрошенные, чтобы кто-либо «из посторонних» знал об их психологических трудностях, отрицательный вариант ответа выбрали 58,6% мужчин и 39,3% женщин; предпочли бы «не зацикливаться» на своих проблемах двое из пяти мужчин (42,4%), но только каждая 5-я женщина (17,7%); считают, что проблемы пройдут «сами собой», 27,2% и 12,7% соответственно. Показательно и то, что относительно чаще за помощью обращались студенты старшего, 4-го, курса – 33,4% против 20,6% первокурсников, что связано, с одной стороны, с этапами взросления и осознания важности заботы о собственном здоровье, в том числе психическом, с другой, отражает косвенное воздействие специфики профессиональной подготовки, связанной с будущей работой в системе здравоохранения.

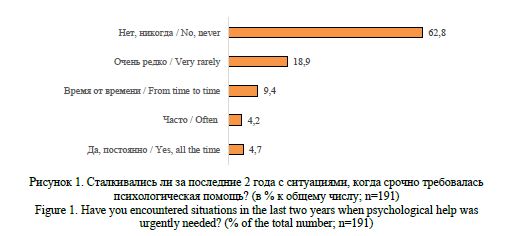

Однако показатели обращаемости за психологической помощью никак не соответствуют реальным масштабам ее востребованности, о чем свидетельствуют результаты ответов на вопрос, сталкивались ли опрошенные за последние 2 года с ситуациями, когда им срочно требовалась психологическая помощь (Рисунок 1).

Необходимо отметить, что большинство опрошенных на данный вопрос (62,8%) выбрали вариант ответа «нет, никогда», однако пятая часть (18,3%) дала утвердительные ответы, выбрав варианты «да, постоянно», «часто» или «время от времени», а еще почти столько же (18,9%) – вариант «очень редко».

При этом показательны противоречия, которые выявились в ходе опроса: из 37 человек, обратившихся за психологической помощью, треть (12 чел.) утверждает, что никогда не сталкивалась с ситуациями, требовавшими профессионального вмешательства, а 10 респондентов сталкивались с ними «очень редко». При этом из 17 респондентов, указавших на то, что сталкиваются с подобными ситуациями «постоянно» или «очень часто», только 10 обращались за помощью специалистов. Описываемая ситуация представляется крайне тревожной, доказывая, что уровень обращаемости значительно ниже уровня востребованности, так как вне поля зрения специалистов оказываются те, кто реально находится на грани психического здоровья и нездоровья. При этом в ответах респондентов явно прослеживается влияние полоролевых стереотипов: варианты ответов «да, постоянно», «часто», «время от времени» или «очень редко» выбрали 4 из 10-ти опрошенных женщин (41,2%), но только каждый 5-й мужчин (19,2%).

Возникновение проблем психологического характера с возрастом неуклонно растет (от «постоянно» до «очень редко») – от 36,5% в 15-17-летнем возрасте до 42% в возрасте 23 лет и старше, однако обращаемость за помощью к специалистам, напротив, сокращается вдвое – с 21,5% до 10,5%. Иными словами, в возрасте 15-17-лет число обратившихся за помощью по проблемам психического здоровья меньше в 1,7 раза от числа респондентов, сталкивающихся с ними в 18-22-летнем возрасте, а затем увеличивается в четыре раза в возрасте 23 года и старше. При этом если на первом курсе за помощью к специалистам обратились ¾ респондентов, испытывавших психологические проблемы, то на втором – чуть более трети, на третьем – около половины, а на четвертом – 6 из 10-ти респондентов.

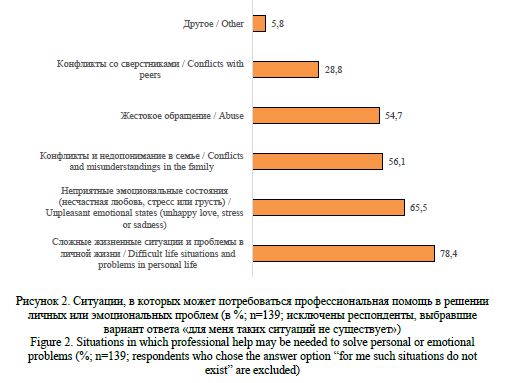

Респондентам было предложено ответить на вопрос «в какой крайней ситуации может потребоваться срочная профессиональная помощь в решении личных или эмоциональных проблем», выбрав не более 3 вариантов ответа из предложенного списка (Рисунок 2); здесь следует оговориться, что свыше четверти респондентов (52 чел.) указали на то, что «для них таких ситуаций не существует».

Таким образом, чаще всего профессиональная психологическая помощь может потребоваться при сложных жизненных ситуациях и проблемах в личной жизни – такой вариант ответа предпочли 4 из 5-ти участников опроса (78,4%), а также при неприятных эмоциональных состояниях (несчастной любви, стрессе или грусти) – на данную ситуацию указали почти две трети (65,5%). Более половины опрошенных в качестве ситуаций, требующих вмешательства специалистов по психическому здоровью, назвали конфликты и недопонимание в семье (56,1%) и жестокое обращение (54,7%). Показательно, что только трое из 10-ти опрошенных (28,8%) выбрали вариант ответа «конфликты со сверстниками», что косвенно свидетельствует о достаточно благополучной атмосфере в студенческих коллективах.

Некоторые отличия в выборе ситуаций, требующих оказания срочной психологической помощи, присутствуют при анализе ответов респондентов разных возрастных групп. Например, 18-20-летних в значительно большей степени волнуют сложные жизненные ситуации и проблемы в личной жизни (97,5%), а также конфликты и недопонимание в семье (67,5%); респондентов в возрасте 21 год и старше – неприятные эмоциональные состояния, связанные с несчастной любовью, стрессом или грустью (70,6%).

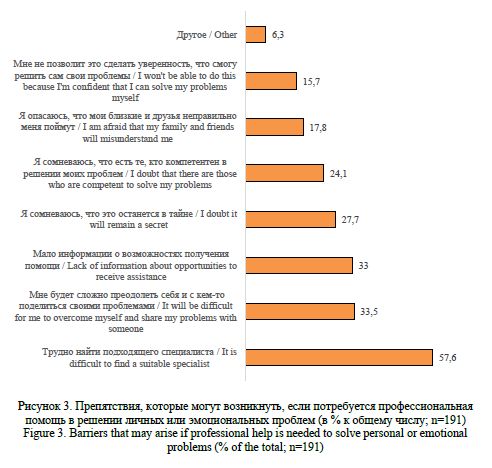

Участникам опроса был задан вопрос «Как Вы думаете, какие препятствия могут возникнуть, если Вам потребуется профессиональная помощь в решении личных или эмоциональных проблем?» с выбором не более 3 вариантов ответа из предложенного списка (Рисунок 3).

Итак, первое место в ряду причин, препятствующих обращению за помощью, занимают трудности с поиском подходящего специалиста (на нее указали 6 из 10-ти опрошенных); по трети респондентов подчеркнули невозможность «преодолеть себя и с кем-то поделиться своими проблемами» либо «недостаток информации». Каждый 4-й участник опроса сомневается, что его обращение за

помощью «останется в тайне», или в том, что есть те, кто компетентен в решении его проблем, и только шестая часть (15,7%) уверена, что может решить все свои проблемы самостоятельно, не прибегая к профессиональной помощи. Интересно и то, что женщины-респонденты относительно чаще мужчин сомневаются в возможностях найти подходящего специалиста (59,5% против 48,5%), но

вдвое реже полагаются исключительно на себя в решении проблем – 13,3% против 27,2%.

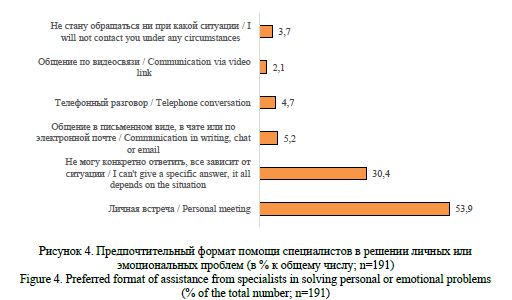

Респондентам было предложено выбрать, какой формат помощи станет для них самым предпочтительным, если все-таки им потребуется срочная помощь специалистов (Рисунок 4).

Наиболее предпочтительным форматом помощи, по мнению половины участников опроса, является личная встреча «один на один»; трое из 10-ти указали на то, что формат встречи будет зависеть «от конкретной ситуации», а каждый 8-й участник – на возможность использования альтернативных форматов помощи: общение в письменном виде, разговор по телефону или по видеосвязи. Только 7 респондентов отметили, что не станут обращаться ни при какой ситуации.

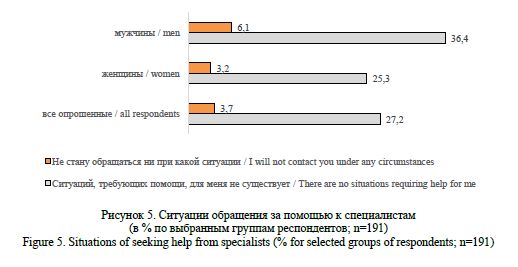

Следует обратить внимание на противоречие, возникающее при сопоставлении ответов респондентов на вопросы «Как Вы думаете, в каких ситуациях Вам может потребоваться профессиональная помощь в решении личных или эмоциональных проблем?» с выбором варианта «ситуаций, требующих помощи для меня не существует» и «Если Вам потребуется срочная помощь специалистов в решении личных или эмоциональных проблем, какой формат помощи станет для Вас самым предпочтительным?» с выбором варианта «не стану обращаться ни при какой ситуации» (Рисунок 5).

Уверенность респондентов в отсутствии у них ситуаций, в которых может потребоваться профессиональная помощь, является во многом иллюзорной: число участников опроса, утверждающих, что они «не станут обращаться за помощью ни при какой ситуации», почти в 7,5 раз меньше числа утверждающих, что для них таких ситуаций не существует (в 8 раз меньше у женщин и в 6 раз – у мужчин). Можно также утверждать, что указанные респонденты, как правило, не имеют опыта общения со специалистами: так, из 7 респондентов, утверждающих, что они «не станут обращаться за помощью ни при какой ситуации», ни один ранее за подобной помощью никогда не обращался; из 52 участников опроса, настаивающих на том, что для них «не существует таких ситуаций», никогда не обращались за помощью 45 (86,5%).

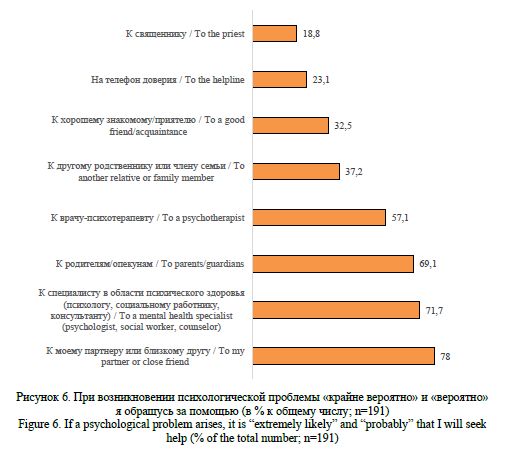

Конечно, при возникновении проблем психического здоровья люди обращаются не только и не столько к соответствующим специалистам, но ищут иные, альтернативные, источники возможной помощи и поддержки, в связи с чем участникам опроса было предложено определить, к какому из ресурсов помощи они вероятнее всего («крайне вероятно» или «вероятно») обратятся в случае острой необходимости с возможностью выбора не более 3 вариантов из предложенного списка (Рисунок 6).

Таким образом, самым востребованным ресурсом помощи являются «партнеры/близкие друзья» (на него указали 8 из 10-ти); второе и третье места с незначительной разницей занимают специалисты в области психического здоровья (71,7%) и «родители/опекуны» (69,1%). Показательно, что свыше половины участников опроса (57,1%) допускают возможность обращения за помощью к врачам-психотерапевтам, что, безусловно, свидетельствует об авторитетности данного ресурса в глазах студентов, хотя, без сомнения, отражает специфику контингента обучающихся в медицинском колледже, возможно, в меньшей степени подверженного влиянию социальных стереотипов в восприятии психических расстройств. Примерно по трети опрошенных допускают возможность обращения за помощью к родственникам и членам семьи (37,2%) либо к «хорошим знакомым и приятелям» (32,5%). В качестве самых «маловероятных» ресурсов помощи названы «телефон доверия» (23,1%) и «священники» (18,8%).

При этом имеются существенные различия в восприятии респондентами разного пола значимости тех либо иных ресурсов помощи: так, мужчины в меньшей степени склонны доверять «партнерам/близким друзьям» (72,7% против 79,1% женщин), «специалистам в области психического здоровья» (66,7% против 72,8%) и «врачам-психотерапевтам» (51,6% против 58,2%). При этом на первом месте по значимости для мужчин находятся «родители/опекуны» (75,8%), а свыше половины (51,5%) рассматривают в качестве потенциального ресурса помощи «хороших знакомых/приятелей» (так же считает лишь 28,5% женщин); каждый 4-й мужчина (27,3%) оценивает в качестве возможного ресурса помощь со стороны «священника» (аналогичного мнения придерживается 17,1% женщин).

В то же время, серьезную тревогу вызывает тот факт, что свыше четверти участников опроса (26,2%) не будут обращаться ни к одному из предложенных ресурсов, в том числе каждая 4-я опрошенная женщина (24,7%) и каждый 3-й мужчина (33,3%), что показывает наличие весомой доли респондентов, не доверяющих никому. При этом, к примеру, из 39 женщин, отметивших, что ни к кому не станут обращаться за помощью, только 15 (38,5%) считают, что в их жизни не может возникнуть ситуаций, когда им такая помощь может потребоваться, 7 респонденток до этого обращались за помощью к специалистам, а почти половина (19) отметили, что за последние 2 года они сталкивались с ситуациями, когда им срочно требовалась такая помощь. Из 11 мужчин, не доверяющих никаким ресурсам помощи, трое отмечают присутствие психологических проблем в последние два года, но только один из них обращался за помощью к специалисту по психическому здоровью.

В целом, из 50 участников опроса, отвергающих всякую возможность обращения за помощью, половина считает, что им будет трудно найти «подходящего специалиста»; двое из 5-ти сомневаются, что обращение за помощью останется в тайне, а треть указывает на недостаток информации о возможностях получения помощи; еще столько же – на то, что не видят тех, кто был бы компетентен в решении их проблем. При этом лишь каждый 4-й отмечает, что ему будет сложно преодолеть себя и с кем-то поделиться своими проблемами, а каждый 5-й опасается, что его близкие и друзья могут неправильно его понять, если он к ним обратится.

Заключение (Conclusions). Проведенное исследование демонстрирует сложную ситуацию с обращаемостью за профессиональной психологической помощью и позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, несмотря на достаточно высокую распространенность психологических проблем среди студентов из семей участников специальной военной операции, лишь небольшая их часть в действительности обращается за квалифицированной помощью специалистов, что свидетельствует о недооценке важности своевременного решения психологических проблем, а также о недостаточной доступности соответствующих услуг.

Во-вторых, среди участников исследования присутствуют противоречивые представления о потребностях в психологической помощи: даже среди тех, кто обращался за помощью, значительная часть отрицает наличие серьезных проблем, требующих вмешательства специалистов по психическому здоровью, что свидетельствует о наличии возможных искажений в восприятии собственных потребностей и снижении вероятности осознанного обращения за помощью в будущем даже в случае крайней необходимости.

В-третьих, отмечены значимые гендерные различия в восприятии важности обращения за психологической помощью: женщины в отличие от мужчин чаще признают ее необходимость, что, скорее всего, связано с влиянием социальных стереотипов и соответствующих культурных ожиданий, касающихся восприятия мужественности, «повышенной» психологической устойчивости мужчин и их способностей к самоконтролю собственного поведения.

В-четвертых, отмечено снижение обращаемости за психологической помощью по мере взросления студентов при растущей частоте встречаемости психологических проблем в старшем возрасте, что усугубляет риск развития хронических состояний/заболеваний и ухудшения качества жизни в целом; в то же время студенты старших курсов проявляют большее стремление обратиться за помощью, что связано с процессами личностного роста и осознанием важности сохранения психического здоровья.

К причинам низкой обращаемости студентов за квалифицированной психологической помощью следует отнести:

1. Недостаточное информирование о возможностях получения и доступности психологической помощи.

2. Страх осуждения и стигматизации, связанных с посещением специалистов по психическому здоровью (психолога/психотерапевта/психиатра).

3. Низкая доступность профессиональных услуг или высокая стоимость психологической консультации.

4. Недостаточные знания симптомов и признаков возникающих психологических проблем, требующих вмешательства специалистов.

5. Уверенность в собственных возможностях самостоятельного преодоления психологических трудностей.

Для повышения эффективности оказания психологической помощи студентам из семей участников специальной военной операции необходимы следующие меры:

1. Проведение целенаправленных информационных кампаний внутри колледжа о значении и пользе консультаций специалистов по психическому здоровью.

2. Развитие доступных онлайн-сервисов психологической поддержки.

3. Организация специальных тренингов и семинаров по профилактике стресса и повышению стрессоустойчивости.

4. Повышение уровня психологических знаний педагогических работников колледжа с целью раннего выявления студентов, нуждающихся в специализированной психологической помощи.

5. Создание условий для анонимного обращения за помощью и минимизации страха перед возможным осуждением студенческого сообщества.

Таким образом, исследование демонстрирует значительные пробелы между реальной потребностью в психологической помощи и фактическими действиями студентов по ее получению. Необходим комплекс мер, направленных на повышение осведомленности и устранение барьеров, препятствующих обращению за помощью и предусматривающих не только расширение возможностей получения профессиональной помощи специалистов по психическому здоровью, но и создание благоприятной атмосферы «воспринимаемой поддержки» в студенческих коллективах.

При этом требуют дальнейшего обсуждения и детального изучения следующие вопросы: 1) Какое влияние оказывают традиционные представления о мужественности и женственности на принятие решения обратиться за помощью? 2) Какие практические меры могут повысить доступность и привлекательность психологической помощи для молодых людей? 3) Следует ли создать специализированные программы подготовки специалистов-психологов для образовательных учреждений медицинского профиля? 4) Существуют ли дополнительные механизмы выявления и сопровождения учащихся, испытывающих трудности в адаптации к учебному процессу и социальной среде колледжа?

Выделенные вопросы могут сформировать основу для дальнейших исследований и разработки практических рекомендаций, направленных на улучшение качества жизни и психологического благополучия будущих специалистов среднего звена системы здравоохранения.

Список литературы

Вайнштейн С. В., Бурдин М. В., Шабалин Е. Ю. Опросник отношения к обращению за услугами в сфере психического здоровья (IASMHS): результаты психометрического анализа русскоязычной версии // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2015. № 3 (23). С. 81-96. EDN: UUSUAL.

Качество жизни ветеранов войны в Афганистане 20 лет спустя / Фаттахов В. В., Демченкова Г. З., Якупов М. С., Максумова Н. В. // Общественное здоровье и здравоохранение. 2009. № 1 (21). С. 100-104. EDN: KWSGRL.

Модель психологического сопровождения семей участников (ветеранов) специальной военной операции / Ульянина О. А., Ермолаева А. В., Волков Д. С., Комолова О. С. Москва: МГППУ, 2024. 40 с. ISBN: 978-5-94051-327-8. EDN: KVXSNS.

Мотивирование ветеранов боевых действий, принимавших участие с специальной военной операции, и членов семей погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции к обращению за психологической помощью: Методические рекомендации / Шпорт С. В., Баева А. С., Булыгина В. Г., Долгих А. Г., Зинченко Ю. П., Кабанова Т. Н., Киселева М. Г., Ковязина М. С., Семенова Н. Д., Фадеева Е. В. Москва: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2023. 23 с.

Организационно-методические подходы к комплексной социальной реабилитации инвалидов, пострадавших в ходе специальной военной операции. Методические рекомендации / Струкова О. Г., Морозова Е. В., Жукова Е. В., Барышова А. Н. Москва: ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», 2023. 488 с.

Организация работы с участниками специальной военной операции и членами их семей на базе учреждений социального обслуживания населения: методическое пособие для специалистов учреждений социального обслуживания населения / Сост.: И. В. Цыба. Красноярск: КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения», 2023. 112 с.

Организация скринингового обследования участников специальной военной операции и членов их семей в целях раннего выявления у них психических расстройств, в том числе связанных со стрессом / Ахапкин Р. В., Зинченко Ю. П., Ичитовкина Е. Г., Карабанова О. А., Кекелидзе З. И., Кореняк Р. Ю., Костюк Г. П., Курасов Е. С., Незнанов Н. Г., Сафуанов Ф. С., Семенова Н. В., Шамрей В. К., Шойгу Ю. С., Шпорт С. В. М.; СПб., 2023. 27 с. EDN: ZQZEFR.

Плутов Л. Е. Половая специфика обращения российских подростков за профессиональной психологической помощью // Социодинамика. 2023. № 10. С. 44-57. DOI: 10.25136/2409-7144.2023.10.68771. EDN: LHRWYK.

Стресс. Адаптация. Репродуктивная система / Агаджанян Н. А., Рыжаков Д. И., Потемина Т. Е., Радыш И. В. Нижний Новгород: Издательство НижГМА, 2009. 296 с. ISBN: 978-5-7032-0736-9. EDN: QKSIMF.

Ульянина О. А., Дмитриева Н. Н., Прокопишин Р. А. Организация системы межведомственного адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей // Актуальные проблемы экстремальной и кризисной психологии: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 6-7 апреля 2023 года. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2023. С. 76-84. EDN: PVHGLJ.

Aguirre Velasco A., Cruz I. S. S., Billings J., Jimenez M., Rowe S. What are the barriers, facilitators and interventions targeting help-seeking behaviours for common mental health problems in adolescents? // A systematic review. BMC Psychiatry. 2020. Vol. 20, № 1. Р. 293. DOI: 10.1186/s12888-020-02659-0. EDN: FLDKBD.

Gulliver A., Griffiths K. M., Christensen H. Perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in young people: a systematic review // BMC Psychiatry. 2010. № 10. Р. 113. DOI: 10.1186/1471-244x-10-113. EDN: WTBJRD.

Kowalenko N. M., Culyak G. Workforce planning for children and young people's mental health care // Lancet Public Health. 2018. Vol. 3, № 6.

Mansfield A. K., Addis M. E., Courtenay W. Measurement of Men’s Help Seeking: Development and Evaluation of the Barriers to Help Seeking Scale // Psychology of Men & Masculinity. 2005. Vol. 6, № 2. Рр. 95-108. DOI: 10.1037/1524-9220.6.2.95.

Radez J., Reardon T., Creswell C., Lawrence P. J., Evdoka-Burton G., Waite P. Why do children and adolescents (not) seek and access professional help for their mental health problems? A systematic review of quantitative and qualitative studies // Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021. Vol. 30, № 2. Рр. 183-211. DOI: 10.1007/s00787-019-01469-4. EDN: FHYLMO.

Rickwood D., Deane F. P., Wilson C. J., Ciarrochi J. Young people’s help-seeking for mental health problems // Australian E-Journal for the Advancement of Mental Health. 2005. Vol. 4, № 3. Рр. 218-251. DOI: 10.5172/yamh.4.3.218.

Verboom C. E., Sijtsema J. J., Verhulst F. C., Penninx B. W., Ormel J. Longitudinal associations between depressive problems, academic performance, and social functioning in adolescent boys and girls // Dev Psychol. 2014. Vol. 50, № 1. Рр. 247-57. DOI: 10.1037/a0032547.