Социальные стратегии детей-инвалидов: проблема сопровождаемого проживания

Aннотация

Статья подготовлена на основе данных опроса родителей детей-инвалидов Белгородского региона. В качестве индикатора проблемы выступают наличие инклюзивного пространства для детей-инвалидов, оценка возможностей для самостоятельного проживания ребенка-инвалида, оценка важности элементов сопровождаемого проживания, оценка наличия ресурсов для организации сопровождаемого проживания в регионе, оценка проблем в организации сопровождаемого проживания для детей-инвалидов. Исследование проводилось методом массового онлайн опроса родителей детей-инвалидов (N=1021). Делается вывод, что сопровождаемое проживание является одной из значимых социальных стратегий для детей с инвалидностью. Для ребенка с инвалидностью это означает не только физическую независимость, но и развитие социальных навыков, необходимых для взаимодействия с окружающим миром. Данные аспекты были подтверждены ответами респондентов нашего исследования. Тем не менее, недостаточное финансирование и ограниченная доступность квалифицированных кадров могут стать серьезными препятствиями для эффективной реализации данной стратегии социальной адаптации. Также актуальна информированность населения о возможностях и ограничениях в реализации этой стратегии на уровне региона. Поэтому мы считаем, что основной задачей региональных властей должно стать повышение доступности информации для семей, воспитывающих детей-инвалидов, о социальных стратегиях в Белгородской области, увеличение ресурсов для реализации сопровождаемого проживания, а также усиление подготовки специалистов в этой сфере.

Ключевые слова: дети-инвалиды, молодежь, жизненные стратегии, социальные стратегии, социальная адаптация, социальная интеграция, сопровождаемое проживание, Белгородская область

Введение (Introduction). Изменения в политической сфере, экономические кризисы и культурные сдвиги создают сложные вызовы, с которыми молодежь сталкивается ежедневно. Эти факторы влияют на выбор жизненных стратегий, на уровне образования, профессиональной ориентации и социального поведения. Жизненные стратегии молодежи в условиях геополитической трансформации российского пространства представляют собой сложный и многогранный феномен, понимаемый в контексте проявления личности одновременно с адаптацией к общественным запросам, обстоятельствам, ценностям и ограничениям (Деникин, 2023), и требующий глубокого анализа, который позволит получить разнообразные данные для характеристики проблем социализации и социальной адаптации молодежи (Шаповалова, 2021).

Социальные стратегии, выработанные молодым поколением, представляют собой ключевой аспект как для описания целых поколенческих групп (представляют собой относительно неизменный критерий), так и для оценки кризисных ситуаций и рисков, с которыми сталкивается молодежь в современном обществе (отражая изменчивость). Многолетние исследования, проводимые Международным центром социологических исследований НИУ «БелГУ», подчеркивают, насколько молодежные социальные установки, жизненные амбиции и подходы к принятию решений могут изменяться в ответ на изменения во внешней среде (Шаповалова, 2021, Шаповалова, Заводян, 2021; Ковальчук, 2023).

В настоящее время одной из актуальных проблем является сложность в успешной реализации социальных стратегий для детей-инвалидов, особенно для возрастной категории «старших детей» (с 12 лет), по отношению к которым допустимо использовать термин молодежь, учитывая общие тенденции формирования сознания, социального поведения и перехода к самостоятельному статусу взрослого члена общества. Данная возрастная и социальная категория требуют особого внимания и поддержки общества с целью успешной интеграции в социум и достижения своего потенциала. Поэтому изучение социальных стратегий данной категории способствует выявлению и устранению барьеров, препятствующих их полноценной жизни в обществе. Часто и дети, и молодые инвалиды сталкиваются с социальной изоляцией, и в связи с этим исследование социальных стратегий позволит определить эффективные методы их

социальной интеграции, которые позволят создать условия для их социализации и социальной адаптации.

Социальные жизненные стратегии, в частности стратегии социальной адаптации детей-инвалидов, представляют собой сложный и многофакторный процесс, включающий как индивидуальные, так и социальные аспекты. Важнейшим элементом является создание поддерживающей среды, в которой ребенок-инвалид и молодой инвалид может развиваться и реализовывать свой потенциал. Это подразумевает как профессиональную помощь специалистов, так и участие семьи и общественности.

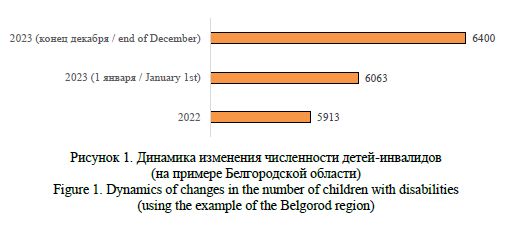

Согласно информации Росстата, на начало января 2023 года общее количество детей и подростков с инвалидностью, составляло 722 тысячи человек, а к концу декабря 2023 года эта цифра возросла до 755 тысяч. Согласно информации, предоставленной Росстатом, на Рисунке 1 отображены изменения численности лиц с ограниченными возможностями в данном регионе за последние три года.

Дети-инвалиды, молодые инвалиды их проблемы и потребности, нуждаются не только в постоянном внимании со стороны соответствующих социальных учреждений, но и в тесной интеграции в стратегическое планирование всех регионов как области непрерывного развития и потенциального риска. Исследование ключевых аспектов социальной адаптации детей с инвалидностью поможет выявить потребности семей, воспитывающих таких детей, в поддержке при разработке социальных стратегий, включая помощь со стороны региональных властей.

Методология и методы (Methodology and methods). Российские исследователи регулярно занимаются изучением жизненных стратегий молодёжи (Чупров, 1999; Зубок, 2003). В исследовании Ю. М. Резника и Е. А. Смирнова описаны наиболее распространенные разновидности жизненных стратегий (2002). Рассмотрение социальных стратегий детей и молодежи с инвалидностью осуществляется, как правило, в рамках концепции инклюзии (Деточенко, 2021; Зайцев, 2019; Склярова, 2020).

В контексте нашей работы интересны исследования Е. Ю. Клочко (Клочко, 2016), Т. В. Фуряевой, А. Н Маркевич (Фуряева, Маркеивч, 2016), О. Б. Чичериной (Чичерина, 2016).

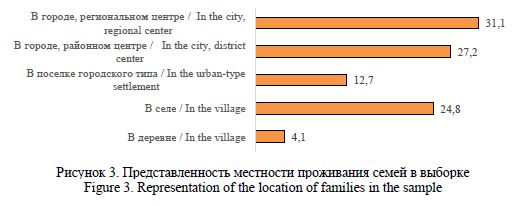

В целях изучения социальных стратегий детей-инвалидов в условиях в 2024 году Международным центром социологических исследований Белгородского государственного национального исследовательского университета было проведено социологическое исследование «Социальные стратегии детей-инвалидов» в общем цикле изучения социальных стратегий молодежи региона. Важные характеристики выборки представлены на Рисунках 2-3. Основными характеристиками становится представленность детей с определенными диагнозами, местность проживания семей и район проживания. Дополнительные характеристики включают в себя статус респондента по отношению к ребенку и его возраст. Исследование проводилось методом массового онлайн опроса родителей детей-инвалидов (N=1021), ошибка выборки составила 2,83%, исследование было репрезентативно.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Жизненные стратегии вообще, а также социальные в частности, молодые люди могут выстроить в социуме, предоставляющем для всех равные права и возможности. Сегодня многие социальные практики основаны на концепции инклюзивности, которая возникла как часть серьезного сдвига в понимании прав, достоинства и идентичности человека. Изменение в отношении к людям с инвалидностью стало лишь одним из проявлений данного подхода. Формирование инклюзивной среды для наиболее уязвимой социальной группы, к которой относятся семьи с детьми-инвалидами, – одна из приоритетных задача социальной политики не только федерального, но и регионального уровня.

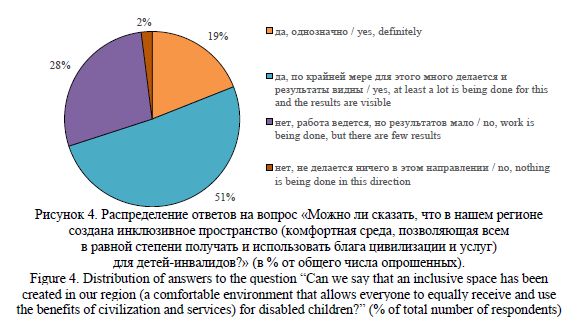

Инклюзия представляет собой процесс включения людей с физической и ментальной инвалидностью в полноценную общественную жизнь, а также разработку и принятие конкретных управленческих решений для этого. Исследование показало, что родители детей-инвалидов в основном положительно оценили деятельность региона по формированию инклюзивного пространства (70,5%). Четвертая часть респондентов придерживается отрицательной оценки, при этом однозначно негативно оценили деятельность региональных властей только 1,8% респондентов (Рисунок 4).

Концепция инклюзии предполагает установление приоритетности государственной политики современной России в части обеспечения всех граждан равными возможностями для доступа к социальным, экономическим, культурным ценностям, гарантирование всем членам общества уважения к личности и соблюдения прав каждого. И государственная поддержка людей с особыми проблемами гарантируется Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Отметим, что согласно Конвенции ООН «О правах инвалидов» (ст. 19 «Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество») предписывается решение проблемы сопровождаемого проживания по месту жительства инвалидов в условиях обычного социального окружения. Иными словами, одной из моделей успешной интеграции детей-инвалидов в общество и повышение их качества жизни является модель самостоятельного проживания. Данная модель требует комплексного подхода и поддержки со стороны семей, образовательных учреждений и социальных служб.

Сопровождаемое проживание представляет собой стратегию социальной адаптации, которая обеспечивает поддержку и помощь людям в различных ситуациях, когда им требуется помощь для успешной интеграции в общество. Эта форма поддержки может быть особенно полезной для людей с ограниченными возможностями, молодежи, пожилых людей и других уязвимых групп населения.

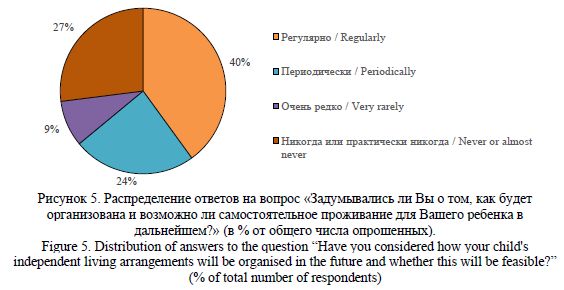

Уточним, что сопровождаемое проживание по закону – для лиц с 18 лет, для детей-инвалидов можно говорить только о перспективах после совершеннолетия. Однако данная социальная стратегия является основополагающей для семей с детьми-инвалидами, поскольку предполагает автономность личности и возможность принимать собственные решения. Для ребенка-инвалида этот аспект включает в себя не только физическую независимость, но и социальные навыки, позволяющие взаимодействовать с окружающим миром. Родители, воспитывающие детей-инвалидов, осознают важность самостоятельного проживания для своих детей в будущем. Так, на вопрос «Задумывались ли Вы о том, как будет организована и возможно ли самостоятельное проживание для Вашего ребенка в дальнейшем?» более 60 % родителей ответили положительно (Рисунок 5).

Необходимо отметить, что полученные нами данные соотносятся с данными российских исследователей, занимающихся изучением данной темы. Одним из ключевых аспектов современной науки является изучение возможностей социальной интеграции детей и молодежи с инвалидностью посредством различных форм сопровождаемого проживания. Исследования показывают, что включение данной категории населения в общество способствует улучшению качества их жизни и расширению социальных связей. В частности, это направление получило значительное внимание в работах российских авторов, таких как А. Б. Альдашева и Т. В. Сиротина. Их исследования подчеркивают важность формирования индивидуальной траектории развития каждого ребенка с особенностями психофизического развития, что позволяет адаптироваться к социальным условиям и формировать необходимые жизненные компетенции (Альдашева, Сиротина, 2017).

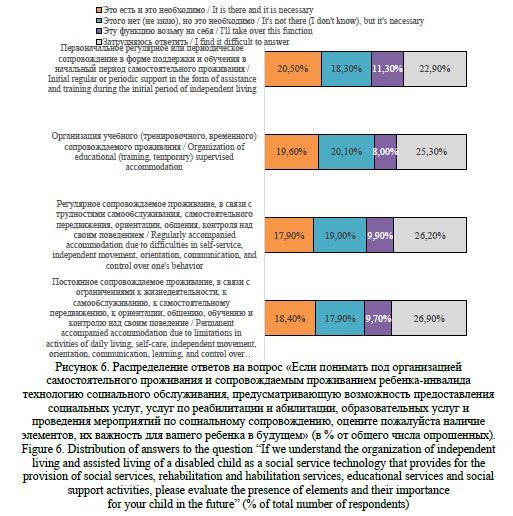

По данным Е. Ю. Клочко (Клочко, 2016) у семей, воспитывающих детей-инвалидов, имеется социальный запрос на развитие и внедрение сопровождаемого проживания, а также его элементов, к которым мы можем отнести:

- первоначальное регулярное или периодическое сопровождение в форме поддержки и обучения в начальный период самостоятельного проживания;

- организация учебного (тренировочного, временного) сопровождаемого проживания;

- регулярное сопровождаемое проживание, в связи с трудностями самообслуживания, самостоятельного передвижения, ориентации, общения, контроля над своим поведением;

- постоянное сопровождаемое проживание, в связи с ограничениями к жизнедеятельности, к самообслуживанию, к самостоятельному передвижению, к ориентации, общению, обучению и контролю над своим поведением.

Результаты нашего исследования подтверждают запрос семей, воспитывающих детей с инвалидностью, на данные элементы сопровождаемого проживания, однако, часть родителей не могут в полной мере оценить важность данной модели и не желают доверить эту работу кому бы то ни было, кроме себя (Рисунок 6).

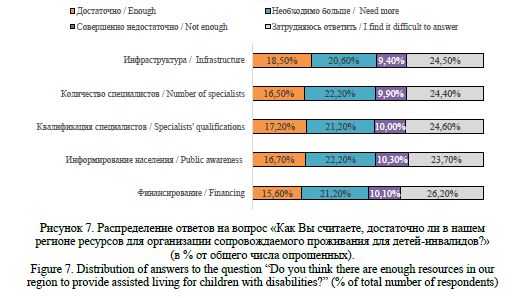

Модель сопровождаемого проживания предполагает использование ряда ресурсов для получения оптимальных результатов: и наличие инфраструктуры, и квалификацию, и наличие специалистов, которые могут ее поддерживать, и финансирование, и информационную составляющую. Наше исследование, показало, что все ресурсы, необходимые для использования модели сопровождаемого проживания, в Белгородской области – на низком уровне (Рисунок 7). Процент большого числа респондентов, которые затруднились ответить на данный вопрос, на наш взгляд, является показателем недостаточной работы социальной сферы по реализации данной модели адаптации в регионе.

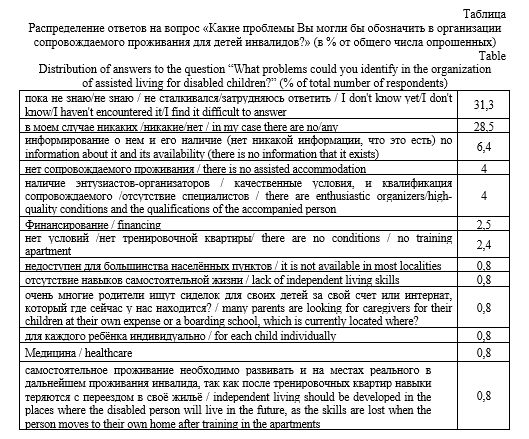

Указанные выше данные коррелируются с полученными данными от респондентов по вопросу «Какие проблемы Вы могли бы обозначить в организации сопровождаемого проживания для детей инвалидов?».

При ответе на данный вопрос большинство респондентов в качестве проблем указали то, что не сталкивались с данной формой социальной адаптации, или не слышали о ней (Таблица).

Заключение (Conclusions). Социальные стратегии детей-инвалидов представляют собой сложный и многофакторный процесс, включающий как индивидуальные, так и социальные аспекты. Важнейшим элементом является создание поддерживающей среды, в которой ребенок может развиваться и реализовывать свой потенциал. Это подразумевает как профессиональную помощь специалистов, так и участие семьи и общественности.

Сопровождаемое проживание является одной из важных социальных стратегий детей-инвалидов, поскольку, являясь основополагающей для семей с детьми-инвалидами, предполагает автономность личности и возможность принимать собственные решения. Для ребенка-инвалида этот аспект включает в себя не только физическую независимость, но и социальные навыки, позволяющие взаимодействовать с окружающим миром. Важность этого подтвердили респонденты нашего исследования. Отсутствие достаточного финансирования и недоступность специализированных кадров могут стать препятствиями на пути эффективной реализации данной стратегии социальной адаптации. Также важность представляет информированность населения о наличии/отсутствии возможностей реализации данной стратегии на региональном уровне.

Перспективы дальнейшего исследования представленной темы видятся прежде всего в следующем: анализ эффективности различных моделей сопровождаемого проживания, а также выявлении факторов, влияющих на успешность социальной адаптации ребенка-инвалида; исследование практики социального партнерства органов здравоохранения, социальной защиты населения, образовательных учреждений и общественных организаций в вопросах организации сопровождаемого проживания детей-инвалидов в аспекте выявления проблем и разработки рекомендаций по улучшению координации действий заинтересованных сторон; изучение общественного мнения относительно проблемы сопровождаемого проживания детей-инвалидов с целью проведения различных информационно-просветительских мероприятий среди населения, повышение осведомленности общественности о потребностях детей и молодежи с особыми нуждами.

Исходя из этого, видится важным: проведение постоянного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов; развитие инфраструктуры служб поддерживающей среды, обеспечивающей интеграцию детей-инвалидов в социум; повышение уровня квалификации работников системы социальной защиты, медицинских учреждений и образовательных организаций, занимающихся вопросами сопровождаемого проживания детей-инвалидов. Реализация предложенных практических рекомендаций позволит существенно повысить качество жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, способствуя успешной реализации их социальных стратегий.

Главной задачей региональных властей является повышение доступности семей, воспитывающих детей-инвалидов, к информированию о социальных стратегиях для детей-инвалидов в Белгородской области, увеличив ресурсы в регионе для осуществления сопровождаемого проживания, а также усилив подготовку специалистов в данном направлении.

Благодарности

Статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания FZWG-2023-0016, тема «Жизненные стратегии молодежи в условиях геополитической трансформации российского пространства», 2023-2025 гг.

Список литературы

Альдашева А. Б., Сиротина Т. В. Сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью в Российской Федерации: возможности социальной интеграции // Социальная интеграция и развитие этнокультру в евразийском пространстве. 2017. № 5-2. С. 14-18.

Деточенко Л. С. Вовлеченность детей-инвалидов в социальные связи и сообщества // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2021. № 4 (64). С. 70-78. DOI: 10.52452/18115942_2021_4_70. EDN: CXZDZM.

Зайцев Д. В., Склярова Т. В. Развитие практик инклюзивной культуры в работе социальных служб: социологический анализ проблем и перспектив // Бюллетень науки и практики. 2019. № 11. С. 343-351. DOI: 10.33619/2414-2948/48/43. EDN: XJQWFQ.

Зубок Ю. А. Риск в социальном развитии молодежи // Социально-гуманитарные знания. 2003. № 1. С. 147-162.

Клочко Е. Ю. Жизнь без барьеров: о перспективах. Психологическая наука и образование. 2016. Т. 21, №1. C.94-107. DOI: 10.17759/pse.2016210108. EDN: VSEQHD.

Ковальчук О. В. Профессиональные жизненные стратегии детей-инвалидов как индикатор благополучия региона // Научный результат. Социология и управление. 2023. Т. 9, № 3. С. 37-48. DOI: 10.18413/2408-9338-2023-9-3-0-4. EDN: GHZWNG.

Ковальчук О. В. Профессиональные жизненные стратегии детей-инвалидов: проблема профессиональной ориентации // Научные результаты социологии-2023. Сборник статей по материалам III Международного научного онлайн-форума. Белгород, 2024. С. 89-95. EDN: GIDDCD.

Резник Ю. М., Смирнов Е. А. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа). М., 2002. 260 с.

Склярова Т. В. Стратегии и практики инклюзии детей-инвалидов: социологический анализ эффективности // Материалы Международной модульной научно-практической конференции «Инклюзия для всех – 2020: Социальная инклюзия в современном социокультурном пространстве». Самара: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, 2020. С. 29-30.

Фуряева Т. В., Маркевич А. Н. Моделирование сопровождаемого проживания молодых людей с РАС как условие создания новой социальной инклюзивной практики // Сибирский вестник специального образования. 2016. № 3 (18). С.43-49.

Чечерина О. Б. Сопровождаемое проживание как эффективная альтернатива психоневрологическим интернатам // Сетевое издание «Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс». 2016. № 1. С.1-13.

Чупров В. И. Молодежь в общественном воспроизводстве // Социологические исследования. 1998. № 3. C. 93-106.

Шаповалова И. С., Заводян И. С. Поколение Z: ценности, диспозиции и социализационные результаты // В книге: Поколение Z: многообразие идентичностей, ориентаций, поведения. Уфа, 2021. С. 25-45.

Шаповалова И. С. Карьерные стратегии провинциальной молодежи // Социальная политика и социология. 2021. Т. 20. № 3 (140). С. 173-182. DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-3-173-182. EDN: DYRHQM.