Студенты как драйвер академического развития преподавателей

Aннотация

Актуальность. В условиях трансформации высшего образования особую значимость приобретает исследование роли студентов как активных участников образовательного процесса, поскольку их инициатива и вовлеченность способны стать катализатором профессионального и личностного роста преподавателей. В статье студенты рассматриваются как активный субъект образовательного процесса и изучается их влияние на академическое развитие преподавателей. Научную проблему определяет противоречие между традиционной моделью «преподаватель-студент» и необходимость трансформации образовательных отношений в партнерство, основанное на взаимном развитии. Недостаточная разработанность теоретических и методологических подходов к оценке влияния студенческой активности на академическое развитие преподавателей обусловливает необходимость комплексного изучения данного феномена. Методы. Анкетный опрос, проведенный в октябре-ноябре 2024 г. среди профессорско-преподавательского состава (n=2120) пятнадцати российских вузов (участников программы «Приоритет 2030» и кандидатов на вхождение в нее). Научные результаты. Рассмотрено стремление преподавателей к академическому развитию и влияние на этот процесс студентов (их ожиданий, запросов и требований). Респондентам предложено, опираясь на опыт педагогической деятельности, указать процент обучающихся, мотивирующих их к профессиональному, личностному и карьерному развитию. По субъективным оценкам преподавателей, их академическому развитию способствуют 47% студентов. Опрошенные из классических вузов, ощущают более сильное влияние обучающихся (53%) на свое стремление к развитию, что может быть связано с преобладанием традиционных методов обучения и сформированной академической культурой в таких учебных заведениях. Преподаватели-женщины и те, кто активно участвует в университетских мероприятиях, направленных на их академическое развитие, более высоко оценивают уровень влияния со стороны студентов (51% и 53%, соответственно), что может свидетельствовать о важности вовлечения обучающихся в образовательный процесс. Респонденты, удовлетворенные работой в университете, отмечают больший процент студентов, мотивирующих их к академическому развитию (60%). Выводы: Исследование показало, что студенты – значимый субъект академического развития преподавателей, при этом в классических вузах их влияние проявляется сильнее благодаря устоявшимся традиционным методам обучения и академической культуре. Более высокое воздействие студентов на преподавателей наблюдается среди женщин-преподавателей и тех, кто активно участвует в университетской жизни, что особенно заметно в условиях позитивного профессионального климата. Статья полезна представителям университетского менеджмента для принятия управленческих решений в отношении управления академическим развитием сотрудников, а также самим преподавателям университетов и всем, кто интересуется вопросами высшего образования. Полученные данные могут применяться для разработки более эффективных стратегий стимулирования академического развития профессорско-преподавательского состава, программ повышения образовательной мотивации обучающихся и оптимизации взаимодействия студентов и преподавателей, для повышения качества образовательного процесса и академического развития сотрудников вузов.

Ключевые слова: университет, высшее образование, профессорско-преподавательский состав, студенты, академическое развитие, профессиональное развитие, личностное развитие, карьерное развитие

Введение (Introduction). Академическая среда всегда отличалась строгой иерархией в отношениях преподавателей и студентов, отчасти схожей с религиозной. Причину этого исследователи находят в исторических традициях, которые современные университеты переняли от монастырских школ (Riché, 1976), (McGrade, 2003). Рассматривая отношения преподавателя и студента в качестве «элементарной ячейки» университета до недавнего времени, ученые концентрировали внимание исключительно на одном векторе – воздействии преподавателя на студента. В современном контексте их взаимодействие трансформируется под влиянием новых подходов к образованию, повышением уровня осознанности и требовательности обучающихся к формированию своих компетенций, конкретизации запросов работодателя к подготовке специалистов, а также исчезновением монополии преподавателя на обладание информацией. В актуальном академическом контексте роль преподавателя, транслирующего единственно верное знание, устаревает и перерождается в роль «проводника». Современный преподаватель формирует у обучающихся образ мышления не «ученика», а «исследователя» (Roupas, 2025). З. Рупас в статье, опубликованной в журнале «Nature», предлагает «отказаться от академической иерархической модели и отношениях между учителем и учеником, заменив их более тонкими и сложными структурами, культивируя равенство, независимое мышление и интеллектуальную честность» (Roupas, 2025). В то же время не взывает сомнений и то, что в университете преподаватель по-прежнему оказывает существенное влияние на студента, передавая ему знания и формируя навыки, прививая основные принципы поведения и обозначая морально-этические рамки, содействуя его профессиональному и личностному развитию. Преподаватели – источник внешней мотивации для студентов, побуждающий их более эффективно выполнять академические обязанности.

При этом обучающийся тоже оказывает заметное влияние на преподавателя. Однако в отечественной и зарубежной социологической литературе изучение этого вопроса представлено лишь отдельными теоретико-эмпирическими исследованиями. В работах

Г. Е. Зборовского и П. А. Амбаровой преподаватели и студенты рассматриваются как парные образовательные общности (Зборовский, Амбарова, 2019), имеющие взаимно обусловленные проблемы и противоречия. Одно из таких противоречий студентов – расхождение между мотивацией на получение качественного высшего образования и способами достижения этой цели. В этом контексте могут изучаться негативные (мошеннические) академические практики, которые оказываются губительны для системы высшего образования и всех участников образовательного процесса. Не зря в ведущих вузах они строго караются, вплоть до отчисления нарушителей.

В последние годы к академическому мошенничеству относятся и практики некорректного использования студентами искусственного интеллекта, что провоцирует у преподавателей снижение трудовой удовлетворённости и интереса к работе, способствуя профессиональному выгоранию. S. Singh и D. Remenyi отмечают, что дополнительные обязанности педагогов по выявлению и устранению академических проступков могут вести к разочарованию образовательным процессом (Singh, Remenyi, 2016). D. Bikowski и M. Broeckelman обращают внимание на эрозию доверия: рост мошенничества подрывает доверие между студентами и преподавателями, снижая мотивацию последних к развитию (Bikowski, Broeckelman, 2007). По оценкам D. A. Juanda и D. Rosiana, преподаватели испытывают эмоциональное истощение из-за постоянной бдительности, необходимой для соблюдения академических стандартов, что приводит к выгоранию (Juanda, Rosiana, 2024). Устранение академической нечестности с помощью проактивных образовательных рамок может повысить вовлеченность преподавателей и честность студентов, потенциально смягчая выгорание (Bikowski, Broeckelman, 2007).

В этом контексте примечательна классификация обучающихся, предложенная П. А. Амбаровой и

Г. Е. Зборовским: (1) хотят и могут учиться; (2) хотят, но не могут учиться; (3) могут, но не хотят учиться; (4) не могут и не хотят учиться (Зборовский, Амбарова, 2019: 106). Полагаем, именно первая группа студентов способна стать источником вдохновения и мотивации для преподавателей и оказать наиболее сильное влияние на преподавателей, формируя у них стимулы к академическому развитию. Такие студенты мотивированы к получению знаний, требовательны и могут быть, в хорошем смысле слова, «неудобны» для вуза; работа с ними не только приносит преподавателю удовлетворение, но и является вызовом для его профессионального и личностного роста.

Продолжая мысль, здесь можно говорить о феномене академического симбиоза, возникающего в процессе продуктивного взаимодействия студентов и преподавателей, в котором обе стороны взаимно влияя друг на друга, способствуют обоюдному развитию. Также это может включать ситуации, когда активность и вопросы студентов обогащают учебный процесс и побуждают преподавателей применять образовательном процессе новые педагогические подходы и методы обучения. Соответственно, студентов предлагается рассматривать как значимого актора образовательной экосистемы, особенно тех, которые проявляют желание и способность к обучению, играют ключевую роль в стимулировании преподавателей к академическому развитию, что способствует улучшению качества образования и развитию академической среды в целом.

Академическое развитие трактуется нами как целенаправленный процесс профессионального, карьерного и личностного развития представителей научно-педагогического сообщества, предполагающий непрерывное совершенствование (наращивание) у них человеческого капитала, необходимого для повышения качества академической деятельности НПР.

Цель статьи: проанализировать влияние студентов на стремление преподавателей к академическому развитию. Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: (1) выявить характер влияния студентов на академическое развитие преподавателей; (2) определить долю студентов, вовлеченных в образовательную деятельность и мотивирующих профессорско-преподавательский состав к профессиональному и личностному развитию; (3) оценить влияние студентов на мотивацию преподавателей к развитию в зависимости от вовлеченности педагога в практики академического развития, его пола и уровня трудовой удовлетворенности.

Методология и методы (Methodology and methods). Изучение влияния студентов на стимулирование преподавателей к академическому развитию имеет значение как для поддержания эффективного функционирования академического сообщества, так и для развития высшего образования. Взаимодействие со студентами, заинтересованными в получении качественного образования и вовлеченными в научно-исследовательскую деятельность, вдохновляет и стимулирует преподавателей к обновлению и углублению знаний, что способствует их профессиональному и личностному росту.

В наших предыдущих исследованиях информанты из числа научно-педагогических работников подчеркивали значимость влияния обучающихся на стремление преподавателя поддерживать актуальный (и даже опережающий) уровень социально-профессиональных компетенций. В качестве одного из существенных преимуществ работы в университете отмечался постоянный «интеллектуальный вызов», как необходимость сохранять компетентность по широкому кругу вопросов. «Обогащение знаниями происходит даже помимо моего желания, и это взаимный процесс, который работает в обе стороны: для студентов всегда стараюсь найти что-то новенькое, интересные программы, книги, техники, методики. Бывает, и они мне рассказывают, чего не знаю» (Ефимова, 2024). Преподавание в вузе выгодно отличается от других сфер занятости, «общение со студентами и молодыми учеными эмоционально подпитывает» (Ефимова, 2024), дает тонус к поддержанию профессиональной и этической планки.

Также студент влияет на преподавателя и образовательный процесс, предоставляя обратную связь об используемых им методах, содействуя корректировке обучения и его адаптации для лучшего усвоения материала. Обратная связь осуществляется как непосредственно (по запросу преподавателя), так и опосредованно (через опросные платформы университета). Активность и вовлеченность обучающихся в учебный процесс может мотивировать преподавателя искать неординарные способы подачи материала. Критически анализируя результаты образовательного процесса, преподаватели могут объективно оценивать эффективность педагогических методов и вносить в них необходимые коррективы. Это продуктивное взаимодействие помогает создавать более эффективные образовательные программы, адаптированные к запросам рынка труда.

Студенты, которые задумываются над изучаемым материалом, и задают глубокие вопросы, могут стимулировать преподавателей совершенствовать знания и предоставлять более детализированный материал, что в целом способствует повышению уровня высшего образования. Запросы и интересы обучающихся (особенно, в отношении элективных курсов) могут влиять на выбор тем для изучения. Учитывая их пожелания при составлении учебной программы, преподаватели могут сделать её более релевантной и интересной, переработав материал для нынешнего семестра или откорректировав план курса в будущем учебном году.

Так, влияние обучающихся на преподавателя охватывает методическую, эмоциональную и содержательную стороны образовательного процесса. Влияние студентов на трудовую мотивацию преподавателей университета имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Недостаточно высокая заинтересованность обучающихся получением качественного образования, может привести к снижению трудовой мотивации преподавателей, спровоцировать их нежелание развиваться и совершенствоваться. Это может произойти по нескольким причинам. Во-первых, когда лишь немногие студенты стремятся к получению знаний, активно участвуя в учебном процессе, преподаватели могут почувствовать, что их усилия по разработке интересного, но при этом сложного занятия не приносят должного результата и не ценятся. Во-вторых, конструктивную обратную связь, которая помогает преподавателю совершенствовать методы обучения и материалы занятий, дают преимущественно заинтересованные студенты, вовлеченные в образовательный процесс. При отсутствии такой обратной связи преподаватели могут перестать стремиться к улучшению навыков, избегая «сверхквалифицированности» (от англ. overqualified) и экономя силы и ресурсы, не применяя их там, где это не требуется. В-третьих, снижение качества приема в отдельные университеты (рассчитывается на основании среднего балла ЕГЭ при поступлении) приводит к более «слабому» контингенту студентов, при работе с которыми преподаватели вынуждены снижать требования и «упрощать» учебные задания. В-четвертых, при работе с незаинтересованными студентами, преподаватели могут испытывать эмоциональное выгорание. Одна из причин которого – устойчивое отсутствие вовлеченности в образовательный процесс и незаинтересованность студентов будущей профессией. В этих условиях преподаватели могут пренебрегать развитием и совершенствованием, что повышает риск увольнения с последующим переходом в другой университет или выходом за пределы академического сектора.

Также отмечено негативное воздействие студентов на удовлетворенность трудом преподавателей и их мотивацию к саморазвитию. Как утверждают L. H. Tran и C. Moskovsky низкая успеваемость обучающихся и пессимистическое отношение к образованию могут значительно снизить мотивацию педагогов, влияя на их эмоциональное благополучие и эффективность преподавания (Tran, Moskovsky, 2022). Идентичной позиции придерживаются Y. Fei, L.-Ch. Tien, полагая, что низкий уровень вовлеченности студентов в образовательный процесс может привести к снижению удовлетворенности работой молодых преподавателей (Fei, Tien, 2024).

Исследования показывают, что поддерживающие отношения между преподавателями и студентами и эффективная обратная связь могут значительно повысить мотивацию преподавателей. A. Afrilia подчеркивает позитивное взаимодействие педагога и обучающегося, которое способствует созданию мотивирующей среды, повышая трудовую удовлетворенность и вовлеченность преподавателей (Afrilia, Waluyo, Apgrianto, Soepriyanti, 2024). Эмоциональный интеллект преподавателей (включая эмпатию и социальные навыки) напрямую коррелирует с мотивацией учащихся, что повышает моральный дух и вовлеченность педагогов (Rahman, Amin, Yusof, Islam, Afrin, 2024).

Таким образом, круг замыкается. Уровень мотивации преподавателей влияет на вовлеченность обучающихся и их академическую успеваемость. N. Katel доказывает, что мотивированные педагоги демонстрируют больший энтузиазм и приверженность, необходимые для создания позитивной среды обучения (Katel, 2024). Согласно исследованиям S. Sarwar, A. N. Tara, M. N. Abid и S. Dukhaykh академическая мотивация преподавателей значительно влияет на снижение прокрастинационного поведения обучающихся (Sarwar, Tara, Abid, Dukhaykh, 2025). Одно из объяснений подобного результата в том, что учащиеся более мотивированы к обучению, когда у них есть значимое взаимодействие с преподавателем и они чувствуют личную ответственность за выполнение задания. В таких условиях студенты склонны совершенствовать навыки и максимально использовать возможности для обучения, что помогает уменьшить их склонность к прокрастинации и раскрыть их потенциал (Sarwar, Tara, Abid, Dukhaykh, 2025).

C. Bovill, P. Felten, A. Cook-Sather подчеркивают растущий интерес университетов к формированию партнерских отношений и сотрудничества между студентами и преподавателями. Это может стимулировать профессорско-преподавательский состав к развитию, повышая качество обучения и преподавательской деятельности в высших учебных заведениях (Bovill, Felten, Cook-Sather, 2014). Как утверждает R. Sebolao вовлечение обучающихся в совместное с преподавателем создание учебных программ расширяет возможности студентов, способствуя развитию у них критического мышления, а преподавателей мотивирует к академическому развитию (Sebolao, 2023). Партнерские отношения между обучающимися и преподавателями могут стимулировать обоюдное развитие, содействуя сотрудничеству и диалогу, позволяя студентам влиять на образовательный процесс, повышая вовлеченность и создавая среду взаимного обучения, которая приносит пользу как студентам, так и преподавателям (Bovill, Felten, 2016).

Готовность студентов к сотрудничеству в рамках образовательного процесса, стимулирует профессорско-преподавательский состав к постоянному совершенствованию, взаимному обучению и совместному производству знаний, совершенствуя педагогическую практику и поощряя преподавателей к саморефлексии, которая способствует их профессиональному и личностному развитию, повышению эффективности преподавания (Huet, Van Der Sluis, Woodfield, 2017). В исследованиях, на протяжении ряда лет, M. Healey, A. Flint, K. Harrington отмечали преимущества исследовательских партнерств между преподавателями и студентами или сотрудничества между ними на индивидуальном и институциональном уровне (Healey, Flint, Harrington, 2014, 2016).

В отчете Академии высшего образования «Вовлеченность через партнерство: студенты как партнеры в обучении и преподавании в высшем образовании» подчеркивается преимущество партнерств между преподавателями и студентами для повышения качества обучения. Партнерства повышают вовлеченность обучающихся, чувство принадлежности к академическому сообществу и успехи в обучении (Dickerson, Jarvis, Stockwell, 2016).

На основании представленного литературного обзора считаем правомерным предполагать, что вовлечённые в образовательный процесс студенты способны стимулировать преподавателей к академическому развитию, которое выражается в поддержании актуальности профессиональных и личностных компетенций, а также в стремлении к их опережающему развитию.

Эмпирический этап исследования проведен с применением метода анкетного опроса (онлайн, на платформе «Анкетолог») в октябре – ноябре 2024 г. в 15 университетах, среди которых 11 – участники программы «Приоритет 2030» (в т.ч. 4 – классических, 6 – технических,

2 – федеральных и 3 медицинских)

и 4 вуза – кандидаты на участие в программе «Приоритет-2030» (в т.ч. 1 – классический, 2 – технических, 1 – медицинский). В выборку включены научно-педагогические работники (НПР) российских университетов (n=2753), в каждом опрошено не менее 20% численности штатных НПР. В выборку вошли сотрудники, занятые научно-исследовательской и/или педагогической деятельностью как в рамках основной деятельности, так и задействованные на часть ставки, в т.ч. руководство вуза (ректоры, представители проректорского корпуса) (n=9), начальники отделов, управлений, институтов и пр. (n=77), заведующие кафедрами и лабораториями (n=97), научные работники (n=227), прочие представители административно-управленческого персонала (n=53), иные должности (n=170). Для достижения цели статьи сформирована подвыборка, состоящая из профессорско-преподавательского состава (n=2120). Данные соответствуют нормальному распределению. Значительные выбросы и аномальные значения отсутствуют.

Исследование имеет несколько ограничений, которые следует учитывать при интерпретации результатов. Первое ограничение связано с характерной для опросных методов субъективностью оценок преподавателей по шкале личной удовлетворенности трудом, ориентации на академическое развитие и уровня вовлеченности студентов в образовательный процесс. Здесь мы допускаем искажение оценки со стороны преподавателей, когда они могут ошибочно причислять обучающихся к категории «вовлеченных» на основании собственных субъективных оценок. Однако в рамках данного исследования это обстоятельство не является значимым ограничением, особенно если преподаватель полагает, что студент своим поведением на учебных занятиях мотивирует его к развитию. Допускаем искажение и со стороны студента: даже если он действительно вовлечен в образовательный процесс в рамках определенной учебной дисциплины при взаимодействии с конкретным преподавателем, не обязательно подобное поведение будет проявляться в отношении прочих дисциплин и других преподавателей. Но здесь для нас значима именно субъективная оценка преподавателем того влияния, которое оказывают студенты на его/ее стремление к академическому развитию. Второе ограничение состоит в том, что не установлены причинно-следственные связи между трудовой удовлетворенностью преподавателей, их ориентацией на академическое развитие и вовлеченностью студентов в образовательный процесс, а лишь отмечена теснота связи переменных (корреляция). Третье ограничение: на рассматриваемые переменные могут оказывать влияние дополнительные неконтролируемые переменные, не учтенные в исследовании, что приводит к вариациям в интерпретации данных.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Представим результаты проведенного эмпирического социологического исследования, посвящённого оценке влияния студентов на стимулирование преподавателей к академическому развитию. Последовательно рассмотрим влияние студентов, которое они оказывают на стремление преподавателей к профессиональному и личностному развитию, в зависимости от уровня вовлечённости последних в практики академического развития, а также пола и уровня трудовой удовлетворённости педагогов.

Оценка влияния студентов на стимулирование преподавателей к академическому развитию. Представителям профессорско-преподавательского состава предложено, опираясь на опыт педагогической деятельности, указать процент студентов, мотивирующих их на совершенствование компетенций. Предполагалось, что речь идет об обучающихся с активной жизненной позицией в образовательной сфере, выраженной в стремлении к глубокому пониманию изучаемого предмета.

Согласно оценкам опрошенных, таких студентов меньше половины (47% в среднем по выборке). Как оговорено ранее, в данной статье при анализе результатов эмпирического исследования мы рассматриваем оценки исключительно представителей профессорско-преподавательского состава. Однако считаем значимым здесь обратить внимание на мнение прочих работников университета, выполняющих преподавательскую деятельность на часть ставки. Так, представители руководства университета (ректоры, проректоры) оценили вовлеченность обучающихся в образовательный процесс, на уровне 79% (ME=76%), линейные руководители (заведующие кафедрами) – 53% (ME=50%), начальники отделов, управлений, институтов – 52% (ME=52%), прочие административно-управленческие работники – 58% (МЕ=60%), научные сотрудники – 35% (ME=30%).

Расхождения относительно вовлеченности студентов в образовательный процесс, по мнению преподавателей, заведующих кафедрами, представителей топ-менеджмента университета и иных сотрудников, могут быть вызваны различными причинами, в т.ч. неодинаковыми основаниями для определения образовательной вовлеченности студентов. Преподаватели, находясь на «переднем крае» образовательного процесса, могут быть более критичны в оценках, т.к. их непосредственное взаимодействие со студентами на учебных занятиях позволяет заметить, как активность в образовательной деятельности, так и пассивность. Заведующие кафедрами, выполняя управленческие обязанности, имеют более широкий взгляд на академическую деятельность. Они могут выше оценивать вовлеченность и активность обучающихся в более позитивном свете, учитывая их вклад в академическую жизнь кафедры, их участие в научных конференциях и во внеучебной деятельности. Ректор и проректоры, находясь на высшем уровне университетского управления и имея стратегическую фокусировку, могут характеризовать более высокую вовлеченность студентов в образовательный процесс, потому что наблюдают преимущественно активных и вовлеченных студентов, которые стремятся к саморазвитию и вносят значительный вклад в развитие вуза. Это может приводить к завышению субъективной оценки представителей более высоких уровней университетского управления процента вовлеченных студентов. Кроме того, в оценках топ-менеджмента университета не исключен эффект «социальной желательности», который может влиять на восприятие и интерпретацию данных о вовлечённости студентов. Это может привести к искажению реальной картины и завышению процента обучающихся, мотивирующих преподавателей к развитию.

Более высокий процент студентов, вовлеченных в образовательный процесс, отмечают внутренние совместители (М=53, МЕ=51%). Штатный профессорско-преподавательский состав, не практикующий внутреннее совместительство, оценивает, как более низкую долю обучающихся, мотивирующих их к развитию (М=47%, МЕ=47%). Ещё более критично к оценке процента вовлеченных студентов подходят внешние совместители (М=42%, МЕ=36%). Предположим, что внутренние совместители имеют более тесный контакт со студентами различных специальностей и направлений подготовки. Они могут лучше понимать потребности и мотивацию обучающихся, что приводит к более высокой субъективной оценке процента вовлеченных обучающихся.

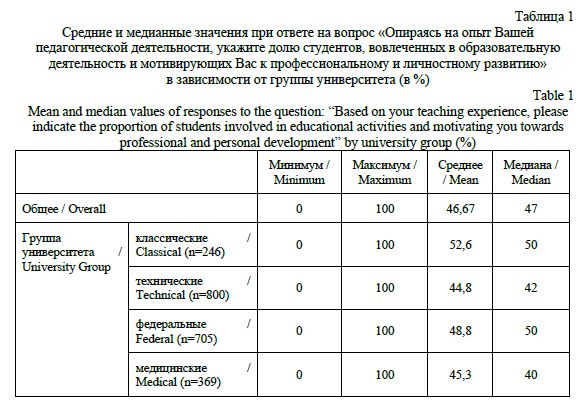

Наибольшая представленность студентов, вовлеченных в образовательный процесс, отмечается в классических (М=53%, МЕ=50%) и в федеральных университетах (М=49%, МЕ=50%), а в медицинских и технических вузах – по 45% (ME=40% и 42%, соответственно) (см. Таблица 1).

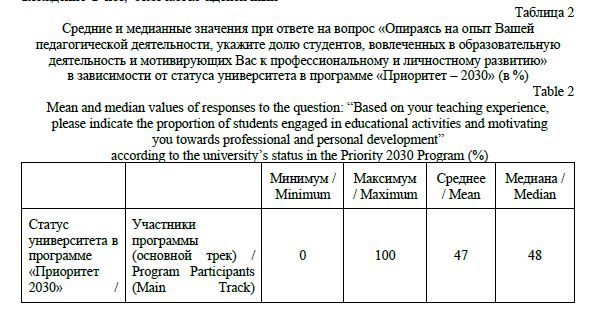

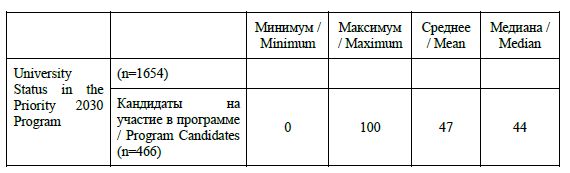

В университетах, участвующих в программе «Приоритет-2030» (основной трек) и являющихся кандидатами на вхождение в нее, отмечается идентичный процент вовлеченных студентов (по субъективным оценкам преподавателей) – 47% (см. Таблица 2).

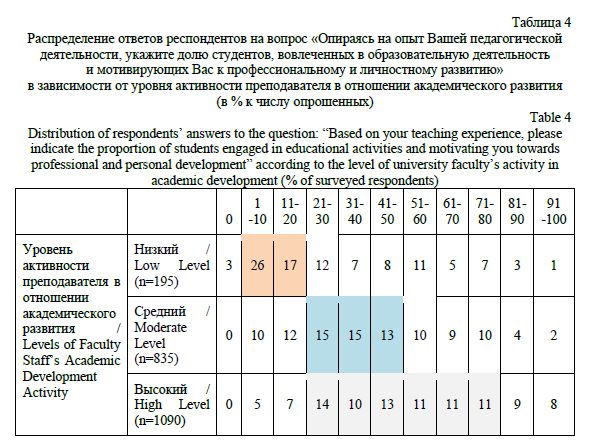

Влияние студентов на стимулирование преподавателей к развитию в зависимости от вовлеченности последних в практики академического развития. Рассмотрим распределение ответов преподавателей в зависимости от активности их участия в университетских мероприятиях, направленных на их академическое развитие5.На основании ответа на вопрос: «Пожалуйста, отметьте вариант, наиболее точно характеризующий активность Вашего участия в университетских мероприятиях, направленных на профессиональное, личностное и карьерное развитие научно-педагогических работников (на протяжении прошедших 12 месяцев)» мы разделили респондентов на три группы: 11% имеют низкий уровень активности (0-1 балл); 39% – средний (2-3 балла); 50% – высокий уровень активности (4-5 баллов).

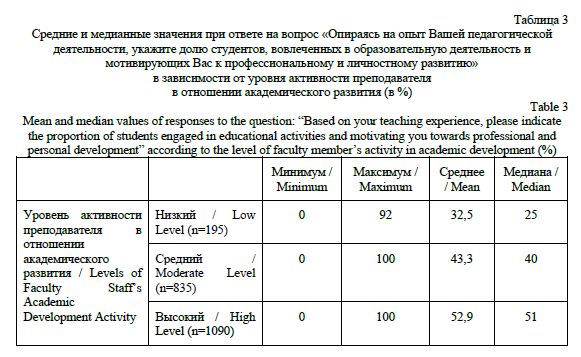

Преподаватели, имеющие высокий уровень активности в отношении своего академического развития, в среднем отмечают более высокое количество

обучающихся, вовлеченных в образовательный процесс и мотивирующие их к совершенствованию компетенций (53%). Респонденты со средней вовлеченностью в университетские мероприятия, направленные на их профессиональное, личностное и карьерное развитие, на своих учебных занятиях встречают 43% студентов, стимулирующих их к развитию. И лишь треть обучающихся (33%) стимулируют к развитию преподавателей с низкой вовлеченностью в практики академического развития (см. Таблица 3).

Для оценки силы связи переменных использована корреляция Спирмана, которая показывает слабую связь активности участия преподавателей в университетских мероприятиях, направленных на академическое развитие, и отмеченного процента студентов, стимулирующих преподавателя к развитию (0,284**).

Смещение среднего значения относительно субъективной оценки преподавателями влияния студентов, вовлеченных в образовательный процесс, отражено в Таблице 4.

Так, респонденты, имеющие низкий уровень вовлеченности в практики академического развития в среднем, более критично оценивают учебную вовлеченность студентов, с которыми они взаимодействуют в университете во время учебного и внеучебного процесса. Предположим, что здесь есть следующая взаимосвязь: вовлеченные студенты, заинтересованные собственным профессиональным и личностным развитием, с большей вероятностью будут стремиться к взаимодействию именно с теми преподавателями, которые также ориентированы на развитие, применяют прогрессивные образовательные методики, участвуют в научных исследованиях, проявляют активность в иных направлениях профессиональной деятельности и обладают более высокой «ресурсностью»6.Во взаимодействии с такими преподавателями обучающиеся могут получить (или предполагать, что способны получить) – более разнообразный образовательный и практический опыт. Здесь может быть актуализирован определенный риск, связанный с тем, что преподаватель, стремящийся к собственному развитию, не всегда готов уделять студенту много времени (помимо нормативно установленного), но способен вдохновлять его собственным примером, привлекая к научно-исследовательским проектам или иной практической профессиональной деятельности, в целом повышая их заинтересованность будущей профессией. Такие преподаватели активно внедряют новые методики и подходы в обучение, что делает его более интересным и эффективным; создают атмосферу, в которой студенты вовлечены в образовательный процесс.

При реализации в университете индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) студенту предоставляется возможность выбора ряда учебных дисциплин и конкретных преподавателей, к которым они могут быть зачислены на курс. Следовательно, менее вероятно, что «слабые» и незаинтересованные студенты попадут в учебные группы к «сильным» и вовлеченным преподавателям, так как будут не без оснований опасаться, что обучаться у них сложнее. Отдельные преподаватели могут целенаправленно придерживаться политики «элитарности», подчеркивая, что обучаться у них трудно, но при этом интересно и перспективно с точки зрения получения социально-профессиональных компетенций. Обучающихся, не настроенные на глубокую вовлеченность в образовательный процесс, подобное позиционирование может не без оснований настораживать. Информация о преподавательском составе, их требовательности (что не всегда связано со стремлением к развитию и может объясняться иными причинами) и особенностях проведения занятий распространяется в студенческой среде как неформально, так и формально – через институциональные практики университета. Примером такой коммуникации служит сайт «Отзывус»7,созданный инициативными студентами Тюменского государственного университета из команды MOAD.dev. Он направлен на содействие обучающимся в «осознанном выборе элективных дисциплин, опираясь на реальные отзывы других студентов, а преподавателям и управлению индивидуальных образовательных траекторий – делать выводы для дальнейшего развития элективного пространства»8.

Рассмотренные выше эмпирические результаты подтверждают, что в аудитории преподавателя, ориентированного на академическое развитие и непрерывное совершенствование компетенций, с большей вероятностью окажутся такие же вовлеченные и активные обучающиеся.

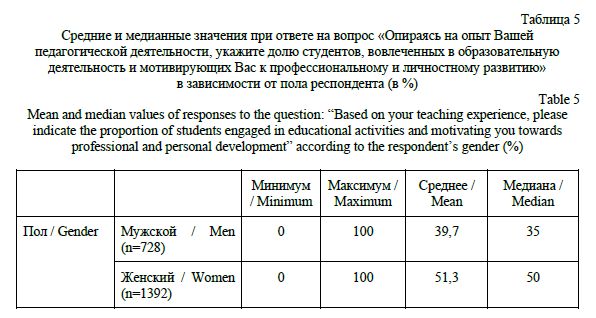

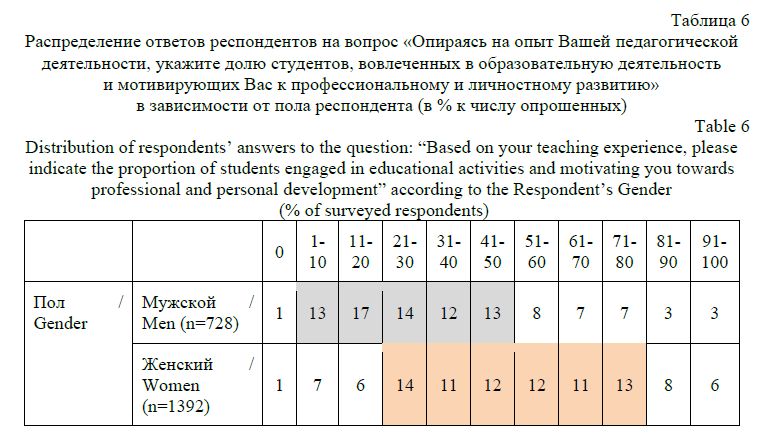

Влияние студентов на

стимулирование преподавателей к академическому развитию в зависимости

от пола последних. Заметное различие в оценках отмечено в зависимости от пола респондента. Так, преподаватели-мужчины на своих занятиях встречают в среднем 40% обучающихся, вовлеченных в образовательный процесс и стимулирующих их к развитию; а женщины данное влияние оценивают выше – 51% (см. Таблицу 5).

Различия в преобладающих оценках респондентов наглядно представлены в Таблице 6. Об обозначенных различиях свидетельствует и медианный показатель – 35% студентов среди оценок преподавателей-мужчин и 50%

среди преподавателей-женщин. О наличии статистически значимой связи между переменными свидетельствует слабая корреляция между количеством обучающихся, имеющих активную жизненную позицию и стимулирующих преподавателя к развитию, и полом преподавателя (0,220** по Спирману). Одной из причин выявленных различий может быть расхождение в субъективной оценке студентов преподавателями. В частности, мужчины и женщины могут по-разному интерпретировать поведение студентов на учебных занятиях. Предположим, что преподаватели-женщины более склонны замечать вовлеченность обучающихся в образовательный процесс, тогда как мужчины могут акцентировать внимание на других аспектах, что отражается и на стиле преподавания.

К аналогичным выводам приходят и другие исследователи (Malik, Nadeem, Tariq, 2022). Преподаватели мужского и женского пола могут иметь различные ожидания от студентов, основанные на опыте собственного образовательного и профессионального пути. Между полом респондента и его заинтересованностью в профессиональном и/или личностном совершенствовании – не обнаружено статистически значимой связи.

Влияние студентов на стимулирование преподавателей к академическому развитию в зависимости от уровня трудовой удовлетворенности последних. Респондентам предложено оценить уровень удовлетворенности работой по шестибальной шкале Лайкерта (где 0 – наиболее низкий уровень, а 5 – наиболее высокий). Преподаватели, имеющие низкий уровень удовлетворенности работой (от 0 до

1 балла), отмечали, что среди студентов, с которыми они работают, лишь 19% стимулируют их к развитию (ME=17%). Респонденты, чей уровень трудовой удовлетворенности квалифицируется как средний (от 2 до 3 баллов), указывали на более высокий процент студентов, заинтересованных в обучении и мотивирующих преподавателя к развитию – 41% (ME=40%). Для респондентов с высоким уровнем удовлетворенности (от 4 до 5 баллов) характерна еще более субъективная оценка процента обучающихся, вовлеченных в образовательный процесс, в среднем 60% (ME=61%). Предположим, что преподаватели, менее удовлетворенные работой, склонны критически относиться к студентам и не рассматривать их как значимый стимул к развитию. Это может быть связано с их негативным восприятием профессиональной среды и низким ожиданием от студентов. На данном этапе исследовательского поиска сложно сказать, что является причиной, а что следствием. Преподаватели, имеющие высокую удовлетворенность трудом, способны лучше распознавать активность студентов в образовательной деятельности. В пользу более высокой численности таких обучающихся у преподавателей с высоким уровнем удовлетворенности работой и при этом ориентированных на академическое развитие также говорит сформированный в глазах студентов образ конкретного преподавателя, когда «подобное притягивается к подобному».

Для оценки силы связи между переменными использована корреляция Спирмана, показывающая умеренную связь уровня трудовой удовлетворенности с процентом обучающихся, вовлеченных

в образовательный процесс (0,408**8)

и активностью участия преподавателей в университетских мероприятиях, направленных на академическое развитие (0,471**) (см. Табл. 7). При этом необходимо подчеркнуть, что установление умеренной связи между двумя переменными не обязательно подразумевает причинно-следственную зависимость между ними (Khamis, 2008: 161).

Высокий уровень трудовой удовлетворенности преподавателя может способствовать более открытому и позитивному подходу к обучению, что, в свою очередь, привлекает вовлеченных студентов. Кроме того, преподаватели, удовлетворенные работой, склонны видеть потенциал и стремление к развитию у студентов, что связано с их позитивным восприятием своей профессиональной роли. Соответственно, уровень трудовой удовлетворенности преподавателей связан с количеством активных обучающихся, находящихся в их учебных группах. Это подчеркивает важность создания в университете необходимых условий, способствующих повышению удовлетворенности и мотивации преподавателей, что может положительно отразиться на их вовлеченности в образование и будущем профессиональном успехе студентов.

Корреляционный анализ с прочими переменными показал отсутствие статистически значимых связей с переменными «возраст», «трудовой стаж в данном университете», «общий трудовой стаж», «общий научно-педагогический стаж».

Обобщая результаты проведенного социологического исследования, можно утверждать о наличии прямой и умеренной связи на высоком уровне значимости между влиянием, которое оказывают студенты на стимулирование преподавателей к академическому развитию, и условиями, созданными в университете для академического развития преподавателей; их заинтересованностью в профессиональном и личностном развитии.

Заключение (Conclusions). Академическое развитие профессорско-преподавательского состава играет ключевую роль в повышении качества образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности, способствуя росту престижа конкретного университета, его конкурентоспособности и академического сектора в целом. Активная позиция студентов в отношении учебного процесса и заинтересованность в достижении качественного образовательного результата оказывает положительное влияние на трудовую мотивацию и вовлеченность преподавателя. Проявляя субъектность, обучающиеся стимулируют преподавателей к самосовершенствованию и профессиональному росту.

Формирование устойчивой вовлеченности студентов в образовательный процесс и их позитивное влияние на стремление преподавателей поддерживать актуальный уровень своих компетенций и стремиться к их совершенствованию, представляется нам обоюдным процессом, который реализуется в экосистеме университета. Студенты и преподаватели оказывают воздействие друг на друга, при этом испытывая на себе воздействие сложного комплекса прочих элементов. Среди них можно назвать представителей университетского менеджмента, обеспечивающих поддержку различных аспектов университетской жизни, а также координирующих процесс академического развития преподавателей; материально-техническую инфраструктуру (библиотеки, информационные центры, лаборатории и пр.); академическую мобильность преподавателей и обучающихся (в т.ч. международные обмены и программы стажировок); партнерские связи (с отечественными и зарубежными университетами, НИИ, промышленными партнерами и пр.). Взаимодействуя между собой, обозначенные элементы создают сложную и динамичную экосистему, способствующую как академическому развитию преподавателей, так

и вовлеченности обучающихся

в образовательный и научно-исследовательский процесс. Любой дисбаланс во взаимодействии может превратить его из конструктивного в деструктивный, сделав невозможным достижение непрерывного и эффективного академического развития научно-педагогических работников.

Полагаем, взаимодействие с мотивированными студентами эффективно стимулирует преподавателей к самосовершенствованию, профессиональному и личностному росту, поскольку они стремятся поддерживать высокие образовательные стандарты и личный авторитет. Студенты оказывают влияние на академическое развитие преподавателей через двухсторонний обмен знаниями и опытом. В свою очередь, преподаватели передают студентам фундаментальные теоретические знания и практический опыт, что помогает формировать у них осознанное отношение к будущей профессии.

Вовлеченность обучающихся в образовательный и научно-исследовательский процесс, способствует созданию поддерживающей и стимулирующей образовательной среды в университете. Энтузиазм и стремление обучающихся к знаниям вдохновляют преподавателей к участию в дополнительных образовательных и научных инициативах, что ведет к повышению общего уровня академической активности и престижа университета.

В результате проведенного исследования выявлено, что преподаватели, проявляющие высокую вовлеченность в практики академического развития, отмечают более высокий процент вовлеченных студентов. Влияние преподавателей на студентов не вызывает сомнений и многократно подтверждено в научной литературе. Изучение влияния обучающихся на академическое развитие преподавателей, подтвержденное результатами нашего исследования, способствует не только улучшению качества образования, но и общему развитию научного сообщества, укреплению связи между образованием и наукой.

Практическая значимость исследования. На основе анализа влияния студентов на академическое развитие преподавателей представители университетского менеджмента могут сформулировать конкретные рекомендации, направленные на максимизацию позитивного влияния обучающихся на академическое развитие преподавательского состава, что может способствовать оптимизации управления развитием человеческого капитала в университетах. Также они могут сформировать более эффективные корпоративные программы повышения квалификации и предпринять меры, направленные на оптимизацию образовательного процесса, которые будут учитывать важность взаимодействия с учащимися для академического развития преподавателей.

Понимание механизмов, через которые взаимодействие со студентами способствует развитию преподавателей, может способствовать разработке более эффективных образовательных стратегий и политик, включая изменение подходов к организации практических занятий, семинаров и других форм взаимодействия. Обратная связь от студентов может использоваться для корректировки и улучшения качества преподавания. Исследование влияния взаимодействия с мотивированными и заинтересованными студентами включаться в стратегии стимулирования профессионального, личностного и карьерного роста преподавателей. Понимание факторов, усиливающих (или ослабляющих) влияние студентов на академическое развитие преподавателей может быть использовано при формировании более благоприятной образовательной среды и повышению трудовой удовлетворённости преподавателей.

Перспективные направления исследования. Необходимы дальнейшие исследования в заявленной предметной области для разработки эффективных методов стимулирования академического развития преподавателей и студентов, а также для создания нормативных документов, координирующих и поддерживающих научные исследования в вузах. Выводы подчеркивают важность взаимодействия студентов и преподавателей для стимулирования академического развития последних и предлагают направления для дальнейших исследований и улучшений в образовательной системе.

Исследование влияния студентов на стимулирование преподавателя к академическому развитию должно быть направлено на выявление и обоснование причинно-следственной связи между рассмотренными в статье переменными. В связи с этим перспективным направлением изучения влияния студентов на стимулирование преподавателей к академическому развитию нам представляется анкетирование обучающихся различных вузов и курсов обучения. Однако применение этого метода имеет ограничения, связанные с тем, что студент не всегда способен объективно оценить свое влияние на мотивацию преподавателя к развитию, если только этот вопрос открыто не обсуждался. Следовательно, применение анкетного опроса студентов может использоваться только как вспомогательный метод, вместе с фокус-группами и полу-структурированными интервью студентов и преподавателей.

Благодарности

Амбаровой П.А., профессору Уральского федерального университета, за критические замечания и конструктивные рекомендации, позволившие улучшить текст публикации; анонимным рецензентам; научно-педагогическим работникам российских университетов, принявшим участие в анкетном опросе.

Список литературы

Ефимова Г. З. Преимущества и недостатки работы в университете: по оценкам научно-педагогических работников // Вестник университета. 2024. №10. С. 180-195. DOI: 10.26425/1816-4277-2024-10-180-195. EDN: AAUYVD.

Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Мечта о хорошем образовании: противоречия развития образовательных общностей в российских университетах // Мир России. 2019. Т. 28, № 2. С. 98-124. DOI: 10.17323/1811-038X-2019-28-2-98-124. EDN: TSIHQC.

Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Мобилизация ресурсности научно-педагогического сообщества в российских вузах: от проблемы к концепции // Социологический журнал. 2023. Т. 29, № 1.

С. 78-96. DOI: 10.19181/socjour.2023.29.1.4. EDN: JKZUTK.

Afrilia A., Waluyo U., Apgrianto K., Soepriyanti H. The Impact Of Teacher-Students Relationship On English Students’ Motivation (A Survey On The First Year English Department Students). Pendas Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. 2024. Vol. 09, № 2. Pp. 2297-2318. DOI: 10.23969/jp.v9i2.13651. EDN: SISZDJ.

Bikowski D., Broeckelman M. ‘An Educational Framework for Nurturing a Culture of Academic Honesty’ // Riding the Wave to Excellence in Engineering Education. 114th Annual Conference of the American Society for Engineering Education, 2007. June 24-27, Honolulu, Hawaii. URL: http://soa.asee.org/paper/conference/paper-view.cfm?id=5376 (дата обращения: 06.06.2025).

Bovill C., Felten P. Cultivating student-staff partnerships through research and practice // International Journal for Academic Development. 2016. № 21(1). Рр. 1-3. DOI: 10.1080/1360144X.2016.1124965.

Bovill C., Felten P., Cook-Sather A. Engaging Students as Partners in Learning and Teaching (2): Practical guidance for academic staff and academic developers // In International Consortium on Educational Development Conference, Stockholm, Sweden, 2014. 16-18 June. Pp. 1-6. URL: http://iced2014.se/proceedings/1146_BovillFeltenCook-Sather%20.pdf (дата обращения: 20.02.2025).

Dickerson C., Jarvis J., Stockwell L. Staff-student collaboration: student learning from working together to enhance educational practice in higher education // Teaching In Higher Education. 2016. Vol. 21, № 3. Рр. 1-17. DOI: 10.1080/13562517.2015.1136279.

Fei Y., Tien L.-Ch. The influence of work values and work engagement on improving the work performance of young teachers in universities // Journal of Law and Sustainable Development. 2024. Vol. 12, № 2. e2585. DOI: 10.55908/sdgs.v12i2.2585. EDN: OYYKWW.

Gill A., Herbert G., Mathur N., Nagpal V. Gender Differences and Factors that Improve Student Educational Satisfaction // A Study among Indian Commerce Students. 2011. Vol. 2, №5. Pp.27-37.

Healey M., Flint A., Harrington K. Students as Partners: Reflections on a Conceptual Model // Teaching and Learning Inquiry. 2016. Vol. 4,

№ 2. Рр. 8-20. DOI: 10.20343/teachlearninqu.4.2.3.

Healey M., Flint A., Harrington K. Engagement through partnership: Students as partners in learning and teaching in higher education. York: HE Academy, 2014.

Huet I., Van Der sluis H., Woodfield S. The benefits from staff-student partnerships in pedagogical and institutional research: an evaluation research study // Connecting Higher Education: International perspectives on research-based education; 27 - 28 Jun 2017. London, 2017.

Juanda D.A., Rosiana D. Kajian Mengenai Academic Burnout pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran // Bandung Conference Series: Psychology Science. 2024. Vol. 4, №2. Pp. 1046-1053. DOI: 10.29313/bcsps.v4i2.12959. EDN: PNCEUA.

Katel N. The Influence of Motivation on Teaching Performance and Student Outcomes // Solukhumbu Multiple Campus Research Journal. 2024. Vol. 6, № 1. Рр. 67-74. DOI: 10.3126/smcrj.v6i1.74526. EDN: XFCRFN.

Khamis H. Measures of Association: How to Choose? // Journal of Diagnostic Medical Sonography. 2008. Vol. 24, Iss. 3. Рр. 155-162. DOI: 10.1177/8756479308317006.

Malik A.S., Nadeem M., Tariq M. The Gender Difference In Students-Teachers Interaction At University Level: A Quantitative Analysis // Pakistan Journal of Gender Studies. 2022. № 22 (1). Рр. 29-50. DOI: 10.46568/pjgs.v22i1.573. EDN: OEBSTO.

McGrade A. (ed.). The Cambridge Companion to Medieval Philosophy (Cambridge Companions to Philosophy) (Cambridge Univ. Press). 2003.

Rahman Md. H., Bin Amin M., Yusof M. F., Islam Md. A., Afrin S. Influence of teachers’ emotional intelligence on students’ motivation for academic learning: an empirical study on university students of Bangladesh // Cogent Education. 2024. Vol. 11, № 1. DOI: 10.1080/2331186x.2024.2327752. EDN: FHHSTG.

Riché P. Education and Culture in the Barbarian West, Sixth through Eighth Centuries (Columbia: University of South Carolina Press). 1976. 557 р.

Roupas Z. Radical reform is needed to combat power abuses in academia. Nat Hum Behav. 2025. URL: https://www.nature.com/articles/s41562-025-02127-3 (дата обращения 21.03.2025).

Sebolao R. Enhancing Academic Development: A reflexive exploration of Staff and Students’ Experiences on curriculum co-creation // Research in Educational Policy and Management. 2023. Vol. 5, № 3. 165-179. DOI: 10.46303/repam.2023.29. EDN: ZACYKW.

Sarwar S., Tara A.N., Abid M.N., Dukhaykh S. Teachers’ Academic Motivation and Student Procrastination Behaviour: Mediating Effects of Emotion Regulation and Study Habits» // BMC Psychology. 2025. Vol. 13, № 1.

Singh S., Remenyi D. Plagiarism and ghostwriting: The rise in academic misconduct // South African Journal of Science. (Academy of Science of South Africa). 2016. Vol. 112. Рp. 7-7.

Tran L. H., Moskovsky C. Students as the Source of Demotivation for Teachers: A Case Study of Vietnamese University EFL Teachers // Social Psychology of Education. 2022. Vol. 25, Iss.6. Рр. 1527-1544. DOI: 10.1007/s11218-022-09732-4. EDN: KYQRMQ.