Человеческий капитал студенческой молодежи как предмет маркетинга персонала

Aннотация

Актуальность заявленной проблематики исследования определяется особой ролью студенческой молодежи как основного двигателя в наращивании и обновлении человеческого капитала страны, формирующего тем самым фундамент ее долгосрочной стабильности и модернизационного потенциала. Завышенные ожидания (в первую очередь зарплатные) при выходе на рынок труда ведут к неудачам в поисках работы, которые, в свою очередь, в определенной мере снижают человеческий капитал студентов появляющимися сомнениями в своих возможностях, квалификации и даже правильности выбора профессии. Правильно выстроенный маркетинг персонала помогает скорректировать ожидания студентов, предоставив им четкое понимание карьерных перспектив, тем самым сохранив и приумножив их человеческий капитал. Научная проблема заключается в противоречии между необходимостью развития и реализации человеческого капитала студенческой молодежи на современном рыке труда и дефицитом практики применения механизмов HR-маркетинга, позволяющего целенаправленно привлекать, развивать и удерживать молодежные кадры. Постановка и перспективы решения проблемы связаны с необходимостью эмпирически проанализировать опыт реализации человеческого капитала студенческой молодежи и определить ключевые точки приложения к указанному процессу инструментов маркетинга персонала. Для концептуализации в работе были использованы общие и частные методы научного исследования (анализ, синтез, аналогия, сравнение, конкретизация, метод формально-логического анализа, графический, структурно-функциональный методы), а также комплекс социологических методов исследования (анкетный опрос, полуструктурированное глубинное интервью). Научные результаты. Осмысление специфики процессов реализации человеческого капитала студенческой молодежи позволяет сделать вывод о необходимости его рассмотрения как отдельной категории, что обусловлено наличием ряда особенностей по сравнению с другими возрастными группами. Применение социологических методов позволило дополнить проведенный анализ и обосновать основные инструменты маркетинга персонала, направленные как на привлечение, так и на удержание и повышение вовлеченности молодежи в деятельность работодателя. Выводы. Суммарно человеческий капитал молодежи отличает сочетание высокой обучаемости, цифровых и инновационных компетенций с дефицитом опыта, ресурсов и устойчивых социальных связей. Это делает молодое поколение одновременно главным драйвером трансформаций и наиболее чувствительной группой к структурным дисбалансам рынка труда. HR-маркетинг может выступить связующим звеном («мостом») между потенциальным человеческим капиталом студенческой молодежи и его практической реализацией в экономике. Его грамотное применение ускоряет превращение знаний и навыков в продуктивный труд, укрепляя конкурентоспособность компаний и национальной экономики в целом.

Ключевые слова: студенческая молодежь, человеческий капитал, маркетинг персонала, рынок труда, реализация человеческого капитала

Введение (Introduction). Развитие человеческого капитала в современных условиях выступает мощнейшим фактором экономического процветания государства, повышения эффективности экономики и социально-экономического развития общества. Молодежь составляет наиболее динамичную, гибкую и перспективную часть этого капитала, т.к. именно в этом возрасте формируются профессиональные навыки, ценностные установки и модели поведения, не только определяющие потенциальное предложение рабочей силы, но и траекторию развития общества на десятилетия вперед.

Укрепление молодежного сегмента человеческого капитала становится критически важным для экономической диверсификации, технологического суверенитета и социальной гармонии. В долгосрочной перспективе эффективность национальных экономик во многом будет определяться тем, как рано и насколько качественно они начинают инвестировать в человеческий капитал молодежи, превращая ресурсы знаний, здоровья и мотивации в реальный инновационный и социальный эффект.

В свою очередь, студенческая молодежь выступает ключевым катализатором накопления и обновления человеческого капитала, обеспечивая долгосрочную устойчивость и модернизационный потенциал государства. С одной стороны, возраст

18-24 года совпадает с фазой интенсивного накопления знаний, навыков и социального опыта, а университетская среда формирует «тройной» капитал: профессиональный (hard skills), социальный (нетворкинг, умение работать в командах) и культурный (ценности, креативность). С другой стороны, молодежь значительно более уязвима в финансовом и социальном отношении положении по сравнению с опытными коллегами. Завышенные ожидания (в первую очередь зарплатные) при выходе на рынок труда ведут к неудачам в поисках работы, которые, в свою очередь, в определенной мере снижают человеческий капитал студентов появляющимися сомнениями в своих возможностях, квалификации и даже правильности выбора профессии.

Одним из наиболее эффективных инструментов решения указанной проблемы может выступить маркетинг персонала как система инструментов и технологий, посредством которых организация формирует и продвигает ценностное предложение работодателя, привлекает, развивает и удерживает целевые группы кандидатов. Говоря более конкретно о человеческом капитале студенческой молодежи, маркетинг персонала связывает воедино три ключевые подсистемы: бизнес (потребность в кадрах), университет (площадка накопления знаний) и самих студентов (носителей человеческого капитала). К сожалению, в настоящее время применение инструментов HR-маркетинга в отношении студенчества не нашло широко распространения в отечественной практике, несмотря на то что это обоюдовыгодный механизм трудоустройства: для компании – это ресурс в долгим «жизненный циклом» (вложившись сегодня, работодатель получает лояльного и профессионального растущего сотрудника на годы вперед); для студентов – устранение разрыва «образование – работа», ранний карьерный рост.

Методология и методы (Methodology and Methods). Исследование базируется на комплексной методической основе, главными ориентирами который выступили: теория поколений Нила Хоува и Уильяма Штрауса (Howe, Strauss, 2007), задавшая возрастно-культурный контекст анализа; структурный конструктивизм Пьера Бурдье (Бурдье, 2001), позволивший рассматривать социальные поля и формы капитала; теория человеческого капитала Гэри Беккера (Becker, 1964) и Теодора Шульца (Schultz, 1963), подчеркивающая значение инвестиций в знания и навыки. Дополняет эту триаду общенаучный системный подход, обеспечивающий целостное рассмотрение проблемы реализации человеческого капитала студенческой молодежи и интегрирующий социологические методы оценки.

Современные ученые продолжают исследования динамики накопления и использования человеческого капитала молодежи. В частности, Е. А. Камышина определяет получение базового высшего образования как один из факторов формирования качественного человеческого капитала, а рынок труда относит к «принципиально новым каналам социализации, оказывающим сильное влияние на процессы формирования студенческой молодежи, ее адаптации в радикально меняющемся обществе» (Камышина, 2022: 439). В работах отечественных исследователей достаточно широко представлены качественных характеристики различных компонентов человеческого потенциала молодежи: С. В. Карпова предложила «систему мотивации молодежи к повышению качества жизни как фактору формирования человеческого капитала через внедрение принципов соблюдения здорового образа жизни» (Карпова, 2022); Л. Н. Боронина, А. А. Балясов (Боронина, Балясов, 2020), Л. Г. Титаренко (Титаренко, 2019), Е. Е. Ушенков (2020) рассматривали когнитивную составляющую; А. С. Юсупова (Юсупова, 2025),

А. A. Boat, А. К. Syvertsen, Р. С. Scales (Boat, Syvertsen, Scales, 2021) – социокультурный базис.

Конкретные поведенческие предрасположенности (диспозиции), характеризующие способы реализации молодыми людьми собственных жизненных выборов, проанализированы Ю. А. Зубок (Зубок, 2022), О. В. Сорокиным (Сорокин, 2020; 2022). В свою очередь, М. В. Рыбакова (Рыбакова, 2019), И. С. Шаповалова (Шаповалова, 2024), A. B. Andersson (Andersson, 2021) раскрыли ключевые проблемы развития молодежного человеческого потенциала.

Социологический аспект исследования профессиональных, карьерных и статусных ожиданий студентов представлены в научных трудах А. А. Алексеенок, К. В. Наливайко, Тянь Сяоюй (Алексеенок, Наливайко, Тянь Сяоюй, 2025), В. Ю. Бочарова, В. В. Гаврилюк (Бочаров, Гаврилюк, 2024), О.А. Золотиной, М. А. Серпуховой (Золотина, Серпухова, 2023), А. В. Кисиленко, И. С. Шаповаловой (Кисиленко, Шаповалова, 2023), Г. В. Леонидовой, А. В. Фетюкова (Леонидова, Фетюков, 2024), Е. М. Тарасовой (Тарасова, 2020), С. В. Хашаевой (Хашаева, 2023), которые стали основой для сопоставительного анализа данных нашего эмпирического исследования.

Отдельную группу представляют исследования, раскрывающие специфику адаптации молодежи на рынке труда в рамках концепции формирования человеческого капитала, как, например, в статье А. В. Зинич, О. С. Евдохина, О. В. Кондратьева (Зинич, Евдохина, Кондратьева, 2018), где систематизированы методические основания, позволяющие всесторонне отразить механизмы профессиональной адаптации, а также проведена комплексная диагностика и углубленный анализ проблемных аспектов при вхождении молодых людей на рынок труда.

В настоящее время достаточно редки исследования, рассматривающие человеческий капитал молодежи как предмет маркетинга персонала. В некоторых исследованиях предпринимаются попытки анализа особенностей применения маркетинга при подборе персонала в социальных сетях, в частности, в сети ВКонтакте, которая ориентирована именно на молодежную аудиторию (Мартынова, 2023; Павлова, Сергеева, 2020; Семина, 2020). Кроме того, У. А. Назаровой и Н. А. Грачевой (Назарова, Грачева, 2014) были предложены мероприятия по использованию регионального маркетинга для решения проблемы постобразовательной миграции. Однако, молодежь, в том числе студенческая, не выделяется как отдельная подсистема HR-маркетинга, и соответственно, не актуализируются специфические инструменты воздействия на данную возрастную группу.

Целью работы выступает попытка эмпирически проанализировать опыт реализации человеческого капитала студенческой молодежи и определить ключевые точки приложения к указанному процессу инструментов маркетинга персонала.

Эмпирической базой выступило авторское социологическое исследование «Карьерные потребности и перспективы студенческой молодежи». Объектом исследования выступили в равной пропорции студенты гуманитарных специальностей Северо-Западного Института управления – филиал РАНХиГС г. Санкт-Петербург (N=200) и Белгородского государственного национального исследовательского университета (N=200), распределенные по полу и курсу обучения (ошибка выборки 1,96%, доверительная вероятность 95%). Количественный анализ был дополнен полуструктурированным глубинным интервью со студентами выпускного курса (N=20), направленным на выявление наиболее перспективных маркетинговых инструментов привлечения и удержания молодых людей в компаниях. Частотный анализ полученных в ходе опроса данных осуществлялся в программе IBM SPSS Statistics.

Методика реализуется в рамках количественной парадигмы: данные массового анкетного опроса позволяют комплексно отслеживать, каким образом опыт трудоустройства, ценность текущих практик и карьерные ожидания воздействуют на поведение индивида. В этом аналитическом поле обучение студента в университете трактуется как важный этап становления и развития его человеческого потенциала, интегрированного в общих жизненный путь.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Человеческий капитал – это центральный фактор, связывающий экономический успех, устойчивость социальных систем и личное благополучие. В нашем исследовании под человеческим капиталом понимается совокупность производительных навыков (знаний, компетенций, физических возможностей, мотивации), которыми человек обладает, может использовать для получения дохода на рынке труда, и которые повышают его способность создавать новую экономическую и социальную ценность. Структурно человеческий капитал может быть представлен следующими элементами (Рисунок 1):

В отличии от финансовых активов, человеческий капитал неотделим от самой личности, его нельзя продать или купить. Накопление человеческого капитала происходит на протяжении всей жизни индивида и представляет собой достаточно динамичный процесс развития, совершенствования и адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям, обуславливающий экономическую продуктивность и социальную активность людей.

Рассмотрение молодежного человеческого капитала как отдельной категории обусловлена наличием ряда особенностей по сравнению с другими возрастными группами. Во-первых, молодежь (в особенности студенческая) находится на так называемой «инвестиционной» стадии, когда большинство ресурсов времени и энергии направлено на обучение, получение квалификации, формирование универсальных навыков, тогда как у старших групп преобладает стадия «монетизации» (применение накопленного опыта) или «вывода человеческого капитала» (передача знаний и уход из активной занятости). Сложившийся тренд на непрерывное образование (Lifelong learning) в определенной части размывает указанное различие, но темпы и возможности накопления навыков и компетенций остаются у молодых людей более высокими. Как следствие, во-вторых, как показывают нейрофизиологические исследования, скорость усвоения новой информации, переключаемость внимания и способность к многозадачности максимальны именно в молодом возрасте (Andersson, 2021). Это дает преимущество в освоении быстро меняющихся технологий (AI, big data, VR) и в переобучении. В-третьих, подрастающее поколение социализируется в цифровой среде, где навыки работы с информационными системами и коммуникационными платформами формируются органично, а не через дополнительное обучение. Это переводит конкурентную борьбу на уровень качественного использования данных, а не просто владения базовыми ИКТ-компетенциями. В-четвертых, необходимо отметить ограниченный социальный и финансовый капитал. Сеть профессиональных контактов, накопления и репутация только формируются, поэтому молодые специалисты более зависимы от наставничества, программ поддержки и доступности кредитных ресурсов. Старшие группы обладают расширенными социальным капиталом, который часто компенсирует технологические или когнитивные ограничения. В-пятых, уязвимость на рынке труда – без опыта и с неопределенностью карьерных перспектив молодежь чаще сталкивается с неформальной занятостью, временными контрактами и повышенным уровнем безработицы.

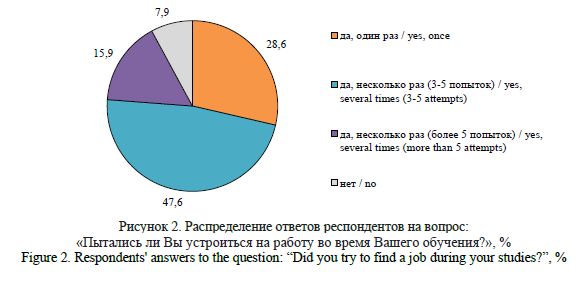

Дизайн нашего исследования был построен в рамках попытки определить, в первую очередь, не уровень сформированности человеческого капитала студенческой молодежи, а специфику его реализации на рынке труда в современных условиях. Результаты массового опроса показали высокую активность молодежи в поисках работы, т.к. чем раньше и системнее студент начинает проявлять инициативу, тем выше его шансы выйти на рынок труда с релевантным опытом и устойчивыми профессиональными контактами. Так, во время своего обучения только 7,9% респондентов не пробовали устроиться на работу, а практически половина (47,6%) предприняли от 3 до 5 попыток (Рисунок 2). Примечательно, что по данным исследования (Демьянченко, 2018: 233) в 2016 году доля студентов, стремящихся к трудоустройству, составляла всего 24,7%.

Полученные данные в целом согласуются с результатами общероссийских исследований, в которых отмечается, что «почти половина (45%) российских студентов колледжей и вузов работают параллельно с учебой, еще 39% пока не устроились, но ищут такую возможность» (Одинцов, 2024). Данные выборочного обследования рабочей силы (IV квартал 2023 г.), проводимого Федеральной службой государственной статистики, свидетельствуют, что 27% студентов очной формы обучения имеют оплачиваемую работу2. В свою очередь, опрос, проведенный онлайн-платформой поиска работы и подбора персонала SuperJob (2023 г.), показал, что 54% студентов 3-5 курсов работают (36% – частичная занятость, 18% – полная занятость).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существенном повышении активности студенческой молодежи на рынке труда и осознании, что трудоустройство во время учебы выступает не только способом обеспечения финансовой независимости, но и стратегическим шагом, который закладывает фундамент профессионального и личностного развития.

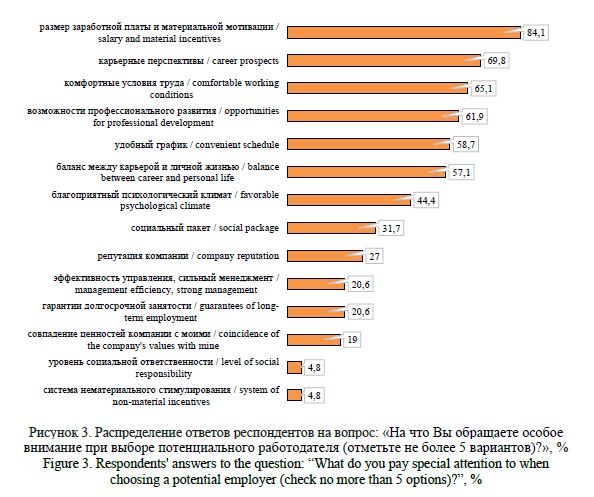

При выборе потенциального работодателя, помимо размера заработной платы и материальной мотивации (84,1% респондентов), студенты обращают особое внимание на карьерные перспективы (69,8%), комфортные условия труда (65,1%), возможности профессионального развития (61,9%) и удобный график (58,7%) – Рисунок 3.

Необходимо отметить, что исследование китайских студентов, дало схожие результаты: «для большинства студенческой молодежи будущая профессия, работа – то первостепенно высокая заработная плата (61%). Вторым по популярности стал ответ о возможности карьерного роста, об этом заявило почти 59% студенческой молодежи» (Алексеенок, Наливайко, Тянь Сяоюй, 2025: 8).

Исследование не выявило существенных расхождений при определении ключевых параметров потенциальных работодателей между студентами различных ВУЗов. В тоже время необходимо отметить, что студенты выпускных курсов большее внимание обращают на баланс между карьерой и личной жизнью (61,5% респондентов выпускников по сравнению с 52,8% молодых людей других курсов обучения), а также на гарантии долгосрочной занятости (34,6% и 8,3% соответственно).

Значение системы нематериального стимулирования как мощного инструмента эффективного управления персоналом компаний отмечается многими отечественными и зарубежными авторами (Бордунос, Завьялова, 2024; Иванова, 2020; Павленко, 2015; Banerjee, Bhattacharyya, Bose, 2023; Cui, Yang, Ren, Lowry, Du, 2025). Однако, наше исследование показало, что, за исключением удобного графика работы (58,7%), система нематериального стимулирования находится в самом конце перечня факторов выбора потенциальных работодателей (4,8%). Причины сложившейся ситуации лежат на пересечении экономических, психологических и социокультурных трендов. Во-первых, экономический базис студенческой молодежи остается нерешенным. По пирамиде Маслоу приоритет отдается физиологическим и базовым социальным нуждам. Многие молодые люди арендуют жилье, самостоятельно оплачивают свое обучение, помогают семьям. Пока «подушка» финансовой безопасности не создана, нематериальное стимулирование воспринимается как приятный бонус, а не действенный механизм мотивации.

Во-вторых, современная молодежь выходит на рынок труда в среднем позже (из-за более длительного обучения), но стремится быстрее перейти к финансовой независимости, и денежное вознаграждение видится наиболее прямым путем. Одновременно с этим, родители, поддерживающие студента во время обучения, ожидают «окупаемости» образования, усиливая денежную установку.

В-третьих, молодежи присущ более короткий горизонт планирования. Они чаще меняют работодателей (job-hopping), а нематериальные стимулы обычно рассчитаны на долгосрочную лояльность. Если молодой человек планирует работать в компании 1-2 года, эти бонусы обесцениваются. Кроме того, присутствует и ограниченное понимание ценности нематериальных стимулов – у студентов мало опыта, чтобы оценить пользу наставничества, расширенной медицинской страховки или пенсионных программ. Они видят немедленную выгоду в деньгах, тогда как долгосрочные эффекты требуют осознанности.

В-четвертых, существенную роль играет изменившаяся культура потребления и социальные сети. Цифровая среда транслирует образ успеха через материальные атрибуты (автомобили, гаджеты, путешествия, lifestyle), что усиливает фиксацию на доходе как ключевом индикаторе статуса.

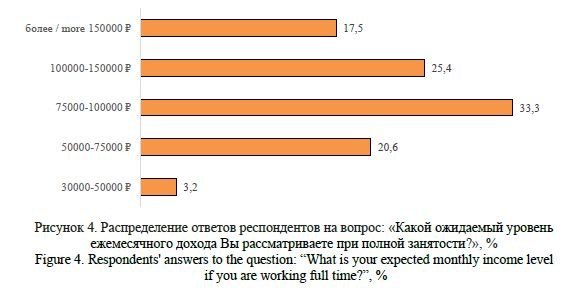

Выявленная специфика подтверждается зарплатными ожиданиями студенческой молодежи (Рисунок 4).

Зарплатные ожидания респондентов в целом соответствуют картине, сложившейся на рынке труда. По оценкам Федеральной службы государственной статистики среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике составила в 2024 году 87951,5 руб.3 К сожалению, в настоящее время статистические данные о доходах студенческой молодежи не аккумулируются и могут быть оценены только на основе исследований различных компаний. Так, карьерная платформа Changellenge4 выявила, что средний ожидаемых доход учащейся молодежи составляет 79,4 тыс. руб., увеличившись таким образом по сравнению с 2024 годом на 16,4%.

Каждый третий опрошенный молодой человек планирует зарабатывать от 75 до 100 тыс. руб., каждый четвертый – от 100 до 150 тыс. руб., а 17,5% рассчитывают на доход более 150 тыс. руб. Необходимо отметить, что белгородские студенты чаще выбирали размер ожидаемого ежемесячного дохода в 50-75 тыс. руб. – 26,3% по сравнению с 16,3% учащихся Северо-западного института управления, а студенческая молодежь

г. Санкт-Петербурга вариант более 150 тыс. руб. (20,9% в сравнении 10,5%), что также вполне соответствует рынку труда.

Схожие данные были получены авторами мониторингового исследования «Образовательный путь студента ТюмГУ в условиях индивидуальных образовательных траекторий»5:30% первокурсников и 33,8% студентов выпускных курсов рассчитывают на доход в размере 50-70 тыс. руб., 17,7% и 15,8% соответственно на заработную плату

в 70-100 тыс. руб. (Бочаров В.Ю., Гаврилюк, 2024: 443).

Однако, очень часто зарплатные ожидания студентов достаточно часто не соответствуют реальным возможностям при трудоустройстве, т.к. достаточно небольшая доля работодателей готова платить молодым специалистам сопоставимую со среднеотраслевой заработную плату. Исследование показало, что, как правило, завышенные зарплатные перспективы были у респондентов, не имеющих опыта работы или стажировок, а имеющие такой опыт уже более трезво оценивают свои возможности и их аппетиты в отношении планируемого дохода более умеренные.

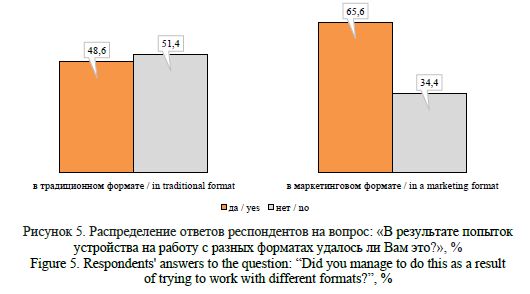

В рамках нашего исследования были определены основные способы поиска и устройства на желаемую должность. Так, в рамках поиска работы 79,7% респондентов использовали традиционный формат трудоустройства, предусматривающий анализ рынка вакансий, подготовку и размещение резюме и сопроводительных писем, отклик на вакансии, очные / онлайн интервью. Маркетинговый формат, включающий отраслевые мероприятия, проекты, профессиональное портфолио, формирование уникального торгового предложения и личного стиля коммуникации, использовали только 10,2% студентов. При этом маркетинговый формат показал большую эффективность (Рисунок 5). Так, попытки поиска работы в традиционном формате были успешными у 48,6% молодых людей, тогда как результативность трудоустройства с использованием маркетинговых инструментов составила 75,6%.

Большинство респондентов (57,1%) рассматривают полную занятость как наиболее подходящий для них формат трудоустройства. В то же время, каждый третий предпочитает гибкую занятость, в том числе различные гибридные варианты работы, сочетающие работу в офисе и онлайн. Таким образом, молодежь выбирает гибкие формы полной занятости благодаря сочетанию технологической доступности (развитие облачных сервисов и коллаборативных инструментов устранило необходимость постоянного физического присутствия в офисе), ценностного запроса на свободу и экономическую привлекательность, а также трансформации самого рынка труда, который все реже предлагает «работу на всю жизнь».

Данный тезис подтверждается и тем, что только 11,1% студентов рассматривают трудоустройство только по специальности, получаемой ими в настоящее время, тогда как 34,9% опрошенных готовы рассматривать непрофильные варианты, а 50,8% устраивают все варианты трудоустройства. «На современном рынке труда достаточно острой является проблема слабой идентификации студента со своей будущей профессией. Следствием этого является распространённая практика непрофильности трудоустройства выпускников вузов России, которая касается всех направлений подготовки и всех регионов страны» (Бочаров, Гаврилюк, 2024: 441).

Таким образом, существенно

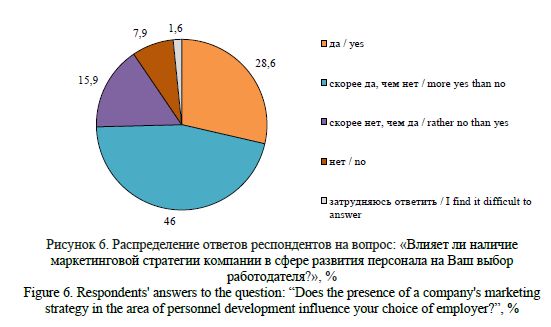

возросшая активность учащейся молодежи на рынке труда и их потребность в реализации гибких или гибридных форматов занятости актуализируют проблематику развития маркетинга персонала на отечественных предприятиях. Для современных студентов при выборе работодателя важны репутация компании (44,4% выбрали вариант «да» и 42,9% вариант «скорее да, чем нет), наличие корпоративных ценностей и социальной ответственности (33,3% и 52,4% соответственно), а также наличие маркетинговой стратегии компании в сфере развития персонала (Рисунок 6).

На фоне роста доли и численности российской молодежи группы NEET6(Шестакова, Скворцова, Кузьмина, 2019) именно человеческий капитал молодежи, в том числе и в особенности студенческой, может стать драйвером развития и повышения эффективности национальной экономики. Государство со своей стороны проводит серьезную работу по обеспечению молодых людей возможностями не только получения востребованной специальности, но и участия в различных активностях, направленных на раскрытие научного, творческого и профессионального потенциалов (например, национальный проект «Молодежь и дети», включающий 9 федеральных проектов, проекты Федерального агентства по делам молодежи и Движения первых). В рамках рассматриваемой темы наибольший интерес представляет реализуемый с 2021 года Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», позволяющий студентам самостоятельно формировать траекторию своего развития и получать поддержку на реализацию собственных инициатив. В 2021-2024 годах участниками конкурса «Твой Ход» стали 1635 тыс. человек, а 800 победителей конкурса получили денежную премию в 1 млн рублей.

В свою очередь, отечественные компании должны суметь привлечь к себе молодых людей и предотвратить «утечку мозгов», причем не только за рубеж, но и в непрофильные сферы деятельности. Такая комплексная задача, требующая одновременного воздействия на экономические, институциональные, социальные и личностные факторы молодого специалиста, может быть решена с использованием инструментов маркетинга персонала.

Маркетинг персонала – это системный комплекс методов и инструментов, основанный на механизмах классического маркетинга, применяемый к управлению человеческими ресурсами с целью 1) привлечения нужных кандидатов на рынке труда; 2) удержания ценных кадров внутри компании; 3) повышения вовлеченности и производительности персонала; 4) формирования и поддержания привлекательного образа работодателя.

Ключевыми особенностями данного вида маркетинга выступают, во-первых, двухсторонняя ориентация – на внешний (соискатели) и внутренний (сотрудники) рынок труда; во-вторых, клиентоцентричность, когда сотрудник (существующий или потенциальный) рассматривается как «клиент» с осознанными потребностями.

В данном контексте предметом маркетинга персонала выступает совокупность экономических, социальных и коммуникативных отношений, процессов и инструментов, направленных на формирование, привлечение, развитие, мотивацию и удержание трудовых ресурсов, а также создание ценностного предложения работодателя для внутренних и внешних целевых аудиторий. Таким образом, предмет маркетинга персонала охватывает не только операции найма, но и всю экосистему отношений «человек – труд – организация», включая исследование мотивационных драйверов, разработку привлекательных предложений и их эффективную коммуникацию, что обеспечивает стратегическое соответствие кадрового потенциала долгосрочным целям бизнеса.

Систему организации маркетинга персонала целесообразно представить, как интеграцию трех взаимодополняющих блоков:

- блок управления человеческим капиталом, включающий формирование кадрового потенциала (привлечение и отбор), его рациональное использование (планирование организационной структуры, адаптация), развитие компетенций (обучение, наставничество, карьерные треки), активизация человеческого капитала (мотивация, вовлеченность, корпоративная культура);

- блок управления организационным поведением, охватывающим две подсистемы: маркетинговую, отвечающую за исследование внутренних и внешних потребностей, сегментацию и позиционирование работодателя; управленческую, регулирующую модели поведения сотрудников внутри организации (нормы, ценности, ролевые ожидания);

- блок управления HR-брендом компании, состоящий из непосредственно управления брендом работодателя и его коммуникации с рынком труда; индивидуального бренда сотрудников (репутация экспертов, амбассадорство); HR-брендовых коммуникаций (цифровые каналы, офлайн-события, PR-инициативы); развитие и эволюция HR-бренда (мониторинг восприятия, корректировка стратегии).

Таким образом, процессы реализации человеческого капитала студенческой молодежи инструментами маркетинга персонала будет реализованы в первом блоке системы. Полуструктурированное углубленное интервью со студентами позволило выделить следующие наиболее эффективные механизмы маркетинга персонала, направленные на:

- привлечение молодежи:

- хакатоны, код-баттлы, бизнес-симуляторы, AR-квесты по офису и производству;

- публикация действующими сотрудниками сторис или постов с хештегом #ЖизньВКомании (63,5% респондентов используют социальные сети для изучения информации о потенциальном работодателе);

- коллаборации с микро-инфлюенсерами и студенческими лидерами в форматах совместных стримов, гостевых блогов, кастомного мерча;

- совместные курсы на образовательных платформах (например, Stepik, Skillbox) с брендингом работодателя;

- обеспечение долгосрочного сотрудничества:

- игровые стимуляторы для отработки профессиональных и универсальных навыков (например, VR-переговоры);

- геймификация работы (например, «уникальные стикеры и заставки на экран “Домой” с отсылкой на трудовую деятельность: “Без ТЗ результат ХЗ” и так далее» – студентка 4 курса, г. Санкт-Петербург) и KPI, включающая применение игровых механик (баллы, уровни, бейджи, рейтинги, «лотереи» наград для повышения вовлеченности мотивации молодежи. Эмоциональный отклик, соревновательный элемент и мгновенные «микронаграды» делают ежедневную работу более интересной, а сотрудники воспринимают бренд работодателя как современный, заботящийся о развитии и дерутинизации бизнес-процессов;

- оплачиваемые стажировки, совмещенные с наставничеством. Такая практика широко распространена в зарубежных странах. Так, в США выстроена институциональная «фабрика талантов», когда процессы централизованы на уровне HR-рынка (карьерные ярмарки, единая культура оплачиваемых летних стажировок), и, как правило, американские стажировки чаще завершаются предложением работы. В странах Европейского союза существует национальное дробление наряду с мощной академической интеграцией через Erasmus + 7.Российская модель организации стажировок (с учетом, безусловно, международного опыта) должна, с нашей точки зрения, строится на трехстороннем договоре «Университет – Компания – Стажер», обеспечивающем научную подготовку, трудовые гарантии и карьерный капитал, с учетом институциональных рамок, надстраиваемых государством (бюджетное финансирование, гранты, налоговые льготы);

- корпоративные акселераторы внутренних стартап проектов позволяет сформировать кадровый резерв (по итогам компания получает «скрининговую» воронку перспективных специалистов), развивать компетенции и вовлеченность сотрудников, обеспечивает возможность молодым людям запустить собственный проект без ухода из компании (снижение риска потери инициативных сотрудников);

- индивидуальные программы для молодых специалистов с четкими условиями роста и развития на первые

3-5 лет.

Однако, внедрение любых технологий и инструментов (и маркетинг персонала здесь не будет исключением) несет в себе потенциальные риски, рассмотрение и учет которых необходимы для их оптимального применения. Например, геймификация может смещать мотивацию с внутренних ценностей на внешние награды, повышая текучесть кадров, когда «игра» надоедает. Кроме того, активное ее применение, особенно среди молодежи, приводит к нарушению баланса труда и отдыха – погоня за очками или баллами стимулирует переработки, что чревато профессиональным выгоранием; а вывешивание метрик продуктивности несет риск раскрытия персональных данных или коммерческих секретов.

Таким образом, маркетинг персонала позволяет превратить процесс найма и удержания молодежи из разрозненных мероприятий в единую стратегию: от точного позиционирования и цифровых каналов привлечения до персонализированного развития и геймификации карьеры. Такой подход повышает конкурентоспособность компании на рынке труда, усиливает инновационный потенциал и формирует устойчивый кадровый резерв. Одновременно с этим решается проблема частой смены работы молодых людей, что неоднократно отмечалось экспертным сообществом8. HR-маркетинг превращает вовлечение молодежи в системный процесс, делая его живым, персонализированным и динамичным. Он связывает развитие, культуру, коммуникации и аналитику в единую экосистему, где молодой специалист чувствует ценность и перспективу внутри компании. Одновременно с этим учет потенциальных рисков обеспечит прозрачность и высокую эффективность применения инструментов маркетинга персонала.

Заключение (Conclusions). Человеческий капитал молодежи – это главный нематериальный ресурс XXI века. Индивид, компания и государство, которые системно инвестируют в знания, навыки и здоровье, получают конкурентное преимущество, устойчивый экономический рост и социальное благополучие. Суммарно человеческий капитал молодежи отличает сочетание высокой обучаемости, цифровых и инновационных компетенций с дефицитом опыта, ресурсов и устойчивых социальных связей. Это делает молодое поколение одновременно главным драйвером трансформаций и наиболее чувствительной группой к структурным дисбалансам рынка труда.

Актуальность проблемы накопления и реализации человеческого капитала у молодого поколения вызывает серьезное беспокойство. Несмотря на то, что современная молодежь обладает сравнительно более высоким уровнем профессиональной подготовки, чем предыдущие поколения, трудовая реальность остается для них крайне напряженной. Столкнувшись с нестабильностью рынка труда, они выбирают «тактические» стратегии: продлевают период обучения в колледжах и университетах, поступают на второе или последующие высшее образование без четкого карьерного плана, дольше остаются жить с родителями, откладывая экономическую самостоятельность. В тоже время, даже возросший образовательный ценз не привел к заметному смягчению трудовых рисков: молодые специалисты по-прежнему сталкиваются с возрастной дискриминацией, а сам рынок труда все сильнее сегментируется, оставляя значительную часть выпускников в зоне уязвимости. Таким образом, наличие диплома перестает быть гарантией успешной интеграции в экономику, а вопрос эффективного использования молодежного человеческого капитала остается открытым.

Активное применение компаниями инструментов маркетинга персонала позволяют компаниям не только привлекать на работу наиболее мотивированную часть молодежи, но и, «разговаривая на их языке», обеспечить долгосрочную лояльность предприятию. Таким образом, HR-маркетинг может выступить связующим звеном («мостом») между потенциальным человеческим капиталом студенческой молодежи и его практической реализацией в экономике. Его грамотное применение ускоряет превращение знаний и навыков в продуктивный труд, укрепляя конкурентоспособность компаний и национальной экономики в целом.

Список литературы

Алексеенок А. А., Тянь Сяоюй, Наливайко К.В. Социологический анализ традиционных ценностей современной студенческой молодежи (на материалах ЦИНДАО) // Научный результат. Социология и управление. 2025. Т. 11, № 1. С. 5-22. DOI: 10.18413/2408-9338-2025-11-1-0-1. EDN: EBQNNT.

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. Москва: ГУВШЭ, 2003. 672 с.

Боронина Л. Н., Балясов А. А. Сравнительный анализ моделей инновационного потенциала учащейся и работающей молодежи индустриальных регионов России // Социодинамика. 2020. № 12. С. 96-108. DOI: 10.25136/2409-7144.2020.12.34594. EDN: UZVBXF.

Бочаров В. Ю., Гаврилюк В. В. Профессиональные, карьерные и статусные ожидания студентов нестоличного вуза // Уровень жизни населения регионов России. 2024. Т. 20. № 3. С. 437-449. DOI: 10.52180/1999-9836_2024_20_3_9_437_449. EDN: GPXVSF.

Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. 562 с.

Демьянченко Н. В. Развитие холистической парадигмы маркетинга персонала в корпоративной стратегии организации: дис. …д-ра экон. н. Краснодар, 2018. 301 с.

Завьялова Е. К., Бордунос А. К. Стратегический подход к оценке цифровизации систем управления человеческими ресурсами: пример российских компаний // Социальная психология и общество. 2024. Т. 15, № 2. С. 164-178. DOI: 10.17759/sps.2024150211. EDN: HDUNBH.

Зинич А. В., Евдохина О. С., Кондратьева О. В. Ресурсная база для адаптации молодежи на рынке труда в рамках концепции формирования человеческого капитала // Фундаментальные исследования. 2018. № 12-1. С. 106-112.

Золотина О. А., Серпухова М. А. Выпускники экономических специальностей: сферы занятости и поколенческие особенности // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19, № 2. С. 181-198. DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_2_3_181_198. EDN: FKPACL.

Зубок Ю. А. Изменяющаяся социальная реальность: рефлексия теоретических и эмпирических аспектов социологического исследования молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 3.

С. 10-30. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-2. EDN: CUCVFI.

Иванова И. А. Нематериальная мотивация и стимулирование: от концептуальных подходов к практике применения в условиях цифровизации организационной среды // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2020. Т. 9, № 2. С. 19-25. DOI: 10.12737/2305-7807-2020-19-25. EDN: VFJVSF.

Камышина Е. А. Взаимосвязь социализации молодежи и качества человеческого капитала // Современное образование: содержание, технологии, качество. 2022. Т. 1. С. 439-440.

Карпова С. В. Современные подходы в формировании системы мотивации молодежи к повышению качества жизни как фактору создания человеческого капитала. Экономика. Налоги. Право. 2022. № 15 (6). С. 55-65. DOI: 10.26794/1999-849X-2022-15-6-55-65. EDN: FXYZPK.

Кисиленко А. В., Шаповалова И. С. Проектирование жизненного пути, или каким молодежь видит свое будущее? // Социологические исследования. 2023. № 2.

С. 83-94. DOI: 10.31857/S013216250024385-6. EDN: ODCAGO.

Мартынова О. Ю. Особенности применения маркетинга при подборе персонала в социальной сети // Человек. Социум. Общество. 2023. № 12. С. 260-262.

Назарова У. А., Грачева Н. А. Региональный маркетинг персонала: проблемы постобразовательной миграции // Фундаментальные исследования. 2014. № 11-5. С. 1124-1128.

Одинцов Е. Почти половина российских студентов работают параллельно с учебой // Российская газета. 2024. 24 апреля. URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/04/24/22860206.shtml (дата обращения: 18.07.2025).

Павленко О. В. Нематериальная мотивация в системе управления персоналом // Экономика и предпринимательство. 2015.

№ 3-2 (56). С. 524-527.

Павлова Е. Ю., Сергеева Н. В. Проблемы и перспективы использования социальных сетей в работе кадровой службы компании // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 2. С. 70-76. DOI: 10.17513/vaael.1001. EDN: CVENES.

Рыбакова М. В. Управление развитием человеческого капитала студенческой молодежи // Социально-гуманитарные знания. 2019. № 6. С. 129-135.

Семина А. П. Подбор персонала через социальные сети: HR-маркетинг // Актуальные проблемы экономического развития: сб. докладов XI Междунар. научно-практической конференции, Белгород, 01 сентября 2020 г. Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2020. С. 334-339.

Сорокин О. В. Смысловые отклонения в молодежной среде: опыт социологического исследования // Знание. Понимание. Умение. 2020. № 4. С. 116-128. DOI: 10.17805/zpu.2020.4.10. EDN: HSDGKE.

Сорокин О. В. Смысловые девиации российской молодежи в сфере труда // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 3. С. 79-90. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-6. EDN: PBEYDS.

Тарасова Е. М. Карьерное самоопределение студентов бакалавриата // Ярославский педагогический вестник. 2020. № 5 (116). С. 148-154. DOI: 10.20323/1813-145X-2020-5-116-148-154. EDN: ZMVTFS.

Титаренко Л. Г. Развитие модернизационного потенциала студенческой молодежи как предпосылка успешного включения в цифровую реальность // СОТИС – социальные технологии, исследования. 2019. № 2 (96). С. 25-32.

Ушенков Е. Е. Оценка уровня инновационного потенциала молодежи (по материалам исследования в Ивановской области) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2020. № 2 (58). С. 127- 133.

Фетюков А. В., Леонидова Г. В. Готовность к трудоустройству по профессии (на данных опроса выпускников педагогических направлений подготовки) // Социальное пространство. 2024. Т. 10, № 1. URL: http://www.socialarea-journal.ru/article/29912 (дата обращения: 18.06.2025).

Хашаева С.В. Карьерные стратегии молодежи как отражение амбиций и соревновательных практик в профессиональной деятельности // Научный результат. Социология и управление. 2023. Т. 9, № 4. С. 47-57. DOI: 10.18413/2408-9338-2023-9-4-0-4. EDN: PXAEKJ.

Шаповалова И.С. Потенциал молодежи в региональном человеческом капитале // Образы и модели будущего: Материалы Среднерусского международного академического форума. Орёл, 26-27 сентября 2024 г. Орёл: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2024. С. 245-251.

Шестакова Н. Н., Скворцова М. Б., Кузьмина Л. К. О человеческом капитале молодежи, которой NEET // Экономика труда. 2019. Т. 6, № 1. С. 565-586. DOI: 10.18334/et.6.1.40077. EDN: SVNFNJ.

Юсупова А. С. Управление человеческим капиталом в условиях культурного многообразия: ценности и идентичность молодежи как фактор организационного развития // Экономика и управление: проблемы, решения. 2025. № 3.

Т. 9, С. 122-131. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2025.03.09.017. EDN: VHKCNC.

Andersson А. В. Social capital and self-efficacy in the process of youth entry into the labour market: Evidence from a longitudinal study in Sweden // Research in Social Stratification and Mobility. 2021. № 71. Р. 100580. DOI: 10.1016/j.rssm.2020.100580. EDN: UPNANE.

Banerjee S., Bhattacharyya S. and Bose I. The motivation paradox: Understanding contradictory effects of awards on contribution quantity versus quality in virtual community // Information & Management. 2023. Vol. 60, № 7. P. 103855. DOI: 10.1016/j.im.2023.103855. EDN: JFKKSY.

Boat А. A., Syvertsen А. К., and Scales Р. С. The role of social capital in promoting work readiness among opportunity youth // Children and Youth Services Review. 2021. № 131. Рp. 106270. DOI: 10.1016/j.childyouth.2021.106270. EDN: IMEKIQ.

Cui X., Yang X., Ren J., Lowry P. B., and Du N. Ch. Enhancing team creativity among information technology professionals through knowledge sharing and motivational rewards:

A self-determination perspective // Data and Information Management. 2025. Vol. 9, № 2. Рp. 100075.

Howe N. and Strauss W. Millennials Go to College: Strategies for a New Generation on Campus: Recruiting and Admissions, Campus Life, and the Classroom (2 ed.). Great Falls. Va.: LifeCourse Associates. 2007.

Schultz T. W. The Economic Value of Education. New York: Colambia University Press, 1963.