Трансформация жизненных стратегий студенческой молодежи в условиях цифровизации повседневности

Aннотация

В современном информационном обществе процесс цифровизации стал ключевым фактором, определяющим динамику социальных изменений, оказывая глубокое воздействие на образ жизни, систему ценностей и поведенческие стратегии различных социальных групп. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выявления характера и направленности изменений в социальных практиках студенческой молодежи, обусловленных процессом цифровизации. Эмпирическая база исследования включает обширный массив данных, полученных в результате комплексного социологического опроса, проведенного среди студентов города Орла в 2023 году. Использовались количественные методы анкетирования, позволяющие объективно отразить многообразие взглядов, установок и поведенческих реакций молодежи на цифровизацию окружающей действительности. Целью настоящей работы является комплексное изучение трансформации социальных стратегий студенческой молодежи в условиях цифровизации повседневности, выявление ключевых тенденций и закономерностей данного процесса, а также определение возможных направлений дальнейшего развития социальных отношений в цифровизированном обществе. В ходе исследования ставились задачи анализа отношения молодежи к цифровым технологиям, определения уровня цифровой грамотности, изучения поведенческих практик в цифровой среде, а также выявления существующих проблем и противоречий, возникающих в связи с цифровизацией. Научная значимость исследования состоит в углубленном понимании природы социальных изменений, происходящих под влиянием цифровизации, что позволяет расширить теоретические основы социологии молодежи и информатизации общества. Практическая значимость определяется возможностью использования полученных результатов для разработки эффективных образовательных программ, направленных на повышение цифровой грамотности молодежи, а также для формирования государственной политики в области цифровизации образования и социальной сферы.

Ключевые слова: жизненные стратегии, студенческая молодежь, цифровизация, социологическое исследование

Введение (Introduction). Современное общество переживает масштабную трансформацию, обусловленную активным развитием и внедрением цифровых технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности. Процесс цифровизации стал ключевым фактором, определяющим динамику социальных изменений, оказывая глубокое воздействие на образ жизни, систему ценностей и поведенческие стратегии различных социальных групп. Особую актуальность приобретает изучение воздействия цифровизации на молодое поколение, которое изначально формируется в условиях стремительно развивающегося информационно-коммуникационного пространства.

Студенческая молодежь, являясь мобильной и адаптивной социальной группой, первой сталкивается с последствиями цифровизации и вырабатывает соответствующие механизмы приспособления к новым реалиям. Трансформация социальных стратегий студенческой молодежи в условиях цифровизации повседневности представляет собой сложный и многоуровневый феномен, требующий глубокого социологического осмысления. Изменяются традиционные формы коммуникации, появляются новые способы получения и обработки информации, формируются альтернативные каналы социализации и профессиональной самореализации.

Социологический анализ поведенческих практик современной студенческой молодежи позволит выявить, как процесс перманентной цифровизации отразится изменении структуры социальных связей, способов взаимодействия, самосознания, а также в трансформации способов и форм саморазвития и получения профессионального образования.

Методология и методы (Methodology and methods). В методологическом плане работа носит полипарадигмальный характер и затрагивает такие аспекты как жизненные стратегии современной студенческой молодежи, цифровизация (информационное и постинформационное общество) и повседневность.

Современные исследования трансформации социальных стратегий, ценностных ориентаций современной молодежи проводят Ю. А. Зубок и В. И. Чупров, которые в своей работе «рассматривают структуру и социорегуляционный потенциал ценностей, определяющих смысловое содержание жизни современной российской молодежи» (Зубок, Чупров, 2018: 3-13).

Интерес представляет работа коллектива российских исследователей молодежи под руководством М. К. Горшкова «Молодежь и Россия будущего», в которой они анализируют разнообразные аспекты положения молодежи в современном российском обществе. Особое внимание уделяется «анализу социально-экономического положения, ценностных ориентаций и жизненных стратегий российской молодежи» (Горшков, Тихонова и др., 2023).

О социальных стратегиях NEET-молодежи пишет М. Б. Буланова (Буланова, 2022: 143-148), которая также акцентирует свои научные интересы на положении данной молодежной подгруппы в цифровом обществе (Буланова, 2020: 494-495).

Таким образом, под жизненными стратегиями современной студенческой молодежи авторы понимают основанные на ценностях и убеждениях осознанно выбранные определяющие направления и ориентиры, с помощью которых они выстраивают как вектор своей жизненной организации для достижения долгосрочных целей, так и повседневные поведенческие практики.

В теоретическо-методологическую основу данной работы заложены теории классиков исследования информационного и постиинформационного общества, таких как А. Турен (Турен, 1998: 85-95), А. Белл (Белл, 2004), А. Тофлер (Тоффлер, 2010), В.И. Вернадский (Вернадский, 1988).

Исследовательский интерес представляет подход М. Кастельса (Castells, 2000), который акцентирует внимание на формировании глобальной информационной экономики, где знание и информация становятся основными факторами производства. Кастельс утверждает, что социальные взаимодействия и коммуникации все больше опосредованы цифровыми сетями, при этом существуют риски, связанные с информационной асимметрией, цифровым разрывом и манипулированием информацией в цифровой среде. Это оказывает влияние на все сферы общественной жизни, от экономики и политики до культуры и личных отношений.

Интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь россиян обусловливает трансформацию коммуникационных паттернов, образовательных стратегий и моделей потребительского поведения.

Социальные интернет-практики, как отмечает А. Л. Радкевич, включают в себя не только использование социальных сетей для поддержания социальных связей, но и участие в онлайн-сообществах, электронное правительство и онлайн-образование (Радкевич, 2009).

Д. А. Клинкова рассматривает трансформацию коммуникационных процессов под влиянием алгоритмизации цифрового пространства. Автор подчеркивает, что алгоритмизация коммуникаций не только модифицирует способы получения информации, но и оказывает влияние на структуру языка и способы выражения мыслей. Использование хэштегов, эмодзи и других элементов цифровой коммуникации становится неотъемлемой частью современного дискурса, что, в свою очередь, может приводить к упрощению и фрагментации передаваемых сообщений (Клинкова, 2022: 35-40).

Определенный научный интерес вызывают работы В. К. Левашова, который анализирует трансформацию сознания молодежи, их ценностный ориентаций и поведенческих практик в условиях цифровизации современного информационного общества (Левашов, 2023: 115-120; Левашов, 2021: 104-120).

Трансформацию социальных практик и поведения молодежи под влиянием интернет-коммуникаций рассматривает в своих работах И. С. Шаповалова (Шаповалова, 2015: 148-151; Елисеева, Шаповалова, 2019: 120-124).

Виртуальную среду как новую форму социальной реальности современной студенческой молодежи рассматривают в своей работе А. А. Алексеенок, Ю. В. Каира, Н. Н. Хатнюк (Алексеенок, Каира, Хатнюк, 2022: 104-112).

Третий аспект, связанный с социологией повседневности, раскрывается в работах Э. Гуссерль,

А. Шюц, И. Гофман, Г. Гарфинкель. Феноменологическая социология, развитая Гуссерлем и продолженная Шюцем, акцентирует внимание на субъективном опыте и интерсубъективном конструировании социальной реальности. Шюц, в частности, разработал концепцию «жизненного мира» как системы значений и предположений, разделяемых членами общества и определяющих их повседневные действия (Schutz, 1967: 3-12).

Эрвин Гофман, в рамках своего драматургического подхода, рассматривал повседневное взаимодействие как театральное представление, где индивиды стремятся контролировать впечатления, производимые на других (Goffman, 1959: 17-76). Его анализ «управления впечатлениями» подчеркивает стратегический характер повседневных действий и важность соблюдения социальных норм.

Гарольд Гарфинкель, основатель этнометодологии, исследует методы, с помощью которых люди осмысляют и упорядочивают свою повседневную жизнь. Он акцентирует внимание на «индексальности» и «рефлексивности» социальных действий, то есть на их зависимости от контекста и способности формировать этот контекст (Garfinkel, 1967: 11-34).

Французский социолог Бруно Латур предлагает радикальный пересмотр традиционных социологических подходов, акцентируя внимание на агентности не только человеческих, но и нечеловеческих акторов (актантов). В этой перспективе гаджеты перестают быть пассивными инструментами, а становятся активными участниками социальных процессов, оказывающими влияние на поведение и идентичность пользователей (Latour, 2005).

Теория социального действия и взаимодействия Хартмута Эссера представляет собой многоуровневую и комплексную модель, направленную на объяснение социального поведения индивидов и макросоциальных феноменов. Эссер также уделяет внимание влиянию социальных норм и ценностей на индивидуальное поведение. Он утверждает, что индивиды принимают решения не только на основе прагматических соображений, но и в соответствии с социальными ожиданиями и моральными принципами (Esser, 1996: 159-166).

Особого внимания в рамках заявленной проблематики заслуживает концепция прагматической социологии Люка Болтански и Лорано Тевено. В ней рассматриваются различные формы вовлечения в социальную реальность, что в итоге формирует уникальную повседневность (Boltanski, Thévenot, 1999: 359-377). В контексте цифровизации именно данный подход представляется одним из наиболее релевантных в рамках социологии повседневности.

Эмпирическая база исследования включает обширный массив данных, полученных в результате комплексного социологического опроса, проведенного по заявленной проблематике среди студентов города Орла в 2023 году (209 человек). Использовались количественные методы анкетирования, позволяющие объективно отразить многообразие взглядов, установок и поведенческих реакций молодежи на цифровизацию окружающей действительности (Меркулов, Алексеенок, Проказина; 2025).

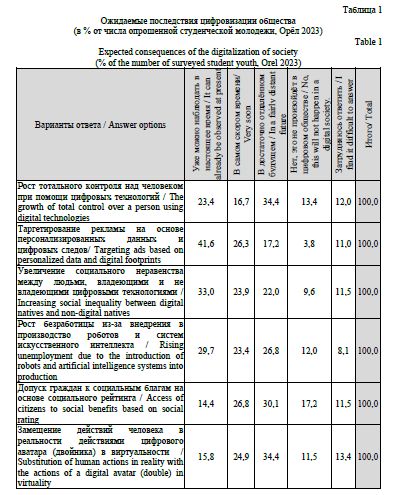

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Результаты опроса демонстрируют сложную картину восприятия студенческой молодежью цифровизации повседневности. Первый вопрос затрагивал общее отношение к последствиям неотъемлемой цифровизации социума (см. Таблицу 1).

В таблице продемонстрировано, что две трети респондентов считают, что таргетирование рекламы на основе персонализированных данных и цифровых следов уже широко распространено (41,6%), или произойдет в самом ближайшем будущем (26,3%). Рост тотального контроля над человеком при помощи цифровых технологий и замещение действий человека аватаром респонденты воспринимают неоднозначно. Так каждый третий (по 34,4%) считает, что это произойдет в далеком будущем, но чуть меньше половины допускают это в самое ближайшее время (40,1% и 40,7% соответственно). Увеличение социального неравенства и рост безработицы из-за внедрения в производство роботов и систем искусственного интеллекта многие видят, как текущую реальность (33,0% и 29,7% соответственно), либо ожидают в скором времени (23,9% и 23,4%). Допуск к социальным благам на основе социального рейтинга, по мнению опрошенных, скорее произойдет в будущем (30,1% – в отдаленном, 26,8% – в скором). Неоднозначность ответов, выраженная в большом проценте затруднившихся (от 8,1% до 13,4%), указывает на то, что общественное мнение о цифровизации еще не сформировалось окончательно. Возможно, это связано с недостатком информации, сложностью прогнозирования долгосрочных последствий или просто с адаптацией к быстро меняющимся технологиям. Наименьшее число опрошенных отрицают возможность таргетирования рекламы (3,8%), в то время как в отношении социального рейтинга и тотального контроля этот показатель выше (17,2% и 13,4% соответственно).

Необходимо отметить, что респонденты меньше всего сомневаются в реальности таргетированной рекламы, что может быть связано с ее повседневным проявлением в онлайн-среде. В то же время, более критичное отношение к идее социального рейтинга и тотального контроля, выраженное в большем проценте отрицающих, может говорить о подсознательном неприятии этих концепций, связанных с нарушением приватности и свободы.

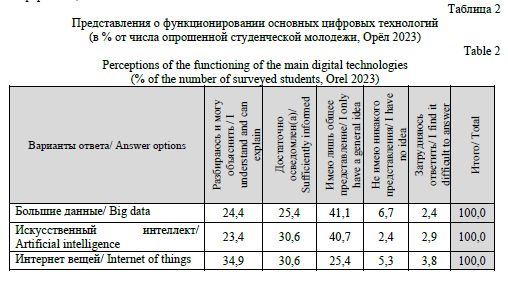

О трансформации социальных стратегий студенческой молодежи в условиях цифровизации повседневности можно делать выводы по ответам на вопрос, связанный с их представлениями о функционировании основных цифровых технологий (см. Таблицу 2).

Наибольшую осведомленность респонденты демонстрируют в отношении социальных сетей и чат-ботов/виртуальных помощников, где суммарный процент тех, кто разбирается и хорошо знает, составляет 87,1% и 81,9% соответственно. Это объясняется их широким распространением и повседневным использованием в поведенческих практиках современной студенческой молодежи.

В то же время, такие технологии, как робототехника, умный город и цифровая экосистема, вызывают больше затруднений. Значительная доля респондентов (35-50%) имеет лишь общее представление о принципах их работы. Это может быть связано с их более сложной природой, меньшей распространенностью в повседневной жизни современной студенческой молодежи и недостаточной информационной осведомленностью.

При этом технологии, потенциально имеющие широкое применение в промышленности и бизнесе (большие данные, искусственный интеллект, 3D-печать), также не отличаются высоким уровнем понимания среди современной студенческой молодежи. Почти половина респондентов (немного более 40%) отметили, что имеют о них лишь общее представление. Это указывает на необходимость дальнейшей просветительской работы со студентами в этой области.

В целом, данные свидетельствуют о неравномерном распределении знаний о цифровых технологиях среди современной студенческой молодежи. Необходимо учитывать эти различия при разработке образовательных программ и стратегий по внедрению новых технологий, чтобы обеспечить их успешное освоение и использование.

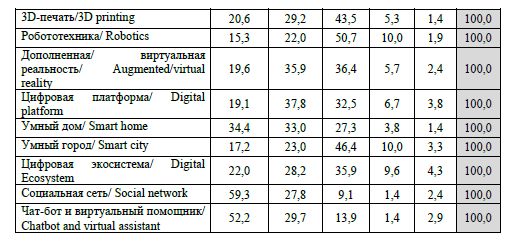

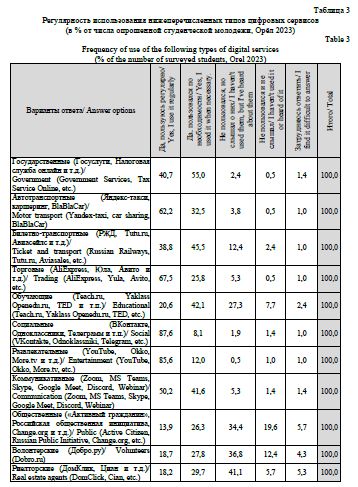

О трансформации социальных стратегий и поведенческих практики современной студенческой молодежи в условиях цифровизации повседневности можно сделать вывод из того, насколько регулярно они используют в своей повседневности нижеперечисленные типы цифровых сервисов (см. Таблицу 3).

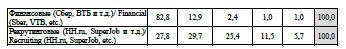

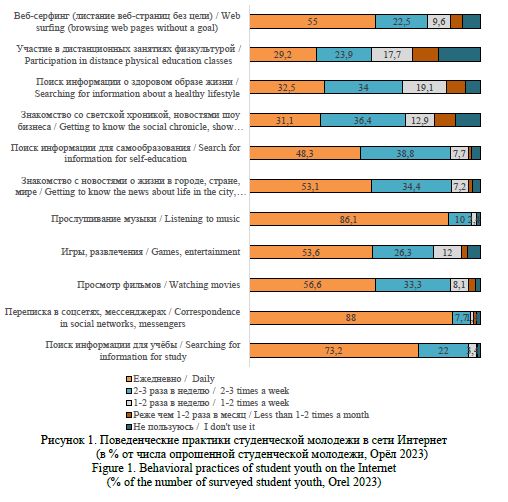

Ответы на вопрос: «Насколько регулярно Вы пользуетесь нижеперечисленными типами цифровых сервисов?» показали различную степень вовлеченности студенческой молодежи в использовании цифровых сервисов. Самыми популярными оказались социальные (87,6%), развлекательные (85,6%) и финансовые (82,8%) сервисы. Автотранспортные и торговые сервисы также востребованы, с регулярным использованием на уровне 62,2% и 67,5% соответственно. Коммуникативные сервисы используют регулярно 50,2% студентов, государственные – 40,7%, а билетно-транспортные – 38,8%. Более чем четвертая часть респондентов (27,8%) регулярно используют рекрутинговые сервисы. Это говорит о том, что среди студенческой молодежи каждый четвертый пытается совместить работу и учебу. Особенно популярны среди студентов профессиональные стратегии, связанные с работой в удаленном режиме, которые открывает перед молодежью цифровизация многих профессиональных сфер деятельности. Достаточно странно выглядит тот факт, что лишь каждый пятый студент (20,6%) использует обучающие цифровые сервисы. Менее популярны волонтерские (18,7%), риелторские (18,2%) и общественные сервисы (13,9%).

Значительная доля респондентов пользовалась многими сервисами «по необходимости», особенно государственными (55,0%), билетно-транспортными (45,5%) и обучающими (42,1%). Высокий процент тех, кто «не пользовался, но слышал» о волонтерских (36,8%), общественных (34,4%) и риелторских (41,1%) сервисах. Доля тех, кто «не пользовался и не слышал» о сервисах, наиболее высока для общественных (19,6%), волонтерских (12,4%) и рекрутинговых (11,5%) сервисов.

Полученные результаты позволяют увидеть четкую дифференциацию в предпочтениях студенческой молодежи. Социальные сети, развлечения и финансы прочно вошли в повседневную практику. Транспортные и торговые приложения упрощают передвижение и процесс совершения покупок. С другой стороны, волонтерские и общественные ресурсы остаются менее востребованными в молодежной среде.

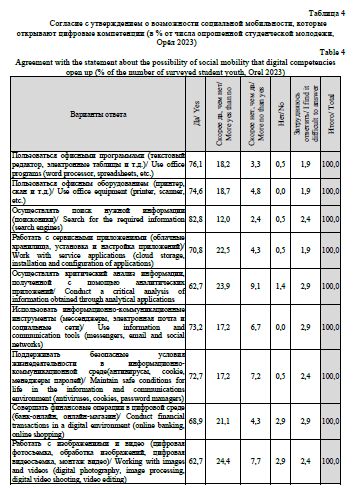

О том, что цифровизация оказала значительное влияние на трансформацию социальных стратегий современной студенческой молодежи, свидетельствуют ответы на вопрос о повышении возможностей для вертикальной социальной мобильности, которые открывают цифровые компетенции (Таблица 4).

Отметим, что для конкуренции в современном обществе большинство респондентов выделили базовые навыки работы в цифровой среде. Это – умение поиска информации в интернете (82,8% ответили «да»), использование офисных программ (76,1%) и оборудования (74,6%), а также работа с сервисными приложениями (70,8%).

Более 70% студентов также отметили важность поддержания безопасности в сети Интернет и использования информационно-коммуникационных инструментов. Совершение финансовых операций в цифровой среде посчитали необходимым около 69%.

Такие цифровые компетенции, как критический анализ сведений, полученных из специализированных приложений, равно как и обработка изображений и видео, по мнению почти двух третей опрошенной молодёжи, однозначно увеличивают возможности для социальной мобильности. Ещё почти по четверти опрошенных склонны так считать, высказываясь менее уверенно. Суммарно каждый из этих цифровых навыков и знаний предоставляет для подавляющего большинства опрошенных какие-либо возможности социальной мобильности. При этом менее половины опрошенных считают важным ведение аккаунта в социальных сетях (52,6%) и использование чат-ботов с искусственным интеллектом (52,6%). По этим двум цифровым навыкам наблюдается наибольшая доля затруднившихся ответить.

Из представленных ответов можно сделать вывод, что в целом, наблюдается осознанность молодежью необходимости обладания цифровыми навыками для успешной конкуренции, при этом базовые навыки оцениваются как наиболее важные.

Подобная расстановка приоритетов отражает насущные потребности современного рынка труда, где умение эффективно находить, обрабатывать и представлять информацию, а также поддерживать коммуникацию, являются ключевыми компетенциями для большинства профессий. Важность обеспечения кибербезопасности и совершения финансовых операций онлайн подчёркивает растущую зависимость от цифровых технологий во всех сферах жизни, а также необходимость защиты личных данных и финансовых активов в цифровом пространстве.

Несколько меньшая значимость, придаваемая критическому анализу информации и работе с визуальным контентом, может свидетельствовать о том, что эти навыки пока воспринимаются как более специализированные или необходимые для определенных профессиональных областей. Тем не менее, в эпоху дезинформации и визуального доминирования в коммуникации умение критически оценивать информацию и создавать качественный визуальный контент становится все более важным для всех граждан.

Неоднозначное отношение к ведению аккаунтов в социальных сетях и использованию чат-ботов, вероятно, связано с противоречивой репутацией этих технологий. С одной стороны, социальные сети и чат-боты могут быть полезными инструментами для общения, маркетинга и автоматизации рутинных задач, а с другой – они также могут быть источником зависимости, дезинформации и нарушения приватности.

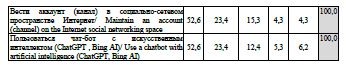

Для оценки социальных стратегий студенческой молодежи в условиях цифровизации повседневности был задан вопрос: «Какие информационные возможности сети Интернет и с какой регулярностью Вы используете?» (см. Рисунок 1).

Так, ежедневно востребованными социальными практиками для большинства молодежи стали переписка в соцсетях и мессенджерах прослушивание музыки (86,1%) и поиск информации для учебы (73,2%). Коммуникативные социальные практики современной студенческой молодежи также претерпели значительную трансформацию так как живое общение заменили контакты в социальных сетях и мессенджерах (88%). Поведенческие практики современной студенческой молодежи нельзя представить без сети Интернет, который ежедневно использует для просмотра фильмов (56,6%), веб-серфинга (55%), знакомства с новостями (53,1%) и игр/развлечений (53,6%). Поиск информации для самообразования (48,3% ежедневно, 38,8% 2-3 раза в неделю) и здорового образа жизни (32,5% ежедневно, 34% 2-3 раза в неделю) используется реже, но достаточно регулярно. Менее популярным является знакомство со светской хроникой (31,1% ежедневно, 36,4% 2-3 раза в неделю), и наименьший интерес вызывает участие в дистанционных занятиях физкультурой (29,2% ежедневно, 18,2% не пользуются)

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни большинства студентов. Он используется при общении, в развлекательных и образовательных социальных практиках. Однако, наблюдается определенный дисбаланс в использовании его возможностей для саморазвития и поддержания здоровья.

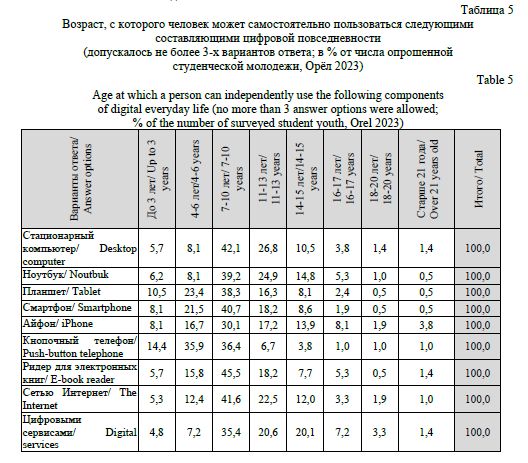

Так как цифровизация прочно вошла в социальные практики не только студенческой молодежи, но и всех возрастных категорий населения следующий вопрос касался возраста, с которого человек может самостоятельно пользоваться различными устройствами и сервисами (см. Таблицу 5).

Рассуждая об оценке возраста, с которого человек может самостоятельно пользоваться различными устройствами и сервисами, около половины обучающихся считают, что стационарным компьютером, ноутбуком, смартфоном, ридером для электронных книг и сетью Интернет дети могут самостоятельно пользоваться в возрасте 7-10 лет (42,1%, 39,2%, 40,7%, 45,5% и 41,6% соответственно). Планшетом и кнопочным телефоном, по их мнению, можно начинать пользоваться раньше, в возрасте 4-6 лет (23,4% и 35,9% соответственно). Мнения относительно возраста начала самостоятельного использования iPhone несколько отличаются: пик приходится на возраст

7-10 лет (30,1%), но значительная доля студентов считает, что это возможно

в 11-13 лет (17,2%) или даже в 14-15 лет (13,9%). Использование цифровых сервисов начинается в более позднем возрасте, чем подобных устройств, с равномерным распределением ответов между 7 и 15 годами, но с пиком в категории 7-10 лет (35,4%). Доля ответов, указывающих на возможность самостоятельного использования всех перечисленных устройств и сервисов до 3 лет, варьируется от 4,8% до 14,4%.

В целом, полученные данные свидетельствуют об осознании студенческой молодежью определенной зрелости для безопасного и эффективного взаимодействия с современными технологиями. Однако, на практике реальный возраст начала использования устройств и сервисов может значительно варьироваться в зависимости от социально-экономических факторов, уровня образования родителей, культурных особенностей и индивидуальных особенностей ребенка.

В условиях цифровизации повседневности конфликты с родителями и старшими родственниками из-за использования гаджетов, сервисов и сетей возникали у части молодежи. 8,6% опрошенных сталкивались с такими конфликтами часто, а 25,8% – иногда. Почти у трети (27,3%) участников опроса конфликты были редкими, единичными. При этом 36,8% респондентов заявили об отсутствии каких-либо конфликтов с родственниками по данному вопросу. Небольшая доля студентов (1,4%) затруднилась с ответом. Таким образом, можно сделать вывод, что более трети опрошенных сталкивались с конфликтами, связанными с использованием гаджетов, сервисов и сетей, различной степени интенсивности.

Социальные стратегии студенческой молодежи также связаны с безвозмездными практиками в сети Интернет. Так, согласно полученным результатам опроса, почти половина респондентов (45,9%) не занималась какой-либо безвозмездной деятельностью в интернете. Самым популярным видом деятельности стало создание или модерация тематических групп в социальных сетях (23,4%) (см. Рисунок 3).

Значительная доля студентов участвовала в создании контента: 18,2% публиковали статьи/заметки в Википедии или аналогичных ресурсах, а 17,2% – на форумах, в блогах или новостных порталах. Создание и ведение веб-сайтов для ассоциаций или некоммерческих организаций отметили 17,7% опрошенных. Более редкими формами безвозмездной деятельности оказались публикация практических видео-руководств (13,4%), участие в системах обмена имуществом/услугами (7,2%), предоставление онлайн-консультаций или экспертных оценок (3,8%), а также сотрудничество в проектах открытого доступа (2,4%). Наименьший процент респондентов (0,5%) указали иные виды деятельности.

Таким образом, наиболее распространённой формой участия в безвозмездной деятельности в сети Интернет является создание и модерация контента, особенно в социальных сетях и на вики-ресурсах.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о неоднородности вовлеченности молодых пользователей в различные виды безвозмездной деятельности в сети. В то время как создание и модерация контента привлекает значительную часть аудитории, участие в более специализированных или требующих экспертных знаний формах деятельности (предоставление онлайн-консультаций или сотрудничество в проектах открытого доступа), остается на низком уровне. Это может быть связано как с недостаточной информированностью о таких возможностях, так и с необходимостью обладать определенными навыками и компетенциями.

В целом, безвозмездная деятельность в сети Интернет является важной составляющей онлайн-активности молодых пользователей, способствующей развитию гражданского общества, обмену знаниями и опытом, а также поддержке социально значимых инициатив. Однако для более широкого и равномерного вовлечения пользователей в различные формы такой деятельности необходимо дальнейшее изучение мотивов и потребностей аудитории, а также разработка эффективных механизмов для стимулирования и поддержки их участия.

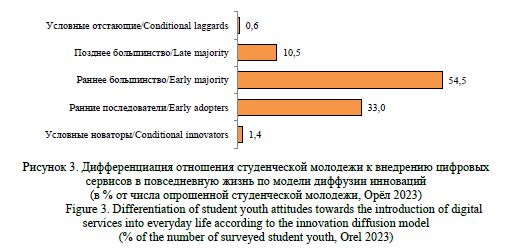

Отношение студенческой молодежи к внедрению цифровых сервисов в повседневную жизнь показывает, что большинство (54,5%) респондентов предпочитают начинать пользоваться цифровыми сервисами только после того, как они уже были опробованы значительной частью их окружения. Довольно большая доля опрошенных (33,0%) активно интересуется новинками и осваивает их в числе первых. Небольшая часть респондентов (10,5%) внедряет цифровые сервисы в свою жизнь в последнюю очередь, часто под давлением обстоятельств. Готовы знакомиться с цифровыми новшествами при возникновении личной необходимости 1,4% опрошенных. И совсем незначительная доля студентов (0,6%) является принципиальными противниками использования цифровых сервисов (см. Рисунок 3).

Полученные по результатам опроса данные вполне соотносятся с классической моделью диффузии инноваций Э. Роджерса, согласно которой опрошенных можно разделить на следующие пять категорий:

1) новаторы, которых мы назвали условными, поскольку только лишь допускаем их постоянную готовность рискнуть первыми использовать любые цифровые нововведения;

2) ранние последователи, доля которых в нашем опросе измерена в достаточном методическом соответствии с классической моделью;

3) раннее большинство, доля которого также довольно точно выявлена без каких-либо условностей;

4) позднее большинство, долю которого при опросе молодёжи лишь условно можно назвать большинством, но по сути относится именно к этой группе в модели диффузии инноваций;

5) отстающие, которых мы назвали условными, поскольку лишь допускаем их неминуемую, хотя и крайне запоздалую, вовлечённость в цифровые сервисы, ставшие для остальных обыденной повседневностью.

Классическая модель диффузии инноваций на эмпирическом уровне воспроизводит нормальный закон статистического распределения с симметрией долей групп и описывает всё население всех возрастных когорт. Смещение распределения по результатам нашего опроса в пользу сторонников инноваций объясняется молодым возрастом респондентов, открытых ко всему новому. Выявленное соотношение долей групп, дифференцированных по отношению к применению цифровых инноваций в своей повседневной жизни, свидетельствует о высокой степени готовности студенческой молодежи к принятию цифровых технологий, несмотря на ограничения их безопасности и доступности.

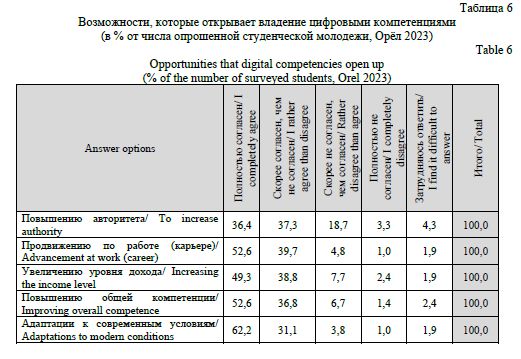

Оценивая возможности, которые открывает владение цифровыми компетенциями, обучающиеся в большинстве своем согласны с тем, что овладение цифровыми компетенциями будет способствовать различным аспектам их профессиональной жизни. Наибольшее согласие выражено в отношении адаптации к современным условиям: 62,2% полностью согласны и 31,1% скорее согласны, чем не согласны. Значительная часть опрошенных также уверена, что цифровые компетенции положительно скажутся на продвижении по работе (52,6% полностью согласны, 39,7% скорее согласны) и повышении общей компетенции (52,6% полностью согласны, 36,8% скорее согласны).

Менее выражена, но все еще преобладает уверенность в том, что цифровые компетенции увеличат уровень дохода (49,3% полностью согласны, 38,8% скорее согласны) и повысят авторитет (36,4% полностью согласны, 37,3% скорее согласны). Стоит отметить, что доля студентов, выразивших несогласие, крайне мала по всем пунктам, а доля затруднившихся с ответом незначительна. В целом, результаты демонстрируют позитивное восприятие влияния цифровых компетенций на различные аспекты профессиональной деятельности (см. Таблицу 6).

Наиболее перспективной сферой для карьерного роста людей с развитыми цифровыми компетенциями, по мнению молодых студентов, является связь и информационные технологии (57,9%), финансовый сектор (финансы, кредит, страхование – 36,4%) и образование (31,6%). Наука также рассматривается как перспективная область (25,8%). Государственное управление (19,6%) и социальное обеспечение также рассматриваются как значимые направления и (15,8%). Туризм и торговля с общественным питанием имеют примерно одинаковый уровень привлекательности (13,9% и 13,4% соответственно). Культура и искусство, промышленность и энергетика получили относительно низкие оценки (11,5%, 8,6% и 7,7% соответственно). Наименее перспективными, по мнению участвующих в опросе, являются здравоохранение, правоохранительная сфера, строительство, ЖКХ, транспорт, экология, вооруженные силы и сельское/лесное хозяйство. Небольшая часть студентов (1,4%) затруднилась с ответом. В целом, результаты демонстрируют признание важности цифровых навыков практически во всех отраслях, но с явным доминированием IT и финансов.

Большинство обучающихся, отвечая на вопрос о времени, проводимом перед монитором компьютера или ноутбука в будние дни, указали, что тратят на это от 2 до 4 часов в день (16,3% и 15,5% соответственно). Значительная доля опрошенных проводит за экраном от 4 до 6 часов (11% и 10% соответственно). Меньше всего времени за компьютером проводят 2,9% респондентов (менее часа) и 5,8% (от 1 до 2 часов). Небольшие группы тратят от 6 до 12 часов: от 6,7% (6-7 часов) до 4,3% (11-12 часов). Крайне малое количество опрошенных проводит за компьютером очень много времени: от 1,9% (12-14 часов) до единичных случаев в 0,5% (18 и 24 часа). 4,3% респондентов не смогли дать определенный ответ. Таким образом, основная масса студентов проводит за компьютером от 2 до 6 часов в день.

Полученные данные демонстрируют, что большинство молодых людей проводят значительное количество времени перед экранами компьютеров и ноутбуков в рабочие дни. Это может быть связано с работой, учебой или общением в сети.

В выходные дни наибольшая доля студенчества (19,2%) проводит за экраном от 1 до 2 часов. Значительная часть опрошенных (11,4%) уделяет этому занятию от 4 до 5 часов. Примерно одинаковые доли респондентов тратят от 3 до 4 часов и от 5 до 6 часов (по 10,6%). Несколько меньше людей проводят перед экраном менее часа (7,7%), от 6 до 7 часов (7,2%) и от 10 до 11 часов (7,2%). Доля молодых ребят, проводящих за компьютером от 7 до 8 часов, составляет 5,2%, а тех, кто проводит 12 часов в день – 4,8%. Совсем небольшая часть опрошенных тратит на это занятие от 8 до 9 часов (3,8%), от 2 до 3 часов (2,9%), от 9 до 10 часов (1,0%), 16 часов в день (1,0%), 20 часов в день (1,4%), от 11 до 12 часов (0,5%), 18 часов в день (0,5%), 19 часов в день (0,5%) и 24 часа в сутки (0,5%). При этом 4,3% студентов затруднились ответить на вопрос.

Заключение (Conclusions). Исследование трансформации социальных стратегий студенческой молодежи в условиях цифровизации повседневности позволило выявить ряд ключевых особенностей.

Повседневная жизнь студенческой молодёжи отличается широкой интеграцией цифровых технологий, прежде всего во взаимодействии с другими людьми и в гибридизации общения с ближайшим социальным окружением. Подавляющее большинство студентов активно пользуется цифровыми сервисами, особенно социальными сетями, развлекательным контентом и финансовыми приложениями. Эти практики стали неотъемлемой частью их жизнедеятельности.

Вместе с тем, орловская студенческая молодёжь не спешит «бросаться в цифровой омут с головой», а предпочитает осваивать новые цифровые сервисы только после их апробации ближайшим окружением, демонстрируя осторожное отношение к нововведениям.

Наибольшую активность студенческая молодёжь проявляет в таких цифровых практиках, как создание и модерация контента в социальных сетях и мессенджерах. При этом участие в добровольческих, волонтёрских, альтруистических инициативах в сети представляется перспективным потенциалом развития гражданской активности и повышения уровня мотивации к сотрудничеству ради общего блага путём повышения уровня вовлечённости в безвозмездные практики.

Уровень информированности студентов о цифровых технологиях дифференцирован по типу технологий. В наибольшей степени респонденты осведомлены о цифровых инструментах, используемых в повседневной жизнь (социальные сети, мессенджеры, потребительские финансовые сервисы). Сложные и специализированные цифровые технологии (робототехника, умные города, цифровые экосистемы), напротив, вызывают значительные затруднения в понимании и явно требуют дополнительных разъяснений.

Большинство студентов высоко оценивает значимость цифровых навыков для будущей карьеры, профессионального продвижения и личностного развития. Базовые компетенции (поиск информации, работа с офисными программами, защита данных) признаются ими как ключевые. При этом наиболее перспективными областями для трудоустройства студенты считают сферу ИТ и финансовую отрасль, что обусловлено высоким спросом на цифровые компетенции в этих направлениях.

В целом, связь результатов эмпирического исследования с теориями цифровизации и социологии повседневности позволяет интерпретировать полученные данные в более широком теоретическом контексте. Классические работы феноменологов (Э. Гуссерль, А. Шюц) акцентируют внимание на конструировании реальности через повседневный опыт и интеракции. В контексте цифровизации это означает, что использование гаджетов и цифровых платформ формирует специфические паттерны восприятия и понимания мира. Теория социального взаимодействия И. Гофмана подчеркивает роль ритуалов и презентации себя в повседневной жизни, что особенно актуально при анализе онлайн-коммуникаций и создания цифровых идентичностей.

Подход Г. Гарфинкеля к изучению обыденных методов позволяет анализировать, как пользователи интернета конструируют и поддерживают социальный порядок в цифровой среде. Теория Бруно Латура акцентирует внимание на роли вещей (в данном случае гаджетов) в формировании социальных отношений и практик. Гаджеты становятся не просто техническими устройствами, а активными участниками социального взаимодействия, влияющими на поведение и коммуникацию.

Теория социального действия Хартмута Эссера позволяет анализировать рациональные основания выбора и использования цифровых технологий, учитывая индивидуальные мотивации и контекстуальные факторы. «Прагматическая социология» Лорано Тевено и Люка Болтански предоставляет инструменты для анализа различных режимов оправдания и легитимации действий в цифровой среде, что позволяет понять, как пользователи оценивают и оправдывают свои онлайн-практики с точки зрения различных ценностей и норм.

На основе проведенного анализа, выделен ряд особенностей видоизменения социальных практик студенческой молодежи под воздействием перманентной цифровизации действительности, заключающихся в изменении структуры социальных связей, способов взаимодействия, самосознания, а также в трансформации способов и форм саморазвития и получения профессионального образования. Высокие темпы цифровизации, которые сопровождают трансформацию всех сфер современного информационного общества будут способствовать тому что жизненные стратегии современной студенческой молодежи будут претерпевать и дальнейшее изменение, что актуализирует проведение эмпирических социологических исследований по заявленной проблематике.

Список литературы

Алексеенок А. А. Виртуальная среда как новая форма социальной реальности современной молодежи // Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы: сб. ст. XII Всероссийской науч.-практ. конф., Орел, 03 декабря 2021 г. Орел: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 2022. С. 104-112. EDN: KOFXKV.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Москва: Academia, 2004. 956 с. ISBN: 5-87444-203-0. EDN: QOCVVP.

Буланова М. Б. NEET-молодежь в цифровом обществе // Цифровое общество – новый формат социальной реальности: структуры, процессы и тенденции развития: материалы Всероссийской науч. конф., Санкт-Петербург, 12–14 ноября 2020 года / отв. ред. Н. Г. Скворцов, Ю. В. Асочаков. СПб.: ООО «Скифия-принт», 2020. С. 494-495. EDN: IWWUAF.

Буланова М. Б. Типология и стратегии российской NEET-молодежи // Саморегуляция в молодежной среде: типологизация и моделирование / Федеральный науч.-исслед. социологический центр РАН. Белгород: ООО «Эпицентр», 2022. С. 143-148. EDN: OEQCCQ.

Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 520 с. ISBN: 5-02-003325-1. EDN: HDSDRA.

Молодежь и Россия будущего / Горшков М. К., Тихонова Н. Е., Андреев А. Л. [и др.]. Москва: ООО «Издательство “Весь Мир”», 2023. 394 с. ISBN: 978-5-7777-0910-3. EDN: OAGDSK.

Елисеева Е. С. Влияние интернета на социализацию молодежи как феномен современности // Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: проблемы детей и молодежи в контексте социально-гуманитарных исследований: сб. науч. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. Белгород: ООО «Эпицентр», 2019. С. 120-124. EDN: GIGIRY.

Зубок Ю. А. Смысложизненные ценности в культурном пространстве российской молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2018. Т. 4, № 3.

С. 3-13. DOI: 10.18413/2408-9338-2018-4-3-0-1. EDN: YLIAHZ.

Клинкова Д. А. Цифровая реальность: коммуникации на языке алгоритмов // Научное мнение. 2022. № 12. С. 35-40. DOI: 10.25807/22224378_2022_12_35. EDN: VPJRNN.

Левашов В. К. Образы будущего в сознании российской молодежи: ценностные ориентации, цифровые инновации и социально-политические ожидания // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2021. Т. 14, № 2. С. 104-120. DOI: 10.17213/2075-2067-2021-2-104-120. EDN: CETQMU.

Левашов В. К. Россияне о вызовах искусственного интеллекта, нейронных сетей и социального оптимизма // Социологические исследования. 2023. № 11. С. 115-120. DOI: 10.31857/S013216250028537-3. EDN: KJRUCP.

Радкевич А. Л. Социальные интернет-практики как объект социологического анализа // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 3.

Тоффлер Э. Третья волна. пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова [и др.]. Москва: АСТ, 2010. 795 с.

Турен А. Возвращение человека действующего: Очерк социологии. Москва: Научный мир, 1998. С. 85-95.

Шаповалова И. С. Влияние интернет-коммуникаций на поведение и интеллектуальное развитие молодежи // Социологические исследования. 2015. № 4 (372). С. 148-151. EDN: TRRQPZ.

Цифровое общество в субъективных оценках студенческой молодежи. Результаты социологического исследования 2023 г.: информационный бюллетень социологической лаборатории / П. А. Меркулов, А. А. Алексеенок, Н. В. Проказина [и др.]. Орел: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 2025. 76 с. EDN: ZBUSOK.

Boltanski L. and Thévenot L. The sociology of critical capacity // European Journal of Social Theory. 1999. Vol. 2, № 3. Pр. 359-377. DOI: 10.1177/136843199002003010. EDN: JRXHXP.

Castells M. The Rise of the Network Society: Economy, Society and Culture. Vol. 1. Oxford, UK; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2000.

Esser H. What is Wrong with ‘Variable Sociology’? // European Sociological Review. 1996. Vol. 12, № 2. Pр. 159-166. DOI: 10.1093/oxfordjournals.esr.a018183. EDN: IOGCXB.

Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1967.

Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. New York, NY: Anchor Books, 1959.

Latour B. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. New York, NY: Oxford University Press, 2005. DOI: 10.1093/oso/9780199256044.001.0001.

Schutz A. The Phenomenology of the Social World. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1967.