Ценностные основания формирования национально-государственной идентичности молодежи

в современной России

Aннотация

Актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего всестороннего изучения ценностных оснований, влияющих на формирование устойчивой, консолидационной модели национально-государственной идентичности в политическом сознании российской молодежи. Значимость подобной идентификационной модели возрастает сегодня, в условиях острого ментального и политического противоборства России со странами Запада. Научная проблема состоит в следующем: масштабные социально-политические изменения и геополитические вызовы 2010-х – первой половины 2020-х гг. способствовали серьёзной трансформации массового сознания в современной России и оказали существенное влияние на содержание и особенности кристаллизации основных смысловых компонентов, конституирующих национально-государственную идентичность российской молодежи. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения специфики и выявления ценностных оснований формирования национально-государственной идентичности российской молодежи в условиях роста внешнеполитической конфликтности и внутренней социальной неопределенности. Теоретико-методологические основания исследования концептуализированы на основе сочетания идентитарного подхода и теорий политических ценностей. Эмпирическую базу исследования составляет совокупность данных массовых социологических опросов по проблематике ценностей российской молодежи (проведенных ведущими российскими социологическими центрами) и результатов исследовательского проекта «Ценностные ориентации российской молодежи в условиях глобальных изменений», реализованного сотрудниками Государственного университета управления в 2024 году. Результаты. В ходе исследования установлено, что важным, но не доминирующим компонентом ценностно-смысловой трансформации национально-государственной идентичности российской молодежи в 2014-2024 гг. явилась актуализация негативных геополитических сюжетов – поэтапная кристаллизация образа врага в лице «коллективного Запада». Следствием этой тенденции стал заметный акцент «политического мы» российской молодежи на негативную модель национально-государственной самоидентификации. Было выявлено, что базовые ценностные ориентации российской молодежи, сохраняя свою безусловную значимость, характеризуются когнитивной дефицитарностью, содержательной аберрацией и, как следствие, аморфностью смысловых границ. Выводы. Выявленные тенденции аберрации и частичного дефицита смыслов, заключенных в ключевых политических ценностях российской молодежи, сегодня является серьезным сдерживающим фактором, препятствующим формированию полномасштабной, насыщенной

в когнитивном плане модели национально-государственной идентичности в политическом сознании молодых россиян.

Ключевые слова: молодежь, национально-государственная идентичность, политические ценности, аберрация смыслов, государство, патриотизм, политическое сознание

Введение (Introduction). Проблема формирования национально-государственной идентичности в современной России является одной из, несомненно, важных научных ниш, неизменно находящихся в фокусе внимания отечественных исследователей в первой четверти ХХI века. Широкий пласт исследований, посвященных проблематике российской идентичности, ее ценностно-символическим основаниям, факторам ее кристаллизации и основным тенденциям эволюции, отличается заметным многообразием и достаточно глубокой теоретической проработанностью (Евгеньева, Титов, 2010; Комаровский, 2015; Малинова, 2010; Попова, 2020). Не менее важно и то, что указанная проблема имеет осязаемое научно-практическое измерение: задача конструирования конвенциональной, устойчивой и позитивной в мотивационном плане модели общероссийской идентичности является очевидным приоритетом государственной политики, по крайней мере, с начала 2010-х годов. Острота и критическая значимость указанной задачи возрастает сегодня, в 2020-е годы, в условиях резкой эскалации геополитического и ценностно-смыслового конфликта России со странами Запада.

При этом очевидно, что, говоря о становлении прочной модели общероссийской национально-государственной идентичности, особое внимание следует уделять российской молодежи – тому социальному слою, который, с одной стороны, олицетворяет будущее российской государственности, а с другой, еще находится в ситуации не завершенного поиска собственного политического «мы». Подчеркивая важность ценностного самоопределения молодых россиян, Президент России В. В. Путин отметил: «залог будущего страны, преемственности ее развития в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности, училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования и, безусловно, знала историю своей страны, имена настоящих героев и созидателей».

Можно констатировать, все указанные выше обстоятельства и моменты свидетельствуют об очевидной актуальности рассматриваемой проблематики. Таким образом, рассматриваемая научная проблема заключается в следующем: в современной социогуманитарной науке не сформировалось развёрнутого понимания содержания и основных векторов трансформации ценностно-смысловых компонентов, конституирующих конфигурацию национально-государственной идентичности российской молодежи в условиях социально-политических изменений 2010-х – начала 2020-х гг. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения специфики и детализации ценностных оснований формирования национально-государственной идентичности российской молодежи.

Методология и методы (Methodology and methods). Одним из важных аспектов проводимого исследования является поиск его приемлемых теоретико-методологических оснований. Очевидно, что концептуализация указанных оснований предполагает симбиотический взгляд на рассматриваемую проблему – сочетание идентитарных подходов и теорий политических ценностей. Поэтому в рамках данного исследования представляется необходимым выделить три основополагающих теоретико-методологических компонента. Первый и центральный компонент – это современные теории макрополитической идентичности, развернуто представленные в трудах зарубежных и отечественных ученых. В данном контексте особый интерес представляют исследования Г. Ариэли (Ariely, 2012), Д. Белла (Bell, 2003), Х. Беста (Best, 2011), О. Ю. Малиновой (Малинова, 2010), О. В. Поповой (Попова, 2020), В. С. Комаровского (Комаровский, 2015), С. В. Расторгуева (Расторгуев, Титов, 2024). Согласно их видения, национально-государственная идентичность может рассматриваться как разновидность макрополитической идентичности, сложный и многогранный конструкт, впитывающий в себя историко-психологическую и социокультурную специфику национального политического сообщества.

Второй теоретико-методологический компонент исследования – это политико-психологический подход, основные положения которого представлены в работах Т. В. Евгеньевой (Евгеньева, Титов, 2010), Е. Б. Шестопал (Шестопал, 2019), Н. В. Смулькииной (Смулькина, Усманова, 2023) и других ученых. Согласно данному подходу, национально-государственная идентичность мыслится как сложный, многомерный политический и культурно-психологический конструкт, вбирающий в себя широкий комплекс элементов массового политического сознания – установок, ценностей, образов и символов.

Третий теоретико-методологический компонент, на который опирается проводимое исследование, – это современные теории и концептуальные исследовательские модели социально-политических ценностей и политических поколений. В данном ракурсе особого внимания заслуживают исследования, посвященные проблематике ценностной трансформации российской молодежи, – труды Ю. А. Зубок и В. И. Чупрова (Зубок, Чупров, Любутов, Сорокин, 2021; Зубок, 2022; Зубок, Березутский, 2020), Т. Н. Самсоновой (Самсонова, Зиненко, 2021), А. В. Селезневой (Селезнева, 2020), А. Н. Котляревича (Котляревич, 2023) и ряда других авторов.

Акцент на триангуляцию указанных методологических оснований позволяет определить национально-государственную идентичность как сложный, многомерный политико-психологический и социокультурный конструкт, симбиотический по своему генетическому содержанию. Такой конструкт представляется относительно резистентным к вызовам внешней социально-политической среды, но, тем не менее, не является безусловной политико-культурной константой, а подвержен внутренним ценностно-смысловым трансформациям, в том числе, межпоколенческого характера.

Необходимо также отметить, что существенную методологическую значимость для выстраивания полномасштабного фундамента исследования имеют труды, в которых рассматривается проблематика и механизмы реализации государственной политики, ориентированной на поэтапное формирование политической идентичности российской молодежи. Прежде всего, речь идёт о молодежной политике, ее различных функциональных подсистемах и стратегических направлениях. В указанном контексте серьезный интерес представляют работы С. В, Чуева, М. Б. Полякова (Чуев, Поляков, 2017), Т. В. Коростелевой (Коростелева, 2020) и других исследователей.

Эмпирическую базу исследования составляют результаты, полученные в ходе реализации научных проектов «Ценностные ориентации российской молодежи в условиях глобальных изменений» (2024 год) и «Ценностные ориентации российской молодежи» (2017 год) под руководством С. В. Чуева (Ценностные ориентации, 2017). Методом исследования являлся дистантный опрос в форме анкетирования на цифровой платформе Центра социологических исследований «14-35» Государственного университета управления. В ходе исследования было собрано и обработано 1432 анкеты респондентов (675 мужчин, 757 женщин) в возрасте 14-35 лет, представляющих 31 субъект Российской Федерации. Существенным компонентом эмпирической базы исследования выступают данные общероссийских опросов ведущих социологических центров России – Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). В ходе исследования в целях верификации и оценки представляемых данных и тенденций были также использованы материалы более ранних научно-исследовательских проектов, реализуемых Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, Финансовым университетом при Правительстве РФ, Государственным университетом управления.

Немаловажный аспект проводимого исследования связан с темпоральной операционализацией понятия «молодежь». На сегодняшний день под молодежью в отечественной научной литературе, как правило, понимается широкая и внутренне разнородная социально-демографическая общность россиян в возрасте 14-35 лет. Таким образом, российская молодежь предстает перед нами как сложный в ценностном плане социальный конгломерат, совокупность двух поколений: она интегрирует в свой состав как «зумеров», так и «старшую молодежь» в возрасте 28-35 лет, относящуюся к поколению «миллениалов» (Зверева, 2018). Однако, руководствуясь возможностями использования репрезентативных данных общероссийских опросов (проводимых ВЦИОМ и ФОМ), представляется логичным несколько сузить возрастные рамки исследуемого социального массива до 18-35 лет, исключив, таким образом, из поля проводимого анализа «школьную» молодёжь 14-18 лет.

Представляется, что отдельного пояснения также заслуживают хронологические рамки исследования – 2014-2024 гг. Выбор 2014 года в качестве отправной точки проводимого анализа связан с тем, что именно в этот период произошли существенные качественные изменения в динамике социальных настроений и в содержании массового политического сознания российских граждан. Отражением этих глубоких и форсированных социально-политических изменений, имевших место в 2014-2015 гг., стал «крымский консенсус», генезис и факторы которого достаточно подробно описаны российскими учеными.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Ключевым теоретическим вопросом проводимого исследования является формулирование приемлемого определения понятия «национально-государственная идентичность», позволяющего отобразить структурное многообразие данного феномена. В рамках проводимого исследования и с учетом необходимости анализа политических ценностей, представляется возможным охарактеризовать национально-государственную идентичность как «сложный, эволюционирующий конструкт, сложившийся и видоизменяющийся в массовом политическом сознании российских граждан. Он включает себя как устойчивые, медленно трансформирующиеся историко-культурные составляющие (язык, традиции и т. д.), так и более подвижные элементы – образы наиболее значимых социально-политических субъектов» (Расторгуев, Титов, 2024: 281). То есть, перед нами предстает не «одномерная» атрибутивная самоидентификация (представляемая в виде редуцированного «самоописания»), а многомерное социально-политическое представление-конструкт, выполняющее интегративную функцию по отношению к другим фрагментам массового сознания и способный оказывать существенное влияние на паттерны политического поведения. Исходя из подобного понимания, справедливо предложить следующую трехуровневую («ценностно-образно-символическую») композицию национально-государственной идентич ности (Рисунок 1).

На наш взгляд, представленная трехуровневая модель органично вытекает из схем структурной операционализации понятия «национально-государственная идентичность», осуществленной в более ранних теоретических исследованиях (Евгеньева, Титов, 2010). Она позволяет говорить о трех взаимосвязанных блоках (уровнях) структуризации идентичности как ядра политического сознания и способна релевантно описать и национально-государственную идентичность в целом, и ее значимые компоненты (в частности, ценностный профиль).

Первый – «верхний» – уровень конструкта национально-государственной идентичности – мотивационно-поведенческий. Он, опираясь на соответствующие ценностные ориентации и идентификационные образы, обеспечивает опосредованную (но тем, не менее, наблюдаемую учеными) взаимосвязь идентификационного конструкта с соответствующими моделями и паттернами политического поведения. Будучи отражением мотивационно-динамической стороны сознания, он представляет собой в генетическом плане комплекс мотивов и стимулов, активирующих соответствующие реакции на импульсы социально-политической среды и алгоритмы массового политического поведения.

Второй уровень – образно-символический – конституирует связь мотивационно-поведенческого блока с условными «глубинными» слоями национально-государственного самосознания, ценностями и установками. Важно подчеркнуть, что именно указанный уровень в структуре национально-государственной идентичности наиболее детально изучен отечественными и зарубежными исследователями (Бест, 2011; Шестопал, 2019; Смулькина, Усманова, 2023). Как правило, они выделяют в его поле такие базовые идентификационные конструкты, как коллективный образ прошлого, образ будущего, образ пространства, образ «нас» как целостной историко-политической общности, образ значимых других и связанное с ними символическое пространство («символический пантеон» самоидентификации). Справедливо полагать, что идентичность как политико-психологическая целостность (а не «бесконечное множество» когниций и психоэмоциональных фрагментов) структурируется и обретает смысловую завершенность именно на этом, образно-символическом уровне (Комаровский, 2015; Попова, 2020).

Третий уровень структуры национально-государственной идентичности – ценностно-установочный – представляет собой конституирующее основание и смысловой фундамент кристаллизации всей идентификационной структуры массового политического сознания. Его содержание определяется конфигурацией базовых, массово разделяемых общественных ценностей, доминирующих перцептивных и поведенческих установок, определяющих границы восприятия политической реальности и основополагающие модели политического поведения, характерные для конкретного общества на определенном этапе его исторического развития. При этом, рассматривая ценностно-смысловой уровень идентичности, представляется важным не ограничиваться атрибутивным пониманием политических ценностей, их трактовкой исключительно сквозь призму субъективной и ситуативной значимости. Более уместным представляется развернутое понимание политических ценностей, заложенное научной традицией когнитивизма и оформленное в рамках современного политико-психологического подхода. В этом случае политические ценности определяются как «устойчивые, имплицитно присущие отдельной личности, социальной группе или обществу в целом смысловые доминанты, определяющие идеологические приоритеты и политические принципы социальных отношений» (Селезнева, 2019: 178).

Исходя из приведенного выше определения, ценности выступают своеобразной «смысловой экстракцией» национально-государственной идентичности и одновременно – основанием ее поэтапного формирования и дальнейшей трансформации. Подобная функциональная двойственность ценностей подчеркивает их, безусловно, важное место и системообразующую роль в структурной композиции национально-государственной идентичности.

Этап 2014-2019 гг., безусловно, характеризовался не только знаковыми изменениями геополитической ситуации в мире, но и серьезными трансформациями политического сознания российских граждан. Как указывает А. В. Селезнева, «социокультурные особенности политических ценностей молодежи определяются влиянием на них национальной политической культуры и глобальных тенденций. Российская молодежь находится под своеобразным перекрестным воздействием, что отражается в сложной комбинации присущих им ценностей выживания и самовыражения, в парадоксальной значимости для них ценностей свободы и прав человека с ожиданиями их реализации со стороны государства» (Селезнева, 2020: 28). Тем не менее, одной из наиболее заметных тенденций этого периода стала четкая кристаллизация «образа врага» в лице «коллективного Запада». Справедливо полагать, что именно во второй половине 2010-х гг. массовое отношение к Западу и основным западным странам (в особенности, к США) в полной мере трансформировалось от умеренно негативного к резко негативному. Подобная тенденция, в смягченном варианте, прослеживалась и в сознании российской молодежи. Показательно, что указанная динамика соседствовала с преобладающей негативизацией представлений об отношении к России в мире. Так, в ходе исследования ФОМ в мае 2018 года, 46 % россиян в возрасте 18-30 лет высказали мнение, что отношение к России в мире в последние годы ухудшается, и только 20% молодых респондентов отметили, что оно улучшается2.

Безусловно, такие результаты свидетельствуют как о частичной негативизации политических ожиданий молодежи, так и формировании весьма прочных ценностно-установочных оснований «негативной» геополитической идентичности России. То есть, положение и перспективы нашей страны в мире уже во второй половине 2010-х гг. отчетливо осознавались большинством молодых российских граждан не с точки зрения потенциальных возможностей, а через негативно окрашенную перцептивную установку – сквозь призму опасности, угроз и социально-политических вызовов, генерируемых Западом и адресованных нашей стране.

Представляется, что рассмотренную выше тенденцию, всё же, не следует абсолютизировать: образ «врага» в лице «коллективного Запада» не стал безусловной ценностно-смысловой доминантой политического сознания российской молодежи. Обращаясь к современным теориям «образа врага»

(К. Шмитт, И. Нойманн), можно заметить, что данный образ всегда опирается на соответствующие исторические основания, предполагает проекцию конфликтности из прошлого в настоящее и будущее. Однако функциональное значение указанного образа, в первую очередь, связано с заключенным в нем культурно-символическом потенциале негативной (на основе противостояния с представляемым «врагом) консолидации конкретного общества (Нойманн, 2004; Шмитт, 2016). Безусловно, российская молодежь в основной своей массе не была ориентирована на редуцированный образ России как «осажденной крепости». В существенной мере обращение к подобному «врагу» – не результат глубокой социальной рефлексии, а приемлемый для молодежи способ реструктуризации собственной социальной реальности, переформатирования «мы – они» отношений в условиях неопределенности и роста социальных рисков (Зубок, 2022). Более того, негативное отношение к Западу прочно соседствует в сознании молодых россиян с прагматическим запросом на деэскалацию геополитической напряженности и возврат к привычным материально-символическим атрибутам, связанным с западной макроцивилизацией. Поэтому речь, скорее, идет о том, что для значительной части российской молодежи «образ врага» выполняет именно ситуационную функцию мощной психоэмоциональной консолидации, форматирует модель «негативной идентичности» и таким образом восполняет некоторый дефицит позитивных консолидирующих смыслов и ценностей.

В равной мере исследования второй половины 2010-х гг. (проведенные еще в «допандемийный» период) не позволяют говорить и о какой-либо заметной «катастрофизации» социально-политических представлений молодых россиян. Тем не менее, дальнейший анализ ценностных оснований национально-государственной идентичности российской молодежи представляется возможным, в том числе, и с учетом активации негативного идентификационного компонента – весьма заметного переформатирования геополитических представлений о «значимом другом» в лице западного мира. То есть, речь идёт о выстраивании своеобразной оптики восприятия «нас в мире» – ограничительной ментальной рамке, в которой «глобальный мир» мыслится российской молодежью не как «пространство возможностей» или даже естественная конкурентная среда, а, прежде всего, как источник опасности и конфликтности.

Важно отметить: национально-государственная идентичность российской молодежи в целом не может быть сегодня однозначно охарактеризована в ценностном плане как исключительно «негативный» конструкт, генерируемый вокруг «образа врага» в лице стран Запада. Вместе с тем она явно тяготеет к накоплению внутреннего конфликтного потенциала, всё более ориентирована на резкую, аффективную поляризацию «своих» и «чужих»: и в пространствах повседневности, и в культурно-историческом измерении, и в геополитическом ракурсе.

Анализируя динамику ценностей российской молодежи в 2014-2024 гг., можно достаточно четко зафиксировать тот факт, что в ценностных иерархиях молодых россиян никогда не доминировали ценности политико-консолидационного характера, направленные на актуализацию собственного политического «мы». Так, весьма показательно, что в 2017 году ведущими ценностными ориентациями российской молодежи (согласно данным ВЦИОМ) ведущее положение занимали доход (15%), порядок и стабильность (11%) и самореализация (8%). При этом эксперты, характеризуя сложившуюся на тот момент ситуацию, отмечали: «на рациональном уровне политика властей пользуется поддержкой (стабильность, внешнеполитические успехи), но на уровне ценностей – ситуация внутри страны воспринимается как не отвечающая основным ценностям (справедливость, честность, уважение)»3.

Аналогичное исследование ценностных ориентаций российской молодежи 14-35 лет, проведенное ВЦИОМ в декабре 2022 года, выявил что ключевыми ценностно-смысловыми императивами для молодых россиян являются высокий уровень благополучия (58%). Показательно, что 54% респондентов при этом весьма осознанно выбирают тактику дистанцирования от макросоциальной и политической действительности, предпочитая «жить спокойно, работая и заботясь о семье» О возможности «приносить пользу своему народу, обществу, активно участвуя в общественной и политической жизни», упомянули лишь 26% молодых россиян. Таким образом, сегодня в целом среди молодых россиян сохраняется тенденция отчетливого превалирования семейных (свыше 90%) и индивидуально-материальных (70-80%) ценностей над ценностями социально-политического плана4.Микросоциальные и материальные ориентации молодежи были весьма убедительно подтверждены и данными более поздних социологических исследований 2023-2024 гг. Тем не менее, возможно говорить и о том, что у некоторых сегментов российской молодежи наметился и весьма невыразительный, идеалистический по своей сути «неолиберальный тренд» – запрос на ценности индивидуальной социальной свободы и самореализации (Котляревич, 2023).

На этом фоне крайне симптоматично, что 2022 год стал, несомненно, кризисным с точки зрения гражданско-политической самоидентификации российской молодежи. Если в 2021 году о себе как «гражданах РФ» упомянули 90% молодых россиян, то в декабре 2022 года – только 83%5. Справедливо полагать, что такая тенденция во многом обусловлена частичной (но далеко не тотальной) негативизацией социально-психологического самочувствия российской молодежи в условиях начала Специальной военной операции и последующего объявления мобилизации в сентябре 2022 года. В этом смысле СВО, безусловно, явилось вызовом и в целом для политического сознания российской молодежи, и для национально-государственной самоидентификации молодых россиян, в частности. Среди ценностных приоритетов молодых россиян на первое место вышел запрос на безопасность и ощущение стабильности6.

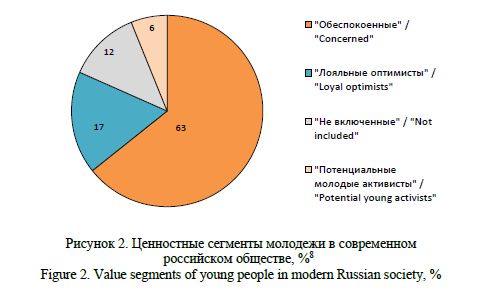

В силу этого российская молодежь стала несколько более конформистской (ориентированной на мнение собственного близкого окружения) и тревожной. Преобладание «обеспокоенной» молодежи, ориентированной на ценности безопасности и предсказуемости, весьма четко фиксируют и соответствующие результаты социологических исследований, что отражено на Рисунке 2.

Можно констатировать, что политические события 2022 года спровоцировали и пересмотр нейтрально-лоялистского отношения основной массы молодых россиян к действующей власти, и некоторые колебания установок гражданской идентичности. Вместе с тем, общероссийские исследования весьма убедительно показывают, что усиление критицизма в молодежной среде по отношению к «своей стране» и собственному национально-государственному «я» не привело к всеобъемлющему «пересмотру» или, тем более, отмене установок российской национально-государственной идентич ности среди молодых российских граждан7.

Тем не менее, весьма очевидно, что в ценностной структуре молодежи индивидуализированные, «я – центричные» ценностные ориентации материального и «постматериального» характера. На первый план в сознании российских «миллениалов» и «зумеров» выходят те ценности, идентификационный потенциал которых достаточно четко ограничен социетальными «пространствами повседневности» и не выходит за «типичные» социально-бытовые рамки (семья, друзья, коллеги, узкое «сообщество интересов»).

В ракурсе проводимого исследования весьма интересным видится место таких ценностей, как государство и патриотизм в пространстве национально-государственной самоидентификации молодых россиян.

Рассматривая многогранную категорию «государство» как сложносоставную политическую ценность, можно заметить, что, с одной стороны, констатация важности государственного компонента в массовом сознании всех социально-демографических сегментов российского общества (включая, разумеется, молодежь) является несомненной. Значимая роль государственного (патерналистского, «державного») компонента в мозаичной системе политических представлений молодых россиян отражена в большинстве исследований, посвященных социально-политическим ценностям и проблематике российской идентичности. Общеизвестно, что «великодержавная» установка (в различных ее вариациях – «имперской», интеграционистской «неосоветской» и т.д.), подпитываемая ретроспективными сюжетами коллективного образа прошлого, была органически вписана в политико-психологический ландшафт российского общества и ранее (Шестопал, 2019). Поэтому вполне справедливо утверждать, что она унаследована (с известными модификациями несколько иными смысловыми акцентами) современной российской молодежью в процессе политической социализации от более ранних политических поколений. Более того, сопоставление данных политико-психологических исследований прошлых лет указывает на то, что психологический запрос на геополитический статус великой державы в молодежной среде даже несколько возрос (по сравнению с началом – серединой 2010-х гг.). Можно полагать, что подобная ориентация на государство может отчасти рассматриваться как маркер социальной пассивности и «размывания» идентичности (Зубок, Чупров, Любутов, Сорокин, 2021). То есть, речь идёт о своеобразной метаморфозе – превращении национально-государственной идентичности части молодых россиян в патерналистскую государственно-национальную. В такой «перевернутой» конфигурации идентичности именно государство, транслируемые им политические конструкты, играют определяющую роль и превалирует над всеми другими проявлениями политической самоидентификации. Однако согласно данным отечественных социологов, явная жизненная пассивно в целом (и социальная пассивность в частности) характерны для относительно малого числа (не более 15%) молодых россиян (Зубок, Чупров, Любутов, Сорокин, 2021).

С другой стороны, исследования конца 2010-х – начала 2020-х гг. весьма убедительно показывают, что государство мыслится российской молодежью не как безусловный, экзистенциальный смысловой императив, терминальная социально-политическая ценность, а преимущественно как «пространство возможностей»9. В этой логике задача государства – обеспечивать весь необходимый комплекс условий для социальной самореализации личности. То есть, необходимо признать: государство для современной российской молодежи, большей ее части, – есть либо формально-атрибутивная, либо сугубо инструментальная ценность. В первом случае государство и российская государственность рассматриваются молодыми россиянами в поверхностно-рефлексивном и аффективном ракурсах, как унаследованная ими производная исторической реальности, часть непрерывной традиции и, в ряде случаев, «то, чем можно гордиться».

Во втором случае преобладает функционально-сервисный взгляд на государство: они лишь инструмент (хотя, и безусловно важный) обеспечения социального комфорта, жизненного благополучия и самореализации молодых россиян. В этом смысле справедливо говорить о том, что в молодежной среде весьма четко заметен симбиотический по своей природе прагматично-патерналистский ракурс отношения к государству и «стране России» в целом («оно нам должно, а мы ему нет»). Объяснением такого феномена сервисного и утилитаристского взгляда на государство, его деятельность, во многом может служить габитус пассивной жизненной позиции, который предполагает, в том числе, ориентацию на собственное благополучие и выраженный индивидуализм (Зубок, Чупров, Любутов, Сорокин, 2021). Молодые россияне, исповедующие такой взгляд на жизнь, не стремятся интегрироваться в общественную и политическую активность, но тем не менее, активно демонстрируют образцы «я-центричного» восприятия действительности, в котором государство «должно» обеспечить им высокий уровень социального комфорта, материального и символического потребления.

Естественно, такие ценностные ориентации не способствуют актуализации национально-государственной идентичности в политическом сознании российской молодежи. Сохраняясь как имманентная, глубоко укоренённая установка политического сознания и подпитываясь условно «традиционными» социально-политическими ценностями (безопасность, порядок, социальная справедливость), она может весьма легко принимать формы и атрибуции декларативного и пассивного «политического лоялизма» в молодежной среде, тем не менее, не ретранслируется в мобилизационные позитивно-активистские модели политического поведения10.

Во многом аналогичные смысловые аберрации и слабость взаимосвязи между декларируемыми ценностными ориентациями и паттернами политического поведения можно наблюдать и в отношении такой политической ценности, как патриотизм (Титов, 2023). Следует отметить, что патриотизм, вне всякого сомнения, относится к числу ведущих политических ценностей российского общества, изначально обладающих высоким потенциалом макрополитической консолидации. Как показывают исследования Центра «14-35» Государственного университета управления, проведенные в июне-сентябре 2024 года, молодые россияне, придерживающиеся позиций социального активизма, мыслят «патриотизм» в широком разнообразии смысловых и психоэмоциональных вариаций. Так, они отмечают, что патриотизм – это: «любовь к стране и месту, где ты родился», «любовь к Родине», «обязанность защищать Родину», «единство и преемственность поколений», «уважение к старшим». При этом весьма показательно, что, согласно полученным исследовательским данным, выявленные ценностные установки дополняются в сознании российской молодежи позитивными микросоциальными императивами – жизненными ориентациями на такие базовые ценности, как семья, служение Отечеству, взаимопомощь и взаимоуважение11.

Важно отметить, что упомянутые выше результаты в целом коррелируют с «позитивной полифонией» патриотизма в сознании молодежи, которая была выявлена ранее в ходе исследования ценностных ориентаций молодых россиян, проведенного под руководством С. В. Чуева в 2017 году (Ценностные ориентации, 2017). Отмечается, что «с одной стороны, молодые люди выбирают альтернативы, свидетельствующие о так называемом пассивном патриотизме: любить Родину (79,1%), испытывать гордость за великие достижения страны (72,7%), знать культуру страны и гордиться ею (57,3%), верить в великое будущее страны (47,4%), испытывать ностальгию вдали от Родины (24,8%). С другой стороны, респондентам свойственен и активный патриотизм: 62,1% респондентов готов действовать во благо своей страны; защищать свою страну с оружием в руках (57,5%); исполнять обязанности гражданина, соблюдать законы государства (56,7%), вести активную борьбу с угрозами, которые разрушают страну изнутри (35%)» (Ценностные ориентации, 2017: 34-35).

С одной стороны, результаты научного проекта «Ценностные ориентации российской молодежи в условиях глобальных изменений», реализованного учеными Государственного университета управления в 2024 году, убедительно подтверждают выявленную ранее тенденцию – рост значимости патриотизма и патриотических ориентаций для социального и политического самоопределения современной российской молодежи. Патриотические установки в той или иной мере разделяет 89% молодых респондентов, и для 73% данные установки являются значимым императивом, непосредственно способным воздействовать на паттерны и модели их социального и политического поведения1. Более того, выявленные тенденции дифференциации смыслового пространства и роста вариативности патриотизма позволяют говорить и о патриотической идентичности как некотором ценностно-смысловом знаменателе, сближающем (и гипотетически способном консолидировать в идейно-политическом плане) различные группы и слои российской молодежи.

C другой стороны современные исследователи говорят о различных версиях патриотизма в политическом сознании россиян. Например, И. А. Халий дифференцирует «безоговорочный и «преобразовательный» патриотизм (Халий, 2017). Г. С. Степанова считает, что необходимо разделять патриотизм по отношению к Государству и Отечеству / Родине (Степанова, 2020). Согласно ее мнению, в современной России имеет место отчуждение и социальное недоверие по отношению к Государству (Степанова, 2020).

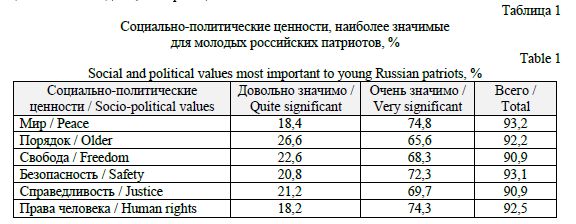

В этом смысле промежуточные результаты исследования «Ценностные ориентации российской молодежи в условиях глобальных изменений» (2024 год) также убедительно показывают, что патриотизм может и должен рассматриваться преимущественно как условный «рамочный» психологический знаменатель-установка, но не как монолитная всепоглощающая доминанта в системе социально-политических ценностей молодежи, вбирающая в себя иные ценностно-смысловые конструкты13. Доказательством вариативности и внутренней противоречивости патриотизма как интегративного ценностно-смыслового конструкта служит ранее выявленная предельно мозаичная ценностно-психологическая палитра, существующая в сознании именно тех молодых россиян, которые идентифицируют себя в качестве патриотов (Таблица 1)14.

Представленная выше эклектичная ценностная панорама показывает, что сегодня в полной мере справедливо говорить о различных прочтениях и когнитивных «расшифровках» патриотизма, его содержания, в сознании молодых россиян. По-существу, речь идёт о многообразии трактовок и атрибуций патриотизма. Результатом подобного многообразия становится сосуществование в молодежной среде различных «патриотизмов» – лоялистстского, неоимперского, этнокультурного, критического, либерального.

Следовательно, анализ патриотизма как макрополитической ценности также позволяет заметить, что (как и в ситуации с «государством») имеет место существенная аберрация смыслов. Только, если в случае с «государством» речь идёт о смысловом «сдвиге» от экзистенциального и терминального восприятия к прагматизму и инструментальному его пониманию, то в случае «патриотизма» происходит несколько иная смысловая аберрация – а именно, неоправданное его смысловое расширение, приводящее к размыванию содержательных границ данного понятия.

Закономерным следствием аморфности и гипертрофированной пластичности патриотизма и «патриотической идентичности» является частичная утрата ими консолидационного ресурса и. тем более, мобилизационного макрополитического импульса. В сознании молодых россиян патриотизм все более предстает именно как ценность-атрибут, вторичная характеристика «образа я» в его социальной проекции («я в глазах других»). В этой ситуации патриотизм не выступает как актуальная, консолидирующая ценностная ориентация, насыщенная в своем когнитивном и эмоциональном ракурсах и способная существенно влиять на массовое поведение российской молодежи.

Заключение (Conclusions). Полученные результаты исследования позволяют сделать ряд следующих выводов.

Во-первых, несомненной является конституирующая роль ценностно-установочного фундамента массового сознания, аккумулированных в нем политических ценностей, в формировании и эволюции национально-государственной идентичности российской молодежи. Можно с уверенностью констатировать, что именно содержание базовых политических ценностей во многом определяет траектории эволюции образно-символического и мотивационно-поведенческого профилей национально-государственной идентичности молодых россиян.

Во-вторых, современные социологические и политико-психологические исследования убедительно доказывают тот факт, что в ценностно-мотивационных иерархиях современной российской молодежи, всех значимых ее сегментов и возрастных групп, явно превалируют индивидуалистские прагматические (достаток, карьера, самореализация) и микросоциальные (семья, друзья) ценности, обладающие весьма ограниченным консолидационном потенциалом с точки зрения конструирования макрополитических сообщественных идентификационных «матриц», к которым относится национально-государственная идентич ность.

В-третьих, существенным, хотя и не доминирующим фактором ценностно-смыслового форматирования национально-государственной идентичности российской молодежи в 2014-2024 гг. явилась актуализация негативных геополитических сюжетов массового сознания, формирование образа врага в лице «коллективного Запада» и, как следствие, заметный акцент на негативную модель самоидентификации – осознание собственного национально-государственного «мы» сквозь призму образа «значимого другого». Безусловно, такая тенденция, имеющая во многом политико-контекстуальный характер и связанная с международно-политической динамикой 2010-х – первой половине 2020-х гг., не может интерпретироваться исключительно в деструктивном ракурсе, но, тем не менее, накладывает определенные политико-психологические ограничения на формирование развернутого позитивного ценностно-смыслового пространства российской идентичности в политическом сознании молодых россиян.

В-четвертых, очевидной проблемой является аберрация смыслов, заключённых в таких, несомненно, важных идентификационных ценностях российской молодежи, как «государство» и «патриотизм». Так, в случае «государства» имеет место смещение от терминальных смысловых интерпретаций к инструментальным и прагматическим ценностным ориентациям. Российская молодежь всё более воспринимает «государство» не в экзистенциальном ракурсе, а в сугубо утилитарном, функционально-сервисном его понимании. Политическая ценность «патриотизм» будучи интегративной и многоплановой по своей природе, тяготеет к неоправданному расширению – множественности субъективных «прочтений» и также во многом утрачивает свой консолидационный идентификационный потенциал.

Можно полагать, что перспективы дальнейшего изучения ценностных оснований национально-государственной идентичности российской молодежи связаны с более активным применением качественных психологических методик, позволяющих диагностировать глубинные факторы и нюансы восприятия, влияющие на массовое сознание молодых россиян. В частности, в центре внимания может оказаться проблема многообразия интерпретаций молодыми россиянами номинально (с точки зрения используемых семантических единиц) одних и тех же ключевых социально-политических ценностей, обусловивших серьезные различия формирующихся на их основе вариантов национально-государственной самоидентификации.

Представляется, что полученные результаты исследования могут быть также использованы в практическом ключе, при формулировании основных приоритетов и разработке стратегий государственной молодежной политики в Российской Федерации, при реализации государственной политики РФ в сферах образования, исторического просвещения и культуры. Полученные результаты могут представлять интерес с точки зрения задач дальнейшей институционализации и выработки ценностно-смысловых оснований государственной политики идентичности в России. Выводы исследования могут быть также востребованы в деятельности некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи.

Таким образом, сегодня можно констатировать, что ценностные основания общероссийской национально-государственной идентичности молодежи характеризуются существенной аморфностью и очевидной дефицитарностью. Эти тенденции, безусловно, сдерживают формирование устойчивой и развернутой в когнитивном плане модели национально-государственной идентичности российской молодежи.

Благодарности

Исследование проведено авторским коллективом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет управления» в рамках исполнения государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на выполнение проекта по теме: «Ценностные ориентации российской молодежи в условиях глобальных изменений» (FZNW-2024-0029), регистрационный номер НИОКТР 124092700024-1.

Список литературы

Евгеньева Т. В., Титов В. В. Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи // Полис. Политические исследования. 2010. № 4.

С. 122-134. EDN: MNJSHF.

Зверева Е. А. Особенности медиапотребления «поколения Y» и «поколения Z» // Социально-гуманитарные знания. 2018. № 8. С. 205-216. EDN: XZIPRR.

Зубок Ю. А., Березутский Ю. В. Социальная активность молодежи: мировоззренческие основания саморегуляции // Власть и управление на Востоке России. 2020. № 2 (91). С. 89-105. DOI: 10.22394/1818-4049-2020-91-2-89-105. EDN: UOMSPG.

Зубок Ю. А., Чупров В. И., Любутов А. С., Сорокин О. В. Жизненные позиции молодёжи: смысловые основания формирования // Вестник Института социологии. 2021. Том 12, № 3. C. 79-98. DOI: 10.19181/vis.2021.12.3.738.

Зубок Ю. А. Изменяющаяся социальная реальность: рефлексия теоретических и эмпирических аспектов социологического исследования молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 3. С. 10-30. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-2.

Комаровский В. С. Формирование национально-государственной идентичности в России: вызовы и риски // Власть. 2015. № 3. С. 20-27. EDN: TNRRET.

Коростелева Т. В. Личностные ресурсы в управлении качеством жизни молодежи: стратегии, инструменты, измерения. СПб.: Наукоемкие технологии, 2020. 148 с. ISBN: 978-5-6044793-1-5. EDN: QEZJLM.

Котляревич А. Н. Ценности современной российской молодежи: неолиберальный тренд // Культура и безопасность. 2023. № 1. С. 5-15. DOI:10.25257/KB.2023.1.5-15.

Малинова О. Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. № 1. С. 5-28. EDN: MVGSDT.

Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей / перевод с английского В. Литвинова, И. Пильщикова. Москва: Новое издательство, 2004. 335 с.

Попова О. В. О нерешенных проблемах теории государственной политики идентичности в российской политологии // Политическая наука. 2020. № 4. С. 86-110. DOI: 10.31249/poln/2020.04.05.

Расторгуев С. В., Титов В. В. Кризис российской национально-государственной идентичности в конце ХХ – начале ХХI в.: факторы, специфика, репрезентации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2024. № 2. С. 277-291. DOI: 10.22363/2313-1438-2024-26-2-277-291. EDN: NJDGXY.

Самсонова Т. Н., Зиненко В. Е. Формирование политической субъектности молодежи в современной России: критерии, условия, проблемы // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 3. С. 17-24. DOI: 10.24158/pep.2021.3.2. EDN: SSLJPD.

Селезнева А. В. Концептуально-методологические основания политико-психологического анализа политических ценностей // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 49. С. 177-192. DOI: 10.17223/1998863X/49/18. EDN: GOSNKF.

Селезнева А. В. Политические ценности российской молодежи: социокультурные особенности и идентификационный потенциал // Общество. Коммуникация. Образование. 2020. № 3. С. 20-32. DOI: 10.18721/JHSS.11302.

Смулькина Н. В., Усманова З. Р. Актуализация образов прошлого в представлениях граждан о будущем России // Политическая наука. 2023. № 2. С. 254-272. DOI: 10.31249/poln/2023.02.11. EDN: HEYMLZ.

Степанова Г. С. Содержание социальных представлений о государстве и Отечестве у современной молодежи как проявдление патриотизма // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 4-2 (94). С. 107-110. DOI: 10.23670/IRJ.2020.94.4.046.

Титов В. В. Патриотизм в структуре национально-государственной идентичности российской молодежи // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 11 (124). С. 50-55. DOI: 10.24158/pep.2023.11.5. EDN: QQCNQJ.

Халий И. А. Патриотизм в России: опыт типологизации // Социологические исследования. 2017. № 2 (394). С. 67-74. EDN: YGAMSJ.

Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодёжной политики: результаты исследования: монография / Государственный университет управления; под общей редакцией С. В. Чуева. Москва: Издательский дом ГУУ, 2017. 131 с.

Чуев С. В., Поляков М. Б. Основные проблемы развития сферы государственной молодежной политики // PolitBook. 2017. № 3. С. 45-63. EDN: ZSVRMV.

Шестопал Е. Б. Проект длиною в четверть века. Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России (1993-2018) // Полис. Политические исследования. 2019.

№ 1. С. 9-20. DOI: 10.17976/jpps/2019.01.02.

Шмитт К. Понятие политического / перевод с немецкого под редакцией

А. Ф. Филиппова. СПб: Наука , 2016. 568 с.

Ariely G. Globalisation and the decline of national identity? An exploration across Sixty three countries // Nations and nationalism. 2012. № 18 (3). Pр. 461-482. DOI: 10.1111/J.1469-8129.2011.00532.X.

Bell D. Mythscapes: Memory, Mythology, and National Identity// British Journal of Sociology. 2003. № 1. Pр. 63-81. DOI: 10.1080/0007131032000045905.

Best H. The Elite-Population Gap in the Formation of Political Identities // A Cross-Cultural Investigation. Europe and Asia Studies. 2011. № 6. Р. 995-1009. DOI: 10.1080/09668136.2011.585751.