Образ инклюзивного лидера в оценках студенческой молодежи

Aннотация

Формирование лидерского потенциала молодежи тесно связано с образовательной средой, которая является уникальным местом взаимодействия обучающихся с разными потребностями и возможностями. Именно в ней складывается представление о лидерстве, которое сопровождает молодых людей в течение длительного времени. В то же время инклюзивное лидерство в молодежной среде и его восприятие недостаточно изучены в социологии. В статье приведено авторское определение «образ инклюзивного лидера», представляющее собой адаптированный социологический концепт «социального портрета» с учетом специфики инклюзии и молодежного лидерства. Автором проведено социологическое исследование методом анкетного онлайн-опроса (N = 295) среди студентов российских вузов – партнеров РУМЦ. Анкета включала три блока: социальный портрет инклюзивного лидера, специфика его восприятия молодежью и данные о респондентах. Результаты исследования показали, что у молодежи сформировано представление об инклюзивном лидере как о человеке, обладающем специфическим набором личностных качеств и ценностей. В отличие от традиционного лидерства, инклюзивное лидерство проявляется преимущественно через поддерживающее поведение и наставничество. Ключевые для молодежи характеристики инклюзивного лидера – эмпатия, высокая моральность и доброжелательность. Исследование выявило ключевые факторы, влияющие на восприятие инклюзивного лидерства: наличие инвалидности или ОВЗ, пол и возраст респондентов. Готовность стать инклюзивными лидерами в молодежной среде довольно высока, однако респонденты отмечают наличие значительных барьеров, требующих системных мер поддержки на государственном уровне.

Введение (Introduction). Создание положительного образа человека с инвалидностью – это один из эффективных путей формирования общественного мнения, ключ к толерантному и принимающему отношению к инвалидности в обществе. Такое «принимающее» общество основано на идеологии инклюзии, которая исходит из идеи о том, что различия между людьми, какими бы причинами они не определялись, рассматриваются как естественное явление и не могут служить основанием для ограничения их прав (Афонькина, 2015).

Важнейшей сферой применения инклюзии является образование. Инклюзивное образование – это «подход, заключающийся в позитивном отношении к разнообразию учеников и в восприятии индивидуальных особенностей не как проблемы, а как возможностей для обогащения процесса познания» (ЮНЕСКО, 2007). Т.е. в первую очередь – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся.

Образовательное пространство является уникальной средой с точки зрения инклюзии, ведь в нем представлены, с одной стороны, равные по возрасту участники (сверстники), с другой стороны, имеющие разные возможности и потребности. Т.е. именно в образовательной среде стихийно или целенаправленно формируется социально-психологический опыт взаимодействия нормотипичных людей и людей с особенностями развития. Результатом такого опыта является формирование образа, во-первых, нормотипичного человека в сознании людей, имеющих особенности в развитии, и наоборот, в сознании нормотипичных людей – образа человека с особенностями развития. В подобной среде также происходит формирование личности, обладающей лидерскими качествами, т.е. неформального лидера инклюзивного сообщества – инклюзивного лидера.

«Образ» – довольно широкое понятие, под ним можно понимать некую целостность восприятия, состоящую из структурных элементов. Социальный образ – это совокупность социальных смыслов, на основе которых мы рефлексируем социокультурные явления или процессы. Важно, что эти смыслы формируют мировоззрение человека (Сильнова, 2014).

В социологии «образ» – это конструкт социального объекта, представления о нем в сознании людей, которые формируются в результате опыта взаимодействия. Этот конструкт динамичен, может изменяться во времени под влиянием новых взаимодействий, но большая роль отводится именно молодому возрасту. Важная черта образа – наличие эмоционального отношения к объекту и его вербализация, закрепление в определенных терминах (Сильнова, 2014).

В социологическом дискурсе категория «образ» применима как к индивиду, так и к социальной группе. Кроме того, образ формируется и в отношении различных социальных ролей и статусов, таких как мать, учитель, руководитель. Последний представляет особый интерес для социологического анализа, поскольку отражает общественные представления о лидерах, оказывающих значительное влияние на других людей.

В социологии лидерство определяется как процесс социального влияния, при котором один индивид или группа направляет, мотивирует и координирует деятельность других для достижения общих целей. Оно может быть институционализированным, закрепленным в нормативно-правовых актах и организационных структурах, либо возникать спонтанно, вне формальных регламентов (Ибрагимова, 2009). Соответственно, можно говорить о существовании как формального, так и неформального образа лидера, каждый из которых обладает специфическими характеристиками. Воздействие лидера также может быть транзакционным и трансформационным (Волосникова, 2023).

Особое значение имеет лидерство в молодежной среде. Рыльщикова

О.Г. пишет, что лидерские навыки и качества воспринимаются молодежью несколько по-другому, т.к. у молодых людей осведомленность в вопросах лидерства часто бывает сниженной (Рыльщикова, 2022). Р.Р. Хозинов подчеркивает значение молодежного лидерства как начального этапа становления будущей управленческой элиты страны (Хозинов, 2016).

В научных публикациях под инклюзивным лидерством часто понимается руководство образовательной организацией (Банч, Ряписов, 2017; Волосникова, Федина, Брук, 2024), вовлечение студентов в инклюзивные проекты (Фазлеева, 2020) или вовлечение студентов с ОВЗ в различные активности (Медведева, 2022). Т.е. концепция инклюзивного лидерства еще находится в процессе разработки.

В зарубежных исследованиях подчеркивается, что инклюзивное лидерство отличается от других типов (Furtado, Carvalho, Sobral, 2024), большое внимание уделяется процессу его формирования. Например, исследование Mor Barak и др. показало, что оно не возникает само по себе, а является следствием образования и знаний лидера, его последовательного обучения (Mor Barak, Brimhall, Luria, Ozbilgin, 2024). Важная черта инклюзивного лидерства – это наличие ценностей и строгое следование им (Randel, Galvin, Shore, Ehrhart, Chung, Dean, Kedharnath, 2018).

С учетом определенных нами понятий «инклюзия», «образ», «лидер», для целей настоящей статьи можно сформулировать понятие «образ инклюзивного лидера». Это социальный конструкт, отражающий устойчивые представления об индивидууме, способном оказывать влияние на окружающих в инклюзивной среде. Инклюзивный лидер – это человек, разделяющий ценности инклюзии, имеющий коммуникативные и организаторские навыки и способный к эффективному взаимодействию с другими людьми. Инклюзивное лидерство может проявляться в наставничестве, организации волонтерских и социально значимых мероприятий, профориентационных, спортивных и культурных событий. Образ инклюзивного лидера динамичен, формируется в процессе социального взаимодействия, включает в себя как формальные, так и неформальные роли.

Методология и методы (Methodology and methods). Поскольку концепция «образ инклюзивного лидера» в социологии является не до конца разработанной, то в данной статье мы исходили из классического понятия «социальный портрет», который не тождественен понятию «образ».

Социальный портрет – это интегрированное описание социальной сущности объекта, включающее системную характеристику всех составляющих его компонентов, а также социальных процессов и отношений, с ним связанных. В российской социологической науке существует множество подходов к составным элементам социального портрета разных социальных групп. В поколенческом подходе выявляются специфические качества поколения: жизненные цели, человеческий и социальный капитал, детско-родительские установки, и др. (ИНАБ №4, 2007). Поскольку мы изучаем мнения студентов, то целесообразно выбрать те подходы, которые касаются социального портрета молодежи.

Социальный портрет включает социально-демографические, социально-психологические и социально-информационные характеристики (Горшков, Шереги, 2010). Эти общие компоненты социального портрета дополняются социологами при описании портретов конкретных групп, например, возрастных или профессиональных (Ермолаева, Носкова, Зайнуллина, Купцова, Нагимова, 2014: 23).

Компоненты социального портрета могут быть оценены с помощью различных шкал: социометрических, индексов экономической активности (Махиянова, Тахаутдинова, 2018), социального самочувствия (Фантаццини, Шаклеина, Юрас, 2018), социальных оценок и опросов общественного мнения.

Эти компоненты были дополнены в соответствии с выделенной спецификой инклюзивного лидера:

- Личностное восприятие инклюзивного лидера, включающее представления о значимых лидерских качествах, специфических чертах, ценностных ориентациях, которыми может и должен обладать инклюзивный лидер.

- Близость к инклюзивному лидеру, оценка социальной дистанции до него.

- Эмоциональное отношение к инклюзивному лидеру и лидерству, оценка благоприятных факторов и барьеров в формировании позиции лидера в инклюзивном пространстве.

К этим компонентам добавлен блок о самом респонденте, включающий:

- социально-демографические данные (пол, возраст, образование, место проживания);

- данные о статусе респондента (инвалидность/ОВЗ, семейный и правовой статус, детско-родительские отношения).

Таким образом, анкета содержала 3 основных блока: социальный портрет инклюзивного лидера, специфическое восприятие образа инклюзивного лидера и данные о респонденте.

С помощью составленной анкеты был проведен онлайн опрос инклюзивного сообщества образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

В опросе приняли участие 295 респондентов, которые в большинстве своем были студентами Российского государственного университета социальных технологий, Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Липецкого государственного технологического университета. Все вузы являются партнерами сети РУМЦ.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Среди опрошенных 31,5% – мужского пола, а 68,5% – женского. Возрастная структура выборки довольно однородна: подавляющее большинство респондентов (86,8%) – это молодые люди в возрасте 18-24 лет. Еще 5,4% – младше 18 лет, 4,4% – в категории 25-29 лет, а респонденты старше 30 лет составляют всего 3,4%.

60,3% опрошенных проживают в городах с населением более 1 млн человек). В городах с населением

500 тыс. – 1 млн человек проживает 7,5% опрошенных, в городах с численностью 250–500 тыс. человек – 8,5%. Доля тех, кто живет в городах среднего и малого размера (от 50 тыс. до 200 тыс. человек), составляет 14,2%. Еще 5,1% – жители малых городов (менее 50 тыс. человек), 4,4% проживают в сельской местности.

86,8% являются студентами бакалавриата или специалитета, еще 7,8% – среднего профессионального образования, 4,4% – магистратуры. Только 1% выбрали вариант «другое».

Большинство респондентов характеризуют свою семью как полную: 50,8% живут с двумя родителями и сиблингами, 9% – только с родителями, без братьев или сестер. Почти четверть (23,5%) живут в неполных семьях. 9% имеют правовой статус сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. 7,7% указали в этом вопросе вариант «другое».

Треть опрошенных имеют инвалидность (28,1%) или ОВЗ (5,1%). Еще треть имеют инвалидность в семье (6,4%) или в близком окружении (24,1%). Среди нозологий чаще всего встречаются нарушения опорно-двигательного аппарата (33,6%), соматические заболевания (9,2%), нарушения зрения (4,7%).

Еще треть опрошенных (36,3%) – не имеют инвалидности сами и в окружении. Это позволяет сформировать три подмассива респондентов с разным уровнем осведомленности об инвалидности и провести сравнительный анализ по ряду показателей.

Почти две трети опрошенных (63,7%) имеют в своем окружении людей, которых они считают инклюзивными лидерами. Среди респондентов, имеющих инвалидность/ОВЗ, этот показатель выше – 70,4%. Среди тех, у кого инвалидности/ОВЗ нет, ниже – 54,2%.

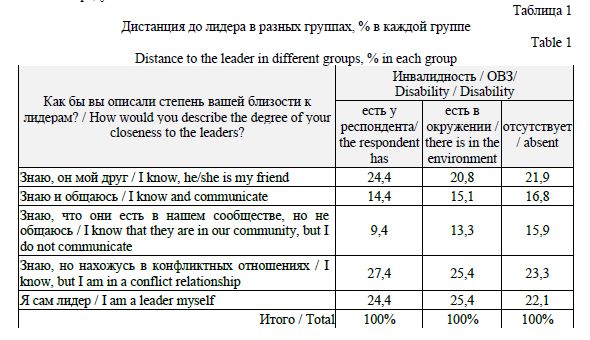

Среди тех, у кого в окружении есть инклюзивные лидеры, 34,5% знают этих лидеров лично и общаются с ними, 43,9% – знают, но не общаются, еще 12% – дружат, 2,6% – конфликтуют. Эти доли немного различаются в группах респондентов с разным опытом инвалидности (Таблица 1).

Респонденты с ОВЗ чаще имеют личный контакт с инклюзивными лидерами – 24,4% называют их друзьями. Дистанция до лидеров наиболее выражена среди респондентов без инвалидности/ОВЗ – 15,9% знают о существовании таких лидеров, но не общаются с ними, тогда как среди людей с инвалидностью этот показатель ниже (9,4%).

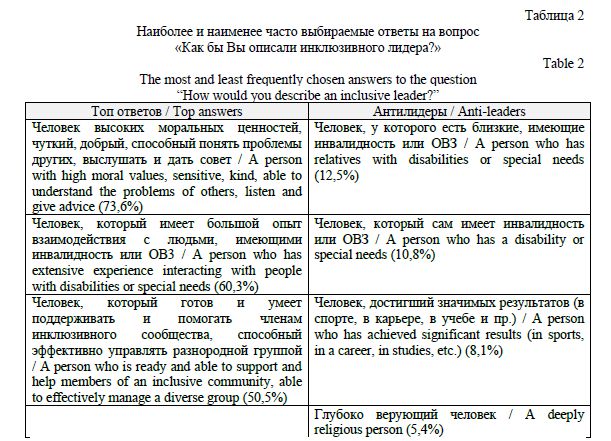

Респондентам было предложено выбрать пять самых значимых характеристик инклюзивного лидера (см. Таблица 2).

Респонденты считают, что для инклюзивного лидера в первую очередь важны моральные качества, эмпатия и опыт взаимодействия с людьми с ОВЗ. Для респондентов женского пола опыт взаимодействия с людьми с ОВЗ является более важным критерием (62,9%), чем для мужчин (54,8%). Еще более существенными оказались гендерные различия в оценке значимости готовности лидера помогать и поддерживать членов инклюзивного сообщества: 56,9% женщин оценили его как важный, в то время как у мужчин этот показатель составил 36,6%. Поддержка имеет наибольшее значение для респондентов младше 18 лет (81,3%).

Наименее значимыми для респондентов оказались качества, связанные с личным опытом инвалидности или наличием в окружении людей с ОВЗ, с достижениями в спорте, карьере или учебе, а также с религиозностью.

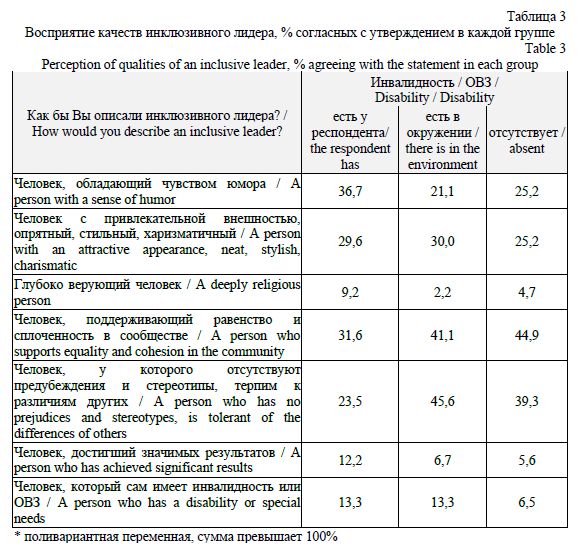

Заметна разница в ответах студентов с разным уровнем инвалидности (Таблица 3). Студенты с ОВЗ чаще отмечают важность личных качеств, таких как чувство юмора (36,7% против 25,2% среди тех, кто не сталкивался с инвалидностью), а также привлекательный внешний вид и харизматичность (29,6% против 25,2%). В то же время для них менее важны поддержка равенства и отсутствие предубеждений (31,6% против 44,9% и 23,5% против 39,3% соответственно).

Также заметно, что в группе респондентов с ОВЗ оценка значимости религиозности лидера в 2-4 раза выше, чем в остальных группах. Интересно также, что значимые достижения как характеристика лидера важны прежде всего для людей с инвалидностью (12,2%), тогда как среди остальных групп этот показатель ниже (5,6% и 6,7%). Также наличие достижений важны и для респондентов старше 35 лет (22,2%).

Внешний вид инклюзивного лидера имеет большее значение для респондентов мужского пола (34,4% против 25,2%), а также для респондентов моложе 18 лет (43,8%) и старше 35 лет (33,3%).

К наиболее значимым внутренним качествам опрошенные отнесли честность (65,4%), толерантность (61,7%), эмпатию (54,6%), коммуникабельность (51,2%), справедливость (50,2%). К наименее значимым – бескорыстие (13,9%), хладнокровность (11,9%), расчетливость (10,5%), эмоциональность (7,1%), веру в бога (4,7%).

Респонденты, имеющие ОВЗ, выше, чем в среднем по выборке оценили такие качества инклюзивного лидера, как эмоциональность (11,2% в группе имеющих инвалидность/ОВЗ), чувство долга (22,4%), честность (72,4%), коммуникабельность (55,1%), справедливость (59,2%), харизма (36,7%), вера в бога (9,2%). Менее важны для них, чем для других групп – толерантность (55,1%), сопереживание (17,3%).

Мужчины также выше оценивают необходимость чувства долга для инклюзивного лидера (25,8% против 18,3%), хладнокровности (17,2% против 9,4%), харизмы (37,6% против 28,2), адаптивности (41,9% и 32,7%), критического мышления (18,3% и 11,4%). Женщины же более ценят толерантность (67,8% против 48,4% у мужчин), отзывчивость (43,1% против 26,9%), вежливость (23,8% против 14%), доброжелательность (32,7% против 20,4%), индивидуальный подход (59,9% и 48,4%), умение слушать и слышать (24,8% и 12,9%).

Для респондентов в возрасте 35 лет и старше религиозность лидера имеет значение в 22,2% случаев, а чувство долга – в 55,6%.

По мнению респондентов, ключевая роль лидера в инклюзивном студенческом сообществе проявляется в психологической поддержке, возможности оказать помощь члену коллектива, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации (61,4%), а также в наставничестве (53,2%) и в повышении уровня образованности студентов (49,8%). Интересно, что респонденты с ОВЗ довольно высоко оценили демонстрацию спортивных достижений и привлечение студентов в спорт как проявления лидерства (21,4% против 10% и 12,1% в других группах). Респонденты женского пола выше оценили роль лидера в волонтерской активности и привлечении в волонтерство студентов (40,1% среди женщин, 18,3% – мужчин), в повышении уровня образованности студентов (53,5% против 41,9%) и в психологической поддержке (65,8% и 51,6%). Для респондентов в возрасте 25-29 лет и моложе 18 лет роль лидера в наставничестве также является более значимой (76,9% и 62,5% соответственно).

Среди лидерских черт, наиболее важных для инклюзивного лидера, оказались глубокое понимание особенностей жизни людей с ОВ3 и инвалидностью (58,3%), индивидуальный подход к людям (56,3%), коммуникабельность (56,9%), ответственность (41,4%). Наименее важными респонденты посчитали формализм (1,4%), экспертность (3,1%), стремление к росту и развитию (5,8%), энергичность и энтузиазм (6,4%), стратегическое мышление (7,5%), ораторские навыки (8,1%), сдержанность (9,5%), целеустремленность (9,5%), умение работать в условиях многозадачности (10,2%), критическое мышление и способность управления конфликтами (по 13,6%). Интересно отметить, что респонденты выбирают как неважные те характеристики, которые в целом важны для лидеров, т.е. они воспринимают инклюзивное лидерство как отдельное явление, имеющее свою специфику.

Возможно этим можно объяснить то, что треть опрошенных считают, что для инклюзивного лидера в первую очередь важно уметь видеть в людях их сильные стороны, мотивировать на развитие и успех с учетом возможностей людей (70,5%).

Опрошенные считают, что для инклюзивного лидера наиболее значимыми должны быть нравственные ценности (81,7%) и ценности командной работы (81%), а также ценности саморазвития, накопления опыта, индивидуализм (67,5%). Качества, которые по мнению респондентов должны отсутствовать у инклюзивного лидера: агрессивность (80,3%), безответственность (63,4%), высокомерие (55,9%), безразличие (54,2%), манипулятивность (36,6%).

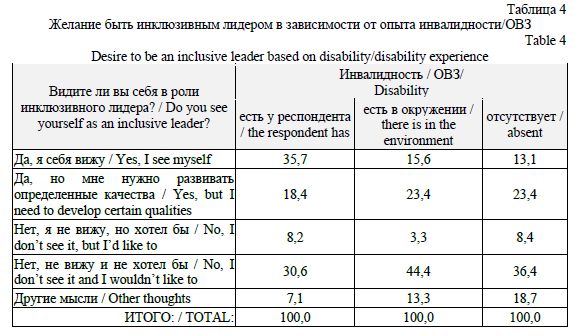

Пятая часть (21,4%) видят себя в роли инклюзивного лидера, еще 21,7% – видят при условии развития нужных качеств. 6,8% не видят, но хотели бы. Значительная доля опрошенных (36,9%) не видят и не хотели бы. Еще 13,2% затруднились с ответом. Готовность к инклюзивному лидерству не одинакова в разных группах респондентов (Таблица 4).

Наибольшую готовность к роли инклюзивного лидера демонстрируют респонденты, имеющие инвалидность или ОВЗ: 35,7% из них уверенно видят себя в этой роли. Среди тех, у кого в окружении есть люди с инвалидностью, данный показатель значительно ниже (15,6%), а среди не имеющих подобного опыта – 13,1%. Т.е. личный опыт инвалидности повышает субъективное ощущение готовности к лидерству в инклюзивной сфере.

Интересно, что нежелание брать на себя роль инклюзивного лидера оказалось наиболее распространенным в группе, где инвалидность/ОВЗ присутствует в окружении: 44,4% респондентов заявили, что не видят себя в этой роли и не хотят ее занимать.

Обнаружена также связь между полом респондента и готовностью выступить в роли инклюзивного лидера. Мужчины несколько чаще, чем женщины, видят себя в этой роли (24,7% против 19,8%). Среди мужчин также выше доля тех, кто считает, что им нужно развивать определенные качества для лидерства (25,8% против 19,8%). В то же время женщины чаще выбирали вариант «Не вижу себя лидером, но хотел(а) бы» (8,4% против 3,2%). Пересечение 2 факторов – женский пол и отсутствие опыта общения с инвалидности/ОВЗ может быть существенным барьером в инклюзивное лидерство.

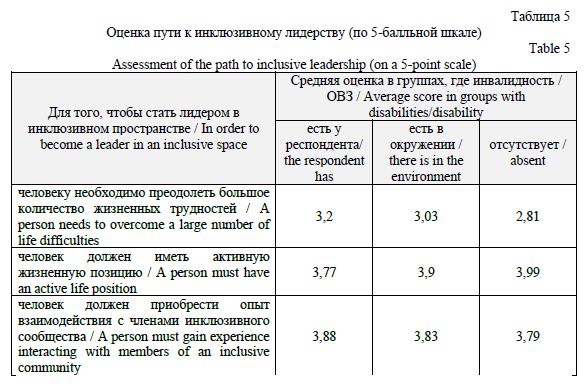

Респонденты считают путь становления инклюзивного лидера довольно тернистым (Таблица 5).

Заметно, как отличаются мнения респондентов, имеющих инвалидность/ОВЗ и не имеющих. Первые выше оценивают необходимость преодоления жизненных трудностей (3,2 против 2,81 среди не имеющих ОВЗ). Личный опыт инвалидности может приводить к восприятию жизненных трудностей как барьера на пути к лидерству, тогда как остальные респонденты делают больший акцент на активности и социальном опыте.

В то же время, среди мужчин выше оценка необходимости преодоления жизненных трудностей для лидера (3,28 против 2,89 у женщин).

Анализ возрастных различий в желании быть инклюзивным лидером показывает, что наибольшая уверенность в своей лидерской роли наблюдается в группе 25-29 лет (46,2%), тогда как среди самых молодых респондентов (до 18 лет) этот показатель минимален (12,5%). В старших возрастных группах (35 лет и старше) уровень самоидентификации с инклюзивным лидерством также невысокий (22,2%).

Стоит отметить и наличие некоторых корреляций с семейным и правовым статусом респондента. Так, студенты из неполных семей почти в 3 раза реже видят себя в роли инклюзивного лидера (9,6% против 25,2%), а студенты из полных семей, но являющиеся единственным ребенком – в 2 раза реже (10,7% против 22,5%). Т.е. состав семьи и наличие сиблингов может оказывать значимое влияние на формирование склонности к лидерству.

Интересно, что еще выше уровень готовности к лидерству – у респондентов, имеющих правовой статус «сирота» (47,1%) и «ребенок, оставшийся без попечения родителей» (63,6%). Такие показатели могли бы быть интересным объектом для дальнейшего изучения.

Респонденты считают, что инклюзивное лидерство нуждается в поддержке. Для его развития в первую очередь требуется создание культуры взаимоуважения и толерантности, развитие политики равных возможностей (67,1%), популяризация и развитие профессиональных компетенций инклюзивных лидеров как кадрового потенциала в области развития инклюзивной культуры в России (66,4%), а также проведение всероссийских фестивалей, конкурсов, школ и других мероприятий по выявлению лидеров инклюзивного сообщества и развитию их лидерского потенциала (64,7%).

Респонденты мужского пола более высоко оценивают внедрение системы поощрений лидеров инклюзивных сообществ (44,1% против 27,7% у женщин). К этому же склонны молодые респонденты: среди тех, кто моложе 18 лет, этот вариант выбрали 68,8%, а среди тех, кому от 18 до 24 лет – 68,4%. Респонденты в возрасте старше 35 лет считают более эффективным проведение всероссийских фестивалей, конкурсов, и др. (88,9%).

Наименее эффективной мерой поддержки развития инклюзивного лидерства опрошенные считают проведение различных психологических тестов на наличие лидерских качеств.

Заключение (Conclusions). Исследование показало, что для молодежи инклюзивное лидерство не вызывает затруднений в интерпретации. Большинство респондентов имеют в своем окружении людей, которых можно охарактеризовать как инклюзивных лидеров, что говорит о небольшой социальной дистанции до лидеров в молодежной среде.

Личностный образ инклюзивного лидера формируется в первую очередь преимущественно через неформальные качества: для молодежи это человек с высокими моральными ценностями, эмпатичный, доброжелательный, обладающий опытом взаимодействия с людьми с ОВЗ и готовый поддерживать членов инклюзивного сообщества. Ключевыми личными характеристиками респонденты назвали честность, толерантность, эмпатию, коммуникабельность и справедливость, тогда как традиционные лидерские компетенции (экспертность, стратегическое мышление, критическое мышление) оказались менее значимыми. Это подтверждает, что инклюзивное лидерство не тождественно классическому лидерству и не обязательно ассоциируется с формальным руководством.

Наши данные говорят о наличии гендерных различий в восприятии инклюзивного лидерства: женщины больше ценят личностные и поддерживающие качества (эмпатия, отзывчивость, индивидуальный подход), в то время как мужчины выделяют такие черты, как хладнокровие, чувство долга, харизма и адаптивность. Выявлены и возрастные отличия: студенты старше 35 лет чаще ориентируются на достижения и религиозные установки как значимые качества инклюзивных лидеров, но при этом реже проявляют желание быть инклюзивными лидерами. Несовершеннолетние респонденты подчеркивают значимость наставничества и поощрений, но при этом видят больше барьеров на пути к лидерству.

Выборка была дополнительно сегментирована по опыту инвалидности. Люди с ОВЗ чаще имеют личный опыт взаимодействия с инклюзивными лидерами и больше ориентируются на внешние проявления (харизма, достижения, чувство юмора, религиозность), а толерантность и сопереживание воспринимаются ими как само собой разумеющиеся характеристики, что может объяснять их сравнительно меньшую значимость в этой группе.

Стремление к инклюзивному лидерству разделилось поровну: около 40% студентов готовы занять эту роль немедленно или при дополнительном обучении, тогда как столько же не видят себя в ней. Интересно, что факторами, повышающими готовность к инклюзивному лидерству, являются наличие инвалидности и мужской пол. В то же время путь к инклюзивному лидерству воспринимается как сложный и требующий преодоления значительных барьеров, особенно среди студентов с ОВЗ и мужчин.

Обнаружены предварительные корреляции между стремлением к инклюзивному лидерству и семейным, а также правовым статусом. Так, наличие полных семей, сиблингов, а также статус сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, могут выступать драйверами формирования инклюзивного лидерства, однако эти взаимосвязи требуют дальнейшего изучения.

Несмотря на существующие барьеры, респонденты едины во мнении, что инклюзивное лидерство следует активно развивать как на национальном, так и на институциональном уровнях. Это требует принятия комплексных мер – от реализации политики инклюзии до проведения образовательных мероприятий, фестивалей и конкурсов, способствующих формированию и укреплению инклюзивных лидерских практик в молодежной среде.

Список литературы

Афонькина Ю. А. Социальная инклюзия лиц с инвалидностью и проблема человеческого достоинства // Russian Journal of Education and Psychology. 2015. №11 (55).

С. 149-162. DOI: 10.12731/2218-7405-2015-11-13. EDN: VKGQKL.

Банч Г. О., Ряписов Н. А. Роль лидерства в развитии инклюзивного образования // Сибирский педагогический журнал. 2017. № 6. С. 108-114. EDN: SZXZHV.

Волосникова Л. М. Лидерство в инклюзивном образовании: современный дискурс // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2023. № 2.

С. 17-25. DOI: 10.36906/2311-4444/23-2/02. EDN: XMGCWZ.

Волосникова Л. М., Федина Л. В., Брук Ж. Ю. Позиции лидеров – директоров инклюзивных школ: зарубежный дискурс // Социальная психология и общество. 2024. Т. 15, № 1. С. 22-38. DOI: 10.17759/sps.2024150102. EDN: LYBEXZ.

Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. Москва: ЦСПиМ, 2010. 592 с.

Ибрагимова А. С. К вопросу о теориях лидерства: социологический подход // Вестник экономики, права и социологии. 2009. № 3.

С. 82-85. EDN: KWYGOD.

ИНАБ № 4 – 2007. Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты. Москва: Институт социологии РАН, 2007. 95 с.

Махиянова А. В., Тахаутдинова И. И. Индексы экономической активности в составлении социального портрета бедных слоев населения // Вестник экономики, права и социологии. 2018. № 1. С. 262-266. EDN: YWREFB.

Медведева Е. С. Вовлечение студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в работу волонтерского движения / // Всероссийская конференция по вопросам доступности профессионального образования, Москва, 01-31.12.2022. Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2022. С. 129-131. EDN: RMIWIS.

Рыльщикова О. Г. Изучение лидерства в современной молодежной среде // Столыпинский вестник. 2022. № 7. С. 52. EDN: OSAQLQ.

Сильнова Е. И. Концептуализация понятия «социальный образ» в социальной философии // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 688. EDN: SZVSWP.

Социальный портрет населения: методология, основные характеристики / Ермолаева П.О., Носкова Е.П., Зайнуллина М.Р., Купцова А.И., Нагимова А.М. Казань: «Артифакт», 2014. 92 с. EDN: THOTMN.

Фазлеева Л. Р. Развитие лидерских качеств студентов вуза в процессе реализации социальных проектов в инклюзивной образовательной среде // Инклюзия в университетах: глобальные тренды и локальные стратегии: Сборник статей международного научного онлайн форума, Тюмень, 27-28.10. 2020. Тюмень: «Знание-М», 2020. С. 228-231. DOI: 10.38006/907345-74-4.2020.228.231. EDN: KWDDDL.

Фантаццини Д., Шаклеина М. В., Юрас Н.А. Big Data в определении социального самочувствия населения России // Прикладная эконометрика. 2018. № 50. С. 43-66.

Хозинов Р. Р. Молодежное лидерство в управленческих отношениях: концептуальный анализ // Вестник ВЭГУ. 2016. № 1(81). С. 146-151. EDN: VLJFLH.

ЮНЕСКО. Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для всех / пер. с англ.: С. Котова. М.: РООИ «Перспектива», Владимир, ООО «ТранзитИКС», 2007. 62 с.

Furtado L., Carvalho J., Sobral F. Inclusive leadership: pushing the field forward // Revista de Administração de Empresas. 2024. № 64. URL: https://periodicos.fgv.br/rae/article/view/91933 (дата обращения: 08.03.2025).

How do Inclusive Leaders Emerge? A Theory-Based Model / Mor Barak M., Brimhall K., Luria G., Ozbilgin M. // Management Learning. 2024. С. 1-40.

Inclusive leadership: Realizing positive outcomes throughbelongingness and being valued for uniqueness / Randel A.E., Galvin B.M., Shore L.M., Ehrhart K.H., Chung B.G., Dean M.A., Kedharnath U. // Human Resource Management Review. 2018. № 28(2). С. 190-203. DOI: 10.1016/j.hrmr.2017.07.002.