Политическая культура региональной молодежи

Aннотация

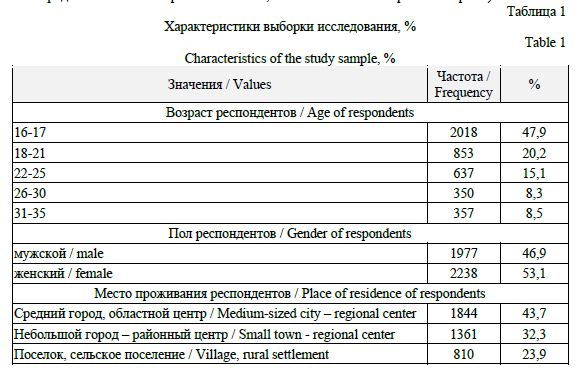

Политическая культура молодежи является важным аспектом анализа в условиях геополитической нестабильности, выступает индикатором рефлексии в молодежном пространстве политических событий разного уровня. Целью статьи является рассмотрение показателей политической культуры молодежи в контексте геополитической нестабильности и определение их рисковых значений, способных трансформироваться в проблемные модели политического поведения. В статье проанализированы результаты исследования 2021-2022 года, посвященного изучению политической культуры и мышления региональной молодежи, респондентами онлайн опроса стала молодежь Белгородской области в количестве 4215 человек, выборка квотная по отношению к полу, возрасту, типу поселения и территории проживания респондентов. Определено, что региональная молодежь оценивает свой уровень политической культуры как достаточно низкий, а свою политическую активность как невысокую. Основой для оценки политических решений становятся человекомерные ценности, связанные с качеством жизни и безопасностью. Политические жизненные планы не важны для молодежи на фоне других жизненных стратегий, но при этом отмечаются достаточно высокие политические амбиции не менее чем у 13% молодых людей. Совокупность показателей политической культуры молодежи обусловила риски, которые реализовались в региональной среде в условиях геополитических изменений 2022-2025 года: были проявлены политическая дезориентация и дезадаптация, политическая исключенность, повышение молодежной миграции, сужение горизонта планирования. По итогам исследования обозначена проблема невнимания социальных институтов к формированию и повышению уровня политической культуры молодежи.

Ключевые слова: молодежь, политические стратегии, политическая культура, политические ценности, политические диспозиции

Введение (Introduction). Политическая турбулентность российского пространства и непредсказуемость политических реакций молодежи в условиях геополитической нестабильности сформировали запрос, обращенный к государственной молодежной политике, связанный прежде всего с ее функцией в формировании политической культуры, сознания и мышления молодежи России. Вопросы, на которые стремились ответить, в том числе и известные ученые-юнологи, связаны с молодежной рефлексией, восприятием политических событий, прогнозированием молодежного поведения. Все это относит исследователей в поле изучения политической культуры молодежи, трансформирующейся в последствии в ее осознанный или интуитивный политический выбор и политическую самоидентификацию.

Политическая культура молодежи представляет собой одновременно синтез результирующих воздействий институтов социализации и рефлексию на геополитическую ситуацию и системную политическую культуру российского общества. Таким образом, показатели политической культуры молодежи становятся маркером, отражающим внимание к ней и ее воспитанию и оценкой отношения к действительности. В этой связи актуализируется важность исследования политической культуры молодежи в динамике и хронотопе политических событий, а также создания фундамента прогнозирования поведения молодежи в условиях социальных рисков политической трансформации.

Целью статьи является рассмотрение показателей политической культуры молодежи в контексте геополитической нестабильности и определение их рисковых значений, способных трансформироваться в проблемные модели поведения.

Методология и методы исследования (Methodology and methods). Политическая культура молодежи, как научное понятие, имеет неоднозначную трактовку. Так, О. В. Шупленков и Н. О. Шупленков под политической культурой понимают систему представлений, убеждений, установок, моделей поведения людей, просматривающейся в исторически сложившемся, относительно устойчивом опыте предшествующих поколений, проявляющихся во взаимодействии акторов политического процесса и обеспечивающих функционирование политической жизнедеятельности общества на преемственной основе. В качестве зрелой политической культуры авторы называют такие показатели, как высокий уровень общего образования и культуры, прочные всесторонние политические знания, ставшими личными убеждениями, заинтересованное отношение к политике, активное участие в политической жизни, способность самостоятельно ориентироваться и принимать решения, адекватные и законные средства, методы и навыки политической деятельности (Щупленков, Щупленков, 2013). Политическая культура, по мнению авторов, имеет ряд характерных черт (скорее даже функций): закрепляет устоявшиеся, повторяющиеся связи, отношения между составными частями политического процесса, сохраняет стабильные стороны политического опыта; является результатом исторического формирования общества, итогом политического коллективного труда; имеет тотальный характер, политические отношения «пронизаны, насыщены, пропитаны» политической культурой; характеризует политическое поведение и сознание большей части населения и не сводится к сумме политических субкультур. Им же удалось отметить отличие именно молодежной политической культуры, под которой ученые понимают «зафиксированный в традициях и нормах политический опыт молодежи; уровень ее морально-нравственных, ценностных представлений о политической власти и взаимоотношениях государства и общества, которые выражаются в соответствующей деятельности институтов власти; совокупность типичных форм мышления и поведения молодежи в публичной сфере, создающих преемственность политического развития социума, а также способность оценивать явления общественной жизни и занимать определенную политическую позицию, которая выражается в конкретном социально-политическом функционировании» (Щупленков, Щупленков, 2013).

Несмотря на, что данное определение кажется нам всеобъемлющим, интересны и позиции других исследователей – так, по мнению Л. А. Погосян, политическая культура молодежи одновременно принадлежит и к системе социально-политических отношений, и к системе культуры. Как составляющая политической системы общества она отражает степень политической зрелости и социальной активности молодежи политических отношений. Как часть культуры общества политическая культура – накопленный потенциал, опыт того или иного социума, который раскрывает процесс формирования и реализации сущностных сил молодого человека в процессе его политической деятельности. Следовательно, политическая культура молодежи может быть понята через рассмотрение качественных характеристик политической деятельности, проявляющихся в уровне компетентности, активности, сознательности участвующих в ней людей (Погосян, Гражданкина, 2014).

Отдельно в научной периодике стоит вопрос и даже дискуссия о структуре политической культуры. Например, И. В. Вицентий выделяет 2 уровня её реализации: уровень сознания и уровень поведения: «первый уровень представлен разнообразными политическими представлениями, мифами, стереотипами, политическими ценностями и убеждениями, политическими оценками и т. п., которые бытуют в рамках конкретной политической системы. Второй уровень представлен разнообразными формами политического поведения граждан, которые можно условно дифференцировать в 2 группы: политический абсентеизм и политическая активность. Последняя, в свою очередь, представлена разнообразными формами электоральной активности, протестной активности, вовлеченностью в деятельность общественно-политических объединений и т.д.» (Вицентий, 2014). А И. Г. Долинина видит в политической культуре сочетание трех структурных компонент: политического опыта, политического сознания и политического поведения (Долинина, 2010).

В научном дискурсе вопрос политической культуры молодежи исследуется достаточно широко (Бухнер, 2017; Чекмарёв, Дорофеева, 2012; Акаев, 2016; Колпаков, 2017; Умарова, 2011; Сафонова, 2015), так как она имеет целый ряд выраженных эмпирических индикаторов, с которыми сталкиваются ученые, воспринимается как результат целенаправленного действия институтов социализации, что позволяет связать ее с эффективностью их деятельности: «политическая культура молодежи есть совокупный результат обучения и воспитания, представляющий собой комплексную характеристику освоенного обучающимися политического опыта, сформированного политического сознания и в соответствующей мере происходящего и предстоящего в будущем конвенционального политического поведения, при доминирующих признаках: заинтересованности в решении существующих общественно-политических проблем, подготовленности к политическому участию в жизни общества, способности взаимодействовать с государственными институтами» (Долинина, 2011). Особенно часто исследователи обращаются к изучению политической культуры студенческой молодежи, оперируя к ее прогрессивности и перспективах включения в человеческий капитал страны (Вилков, Богданов, 2011; Кудрявцева, 2016).

В рамках статьи мы постараемся верифицировать показатели тех элементов политической культуры молодежи, которые выделяют ученые, отразив их проблемных контекст в условиях зарождающегося политического кризиса (исследование выполнено в 2021-2022 году (ноябрь-январь), в преддверии геополитического конфликта между Россией и Украиной). Особый упор в анализе будет сделан на показатели политических коммуникаций, мотивации политического выбора (в том числе и ценностный аспект), политические диспозиции, политическую идентификацию и политические стратегии молодежи. В качестве исследовательского пространства определена территория Белгородской области – региона России, имеющего достаточно высокие показатели качества жизни, но при этом оказавшего в ситуации повышенного риска прифронтовой реальности. Данные обстоятельства позволили увидеть риски в показателях политической культуры, которые стали проявляться в условиях последующей эскалации политической нестабильности.

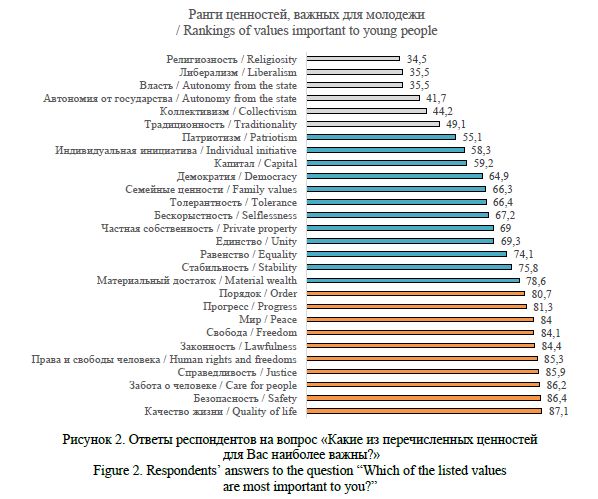

Исследование основано на результатах массового опроса региональной молодежи в возрасте от 16 до 35 лет (Белгородская область), осуществляемого в условиях стихийной выборки методом онлайн-опроса с использованием целевого рекрутинга, с соблюдением репрезентации по полу, возрасту и типу поселения. Отдельной контролируемой характеристикой выборки стало распределение молодежи по группам учащейся, студенческой и работающей. Ремонт выборки осуществлялся по репрезентации демографических характеристик, а также качественному признаку (выбраковка по фейковым ответам на открытые вопросы).

Полные результаты исследования, а также их сравнительный анализ с тематическими исследованиями политических стратегий молодежи, были представлены в публикациях коллектива Международного центра социологических исследований Белгородского государственного национального исследовательского университета (Шаповалова, Валиева, 2024; Шаповалова, Валиева, 2022а; Шаповалова, Валиева, 2022b; Шаповалова, 2022; Певная и др, 2022).

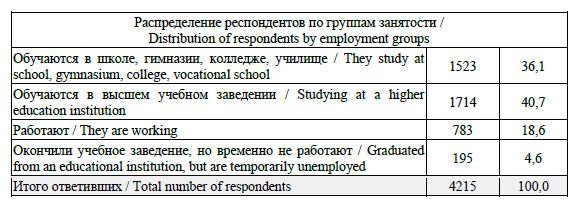

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Важным элементом политической культуры, истоком ее формирования, является политическая коммуникация молодежи, а также та ее часть, которая организуется вокруг политических событий, смыслов и выборов. Политическая коммуникация является основой политической социализации, которая непосредственно влияет на формирование политической культуры молодежи. Исследование, проведенное автором статьи, позволило определить некоторые особенности такой коммуникации молодежи региона. Так, большая часть политических тем не вызывает особого интереса у молодежи, но к региональной, внутренней и внешней политике России примерно 40% молодежи проявляют достаточно высокое внимание.

Такой ракурс может быть опосредован сменой идеологической парадигмы: глобализация, до недавнего времени считавшаяся ориентиром для цивилизации, сменилась на локализацию (в том числе и по причине геополитического кризиса), что снизило интерес к внешним политическим событиям, но усугубило его к политическому действию и политикам внутри государства. Более 20% молодежи интересуются экспертным мнением и мнением опозиционных структур. Данный последний факт одновременно показывает не только группу молодежи с полярными взглядами, но и механизм политического мышления, связанный с критическим восприятием действительности (необходимостью понимания и знания разных точек зрения на политические события) (Рисунок 1). Такая дислокация в политической коммуникации в последствии обусловила возникновения рисков, связанных с получением разнонаправленной политической информации, усугубившей внутренний конфликт политического сознания молодых людей.

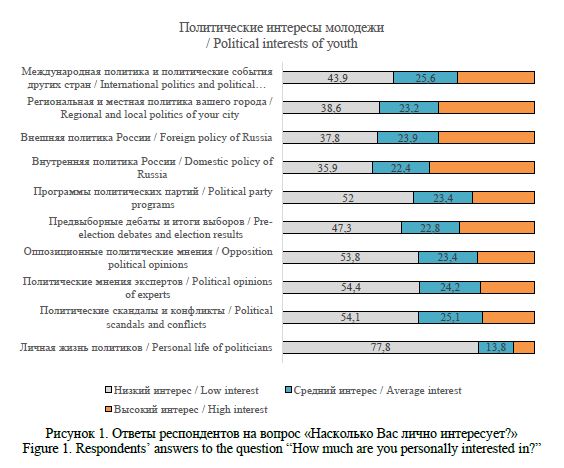

Ценности, которых придерживается молодежь, становятся основой выбора политической позиции и оценки политической ситуации и решений. Мировозрение молодежи в своей основе имеет 10 политических ценностей высокой разделяемости (выше 80%), среди которых: качество жизни, безопасность, забота о человеке, справедливость, права и свободы человека, законность, свобода, мир, прогресс, порядок. Топ-3 ведущих ценности формируют человекомерный акцент требований к политике и ее смыслам, далее идут либеральные и демократические принципы, в конце этого рейтинга ведущих ценностей располагаются, по сути, системные требования к государственному устройству. Данные ценности дают ту канву, которую видит молодежь в качестве основы политических решений, те критерии, которые становятся определяющими факторами для осуществления ею политического выбора (см. Рисунок 2).

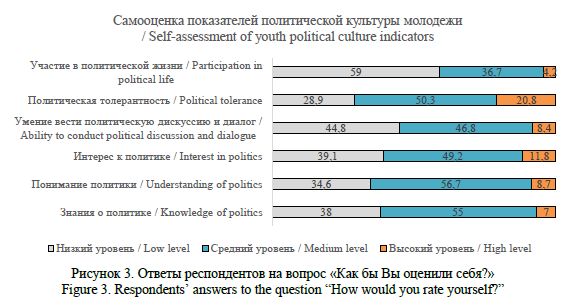

Самооценка показателей политической культуры позволила увидеть ее проблемные лакуны. Молодежь критично оценила свои знания и понимание политических процессов, свое политическое участие в них и способность вести политический диалог. Самой высокой оценки заслужила политическая толерантность, хотя ее уровень как высокий оценили только 20,8%.

Анализируя низкие оценки, мы видим, что самый проблемный показатель, формирующий политическую культуры – это политическое участие, его уровень оценили, как низкий 59,0% (Рисунок 3).

И здесь есть еще один момент, на который стоит обратить внимание – допустим, в нашей системе политической социализации не предусмотрено формирование политических знаний, политический интерес является индивидуально формируемой величиной, но политическая толерантность, как основа бесконфликтного, не экстремистского общества, как часть системной толерантности, должна формироваться в рамках воспитательных мероприятий институтов социализации. Соответственно, данный показатель не является целенаправленно формируемым ни в школе, ни в вузе. Этот факт указывает на риски, повышения экстремизации, что в условиях политического конфликта становится реальной угрозой (с которой столкнулись российские регионы в условиях повышенного миграционного потока с сопредельных территорий).

Самооценка показателей политической культуры в разрезе участвующих в исследовании групп дала возможность увидеть их контур для молодежи разных статусов и поселений.

Так, для городской молодежи показатель политического участия и умения вести политическую дискуссию выше, толерантность и понимание политики лучше представлены для молодежи деревень. По всем показателям, кроме умения вести политическую дискуссию, учащаяся молодежь оценивает себя выше – возможно здесь мы имеем дело с юношеским максимализмом. В дискуссии приоритет сохраняется за студенческой молодежью.

Невысокий уровень всех показателей политической культуры актуализирует внимание к данному вопросу – неуправляемое формирование данного ментального образования (а именно так можно оценить столь низкие оценки показателей) приводит нас к мысли о стохастичности развития политической культуры молодежи, акторами социализации здесь скорее выступают политические события, мнения (в лучшем случае – экспертные), в то время как формальные институты социализации не регулируют данный процесс.

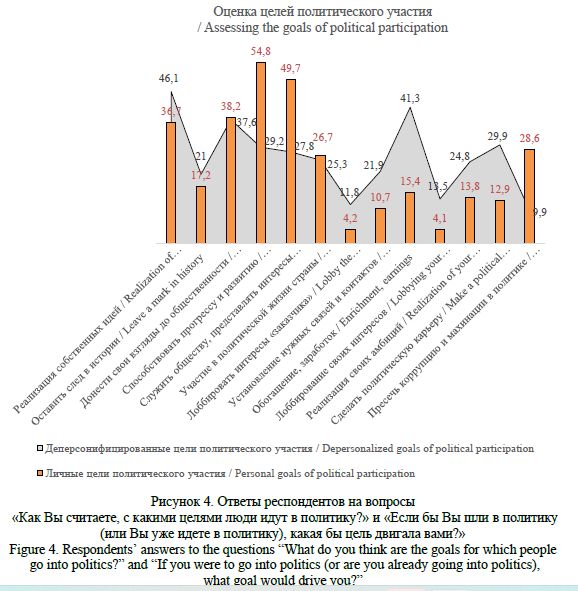

Важным элементом оценки политической культуры являются политические мотивы и цели, которые молодежь фиксирует в отношении политической деятельности. В проведенном исследовании политические цели были оценены молодежью с позиции двух ракурсов – деперсонифицировано и персонифицировано. Эти оценки во многом различны. Оценивая цели других людей, стремящихся в политику, молодежь устанавливает следующие приоритеты: первичность реализации собственных идей (46,1%), обогащение и заработок (41,3%), донесение взглядов до общественности (37,6%). Среди тех целей, которыми наделяют современных политиков молодые люди, почти 30% указывают, в том числе, и на желание сделать политическую карьеру, поспособствовать прогрессу и развитию, служить обществу, представлять интересы народа (см. Рисунок 4).

Эти целевые пики не сохраняются в выборе личных целей включения в политическую деятельность: не в первой тройке остается мотив реализации собственных интересов, полностью уходить из списка приоритетов обогащение и заработок, а вот трансляция обществу собственных интересов и взглядов наоборот, получает приоритет (но, по сути, остается в целевом ряду на третьем месте). Целевыми пиками становятся желание способствовать прогрессу и развитию и служить интересам народа. Почти 30% считают важным пресечь коррупцию и махинации и участвовать в политической жизни страны (см. Рисунок 4). Такой целевой разрыв косвенно указывает на оценку политических деятелей – в силу непогруженности большинства молодежи в политику, такую оценку они дают тем презентуемым образам, действиям и решениям, которые видят «невооруженным взглядом» – в том небольшом поле политического интереса, который, как правило, сопряжен с новостной повесткой.

Хотя эгоцентричные и несоциальные цели выбираются меньшинством молодых людей, практически все они получают более 10% выборов. Особенно заставляют задуматься показатели 15,4% (обогащение и заработок), 13,8% (реализация амбиций), 10,7% (установление нужных связей).

Рассматривая целевые ориентиры для разных групп молодежи, мы видим, что существуют определенные целевые акценты, которые дает конфигурацию политического целеполагания в каждой социальной группе. Так, для городской молодежи больше, чем для сельской важны в политике реализация таких целей как способствовать прогрессу, пресечь коррупцию и махинации, но одновременно с этим и устанавливать нужные связи и контакты, сделать политическую карьеру. А для сельской молодежи есть приоритет по выборам реализации собственных идей, желанию донести свои взгляды до общества. Учащаяся молодежь более других групп желает реализовать собственные идеи, оставить след в истории, донести свои взгляды обществу, но также более других ориентирована и на обогащение, реализацию собственных амбиций; студенческая молодежь хотела бы больше чем остальные группы способствовать прогрессу, участвовать в политической жизни страны; работающая молодежь дает больший процент выборов в отношении целей служения обществу, пресечения коррупции и махинаций.

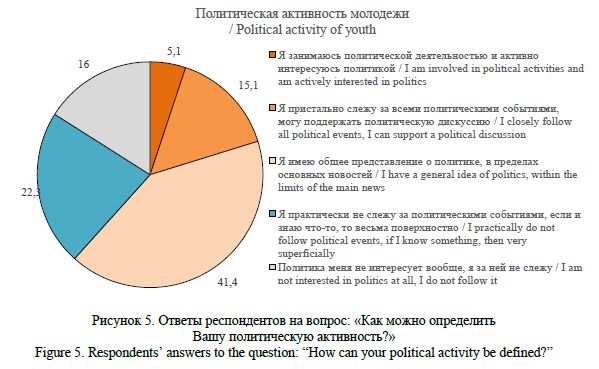

Политическая культура молодежи влияет на ее политическую самоидентификацию, определение своего политического статус и диспозиции. В рамках исследования были выделены пять типов политического статуса на основе политической активности: политически вовлеченный тип (5,1%), погруженный тип (15,1%), пассивный (слабо интересующийся) тип (превалирующее большинство 41,4%), индифферентный тип (22,3%), и исключенный тип (16,0%). Таким образом, условно политически пассивными могут считаться практически 80% молодежи (Рисунок 5).

В разрезе молодежных групп, участвовавших в исследовании, можно сказать, что, политически вовлеченный тип чаще встречается среди сельской молодежи, погруженный тип скорее характерен для молодежи, проживающей в среднем городе. Пассивный тип вообще более представлен среди городской молодежи, индифферентный и исключенный – среди сельской. Есть определенный риск воспроизводства неравенства относительно включенности в политическую жизнь, приобщенности к политическим процесса, через поселенческие модели. Если говорить о модели занятости и образования, то чаще вовлеченный тип выявляется среди учащейся молодежи, и в противовес ему также более представлены среди этой группы индифферентный и исключенный тип, а вот погруженный тип наиболее характерен среди работающей молодежи, как в прочем, и пассивный тип.

Политические позиции молодежи, как отдельный показатель, остаются неизменными на протяжении последних 5 лет – либеральная позиция является доминирующей по отношению к остальным, второй в этом списке становится демократическая позиция, все остальные политические акценты (как правило связанные с принципами ведущих партий) не набирают и 10%.

Самоидентификация молодежи в условиях и в пространстве политического выбора России напрямую связана

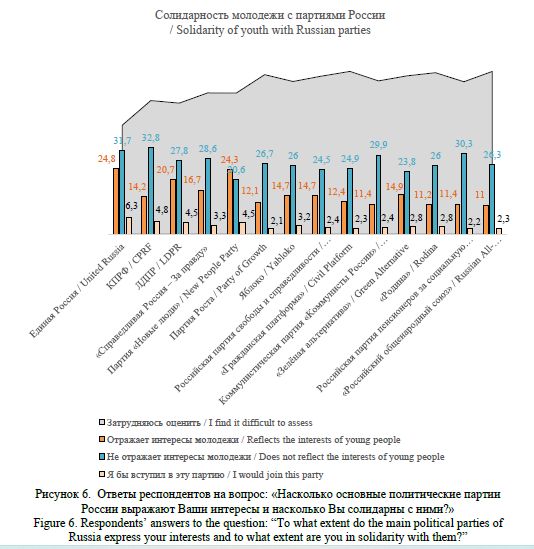

с отождествлением своих интересов с принципами и деятельностью партий, представленных в политическом пространстве. Молодым людям, в рамках исследовательского дизайна, был предложен выбор партий, которые, по их мнению, отражают интересы молодежи и с которыми они солидарны, и напротив, не солидарны, по причине не ориентации на проблемы молодежи. Такая оценка позволила построить рейтинг партий по показателю солидарности с ними молодых людей (Рисунок 6).

Тот факт, что негативные оценки, связанные с отсутствием внимания у ведущих партий к интересам молодежи, превалируют над положительными оценками, заставляет еще раз обратить внимание на контент предвыборных программ и презентаций. Лидерами положительных оценок, которые получены от 24% молодежи, становятся партия «Единая Россия» и партия «Новые люди» – у этой партии единственной из всего списка положительные оценки доминируют над отрицательными. Также 20,7% солидарны с партией ЛДПР и 16,7% с партией «Справедливая Россия – За правду». Остальные партии получают менее 15% положительных оценок. Лидерами отрицательных оценок становятся партии КПРФ, «Единая Россия», партия пенсионеров и «Коммунисты России».

Демонстрацией моделей политического поведения, сформированного под воздействием политической культуры и в результате политической самоидентификации, становится отношение к политической активности, политические стратегии и собственно оценка и использование политических практик в повседневной жизни и в рамках политического выбора.

Свои возможности влиять на политику молодежь оценивает не просто не высоко, а скорее низко, причем при повышении уровня управления они уменьшаются: так, если на уровне города свое влияние оценивают, как низкое 44,7%, то уже на уровне региона 51,5%, на уровне Федерации – это уже 61,4%. Высокий уровень влияния в оценках молодежи падает с 22,7% на локальном уровне до 11,6% на федеральном.

Пессимистичная оценка возможности влияния на политику основана в том числе и на опыте политического участия молодежи. Так, масштабное участие наблюдается только в выборных мероприятиях (непосредственно голосование) (58,1%). Все остальные мероприятия, по включенности молодежи в них, практически не превышают 10% участия (исключение составляют политические флешмобы и избирательные компании, где молодежь обычно выступает в роли статистов).

Порядка 9% принимали участие в политических клубах, кружках, референдумах, дебатах и дискуссиях – 5% от их числа входят в группу политически включенной молодежи, они же более других представлены и в ответах об участии в деятельности политических партий. Протестный опыт включил в себя представителей молодежи разного политического статуса.

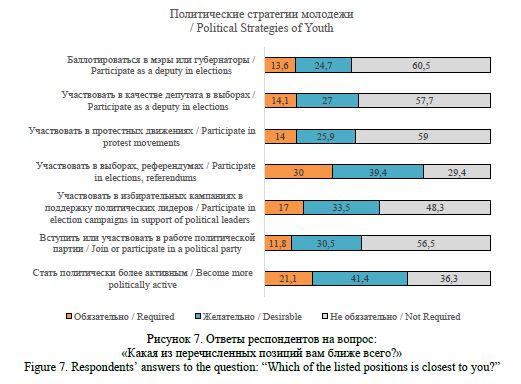

Политические стратегии, представленные в ответах молодежи, показывают, что они не так уж важны и большая часть молодежи не включает их в обязательный реестр своей жизни. Наиболее важным для 30% молодежи становится обязательное участие в выборах и референдумах и повышение своей политической активности и информированности для 21,1%. Участие в избирательных компаниях, как обязательное поведение в дальнейшем, планируют 17,0%, по 14% хотели бы выдвинуть свою кандидатуру на выборы в качестве депутата и принять участие в протестных акциях. 13,6% видят себя в должности мэра или губернатора, хотя при этом менее 12% хотели бы вступить в партию (Рисунок 7).

Разные молодежные группы демонстрируют определенные акценты в выборах обязательных политических стратегий. Так, деревенская молодежь и учащаяся молодежь более других желают стать политически продвинутыми, включиться в политическую повестку, участвовать в избирательных компания, представить свою кандидатуру в качестве депутата, губернатора, мэра. И, если для учащейся молодежи данный перевес связан скорее с возрастными особенностями, то для деревенской молодежи такая специфика может определять ориентацию на социальную мобильность – стратегию выхода на более высокий социальный уровень, включение «социального лифта» в политической сфере.

Политические стратегии молодежи поднимают вопрос о возможности создания молодежных политических организаций, в том числе молодежных партий. 61,2% дали однозначно положительный ответ о включении в такого рода политическую перспективу, при этом почти четверть молодых людей готовы вступить и активно участвовать в деятельности такой партии, остальные готовы отдать свой голос за нее. 15,0% не верят в конкурентоспособность такой партии.

Факторный анализ открытого вопроса об ориентирах такой партии, позволил определить основные группы вопросов, которые она могла бы решать: к числу таких можно отнести вопросы, связанные напрямую с проблемами и потребностями молодежи; вопросы образования и повышения его конкурентоспособности; вопросы внутренней политики, в том числе безопасности, качества жизни; вопросы справедливости, равенства, борьбы с коррупцией. По сути, так как в большинстве случаев молодежь указывает конкретно один из акцентов, это могли бы быть четыре молодежные партии с непересекающимися программами.

Отношение к электоральным технологиям в молодежной среде помогает понять факторная модель принятия решения об участии в выборах. Преимущественные факторы выбора получены по положительным решениям участия, среди них приоритетными становятся гражданская позиция участия (44,5%), надежда на улучшение ситуации (41,9%), возможность повлиять на жизнь в стране (31,4%). Порядка 20% считают, что своим участием могут помочь конкретному кандидату или партии, а также, что их голосом смогут воспользоваться, если они не придут на выборы. Отрицательные решения также имеют рейтинг своих причин – так, ведущими причинами, к которым апеллируют порядка 10% молодежи, стали отсутствие веры, что их голос что-то может изменить, веры в честные выборы и уверенность в формальности выборных технологий. 7-9% указали причины связанные с отсутствием информации о кандидатах голосования, недоверие к их предвыборным обещаниям и отсутствие достойных кандидатур. Таким образом, положительное решение поддержки выборных технологий для молодежи связаны более с потребностью в гражданском участии, а отрицательные – с недоверием к самой электоральной технологии.

Заключение (Conclusions). По итогам исследования могут быть сделаны определенные выводы о показателях политической культуры молодежи российского приграничья. Уровень политической культуры региональной молодежи на пороге геополитического кризиса был низок: молодежь критично оценила свои знания и понимание политических процессов, свое политическое участие в них и способность вести политический диалог. Опираясь на данные последних исследований (не опубликованных на данный момент), можно сказать, что этот уровень не сильно изменился. В условиях политической турбулентности, группа, демонстрировавшая приверженность и интерес к оппозиционной коммуникации, составила группу молодежи, не принявшей политическую трансформацию.

Не включенность молодежи в политическую повестку, ее политическая пассивность, обусловила ситуацию политической дезориентации, которая спровоцировала последующую деформацию и миграцию молодежи. Неопределенность политической позиции оказала сильное воздействие на горизонт жизненного планирования, и вообще на все стратегии молодежи – краткосрочное планирование повысило риск ошибки в жизненно-важных решениях, связанных с трудовыми, матримониальными, образовательными, самосохранительными и экономическими стратегиями молодежи.

Центрированность на качестве жизни и безопасности в разрезе политических ценностей создало факторную основу принятия решений, которая активировалась в ситуации повышенного риска среды – все факторные модели жизненного планирования молодежи региона в первых позициях зафиксировали фактор безопасности, что в условиях идеологических войн, морально-нравственных решений и необходимости политической идентификации, создало рисковое пространство подверженности внешнему воздействию для молодежи. Стремление к качеству жизни увеличило миграционные процессы, изменив структуру регионального человеческого капитала.

Есть отдельная тема, связанная с жизненными стратегиям молодежи, привлекающая наше внимание и обозначающая зону определенного риска – при низком интересе к политическим процессам, низкой включенности в политическую активность, существует достаточно значимая группа молодежи, которую привлекает политическая карьера (13-14%). В ситуации признания низкого уровня политической культуры по всем показателям, но при мотивированности использования данной формы социальной мобильности в качестве социального лифта, политический профиль возможных молодых политиков может вызывать серьезные опасения, в том числе и по мотивам, вовлекающим их в политическую деятельность. Данные опасения усугубляются ситуацией политического кризиса и неопределенности, где политическая культура лидеров (даже молодых) начинает играть решающую роль в разрешении конфликтов и достижении компромиссов.

Таким образом, показатели политической культуры молодежи на рубеже геополитических перемен спровоцировали риски, часть из которых реализовалась в пространстве региона, и привела к серьезным последствиям, связанным с изменением характеристик регионального человеческого капитала, возможностью реализовать программы стратегического развития региона. Невнимание к политической культуры молодежи со стороны социальных институтов (прежде всего образования и воспитания) дает основу для формирования все новых рисков в условиях современной реальности, последствия которых могут быть не настолько отсроченными. В это связи, необходим не просто мониторинг показателей политической культуры региональной молодежи, но и разработка программ ее формирования и повышения уровня для всей молодежи, и, отдельно, для молодежи, имеющей политические амбиции, для молодых политических лидеров и активистов.

Благодарности

Статья подготовлена при финансовой поддержке государственного задания FZWG-2023-0016, тема «Жизненные стратегии молодежи в условиях геополитической трансформации российского пространства».

Список литературы

Акаев Д. В. Трансформация политической культуры молодежи: роль интернет-коммуникаций // Вестник Поволжского института управления. 2016. № 6 (57). С. 153-158. EDN: XHLIWD.

Бухнер А. А. Политическая культура молодежи как фактор развития гражданского общества // Вестник Международного института рынка. 2017. № 1.

С. 57-64. EDN: YPRWLF.

Вилков А. А., Богданов А. В. Традиционализм и модернизм в политической культуре студенческой молодежи в современной России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2011. Т. 11, № 4.

С. 68-74. DOI: 10.18500/1818-9601-2011-11-4-68-74. EDN: ONTLFH.

Вицентий И. В. Политическая культура студенчества: по результатам исследования Мурманской области // Международный журнал исследований культуры. 2014.

№ 1 (14). С. 76-81. EDN: SLIZIT.

Долинина И. Г. Сознание и поведение молодежи в контексте гражданской политической культуры // Социально-гуманитарные знания. 2011. № 1. С. 162-170. EDN: NCUZQN.

Долинина И. Г. Динамика развития политической культуры // Вестник Пермского университета. Сер.: Философия. Психология. Социология. 2010. № 4. С. 113-118. EDN: NCDGPP.

Колпаков В. В. Влияние интернет-технологий на формирование политической культуры российской молодежи // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2017. № 4. С. 122-132. EDN: ZXWYCX.

Кудрявцева Е. Э. Политическая культура студенческой молодежи в современном российском обществе // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2014.

№ 6 (45). С. 97-102. EDN: RIJODG.

Страхи российского студенчества в ситуации социальной неопределенности (весна 2022 года) / Певная М. В., Шуклина Е. А., Киенко Т. С., Тарасова А. Н., Андрианова Е. В., Худякова М. В., Шаповалова И. С.// Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 3.

С. 116-136. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-9. EDN: VYDKQJ.

Погосян Л. А., Гражданкина Л. Ю. Политическая культура как фактор формирования социальной активности молодежи // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2014. № 4 (43).

С. 293-295. EDN: SKHKVX.

Пожидаева Э. О., Телин К. О. Политическая культура как фактор стабильности политической системы // Вестник Московского университета. Сер. 12: Полит. науки. 2016. № 1. С. 91-106. EDN: VNFNEV.

Сафонова А. С. Структура и особенности формирования политической культуры современной молодежи // Перспективы науки. 2015. № 4 (67). С. 88-92. EDN: UCBXIZ.

Тульчинский Г. Л. Перспективы российской политической культуры // Социально-политические науки. 2014. № 4.

С. 11-15. EDN: TFBYUP.

Умарова А. А. Особенности современного состояния молодежной политической культуры в России // Новые технологии. 2011. № 1. С. 190-193. EDN: NQUVRR.

Чекмарёв Э. В., Дорофеева Е. С. Социально-национальное самосознание как стержень политической культуры молодежи // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2012. № 1 (30).

С. 226-231. EDN: OXURGT.

Шаповалова И. С. Политические стратегии молодежи: будет ли наша политика молодой? // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2022. Т. 22, № 1. С. 39-45. DOI: 10.18500/1818-9601-2022-22-1-39-45. EDN: RHTLHO.

Шаповалова И. С., Валиева И. Н. Политическое мышление и политические стратегии молодежи // Интеграция образования. 2024. Т. 28, № 4 (117). С. 589-605. DOI: 10.15507/1991-9468.117.028.202404.589-605. EDN: FAQCJM.

Шаповалова И. С., Валиева И. Н. Протестный потенциал регионального студенчества в России: социальные предпосылки // Интеграция образования. 2022. Т. 26, № 2 (107). С

Шаповалова И. С., Валиева И. Н. Факторные модели принятия политических решений и выбора молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 4. С. 71-88. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-4-0-7. EDN: NHRXPI.

Щупленков О. В., Щупленков Н. О. Политическая социализация и идентичность в условиях трансформации российского общества // NB: Проблемы общества и политики. 2013. № 6. DOI: 10.7256/2306-0158.2013.6.724. EDN: RWWZHV.

Щупленков О. В., Щупленков Н. О. Национально-культурная идентичность в контексте философской традиции диалога культур // NB: Философские исследования. 2013. № 10. DOI: 10.7256/2306-0174.2013.10.8848. EDN: RWBKHH.