Нетрадиционные религиозные взгляды белгородских студентов

Aннотация

В условиях глобализации, миграционных трансформаций и растущей дифференциации духовных практик изучение нетрадиционных религиозных взглядов среди молодёжи приобретает особую актуальность и социально-научную значимость. Современные социальные изменения стимулируют поиск новых форм религиозной идентичности и способов удовлетворения духовных потребностей, особенно в периоды жизненных переходов и неопределённости. В статье рассматривается влияние миграционной мобильности/ иммобильности на мотивацию, интерес, формирование и практическую вовлеченность в нетрадиционные религии и учения среди студентов. В статье представлен комплексный анализ трех групп студентов: общая группа студентов, «потенциальные иммигранты» и «иммобильные» студенты, выявляется их различие по уровню интереса, мотивации и вовлеченности в нетрадиционные религиозные учения. Анализируется роль социальной среды, в частности семейных традиций, которые, несомненно, оказывают влияние на включенность в практику даже при низком личном интересе. Результаты показывают, что мобильность студентов усиливает внутреннюю мотивацию и способствует более активному духовному самоопределению, что обусловлено необходимостью социальной адаптации и поиска смысловых опор в условиях перемен, тогда как «иммобильные» студенты демонстрируют значительную роль культурного окружения в поддержании религиозной практики, даже при относительно низком собственном интересе. Эти данные подчёркивают сложность взаимодействия личностных, социально-культурных и ситуативных факторов в формировании нетрадиционного религиозного поведения. Понимание этих механизмов имеет важное значение для разработки программ поддержки студентов, а также для изучения процессов религиозной трансформации в условиях глобализации. Исследование способствует более глубокому осмыслению роли нетрадиционных религиозных движений в современной молодёжной среде.

Ключевые слова: нетрадиционные религии, восточные религии, студенты, миграция, молодежь, мобильность, иммобильность

Введение (Introduction). В условиях современной глобализации мир сталкивается с возрастающей геополитической турбулентностью, проявляющейся в виде политической и экономической нестабильности, социальных кризисов. Эти факторы существенно влияют на миграционные процессы и религиозный ландшафт, стимулируя население как вынужденной, так и добровольной миграции, а также к обращению к альтернативным религиям и мистическим учениям. Одним из примечательных аспектов этих изменений является трансформация религиозных взглядов населения, что проявляется в росте нетрадиционных религиозных течений и синкретических форм верований. Анализ нетрадиционных религиозных взглядов представителей различных миграционных групп населения в целом и студенчества в частности, является важным для понимания процессов культурной трансформации и социальной интеграции в многоэтнических обществах. Такие исследования позволяют выявить механизмы формирования идентичности, влияния религиозных практик на межсоциальное взаимодействие. Кроме того, понимание специфики нетрадиционных религиозных взглядов помогает разработать эффективные стратегии межкультурного диалога, снизить уровень социальной напряжённости и предотвратить конфликты, связанные с религиозным разнообразием. В контексте современных миграционных процессов и геополитической турбулентности данный анализ способствует формированию комплексной и инклюзивной политики, ориентированной на уважение культурных различий и укрепление общественного единства.

Цель статьи: изучить нетрадиционные религиозные взгляды студентов с разными миграционными намереньями, обучающихся в четырех высших учебных заведениях Белгородской области. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- отобрать студентов в группы по критерию миграционных намерений;

- проанализировать включенность студентов этих групп в нетрадиционные религиозные отношения.

Прежде чем перейти к реализации поставленной цели, необходимо сделать небольшой обзор теоретических основ исследования. Миграционным процессам посвящено много научных работ и исследований. В статье рассматриваются группы студентов с различными миграционными намерениями, особое внимание заслуживают труды, рассматривающие процессы потенциальной миграции, добровольного отказа от переезда и миграционной активности студенчества.

Многие ученые рассматривают миграцию как выбор индивида, позволяющий реализовать возможности и удовлетворить потребности, если для реализации этих целей необходима смена места жительства (Ягельский, 1980; Рыбаковский, 2017; Sjaastad, 1962). Миграция молодежи, в основном, рассматривается как перемещение лиц в возрасте от 15 до 35 лет, цель которого состоит в постоянной или временной смене места жительства. Высокие миграционные интенции молодых людей обусловлены стремлениями самореализации (Williams, Jephcote, Janta, 2017). Миграция молодежи является важным социально-демографическим процессом, влияющим на развитие регионов. Потенциальная миграция (желание индивида переехать) часто употребляется в контексте готовности к переселению, которое выражается в намереньях, планах и ожиданиях в отношении будущего переезда.

В статьях о потенциальной миграции студентов часто рассматривается более широкие темы, посвященные намереньям, мобильности, образовательной миграции и др. Но можно выделить ряд исследований и статей, рассматривающий потенциальную миграцию и сопутствующие с ней темы. В ряде зарубежных исследований ученые выделяют факторы, влияющие на миграционные намерения студентов высших учебных заведений и индивидуальные характеристики студентов (образование, социально-экономический статус) в формировании их намерений остаться в регионе обучения или переехать в другой регион после окончания учебы (Wolter, 2020). Исследователи в Великобритании рассматривают факторы, влияющие на миграционные намерения выпускников университетов. Факторы притяжения (attraction factors): возможности трудоустройства, карьерные перспективы и качество жизни. Факторы отталкивания (repulsion factors): высокая стоимость жилья, ограниченные возможности для досуга и удаленность от семьи (Faggian, Mc Cann, 2009).

В отличие от потенциальных мигрантов, иммобильные студенты входе нашего исследование обозначили намерение остаться на прежнем месте жительства. Термином «иммобильное население» обозначают группы людей, которые ввиду разных причин не меняют места жительства. Ключевой вклад в развитие концепции иммобильности, как самостоятельного феномена внесли: С. Шевел (Schewel, 2019), Т. Крессуэлл (Cresswell, 2010) и др.

В нашей статье иммобильность будет рассматриваться в контексте добровольного отказа от переезда. Ряд работ ученых рассматривает добровольную иммобильность в формате социальной и культурной устойчивости. Добровольная иммобильность выступает осознанным выбором индивидов, связанным с идентичностью, привязанностью к месту, ценностями, семейными связями и социальной стабильностью (Cresswell, 2010, de Haas 2014).

В статье анализируются нетрадиционные религиозные взгляды групп с разной степенью включенности в миграционные процессы. Стоит охарактеризовать понятия о нетрадиционных религиях и мистических учениях. Термин «нетрадиционные религии и учения» в основном используется для обозначения религиозных сообществ, вероучений и духовных практик, которые не входят в число доминирующих или исторически устоявшихся религиозных традиций определенного общества или региона. Данные религии и учения часто отличаются от традиционных конфессий как по своим догматам, так и по социальному статусу. Порой воспринимаются как новые или альтернативные формы вероисповедания.

В нетрадиционных религиозных учениях зачастую ставится акцент на индивидуальном духовном опыте, синкретизме и адаптации различных элементов из разных религиозных систем. Эти воззрения могут включать новые религиозные движения (НРД), эзотерические учения, а также различные формы альтернативных духовных практик. В социальном и культурном контексте термин «нетрадиционные религии и учения» подчёркивает отличие данных религий и учений от традиционных конфессий и их особое положение в религиозном ландшафте общества. Анализ нетрадиционных религий важен для понимания процессов религиозной трансформации, социальной адаптации и взаимодействия культур.

В наших исследованиях рассматривается интерес и включенность в практику следующих религий и учений: астрологии, нумерологии, хиромантии, спиритизма, восточных религий и их духовных и физических практик. Данные религии учения могут относиться как к новым религиозным движениям (НРД), к культовой среде, а могут быть отдельными духовными, эзотерическими или мистическими практиками и учениями, которые существуют независимо друг от друга и не обязательно образовывают религиозные движения. Так как методика исследований еще до конца не разработана, в ней не учитывались показатели принадлежности данных религий и учений к культовой среде и оккультуре, на данном этапе нельзя их классифицировать к какому-либо из этих феноменов. Но все же необходимо дать краткое описание.

Нетрадиционные религии и учения зачастую менее институционализированы или вовсе не имеют формализованных структур. Например, астрология и хиромантия – практики, существующие как отдельные знаковые или предсказательные системы, не обладающие централизованным религиозным институтом (Campion, 2012).

Исследованием НРД и нетрадиционных религиозных течений занимались ученые разных стран. К. Кэмпбэлл рассматривал религию как «рынок убеждений», с индивидуальным выбором религиозных или духовных практик, удовлетворяющих личные или социальные потребности индивида. Кэмпбэлл в своих работах уделял внимание взаимодействию веры и практики в культовой среде (Campbell, 2010). Р. Старк и В. Бейнбридж внесли значительный вклад в изучение НРД и нетрадиционных религий и учений. В их работах представлены теоретические объяснения возникновения, распространения, движения данных воззрений (Stark, Bainbridge, 1987).

Е. Г. Балагушкин рассматривал нетрадиционные религии комплексно, включая историко-культурный и социологический анализ. Балагушкин анализировал исторические предпосылки формирования новых религиозных движений в России, включая влияние политических, социальных и культурных изменений, а также процессы глобализации и секуляризации. Ученый отмечал, что интерес к нетрадиционным религиям часто связан с поиском индивидуального духовного опыта и альтернативных смыслов, которые недостаточно представлены в традиционных религиях (Балагушкин, 1999).

Работы В. А. Митрохина охватывают социокультурные, исторические и религиоведческие аспекты развития и функционирования нетрадиционных религий. Ученый исследовал происхождение и эволюцию новых религиозных движений в России, учитывая влияние политических, социальных и культурных трансформаций, а также модернизации и глобализации (Митрохин, 1985).

В исследованиях нетрадиционных и новых религий В. А. Мартинович рассматривает перестройку, распад СССР и трансформацию общества, как факторы роста интереса к нетрадиционным религиозным учениям, в контексте более глобальных процессов религиозного плюрализма (Мартинович, 2024). В работах E. Баркер представлен системный анализ новых религиозных движений, их структура, разновидности и социальные проявления. Баркер подчеркивает важность объективного подхода к изучению НРД (Barker, 1997).

В рамках социологического исследования были проанализированы восточные религиозные учения, включая практики, такие как йога и медитация и др. Включение восточных религий в категорию «нетрадиционных» в определённых контекстах считается допустимым по ряду причин, связанных с историко-культурными особенностями, религиозным ландшафтом и восприятием этих религий в конкретных обществах, например, в России и других странах с доминирующими традиционными религиями. Традиционно буддизм представлен в Калмыкии, Туве и Бурятии. В Белгородской области, исконно православном регионе, его возможно рассматривать в качестве нетрадиционного учения. По данным конфессиональной самоидентификации, не более 1% населения Белгородской области идентифицируют себя как буддисты.

Методология и методы (Methodology and methods). В рамках социологического исследования была реализована стратифицированная выборка с квотным отбором респондентов. Первый этап отбора осуществлялась на основе ответов на вопрос анкеты, касающегося намерений респондента сменить место жительства после завершения обучения: «Планируете ли Вы переехать на другое место жительства после окончания учебы?». На основании ответов респонденты были разделены на две группы:

1. Группа «Потенциальные мигранты». В данную группу вошли респонденты, выразившие намерение переехать после окончания обучения. Критериями включения являлись ответы «Да, планирую уехать насовсем» и «Да, но планирую потом вернуться». Таким образом, данная группа объединяет студентов, демонстрирующих готовность к перманентной или временной миграции.

2. Группа «Иммобильные студенты». В данную группу вошли респонденты, не планирующие смену места жительства после завершения обучения. Критерием включения являлся ответ «Нет, не планирую уезжать из региона».

Для сравнительного анализа и выявления общих тенденций, касающихся интереса и вовлеченности в нетрадиционные религии и учения вне зависимости от миграционных намерений, в анализ также была включена контрольная группа «студенты», состоящая из всех участников опроса.

После отбора по критерию миграционной активности, внутри каждой группы применяется типологический анализ, основанный на степени вовлеченности в нетрадиционные религии и учения.

Типологический анализ, фокусирующийся на нетрадиционной религиозности, находится еще в стадии разработки и опирается на методику Е. А.Кублицкой (Кублицкая, 1990). Планируется дальнейшая валидизация и уточнение перечня нетрадиционных религиозных и мистических учений, а также индикаторов культового поведения.

Операционализация понятия «нетрадиционная религиозность» осуществляется через индекс, состоящий из двух компонентов: религиозного сознания и культового поведения.

Индикаторы религиозного сознания:

- Вера в сверхъестественное, определяемая через вопрос о вере в Бога и другие сверхъестественные силы. Респонденты, выразившие веру в сверхъестественные силы или допустившие существование сверхъестественного, включаются в дальнейший анализ.

- Интерес к нетрадиционным религиям и мистическим учениям. Оценивается путем выявления интереса к восточным религиям, их практикам, а также другим нетрадиционным религиозным и мистическим учениям.

- Мотивация интереса к нетрадиционным религиям и учениям. Измеряется мотивационная структура, лежащая в основе интереса и практики нетрадиционных религий и учений.

Индикатор культового поведения:

- Включенность в культовую деятельность. Оценивается участие в религиозных обрядах и практиках, связанных с нетрадиционными религиозными течениями.

На основе представленных критериев формируются типологические группы. Первая группа «практикующие», обладающая всеми показателями нетрадиционной религиозности, отобранная в соответствии с критериями: нетрадиционное религиозное сознание: вера в сверхъестественное, интерес к альтернативным религиям и учениям, мотив этого интереса и вовлеченность в культовые практики. Вторая группа «непрактикующие», отличается невысокой вовлеченностью в альтернативные формы нетрадиционных религиозных учений и мистических течений, формируется на основе следующих показателей: вера в существование сверхъестественных сил, интерес к нетрадиционным религиям и учениям, мотивы, побуждающие интерес к этим воззрениям, отсутствие участия в культовой практике.

Всего в исследовании 2022 года было опрошено более 2000 белгородских студентов. Объем выборочной совокупности группы «студенты» N = 2001. Объем выборочной совокупности группы «потенциальные мигранты» N = 615, группы «иммобильные студенты» N = 423.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Л. Л. Рыбаковский отмечает, что у коренного населения более стабильна миграционная активность, которая связана с трудовыми аспектами, улучшением жилищных условий и социальными причинами. Коренное население менее мобильно и больше привязано к территории из-за социальных связей, традиций и культурных факторов. Приезжие проявляют большую миграционную активность, чаще ориентированы на поиск перспективных рабочих мест вне родных регионов, а также на рынки труда с более высоким уровнем заработной платы. Повышенная миграционная активность приезжих связана с социально-экономической нестабильностью, отсутствием устойчивых социальных связей и стремлением в кратчайшие сроки улучшить свои условия жизни (Рыбаковский, 2017). Согласно теории push – pull основные факторы, влияющие на миграционные интенции: положительные факторы, влияющие на удержание людей в регионе и привлечение мигрантов из других регионов (притяжение) и отрицательные факторы способствуют выбытию (выталкивание) (Lee, 1966).

Решение о переезде возникает постепенно, формируясь под воздействием множества факторов. К более значимыми факторам, влияющим на желание переехать, относятся: экономические, социальные, политические, экологические.

Охарактеризуем социально экономическую инфраструктуру Белгородской области. Белгородская область является приграничной территорией по отношению к Украине, где, в свою очередь, с 2022 г. проходит специальная военная операция. В 2022 году социально-экономическая обстановка в Белгородской области характеризовалась рядом положительных и отрицательных тенденций, обусловленных как внутренними, так и внешними факторами. По данным Росстата, Белгородская область демонстрировала положительные показатели в экономической сфере (увеличение объема промышленного производства, рост ВРП, уровень зарегистрированной безработицы ниже среднего показателя по России). В то же время с начала СВО из Белгородской области уехали около 300 медицинских специалистов (онкологи, терапевты, медсёстры, фармацевты) и столько же преподавателей высших учебных заведений. Регион столкнулся с нехваткой квалифицированных специалистов в инженерно-технической сфере. В дефиците были рабочие: электрики, слесари, операторы сельхозтехники, водители автобусов. По данным Росстата, за 2022 г. в регионе миграционная убыль составила 11 116 человек.

Данные 2022 года показывают высокую миграционную активность в молодежной среде: 58% студентов выразили желание переехать, тех, кто не планирует переезжать – 42%. Среди тех, кто планирует переехать, большинство (74%) ориентированы на внутреннюю миграцию, эмигрантов только 23%. «Потенциальные мигранты» отмечают следующие мотивы миграции: трудовые (трудоустройство по специальности – 51%, повышение заработной платы – 65%, карьерный рост – 56%), улучшение жилищных условий – 46%, возможность путешествовать – 50%. Стоит отметить, что группа «потенциальных мигрантов» студентов состоит на 56% из коренных жителей белгородской области и 44% приезжих. В группе «иммобильных» студентов (тех, кто не собирается переезжать) – 77% коренных жителей и только 23% приезжих, что говорит о большей стабильности и укорененности данной группы в регионе. Отобрав респондентов в группы по миграционной активности, получили группы «потенциальные мигранты» – 58% и «иммобильные» студенты – 42%.

Сформировав группы по критерию миграционной активности, рассмотрим показатели нетрадиционного религиозного сознания и культового поведения.

Вера в сверхъестественные силы является ключевым элементом при изучении нетрадиционного религиозного сознания и выступает одним из его составляющих. Она отличает религиозные взгляды от светского мировоззрения. Нетрадиционные религии, как и мировые конфессии, предлагают ответы на фундаментальные вопросы о смысле жизни через призму сверхъестественного. Это формирует особую систему ценностей и отношений. Часть нетрадиционных учений строит свои доктрины и практики на взаимодействии со сверхъестественными силами.

Эйлин Баркер подчёркивала, что вера в сверхъестественное является центральным элементом новых религиозных движений (НРД). Вера помогает понять привлекательность НРД. Баркер отмечает, что последователи НРД часто переживают «трансформирующий мистический опыт», базирующийся на убеждении во взаимодействие с потусторонними силами или сущностями (Barker, 1984). Вера в сверхъестественное помогает молодым людям найти ответы на вопросы, которые невозможно получить при обращении к традиционным религиям, обрести ощущение стабильности в периоды неопределённости.

В ходе исследования респондентам задавался вопрос верят ли они в сверхъестественные силы. Так, половина (49%) всех студентов сообщили, что верят в сверхъестественные силы или допускают их существование. В типологических группах процент веры совпадает с общей группой студентов (49% – «потенциальные мигранты», 46% – «иммобильные» студенты). Отобрав студентов, верящих в сверхъестественные силы, определим среди них тех, кто интересуется нетрадиционными религиями и мистическими учениями.

В последнее время наблюдается рост числа приверженцев нетрадиционных религиозных учений. Особенно это заметно среди молодежи. Современная молодежь зачастую ориентирована на личный духовный опыт вне традиционных религий. Учёные отмечают, что молодое поколение воспринимает мировые религии как догматичные. Это побуждает молодежь к поиску альтернатив, которые нацелены на индивидуальный подход и помощь в определение личностных ценностей и взглядов. На интерес молодежи к нетрадиционным религиозным и мистическим учениям влияет множество факторов: процессы глобализации и урбанизации, смены ценностных ориентаций, развитие информационного общества, поиск новых форм самоидентификации и др. Интерес выступает способом адаптации к быстро меняющемуся миру. Нетрадиционные религиозные практики предоставляют молодым людям гибкость в построении духовной жизни, что отражает тенденцию к индивидуализации веры и отходу от коллективных религиозных норм (Балагушкин, 1980; Мартинович, 2015).

В ходе исследования мы задавали вопрос студентам об интересе к нетрадиционным религиям и мистическим учениям, восточным религиям.

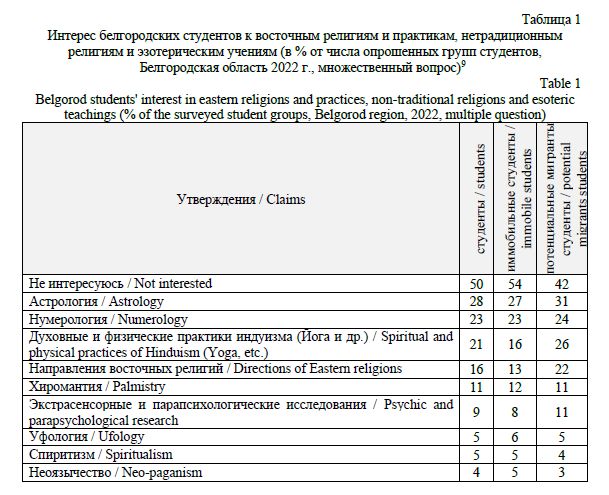

В Таблице 1 показан интерес трех групп белгородских студентов, верящих в сверхъестественные силы, к данным религиозным учениям и практикам. Студенты могли выбрать несколько вариантов ответов. Выделены три группы студентов. В первую группу вошли все студенты, верящие в сверхъестественные силы. Во группу «потенциальные мигранты» вошли респонденты, верящие в сверхъестественные силы и планирующие переехать. В третью группу – «иммобильные» вошли студенты, верящие в сверхъестественные силы, но не собирающиеся переезжать. В каждой группе практически половина студентов проявляет интерес к нетрадиционным религиям и мистическим учениям, восточным религиям и их практикам.

В группе «потенциальных мигрантов» интерес к данным религиозным течениям выше, чем в других группах.

Самые востребованные у молодежи: астрология, нумерология, духовные и физические практики. Ими интересуются от 16% до 31% студентов. Самые востребованные нетрадиционные учения у молодых людей предоставляют индивидуальный подход и возможность самопознания, что помогает поиску ответов на вопросы о собственном предназначении и месте в мире. Данные религии и учения располагают возможностями для самопознания.

Меньше интереса студенты проявляют к направлениям восточных религий, хиромантии, экстрасенсорным и парапсихологическим исследованиям. Ими интересуются от 8% до 22% студентов. Восточные религии предлагают молодому поколению альтернативные философские учения, акцентирующие внимание на самопознании и личном опыте. Экстрасенсорные и парапсихологические исследования располагают ответами о сверхъестественном, скрытых способностях человека, ясновидении.

Неоязычество, спиритизм и уфология вызывают редкий интерес у отдельных энтузиастов. Ими интересуются от 3% до 7% студентов. Неоязычество представляет собой комплекс учений и практик, основанных на древних языческих верованиях. Сложность учений и воспроизводства, проблема адаптации к современным условиям снижает привлекательность неоязычества для молодежи. В современном мире молодые люди более скептически относятся к сеансам с потусторонним, поэтому можно наблюдать невысокий интерес студентов к экстрасенсорным и парапсихологическим исследованиям. Уфология не привлекательна отсутствием доказательной базы существования НЛО (см. Таблицу 1).

Изучение мотивов, побуждающих интерес к нетрадиционным религиям, является важной задачей исследования нетрадиционны религиозных взглядов. Именно мотивация объясняет внутренние побуждения и потребности, толкающие индивида к поиску альтернативных духовных учений, и помогает понять почему он выбирает именно эти учения, а не традиционные религии (Heelas, 1996, Parker, 1998). Исследование мотивов позволяет определить осознанный, глубокий интерес от поверхностного или навязанного влияния. Балагушкин отмечал, что мотивация молодежи к альтернативным религиям и их практикам обусловлена поиском личного смысла и духовной идентичности, которые молодые люди не смогли найти в рамках традиционных конфессий (Балагушкин, 1980).

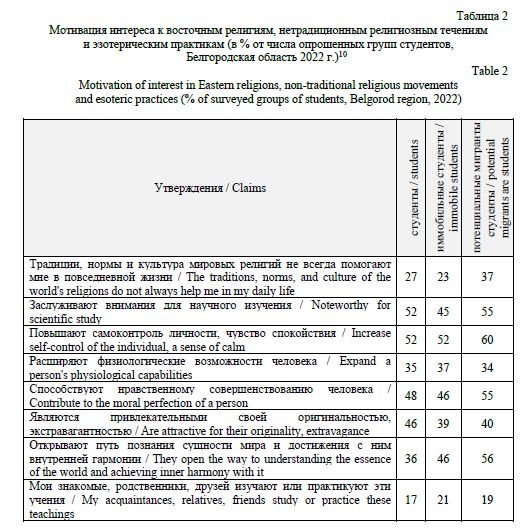

В ходе исследования молодым людям задавался вопрос о том, чем привлекли их восточные религии и практики, нетрадиционные религиозные и мистические учения. Им были представлены 8 мотивов, наиболее отражающих привлекательность этих воззрений. В Таблице 2 представлены результаты, показывающие мотивацию респондентов в изучаемых группах.

Варианты ответов по каждому мотиву состояли из позиций: «да», «нет», «затрудняюсь ответить». В таблице представлены результаты крайней позиции ответов «да». Мотивация интереса замерялась с учетом нового критерия отбора респондентов – интерес. В группу студентов были отобраны респонденты, верящие в сверхъестественные силы и интересующиеся альтернативными религиями и учениями. Группа «иммобильных» студентов состоит из верящих в сверхъестественное, интересующихся альтернативными религиями и учениями и не планирующих переезжать на другое местожительство. Группа «потенциальных мигрантов» включает студентов, верящих в сверхъестественное, интересующихся альтернативными религиями и учениями и планирующих в будущем переезд.

Данные показывают, что для молодого поколения важны развитие самоконтроля, обретение внутренней гармонии, нравственное совершенствование, а также осознание значимости нетрадиционных религий и учений для научного исследования. Не малый процент (от 23% до 37%) респондентов указали на то, что: традиции, нормы и культура мировых религий не всегда помогают им в повседневной жизни. Возможно, эти студенты могут считать, что религиозные нормы и обряды традиционных конфессий абстрактны и формальны, часто не применимы в повседневной жизни. Также выбор этого утверждение может говорить о секулярном мировоззрении респондента. Практически 20% студентов в группах указали, что их ближнее окружение изучает или практикует эти учения. Данное утверждение отражает социальный и психологический фактор, влияющий на интерес к данным религиям и учениям. Когда близкое окружение изучает или включено в обрядовую деятельность нетрадиционных религий и учений,

у индивида может возникнуть доверие

и открытость к этим религиям и учениям. Практика в рамках социальной группы способствует разделению общих интересов. Если сравнивать группы студентов, в группе «потенциальных мигрантов» уровень интереса выше по многим утверждениям. В этой группе больше тех, кто отмечает неспособность традиционных конфессий дать ответ на интересующие вопросы о смысле жизни. Студенты отмечают помощь данных религий и учений в их самосовершенствовании (см. Таблицу 2).

Включенность в культовую деятельность восточных религий и учений, нетрадиционных религий и мистических учений является важной по ряду причин:

1. Участие в культовой деятельности помогает индивиду сформировать и укрепить религиозную идентичность;

2. Обряды и ритуалы зачастую выступают элементом связи индивида и религиозного сообщества;

3. С помощью культовой практики можно обрести духовный рост, эмоциональную поддержку и взаимопомощь между членами религиозного сообщества;

4. Включенность в практику может оказывать положительный эффект на психологическое и физическое состояние индивида. Практика рассматривается некоторыми учеными как механизм изменения сознания и восприятия, укрепления веры (Turner, 1969, Whitetehouse, 2004).

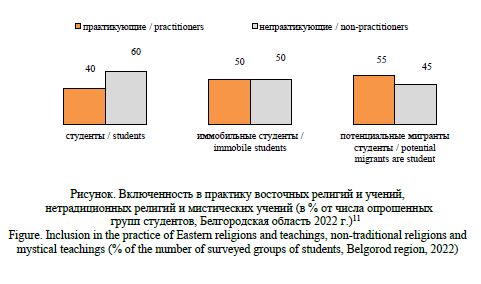

Студентам задавался вопрос о включенности в практику нетрадиционных религиозных учений: «насколько в Ваш повседневный быт вошли какие-либо элементы восточных религий и нетрадиционных или мистических учений?». Можно было выбрать четыре варианта ответа: «совсем не вошли», «несущественно вошли отдельные из них», «существенно вошли отдельные из них» и «затрудняюсь ответить». В ходе анализа были исключены респонденты, затруднившиеся ответить. Студенты ответившие, что включены частично или полностью в практики объединены в одну группу. В группу «практикующие» вошли респонденты, верящие в сверхъестественное, интересующиеся восточными религиями, нетрадиционными религиями и мистическими учениями, имеющие мотивацию, полностью или частично включённые в их практику Группа «непрактикующие» состоит из верящих в сверхъестественное, интересующихся альтернативными религиями и учениями, имеющих мотивацию, но не включенных в практику этих религий и учений. На рисунке представлены результаты включенности в практику восточных, нетрадиционных религий и мистических учений. Группа студентов проявляет умеренный интерес и мотивацию к нетрадиционным религиям и учениям, но демонстрирует, по сравнению с другими группами, невысокую вовлеченность в практику. Группа «потенциальных мигрантов» показывает высокую мотивацию и интерес к нетрадиционным религиям и учениям, по сравнению с другими группами. В этой группе больше включенных в практику. Для «потенциальных мигрантов» практика может выступать стимулом, поддерживающим идентичность, особенно в преддверии миграционных перемен. В группе «иммобильные» студенты самый низкий интерес и мотивация по сравнению с другими группами, но включенность в практику достаточно высокая – половина студентов участвует в практиках. Это может быть связано с влиянием ближнего окружения, наличие родственников, друзей, знакомых, практикующих нетрадиционные религии и учения создаёт дополнительный социальный и культурный контекст, способствующий вовлеченности независимо от личных установок (см. Рисунок).

Заключение (Conclusions). В ходе социологического анализа предполагалось выяснить, есть ли разница в приверженности к нетрадиционным религиозным взглядам среди групп с различной миграционной активностью. Анализ проводился среди трёх групп студентов с различной степенью интереса, мотивации и вовлеченности в практику нетрадиционных религиозных учений.

Половина студенческого контингента, верящего в сверхъестественное, проявляет повышенный интерес к нетрадиционным религиям, однако вариабельность заинтересованности в отдельных учениях достаточно высокая (до 28%), что говорит о дифференцированности предпочтений. Мотивация отражает умеренный уровень вовлеченности в практику и заинтересованности.

«Потенциальные иммигранты» демонстрируют высокий уровень интереса (58%) и расширенный диапазон заинтересованности к конкретным учениям (до 31%), что превышает общие показатели по всему студенческому составу. Уровни мотивации по некоторым индикаторам достигают 60%, что является максимальным значением в сравнении с другими группами. Эти данные свидетельствуют о более активной внутренней заинтересованности и готовности к практическому применению нетрадиционных религиозных учений. Высокий уровень включённости в практику (55%) подтверждает эту тенденцию, указывая на то, что интерес и мотивация сопряжены с реальным участием в нетрадиционных религиозных сообществах. Возможно, это связано с необходимостью формирования нового культурного и социального ядра, а также поиска поддержки в период предстоящей миграции.

Группа «иммобильные» студенты характеризуется более низким уровнем интереса по сравнению с «потенциальными мигрантами» и студентами в целом, демонстрируя сдержанную вовлеченность в эти религии и учения. При этом уровень включённости в практику (45%) примерно соответствует уровню интереса. Значимым является фактор ближнего окружения: наличие родственников, друзей и знакомых, которые изучают и практикуют нетрадиционные религии, повышает показатель вовлеченности в практику именно в этой группе. Это подчеркивает роль социального и культурного окружения, стимулирующего практическую деятельность независимо от личного интереса.

Интерес и мотивация тесно связаны с уровнем вовлеченности в практику, однако семейное влияние и окружение могут являться значимым стимулом в ситуации низкого собственного интереса. «Потенциальные мигранты» представляют наиболее активную группу по параметрам религиозной заинтересованности и практической вовлеченности, что может быть связано с их ожиданиями и потребностями в новых условиях.

Желание переехать или остаться (мобильность / иммобильность) определенно оказывает влияние на отношение к нетрадиционным религиозным взглядам и на включённость в соответствующую практику. Этот эффект объясняется различиями в социально-культурных, психологических и жизненных обстоятельствах, с которыми сталкиваются представители разных групп студентов. Процесс миграции связан с необходимостью переосмысления своей социальной и культурной идентичности. Приверженность нетрадиционным религиозным учениям может стать основой для конструирования нового «я», что стимулирует активное участие в религиозной жизни. Эти процессы дополняют друг друга и показывают многомерный характер влияния социально-культурной мобильности на религиозное поведение.

Список литературы

Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в капиталистических странах Запада и их влияние на молодежь. Москва: Изд-во МГУ, 1980.103 с.

Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ / РАН. Ин-т философии. М.: ИФ РАН, 1999. 244 с.

Баркер А. Новые религиозные движения. СПБ: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. 284 с. EDN: MCHFLG.

Кублицкая Е. А. Традиционная и нетрадиционная религиозность: опыт социологического изучения // Социологические исследования. 1990. № 5.

С. 95-103. EDN: BGWJUG.

Мартинович В. А. Социальная идентификация новых религиозных движений в Республике Беларусь. Минск: РИВШ, 2024. 664 с. ISBN: 978-985-586-794-5.

Мартинович В. А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция: Материалы к изучению нетрадиционной религиозности. Т. 1. Минск: Минская духовная академия, 2015. 560 с. ISBN: 978-985-7028-11-5.

Митрохин Л. М. Религии «нового века». Москва: Советская Россия, 1985. 160 с.

Рыбаковский Л. Л. История и теория миграции населения. Кн. 2: Миграция населения: явление, понятие, детерминанты. Москва: Изд-во «Экон-Информ», 2017. 234 с. ISBN: 978-5-9500099-7-6. EDN: ZDQTLZ.

Рыбаковский Л. Л. Функции и последствия миграционных процессов // Социологические исследования. 2017. № 10.

С. 56-63. DOI: 10.7868/S0132162517100063.

Ягельский А. География населения / Анджей Ягельский; сокр. пер. с польского

В. Ф. Худолея. Москва: Прогресс, 1980. 382 с.

Campbell C. The Easternisation of the West: or, How the West Was Lost // Asian Journal of Social Science. 2010. Vol. 38/5.

Pp. 738-757.

Campion N. Astrology and cosmology in the world’s religions. New York University Press, 2012. 273 p. ISBN: 978-0-8147-1713-4.

Cresswell T. Towards a politics of mobility // Environment and planning: society and space. 2010. Vol.28. Pp. 17-31. DOI: 10.1 068/d11407.

Faggian A., McCann P. Universities, agglomerations and graduate human capital mobility // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2009. Vol. 100, issue 2.

Pp. 210-223. DOI: 10.1111/j.1467-9663.2009.00530.x.

de Haas H. How migration really works: the facts about the most divisive issue in politics, 2023. 464 p. ISBN: 1541604326.

Lee E. S. A Theory of migration // Demography. 1966. Vol. 3. № 5. Рр. 47-57. DOI: 10.2307/2060063.

Heelas P. The new age movement: religion, culture and society in the age of postmodernity. Wiley-Blackwell, 1996. 288 p. ISBN: 978-0-631-19332-6.

Parker M. The new age movement: religion, culture and society in the age of postmodernity. Wiley-Blackwell. 1998. 288 p. ISBN: 978-0-631-19332-6.

Sjaastad L. A. The costs and returns of human migration // Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70, № 5. Part 2. Pp. 80-93.

Schewel S. Understanding immobility: moving beyond the mobility bias in migration studies // International Migration Review. 2019. Vol. 54, № 2. Pp. 328-355. DOI: 10.1177/01979183198319.

Stark R., Bainbridge W. S. A theory of religion. Peter Lang: New York, 1987. 386 p.

Turner V. The ritual process: structure and anti-structure. New York, 1969. 239 p. ISBN: 9781315134666.

Williams A. M., Jephcote C., Janta H., Li G. The migration intentions of young adults in Europe: A comparative, multilevel analysis // Popul. Space Place 2017. 24. DOI: 10.1002/psp.2123.

Whitehouse H. Modes of religiosity: a cognitive theory of religious transmission. Bloomsbury Academic, 2004. 193 p. ISBN: 0759106150, 9780759106154.

Wolter A. Migration and higher education in germany // Inequality, innovation and reform in higher education. 2020. Pp. 39-57.