Специфика межнационального и этноконфессионального взаимодействия

различных религиозных групп московского студенчества

Aннотация

Высокий уровень межнациональной напряженности в московском мегаполисе сохраняется уже не одно десятилетие. Поскольку высокая степень национальной и конфессиональной напряженности приводит к изменению религиозного и социокультурного ландшафта, изучение проблем этноконфессионального взаимодействия крайне важно для адекватной оценки самых разных областей деятельности, особенно в условиях геополитической турбулентности, в которую вступила Россия в последние годы. Формирование этноконфессиональных конфликтов зависит от многих факторов: политических, социально-экономических и социокультурных трансформаций, массовой нерегулируемой миграции, пропагандистской амбивалентности медийных сетей, использующих цифровые технологии и т.д. На этом фоне неизбежно растут интолерантные позиции населения города. В социологических исследованиях, проведенных в Институте демографических исследований ФНИСЦ РАН, были рассмотрены представления религиозной молодежи о явлениях в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений. Выявлено, что мотивы роста религиозных групп молодежи и обращение их к конфессиям основаны на убеждении, что традиционные религии – хранители национальных, духовно-нравственных и культурных ценностей. Именно в них молодежь ищет защиты от ущемления прав своей национальности, потере национальной самобытности и риска уничтожения культурного менталитета. Таким образом, ракурс социологического поиска сконцентрирован на изучении проблемы этноконфессионального взаимодействия и связанной с ней степени проявления национальной и религиозной толерантности/ интолерантности различных религиозных групп (на примере студенчества) в столичном мегаполисе. Для определения уровня «культуры этноконфессиональной толерантности» были сформированы типологические группы: «последовательные верующие» и «новообращенные верующие». Формирование убеждений о национальном ущемлении, унижения национального достоинства связано с ростом интолерантного этноконфессионального взаимодействия, которое прослеживается во всех аспектах анализа группы «новообращенных верующих». Вербальная ориентация на активные конфликтные действия в большей степени свойственна группе «новообращенных верующих», тогда как группа убежденных «последовательных верующих» имеет меньший «конфликтный заряд», более толерантны и терпимы к другим национальностям. Что касается межконфессиональных отношений, то обе группы верующих, в своем большинстве, нейтрально и терпимо относятся к представителям других религий. Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают предыдущие мониторинговые исследования, что очаги напряженности в области этноконфессионального взаимодействия касаются, прежде всего, межнациональных отношений, а уровень конфессиональной нетерпимости в своем большинстве не ведет к росту конфликтного потенциала в религиозной сфере.

Ключевые слова: студенческая молодёжь, религиозные группы, межнациональная напряженность, этноконфессиональное взаимодействие, толерантность, государственная национальная политика, социальные медиаресурсы

Введение (Introduction). Изучение проблем этноконфессионального взаимодействия во многих странах мира во время нарастающей геополитической турбулентности особенно актуально. Негативные процессы в этой сфере превалирует над позитивными не только в центральной Европе и западноевропейских странах, но и на африканском континенте, странах Северной и Южной Америке. Какие факторы конфликтогенности в социальной сфере могут привести к снижению или стагнации толерантных отношений в этноконфессиональном взаимодействии? Анализируя современные научные публикации, с учетом авторских исследований, можно выделить несколько основных тенденций в развитии этноконфессиональных конфликтов:

- исследования показывают, что зачастую национальные и религиозные конфликты формируются в условиях геополитических кризисов, переплетаясь с политическими, социально-экономическими и социокультурными трансформациями;

- рост национальной и конфессиональной напряженности в государствах связан с нерегулируемой иммиграцией, что приводит к изменению религиозного и социокультурного ландшафта в территориальных образованиях;

- технологии медийных сетей, мессенджеров и пр. усиливают роль всей системы массовой информации, имея возможность быстро транслировать как миротворческие, так и радикальные формы этноконфессионального взаимодействия. К сожалению, пока деструктивный аспект пропаганды преобладает.

Указанные причины негативных проявлений актуализируют проблему этноконфессионального взаимодействия в периоды кризисных турбулентных трансформаций каких-либо общественных процессов.

Теоретико-социологический анализ работ ряда ученых, в том числе авторских, доказывает, что в зависимости от социально-экономической, социально-политической, государственной миграционной и национальной политики, ситуация в этноконфессиональном взаимодействии в обществе проявляется как в позитивном, так и в негативном ключе.

Позитивный аспект проявляется в формах этноконфессиональной идентификации и направлен на укрепление религиозного и национального самосознания. Негативный аспект взаимодействия – в формах межэтнических, межконфессиональных и этноконфессиональных конфликтов (Каргина, 2017; Кублицкая, 2009; 2013; 2015; 2020).

Какие меры предлагают государственное органы для снятия напряженности в этноконфессиональном взаимодействии? В частности, одной из актуальных задач государства является решение вопросов, связанных с неконтролируемым нелегальным миграционным потоком, с которыми сталкиваются как индустриальные, так и развивающиеся страны. Программы по этноконфессиональному диалогу, культурному и образовательному обмену могут являться основным стратегическим инструментом для снижения конфликтогенных факторов и формирования толерантных отношений в этой сфере. Все вышеизложенные аспекты этноконфессиональных конфликтов характерны и для современного российского общества.

В работе Ю. Хабермаса «Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий» (Хабермас, 2006) отмечалось, что слово «толерантность» в XVI веке, имело ограниченный смысл и понималось как терпимость только к иным религиозным верованиям и религиозным мень шинствам. В современной научной терминологии понятие «толерантность» – терпимость к «чужому», «иному», может имеет более широкий контекст – этнический, религиозный, культурологический, политический и т.д.

Следует также остановить свое внимание на отношении населения к традиционным конфессиям в российском обществе. Религиозная идеология все чаще воспринимаются населением не только как система трансцендентных символов религиозной веры, но и как хранительница национальных, духовно-нравственных и культурных ценностей. Значительная часть граждан России и особенно молодое поколение считают, что религия служит защитой национальной и культурной идентичности. Например, «русский – значит православный», «татарин – значит мусульманин».

В российском, в основном секуляризированном, обществе традиционные религии продолжают играть роль нравственного ориентира во всех возрастных группах населения. Тем не менее, молодежь, как наиболее мобильная группа, постоянно находится в поиске «нового» во всех общественных сферах, в том числе и религиозной. Вследствие того, что «консервативные» религии не всегда могут объяснить многие негативные последствия от геополитической турбулентности, которые имеют место в российском обществе, происходит новое осмысление или смена мировоззренческих позиций молодежи в отношении религии и общества, взаимодействия государственных структур и религиозных организаций. Поэтому, зачастую, молодое поколение начинает искать ответы на возникшие проблемы и противоречия в межнациональной, этноконфессиональной или социально-политической жизни общества и искать защиты от ущемления прав своей национальности, потере национальной самобытности и риска уничтожения культурного менталитета (культурных традиций и обычаев) в лоне традиционных конфессий – православии и исламе. Социологический опыт мониторинговых исследований ИСПИ РАН доказывает высокий уровень религиозной толерантности православных и мусульман, исторически вместе проживающих в регионах России. Ислам и православие объединяют традиционные духовно-нравственные ценности и неприятие «демократических» ценностей западничества.

Цель настоящего социологического исследования состоит в изучении «культуры этноконфессиональной толерантности» в межличностном взаимодействии.

Методология, методы и эмпирическая база (Methodology and methods). Методологическим обоснованием проблемы этноконфессионального взаимодействия в ее исследовательской функции является представление о том, что любое отношение индивида к социальному процессу, в частности, к религиозному и этническому, может стать объектом как философского, так и социологического изучения. Поскольку проблемы этноконфессионального взаимодействия в обществе и связанные с ним формы толерантности являются пограничными для разных научных дисциплин: философии и социологии религии, этносоциологии, этнопсихологии, культурологии, политологии и др., уточним, что в данной статье рассматриваются материалы зарубежных и отечественный ученых в рамках социологического подхода.

Отметим, что институциональный анализ религии и этноса в классической социологии, на наш взгляд, был недостаточно интегрирован, так как проводился раздельно, изучая их взаимодействие в основном в области функциональных корреляций (Смелзер, 1994; Парсонс, 2002; Леви-Стросс, 1985).

Не претендуя на всесторонний социологический анализ современных работ зарубежных авторов, отметим тезисно некоторые публикации последних лет, касающиеся проблем этноконфессионального взаимодействия, религиозной и этнической толерантности и конфликтности в странах Азии, Европы и Африки:

- в статье дается обзор практик взаимодействия мусульман и коренного общества во Франции, Германии и Великобритании через призму трёх типов границ: символических (культурные знаки), социальных (ежедневные связи) и институциональных (политика, право); (Koenig, 2023);

- в материале рассматривается взаимодействие ислама и католицизма во Франции через культурно-идеологическую призму. Сделан акцент на толерантный подход к «другому» через исторические и академические дискурсы; (Palard, 2020);

- в публикации представлен социологический анализ социальной группы молодежи во Франции и Германии. Результаты опросов выявили парадокс религиозной индифферентности: в секулярных мультикультурных городах подростки сознательно дистанцируется от религии: снижается значимость религиозной идентичности как культурного маркера; (Michon, 2019);

- социологический анализ 8 млн твитов за 2019 год в Соединенном Королевстве (Великобритании и Северной Ирландии) показал высокий уровень этнорелигиозных оскорблений, в контексте Brexit. Авторы доказывают, что интернет стал ареной цифровой агрессии, национальной и религиозной нетерпимости (Gorrell; Bakir, 2019);

- в статье рассматривается нестабильность этно-религиозного взаимодействия на Западных Балканах. Слабость государственных институтов и их политическая манипуляция религией усиливают межконфессиональное напряжение. Предлагаются конкретные меры по укреплению межрелигиозного диалога и структур взаимодействия (Sokol; Kalemaj, 2020);

- авторами проведен количественный анализ этноконфессиональных конфликтов и их последствий на экономическое развитие в бывшей Югославии. Этнорелигиозная напряженность объясняется различиями в уровне ВВП регионов (Kešeljević Nikolic; Spruk, 2025);

- в статье проанализированы религиозные конфликты в мультикультуральных школах Северной Италии. На основе 14 фокус-групп (ученики, учителя, родители) сравнивались взгляды студентов и взрослых. Выявлены основные причины религиозных конфликтов и предложены меры по управлению напряжённостью в школах (Santagati, 2020);

- на основе репрезентативного опроса и статистического анализа авторами проведено исследование того, как высокая степень этнорелигиозной идентичности студентов-мусульман и христиан в Индонезии и на Филиппинах коррелируется с поддержкой межконфессионального насилия (Kanas; Scheepers; Sterkens, 2022);

- авторами проведено исследование в штатах Нигерии, доказывающее негативные последствия этнорелигиозного конфликта: разрушение школ, снижение посещаемости и успеваемости, адаптация студентов, вынужденный переезд, социальная изоляция, отток преподавателей (Bisallah, 2024);

- материалы исследований фиксируют, как дезинформация в СМИ усиливают этно-религиозные конфликты в странах Западной Африки (Гане и Нигерии). На основе интервью выявлены механизмы распространения фейков и их влияние на общественное восприятие. Стратегии противостояния: медиа-грамотность, диалог, объективность журналистов (Adisa; Segbefia; Trofimova, 2024);

- в статье представлена интересная факторная модель ожиданий межэтнических и межрелигиозных конфликтов, с определением влияния СМИ, экономической конкуренцией и исторической конфликтов (Evstigneev; Voronin; Yarmak; Bolshakova, 2022).

В современной российской социологии религии и этнологии проводятся немало качественных и количественных исследований на уровне макро и микросреды: ситуации в целом по России, регионах РФ и социальных групп населения. Отметим ряд серьезных исследований во многом совпадающие с нашими тематическими разработками.

В 2018 году ведущие эксперты Института этнологии и антропологии РАН в коллективном труде (под редакцией В. А. Тишкова, В.В. Степанова) проанализировали содержание и теоретические концепции современной Стратегии государственной национальной политики РФ. На материалах конкретных регионов России раскрыты деструктивные воздействия националистической идеологии, провоцирующие факторы конфликтности бытового и печатного языка вражды, Представлены подходы предупреждения этнических конфликтов и общественных фобий. Изучены этнические и религиозные факторы общественных отношений, религиозная и этническая идентичность, религиозная ситуация и уровни этноконфессиональной конфликтности и толерантности и т.д. (Тишков; Степанов, 2018).

Специалист в области социологии религии и этносоциологии Р. Н. Мусина проводит мониторинговые опросы как в общероссийском масштабе, так и на уровне республик Российской Федерации о роли и трансформации этнической и религиозной идентичностей как одного из значимых факторов в общественно-политических процессах в регионах РФ. В 2013 году результаты опросов были опубликованы в Российской политической энциклопедии под ред. Л. М. Дробижевой. Автор показал динамику изменения гражданской, этнической и региональной идентичности по масштабам распространенности, актуализации, степени консолидированности и содержанию за 20-ти летний период (в 1993-1999-2011-2012 гг.), а также соотношения этих идентичностей с культурными ориентациями, религиозностью, экономической активностью, социальным самочувствием населения и межэтническим согласием.

Нельзя не согласиться с автором, что «этническое» и «конфессиональное» тесно переплетаются в единый «этноконфессиональный фактор», подтверждая наши исследования, что ислам воспринимается как неотъемлемая часть татарской или башкирской культуры, а православие – русской. Не вызывает сомнений факт, что осложнение этноконфессионального взаимодействия в регионах России нередко идет за счет интенсивной миграции из стран Центральной Азии и Закавказья при этом этноконфессиональная идентичность может быть как мобилизующим, так и дестабилизирующим элементом при защите социально-экономических или социокультурных интересов конкретного сообщества (Дробижева, 2013).

По проблемам религиозной и этнической толерантности в России за последние пять лет опубликовано значительное количество социологических исследований в Российской академии наук, российских университетах, центрах изучения общественного мнения, представляющих серьезный интерес для научного мирового сообщества. Аналитические опросы фиксируют сложную структуру и противоречивое влияние различных факторов при измерении уровня конфессиональной (религиозной) или этнической толерантности.

В многочисленных работах Л. М. Дробижевой на базе социологического мониторинга в Институте социологии РАН исследовалась государственно-гражданская идентичность, которая рассматривается в соотношении с такими групповыми идентичностями, как социальные, региональные и этнические. Именно они способны подпитывать сепаратизм территорий. Этническая идентичность, понимается ученым, «не только как самоотождествление, но и как представление о своем народе, его языке, культуре, территории, интересах, а также эмоциональное отношение к ним и при определенных условиях готовность действовать во имя этих представлений» (Дробижева, 2011). Отмечается, что элементом когнитивно-эмоциональных компонентов в структуре конкретной идентичности лежит система стереотипов – представлений о действительных или воображаемых чертах своей общности или других группах. Такие стереотипы являются опасным инструментом насаждения заинтересованными лицами враждебного отношения между группами. Автор определяет понятие «толерантность» межэтнических отношений в социально-психологический аспекте. Сами же толерантные отношения на социально-психологическом, личностном уровнях измеряются установками – готовностью к взаимодействию с людьми разной этнической принадлежности (Дробижева, 2013).

В работе С. Б. Дагбаевой на базе социологического исследования подробно рассматриваются особенности этнической социализации, то есть становления этнического самосознания, формирования этнической толерантности/интолерантности молодежи России в условиях нарастания межэтнической напряжённости и распространения различных форм ксенофобии. Автор дает классификацию психологических факторов, обеспечивающих конструктивные типы межэтнического взаимодействия в современном обществе. Этническая социализация представлена как усвоение человеком этнокультурного опыта в процессе образования и жизнедеятельности. Этническая толерантность – результат успешной этнической социализации и заключается в принятии этнокультурных различий. Она зарождается, развивается, формируется на основе позитивной этнической идентичности. Выявлена трансформация этнической идентичности учащихся средних общеобразовательных школ г. Читы по типу гиперидентичности (определённая избирательность в межэтнических отношениях, большая социальная дистанция к иным этническим группам и определённая настороженность к ним) (Дагбаева, 2012).

В учебном пособии И. В. Челышевой представлены уже не рекомендации, а опыт практической реализации развития межэтнической толерантности студенческой молодежи средствами медиаобразования:

- цикл онлайн семинаров «Медиаобразование в поликультурном пространстве»;

- опыт работы по проведению серии мастер-классов для студентов по развитию межэтнической толерантности;

- программа «Развитие межэтнической толерантности средствами медиаобразования» для преподавателей вузов, исследователей, журналистов, студентов и др. (Челышева, 2020).

Значительное число работ российских ученых посвящено средствам массовой информации, социальным сетям и онлайн-интернет платформам в условиях, глобальной цифровизации, способствующих трансформации содержательных аспектов мировоззренческих представлений социальных групп, например, в области этнорелигиозных и социокультурных отношений. Об этом дан детальный анализ в разработках группы ученых: С. В. Володенкова, С. Н. Федорченко, Н. М. Печенкина (Володенков; Федорченко; Печенкин, 2023), а также И. М. Дзялошинского (Дзялошинский, 2012). В первом исследовании рассмотрены проблемы характера и степени непосредственного воздействия цифровой среды на феномен общественного согласия или несогласия с конкретными позициями в заданной системе координат. Был проведен дискурс-анализ по теме соотношения цифровизации и мировоззрения в логике Pro et Contra, позволивший выявить ключевые риски, угрозы и вызовы в сфере сохранения традиционного мировоззрения и достижения общественного согласия на основе единства ценностно-смысловых и мировоззренческих представлений индивидов. Авторами заявлено, что существует принципиальная неоднозначность позиций ученых и экспертов в оценке степени и характера влияния цифровизации на содержательные параметры мировоззрения и ценностно-смысловых установок современной личности. Во втором исследовании

И. М. Дзялошинский подчеркивает амбивалентность цифрового влияния социальных медиа ресурсов (ВКонтакте, Telegram, YouTube и т.д.) на формирование ценностных ориентаций и толерантных установок. Именно информация, представленная в цифровом виде, предназначенная для передачи идей или знаний в соцсетях, активно формирует отношение к «другим» – представителям иных этносов, конфессий, культур. Риски укрепления стереотипов и ксенофобии идут через деструктивный контент, языка вражды и социальных провокаций. Тем не менее, социальные медиа являются лишь инструментом.

Таким образом, в современной российской и мировой науке произошел отход от упрощенного понимания толерантности как просто терпимость к «чужому», «иному». Современные исследователи используют многокомпонентность понятия толерантности. Анализ источников по определению толерантности выявил несколько ключевых подходов к характеристикам этого термина:

- деятельностный подход, когда толерантность понимается не как пассивная терпимость, а как активная социальная установка (аттитюд) и готовность к конструктивному взаимодействию с иными группами при признании их права на отличие.

- разделение толерантности на «слепую, всеобщую» (терпимость ко всему, включая деструктивные, антигуманные и антиобщественные явления) и «критическую» (ее границы ограничиваются основными принципами свободы и прав личности, демократии и верховенства законов).

Таким образом, можно согласиться со следующим определением толерантности – это активная позиция, ценностно-обусловленная готовность к равноправному диалогу и сотрудничеству с «другой позицией» при условии соблюдения базовых основ личности на свободу и демократию и признании его отличительных прав.

В нашем тематическом анализе закономерно используются конкретные виды толерантности:

- этническая толерантность (позиции по отношению к представителям других этносов);

- религиозная или конфессиональная толерантность (позиции по отношению к представителям других религий, конфессий или религиозных организаций).

Эмпирическая база социологического поиска – результаты исследования, проведённого ИДИ ФНИСЦ РАН в 2022 году в Москве среди студенческой молодежи. Методический инструментарий состоял из индикаторов и показателей социально-политического, социокультурного, религиозного, конфессионального и этнического характера. Выборка исследования – квотно-пропорциональная, со взаимозависимыми социально-демографическими характеристиками генеральной совокупности. Метод сбора первичной информации – самозаполняемые анкеты в онлайн-программе «Анкетолог». Обработка эмпирических данных проводилась с помощью программы статистического анализа SPSS. Объем выборочной совокупности среди студенческой молодежи при введении дополнительной технической обработки составил: N = 620 ед. В социологическом анализе также использовались эмпирические показатели межэтнических отношений, которые не изменялись на протяжении предыдущих 30-ти лет в мониторинговых исследованиях по Москве. Это дало возможность фиксировать долговременные тенденции.

Выбор столицы в качестве социологического объекта анализа обусловлен прежде всего тем, что в развитой экономической, социокультурной структуре мегаполисов происходит зарождение многих позитивных и негативных социальных движений, в том числе в религиозных и этнических сферах. Москва исторически является экономическим, культурно-образовательным и научным центром с многоконфессиональным и многонациональным по своему составу населением. Развитая инфраструктура мегаполиса и ее потенциал привлекает население из многих российских регионов и стран Содружества. Миграционное поле столицы разнообразно и интенсивно развивается. Тем не менее, диалектика взаимодействия религиозных и этнических процессов такова, что ситуацию в сфере межнациональных отношений в мегаполисе нельзя охарактеризовать как благополучную.

Ракурс социологического поиска, как упоминалось выше, сконцентрирован на изучении проблемы этноконфессионального взаимодействия и связанной с ней степени проявления национальной и религиозной толерантности/интолерантности различных религиозных групп в столичном мегаполисе. Для определения «культуры этноконфессиональной толерантности» поставлены следующие методологические и методические задачи:

- сформировать типологические религиозные группы по показателям и индикаторам традиционной религиозной и конфессиональной самоидентификаций и др.;

- выявить базовые причины обращения к религии в сознательном возрасте у молодого поколения (факторы, воздействующие на повышение уровня традиционной религиозности);

- определить позитивные или негативные аспекты (специфику) этноконфессионального взаимодействия в современном российском обществе;

- выявить взаимосвязь социально-политических, миграционных, религиозных и национальных представлений в изучаемых типологических группах студенчества.

В ракурс нашего социологического поиска не входит изучение всего секуляризационного процесса. Поэтому исследовательские рамки не отражают всю схему методологические и методические принципы построения индексов: типологических групп по отношению к религии и атеизму (например, типология: «верующие», «колеблющиеся между верой и неверием», «неверующие», «атеисты»).

Не детализируя подробно систему использованных индикаторов и показателей религиозности, необходимо отметить, что основанием для разделения респондентов на религиозных и нерелигиозных – наличие или отсутствие веры в Бога и существование сверхъестественных сил. Методика исследования предполагала последовательное сведение понятия «религиозность» к операционально определяемым показателям, что позволило с помощью их эмпирического наполнения выявить сущностные черты для более полного понимания феномена религиозности и его различных форм. Применялась сбалансированная система показателей, отражающих религиозные позиции на уровне сознания и поведения респондентов. Была построена типология, характеризующая степень включенности в религиозные процессы.

Две религиозные типологические группы имели некоторые различия по следующим показателям:

- по наличию веры в Бога и другую сверхъестественную силу;

- по религиозной самоидентифи кации;

- по конфессиональной самоиден тификации;

- по мотивации участия в религиозных обрядах и праздниках;

- по включенности в культовые отношения (частота участия в конкретных обрядах);

- отношение к религии на протяжении жизни на основании самооценки.

Первая типологическая группа – «последовательные верующие»: «был и остаюсь верующим» (базовый индикатор); вторая типологическая группа – «новообращенные верующие»: «был неверующим, стал верующим» (базовый индикатор).

Анализ предложенных показателей религиозных групп выявил значительную разницу в приверженности религиозной идеологии и культовой активности. Первую религиозную группу можно охарактеризовать, как убежденных верующих, в своем большинстве «воцерковленных». Типичной чертой мировоззрения второй религиозной группы является «незавершенность» ее религиозного выбора в оценке религиозной веры и, зачастую, она не включена в религиозные отношения по религиозным мотивам. Эту группу по социологическим показателям религиозного сознания и поведения скорее можно характеризовать как группу «колеблющихся между верой и неверием». Тем не менее, считаем необходимым обратить особое внимание на группу «новообращенных верующих» и выявить базовые причины обращения молодежи к традиционной религии в сознательном возрасте. Сущностные черты религиозных представлений сформированных групп студенческой молодежи, могут представлять основу для выводов о происходящих процессах в этноконфессиональном взаимодействии.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Вышеизложенные тезисы о культуре религиозной и этнической толерантности молодежи были проанализированы в исследовании при рассмотрении некоторых факторов, препятствующих развитию этих отношений в этноконфессиональном взаимодействии.

Использованы следующие показатели, характеризующие:

- динамику, уровень и степень межнациональной напряженности населения и молодежи мегаполиса;

- отношение к негативным явлениям, препятствующим развитию толерантных отношений;

- отношение к представителям других этнических групп;

- отношение к религии и религиозным организациям;

- мотивация участия в культовой деятельности;

- показатели религиозной вражды в рейтинге основных «угроз»;

- показатели национальной нетерпимости в рейтинге основных «угроз»;

- установки на «конфликтное участие» религиозных групп в связи с межэтническими отношениями (уровень протестного потенциала);

- главные показатели общенациональной идеи в оценках религиозного групп студенческой молодежи.

Динамика межнациональной напряженности. Межэтнические отношения охватывают широкий перечень взаимодействий – от мирного повседневного общения до конфликтных ситуаций различной степени интенсивности и продолжительности.

Что касается уровня межнациональной напряженности в межэтническом взаимодействии в Москве, то, согласно мониторинговым исследованиям, он продолжает оставаться достаточно высоким. Как известно, в основании устойчивых стереотипов в межэтническом взаимодействии лежит формирование «сопоставлений-противопоставлений» в рамках основных исторических факторов (Панеш, 1996, 17). Применительно к исследуемой предметной области первостепенное значение, по нашему мнению, имеют: территориальная принадлежность (зоны контактного проживания), численное соотношение взаимодействующих этнических групп, интенсивность миграции, хозяйственно-культурная специфика, конфессиональная принадлежность и степень развитости двуязычия.

Так, сегодня в столице России проживает более ста национальностей и этносов. Согласно данным переписи населения 2010 года, в Москве проживал 1 млн 573 тыс. человек нерусского населения, что составляет 15,8%. С учетом потока нелегальной миграции, процентное соотношение русского и нерусского населения вскоре может составить 1:1. По подсчетам экспертов, в 2010 г. в Москве и Московской области находилось более половины всех иммигрантов (Деэскалация конфликтов, 2010: 212). Следует также отметить, что уровень толерантности/интолерантности этих отношений напрямую связан с отражением в массовом сознании реалий повседневной жизни коренных жителей. Мониторинговые опросы населения фиксируют негативное отношение к неконтролируемому миграционному нашествию: ухудшается весь спектр жизнедеятельности москвичей (трудоустройство, транспортные передвижения, качество образования, здравоохранения, сферы обслуживания и т. д). В то же время СМИ в нагнетании этнической напряженности играет не последнюю роль. Медиа-ресурсы изобилуют примерами нежелания мигрантов интегрироваться в принимающее сообщество, насаждая свои традиции и обычаи (ношение никабов, отправление мусульманских обрядов в общественных местах и пр.), не приемлемые для коренных

жителей. Несомненно, что толерантное этноконфессиональное взаимодействие должно быть обоюдным.

Вполне закономерно, что в таких условиях столичный мегаполис продолжает оставаться «лидером» межнациональной напряженности в сравнении с другими крупными городами российской федерации.

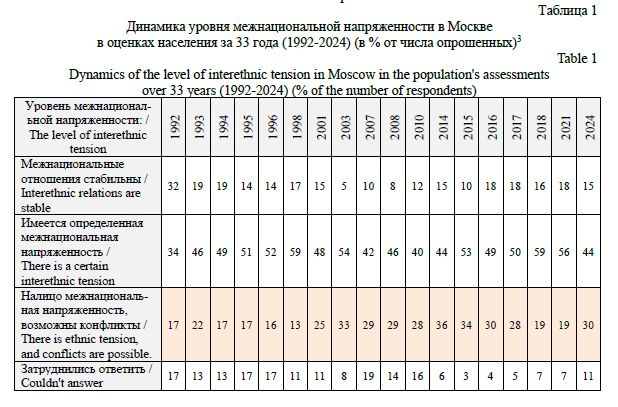

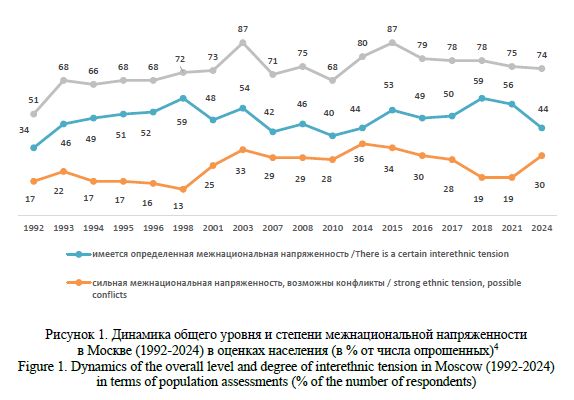

Эмпирические данные более чем тридцатилетнего мониторинга общественного мнения в столице России фиксирует стабильно высокий уровень межнациональной напряженности (см. Таблица 1). Последний социологический замер 2024 г. показывает, что за три последних года крайний показатель уровня межнациональной напряженности («налицо межнациональная напряженность, возможны конфликты») вырос на 20%2.

.

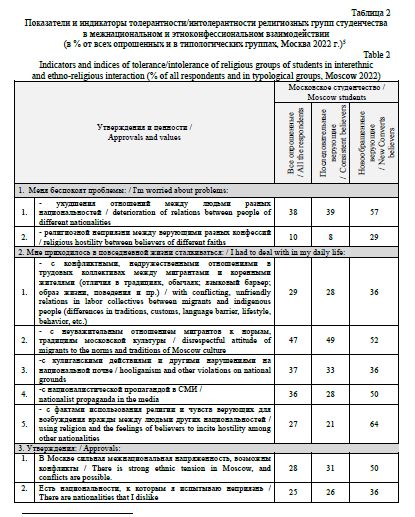

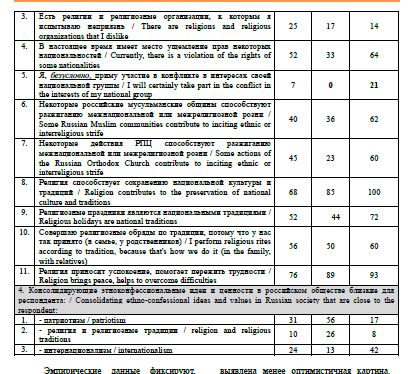

Прежде всего отметим высокий уровень религиозной толерантности среди студенчества и религиозных молодежных групп города. Они достаточно индифферентны и терпимы к различным религиозным взглядам и религиям. Только 17% «последовательных верующих» и 14% «новообращённых верующих» испытывают неприязнь к некоторым религиям и религиозным организациям (см. Таблица 2, п. 3.3). Вторая группа «новообращённых верующих» значительно чаще, чем «последовательные верующие» отмечает культуротранслирующую функцию религии, которая является «защитницей» национальной и культурной идентичности. Например, вся группа «новообращенных» (100%) считает, что «религия способствует сохранению национальной культуры и традиций», а среди «последовательных верующих» таковых 85%. 72% и 44% (соответственно из этих групп) участвуют в религиозных праздниках, так как они являются национальными традициями; 60% и 50% (соответственно из этих групп) совершают религиозные обряды по традиции, потому что так принято в семье и у родственников (см. Таблица 2, пп. 3.8; 3.9; 3.10; Рисунок 2).

Эмпирические данные фиксируют, что традиционные религии в глазах «новообращенных верующих» являются хранительницами основ традиционных национальных ценностей и в православии, и в исламе6. Возможно этот фактор является определяющим в тяге к религиозному образу жизни, хотя бы на уровне включенности в традиционную культовую обрядность.

Что касается уровня межнациональной толерантности, то здесь выявлена менее оптимистичная картина. Отметим, что в изучаемых группах фиксируется различие по степени толерантности в межнациональном взаимодействии.

Дальнейший сравнительный анализ групп верующих базируется на утверждении, что специфика взаимодействия конфессионального и национального состоит в ущемлении прав и свобод этнической группы, с потерей ее национальной самобытности и риска уничтожения культурного кода: ее традиций и обычаев.

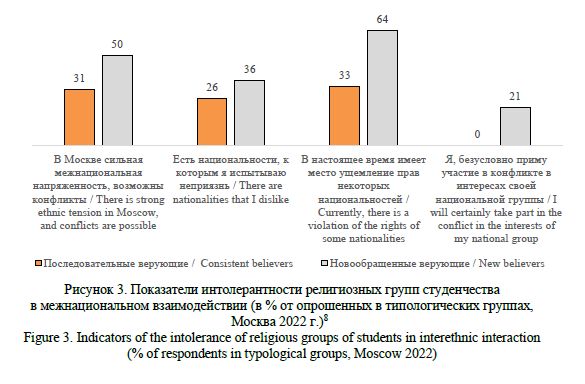

Так, вторая типологическая группа («новообращенные верующие») по всем показателям межнационального взаимодействия имеет более скептические утверждения по сравнению с первой группой верующих (см. Таблицу 2, п.п. 3.1; 3.2; 3.4; Рисунок 3.):

- более 60% «новообращенных верующих» согласны с утверждением, что «в настоящее время имеет место ущемление прав некоторых национальностей за счет расширения прав других национальностей». Среди убежденных, «последовательных верующих» значительно меньше респондентов согласных с этой точкой зрения (33%):

- на 20% больше верующих второй группы по сравнению с первой группой утверждают, что в Москве высокая степень конфликтности в этноконфессиональном взаимодействии (50% и 31% соответственно в этих группах);

- согласных с утверждением «Есть национальности, к которым я испытываю неприязнь» (36% и 26% соответственно в этих группах). Почему именно группа «новообращенных верующих» практически по всем показателям межнационального общения имеет более скептические оценки по сравнению с «последовательными верующими»? Обратимся к представлениям религиозных молодежных групп к повседневной практике межнациональных отношений, негативных проявлениях в этой области. Специфика этноконфессионального взаимодействия религиозных групп студенчества отражается во всех сферах жизнедеятельности общества.

Респондентам были предложены одиннадцать факторов, от социально-экономического и социально-политического до национального и религиозного характера, препятствующих развитию этнической и религиозной толерантности. В сводной Таблице 2 указаны только тематические показатели, связанные с проблемами религиозного и национального характера.

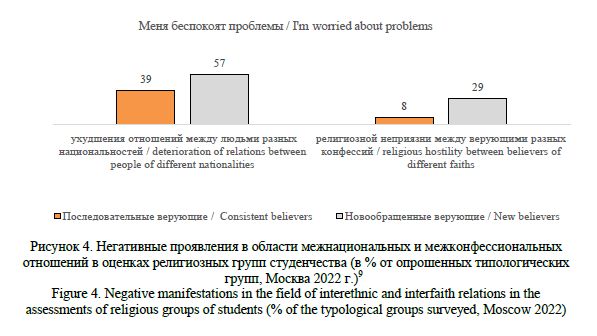

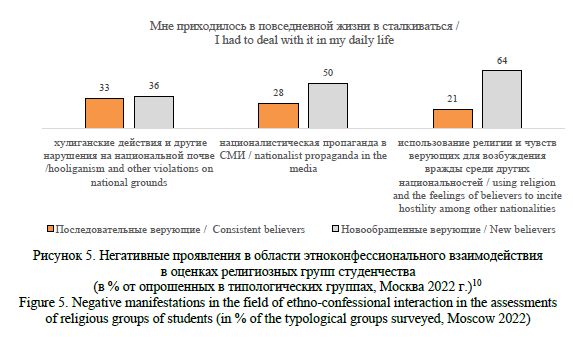

Сравнительный анализ утверждений религиозных групп продолжает указывать на тенденцию большей критики национальных и религиозных отношений в мегаполисе «новообращенных верующих» (см. Рисунки 4 и 5):

- «меня беспокоит проблема ухудшения отношений между людьми разных национальностей» (так считают 57% опрошенных «новообращенных верующих» и 39% опрошенных «последовательных верующих»);

- «меня беспокоит проблема религиозной неприязни между верующими разных конфессий» (29% и 8% соответственно из опрошенных в религиозных группах);

- «Мне приходилось в повседневной жизни сталкиваться с неуважительным отношением мигрантов к нормам, традициям московской культуры» (так считают 52% и 49% соответственно из опрошенных в религиозных группах);

- «Мне приходилось в повседневной жизни сталкиваться с фактами использования религии и чувств верующих для возбуждения вражды между людьми других национальностей» (так считают 64% и 21% соответственно из опрошенных в религиозных группах);

- «Мне приходилось в повседневной жизни сталкиваться с хулиганскими действиями и другие нарушения на национальной почве» (так считают 36% и 33% соответственно из опрошенных в религиозных группах);

- «Мне приходилось в повседневной жизни сталкиваться с фактами националистической пропаганды в СМИ» (так считают 50% и 28% соответственно из опрошенных в религиозных группах).

Конфликтный потенциал этноконфессионального взаимодействия. Логика развития интолерантных отношений в этноконфессиональном взаимодействии: негативные проявления в области межэтнических и этнорелигиозных отношений зачастую ведут к формированию установок национальной и конфессиональной нетерпимости и, следовательно, к росту конфликтного потенциала массового сознания, направленного на сохранения своих религиозных или национальных прав и свобод через поведенческие формы защиты.

Так, например, исходя из логики социологического анализа религиозных групп московского студенчества, вполне объяснима «расстановка сил» на участие в национальных конфликтах (см. Таблицу 2, п. 3.5; Рисунок 3). Больший «конфликтный заряд», то есть вербальная ориентация на активные конфликтные действия свойственна группе «новообращенных верующих», так как пятая часть из них (21 %) согласны с утверждением: «Я, безусловно, приму участие в конфликте в интересах своей национальной группы». Любопытно, что вся типологическая группа «последовательных верующих» проигнорировала эту позицию. Тем не менее, анализ эмпирических данных показал, что на индикатор «буду участвовать в конфликте в зависимости от обстоятельств» ответили до половины респондентов из группы «последовательных верующих» и около 40% «новообращенных верующих».

На данном этапе социологического анализа уже можно утверждать, что группа убежденных «последовательных верующих» имеет меньший «конфликтный заряд», более толерантны и терпимы к другим национальностям.

Существует еще одна значимая группа переменных, которая детерминирует участие в конфликте. Это несогласие или негативные оценки социальной группы студенчества некоторой работы религиозных организации11. Данный тематический анализ предполагал рассмотрение показателей негативных проявлений в деятельности этих учреждений (см. Таблица 2, п. 3.6, п. 3.7). До 60% «новообращенных верующих» и 23% «последовательных верующих» утверждают, что «некоторые действия РПЦ способствуют разжиганию межнациональной или межрелигиозной розни» и 62% и 36% соответственно из этих групп считают, что также и «некоторые российские мусульманские общины способствуют разжиганию межнациональной или межрелигиозной розни». Столь высокий процент негативных оценок «новообращенных верующих» некоторыми действиями традиционных конфессий заставляет серьезно задуматься о причинах подобных интолерантных позиций.

Логика развития национального ущемления, унижения национального достоинства связана с ростом интолерантного этноконфессионального взаимодействия и прослеживается на всем протяжении социологического анализа группы «новообращенных верующих». Несомненно, что одним их основных факторов интереса и обращения к традиционной конфессии, является возможность защищать свою национальную идентичность (самобытность).

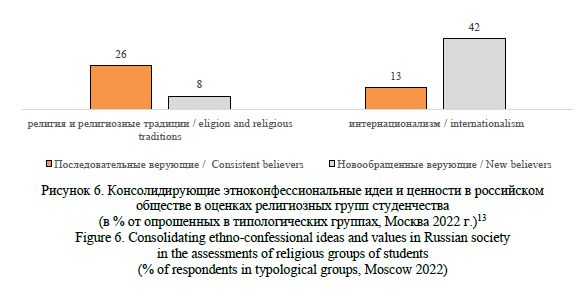

Именно поэтому данная типологическая группа выделяет в системе консолидирующих идей российского общества, способных объединить россиян, не саму религию и религиозные традиции (8% из этой группы), а ценности интернационализма (42%). «Последовательные верующие» оценивают эти идеи – с точностью наоборот: «религия и религиозные традиции могут составить основное содержание общенациональной идеи россиян»-26% опрошенных из этой группы, а ценность интернационализма отметило лишь 13% (см. Таблица 2, п. 4.2, п. 4.3; Рисунок 6)12.

.

Заключение (Conclusions). Результаты проведенного социологического опроса среди студенчества в Москве (Кублицкая, 2015)14 подтверждают выводы мониторинговых исследований в субъектах Российской Федерации об особенностях и специфике межэтнического и этноконфес сионального взаимодействия. Отметим, что в целом указанная проблематика не находится в числе главных приоритетов внимания граждан России, но вместе с тем, как показывают социологические исследования, она и не на периферии общественного внимания, так как затрагивает жизненно важные вопросы повседневности.

Исторически традиционные конфессии в массовом сознании занимают место культурообразующей составляющей в общей системе ценностей духовной жизни того или иного этноса. Этноконфессиональная идентичность усиливается по мере роста национального самосознания, что, зачастую, сопровождается повышением уровня межнациональной напряженности.

Конечно, активизация конфессиональной идентичности и повышение уровня религиозности населения может быть также связана не только с защитой своих национальных интересов, но и с признаками «пробуждающейся» этнической солидарности, что, в той или иной мере, может быть связано с процессом социально-экономических трансформаций российского общества и, в конечном счете, геополитической турбулентностью.

Социологический опрос молодежи в регионах России, и, в частности, в московском мегаполисе был направлен на изучение религиозного студенчества, выявления базовых факторов его обращения к традиционным конфессиям и определения культуры толерантности в этноконфессиональном взаимодействии. Сформированы две типологические группы (1 группа «последовательные верующие» и 2 группа «новообращенные верующие») по степени включенности в «религиозную систему»: религиозную идеологию, культовые практики. Первая группа в основном состоит из убежденных воцерковленных верующих, вторая группа обратилась к традиционной религии в сознательном возрасте, но характеризуется незавершенностью ее религиозного выбора. При анализе представленных участникам опроса тезисов, определяющих культуру религиозной и этнической толерантности, выявлен высокий уровень интолерантных позиций в этноконфессиональном взаимодействии в группе религиозного студенчества, обратившегося к религии в сознательном возрасте. Уровень религиозности среди молодежи растет зачастую из-за необходимости сохранять свою национальную самобытность, социокультурные доминанты, присущие данному социальному сообществу. Молодое поколение пытается найти способ защиты своей этнической идентичности в «хранителе» национальных и культурных традиций – в христианском или мусульманском цивилизационном пространстве. Анализ результатов социологического исследования доказывает, что культуротранслирующая функция

религии – одна их основных причин, повлиявших на рост религиозности среди некоторых слоев молодежи.

Следовательно, логика развития интолерантных позиций «новообращенных верующих» в этноконфессиональном взаимодействии такова: формирование убеждений о национальном ущемлении, унижении национального достоинства и высокая критичность при оценке негативных проявлений в области межэтнических и этнорелигиозных отношений – все это способствует формированию установок национальной и конфессиональной нетерпимости, а также и росту конфликтного потенциала в поведенческих формах защиты своего этнического сообщества.

Вполне объяснима «расстановка сил» на участие в национальных конфликтах. Вербальная ориентация на активные конфликтные действия в большей степени свойственна группе «новообращенных верующих», тогда как группа убежденных «последовательных верующих» имеет меньший «конфликтный заряд», более толерантна и терпима к другим национальностям. Что касается межконфессиональных отношений, то обе группы верующих, в своем большинстве, нейтрально и терпимо относятся к представителям других религий.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают предыдущие мониторинговые исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН и ИДИ ФНИСЦ РАН среди населения регионов России, что очаги напряженности в области этноконфессионального взаимодействия касаются, прежде всего, межнациональных отношений, а уровень конфессиональной нетерпимости в межличностных отношениях достаточно редко ведет к росту конфликтного потенциала в религиозной сфере.

Тем не менее, в социологическом опросе имеется значимые показатели религиозных переменных, которые детерминируют участие в конфликте «новообращенных верующих». Это несогласие или негативные оценки этой группы студенчества по отношению к некоторым аспектам деятельности религиозных организаций, а также их наблюдения, что «религии и чувства верующих используются для возбуждения вражды между людьми различного этнического происхождения».

Согласно нашим данным, предиктором участия в конфликте также может являться амбивалентная провокационная деятельность некоторых средств массовой информации в интернет-пространстве: (ВКонтакте, Telegram, YouTube и т.д.).

Вероятность участия в конфликте может быть сопряжена и с неудовлетворенностью населения и молодого поколения, в частности, эффективностью национальной и культурной политики государственных органов власти, особенно в области миграционных процессов. Негативное отношение к мигрантам является доминирующей характеристикой, свойственной межэтническим отношениям во всех исследуемых нами регионах и тем более в московском мегаполисе. Уровень толерантности/интолерантности этих отношений напрямую связан с отражением в массовом сознании реалий повседневной жизни: ухудшается весь спектр жизнедеятельности москвичей (трудоустройство, сфера обслуживания, транспорт, качество образования, здравоохранения и т. п). Многолетний социологический мониторинг межнациональной напряженности в столице России показывает, что ее высокий уровень («В Москве сильная межнациональная напряженность, возможны конфликты») среди населения не снижается до настоящего времени, а среди религиозных групп молодежи он варьируется от 31% у «последовательных верующих» до половины из группы «новообращенных верующих». И, что особенно важно отметить, формируется опасная спираль межэтнической напряженности, так как рост установок на конфликтное участие одной из сторон неизбежно предполагает обратную реакцию, с другой стороны. В заключении сравнительного тематического анализа религиозных групп еще раз отметим главное: специфика негативного взаимодействия конфессионального и национального состоит в ущемлении прав и свобод этнической группы, с потерей ее национальной самобытности и риска уничтожения культурного кода: ее традиций и обычаев.

В настоящее время идет разработка нового комплекса управленческих мер, направленных на совершенствование миграционной политики, принимая во внимание интересы коренного населения, дифференциацию подходов в работе с различными группами мигрантов (профессиональные навыки, развитость двуязычия, ограничительные меры в различных сферах деятельности, корректировка визовых режимов и т.п.). Кроме уточнения программы национальной государственной политики, необходима эффективная работа соответствующих общественных организаций и медиа ресурсов по продвижению позитивных нарративов, поддержки проектов просвещения, цифровых технологий, которые должны способствовать взаимной социокультурной адаптации различными этносов и конфессиональных традиций коренных жителей и приезжих, особенно в молодежной среде.

Считаем необходимым уточнить, что в процессе длительного систематического этноконфессионального взаимодействия и длительного проживания на ограниченной территории людьми приобретаются знания об особенностях национальной культуры, религиозных традиций, социально-этических норм поведения других конфессиональных и этнических групп. Эти знания способствуют развитию культуры толерантности и взаимного уважения в этноконфессиональном взаимодействии, помогая постепенно ассимилироваться и интегрироваться некоренным жителям в новой социокультурной среде проживания.

Список литературы

Володенков С. В., Федорченко С. Н., Печенкин Н. М. Влияние цифровой среды на современное мировоззрение: Pro et Contra // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2023. Т. 25, № 1. С. 113-133. DOI: 10.22363/2313-1438-2023-25-1-113-133. EDN: QWTETU.

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2013. 485 с. ISBN 978-5-8243-1772-5. EDN: RVDLPH.

Дагбаева С. Б. Этническая социализация молодого поколения в изменяющемся мире // Гуманитарный вектор. 2012. № 1 (29).

С. 240-246.

Дробижева Л. М. Российская идентичность и толерантность межэтнических отношений: опыт 20 лет реформ // Вестник Института Кеннана в России. 2011. Вып. 20.

С. 22-32. EDN: OWKQQB.

Дмитриева А. В. Деэскалация конфликтов как путь стабилизации региональных социумов // Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое измерение. М.: Новый хронограф. 2010. С. 200-221. ISBN 978-5-94881-112-3. EDN: VZOOCN.

Дзялошинский И. М. Роль СМИ в формировании образа «Другого» // Медиа. Информация. Коммуникация. 2012. № 1.

С. 1-19. EDN: TGOKAZ.

Каргина И. Г. Усложнение природы и поля религиозных конфликтов, связанных с религией, как проявление нормальной аномии / «Нормальная аномия» в России и современном мире: коллективная монография. Под общ. ред. С. А. Кравченко. Москва: МГИМО-Университет, 2017. С. 220-255. ISBN 978-5-9228-1750-9.

Кублицкая Е. А. Проблема толерантности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях (опыт социологических исследований в столичном мегаполисе) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. Т. 27, № 4.

С. 97-104. EDN: MQJBZL.

Кублицкая Е. А. Конфликтный потенциал межнациональных и этноконфессиональных отношений // Россия и мусульманский мир. 2013. № 9 (255). С. 35-43. EDN: RCSHKZ.

Кублицкая Е. А. Характер межэтнического и этноконфессионального взаимодействия в полиэтнических регионах РФ. / Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма. Москва; Орел; Ливны: Изд-во Новоспасского монастыря НП «Спасское дело», 2015.

С. 83-124. ISBN: 978-5-9906510-0-5.

Кублицкая Е. А. Проблема толерантности в этноконфессиональном взаимодействии (на примере мониторинга столичного мегаполиса) // «Alma mater (Вестник высшей школы)». 2020. № 11.

С. 54-59. DOI: 10.20339/AM.11-20.054.

Леви-Строс К. Структурная антропология. Москва: Наука, 1985. 299 с.

Парсонс Т. О структуре социального действия. Москва: Академический проект, 2002. 880 с. ISBN: 5-8291-0237-4.

Смелзер Н. Социология / Под ред. В. А. Ядова. Москва: Феникс, 1994. 688 с. ISBN 5-7113-0106-3.

Феномен этнического конфликта: междисциплинарный подход и общественные практики. Опыт предупреждения и урегулирования конфликтов / Ред. Тишков В. А., Степанов В. В. Москва: ИЭА РАН, 2018. 452 с. ISBN 978-5-4211-0232-8.

Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорий // Социс. 2006. № 1. С. 47. ISSN 0132-1625.

Челышева И. В. Развитие межэтнической толерантности студенческой молодежи средствами медиаобразования: опыт практической реализации. Москва: ОД «Информация для всех», 2020. 76 c. EDN: EPEMJP.

Adisa R. M., Segbefia S. K., Mohammed S., Trofimova G. N. Misinformation and Disinformation in Ethno-Religious Conflicts: A Comparative Study of Media in Ghana and Nigeria // RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism. 2024. Vol. 29, № 2. Рp. 346-357. DOI: 10.22363/2312-9220-2024-29-2-346-357 journals.rudn.ru+1.

Bisallah H. Analysis of the Effects of Ethno-Religious Conflict on Educational Development in Zangon Kataf // Kaduna State. 2024. DOI:10.13140/RG.2.2.20430.88641.

Evstigneev V., Voronin D., Yarmak O., Bolshakova M. Factor model of expectations of inter-ethnic and inter-religious conflicts among Russian students // Transportation Research Procedia. 2022. № 63. Рр. 367-376. DOI: 10.1016/j.trpro.2022.06.024. EDN: QMGHPJ.

Gorrell G., Bakir M. E. Race and Religion in Online Abuse towards UK Politicians. Working Paper. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/336230246_Race_and_Religion_in_Online_Abuse_towards_UK_Politicians_Working_Paper (дата обращения: 25.08.2025).

Kanas A., Scheepers P., Sterkens C. Ethno-Religious Identification and Support for Inter-Religious Violence: A Study of Muslim and Christian Students in Indonesia and the Philippines // Politics and Religion. 2022. Vol. 15, № 2. DOI: 10.1017/S1755048321000146.

Kešeljević A., Nikolic S., Spruk R. Ethnic Conflicts, Civil War and Economic Growth. Region-Level Evidence from former Yugoslavia. 2025. 60 p. DOI: 10.48550/arXiv.2505.02431.

Koenig M. Religious Diversity, Islam, and Integration in Western Europe –Dissecting Symbolic, Social, and Institutional Boundary Dynamics // KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 2023. № 75. Рр. 1-27. DOI: 10.1007/s11577-023-00911-5.

Michon B. French and German teenagers in multicultural cities: Religious indifference as a paradox of secular societies. Social Compass. 2019. № 66 (1). Рр. 94-111. DOI: 10.1177/0037768618815779.

Palard J. Negotiating Religious Otherness: Islam, Catholicism and Secularism in France. Archives de Sciences Sociales des Religions, 2020. 192. DOI: 10.4000/assr.58844.

Santagati M. Religious Conflicts in Multicultural Schools: A Generational Divide between Students and Adults. In Migrants and Religion: Paths, Issues, and Lenses, Brill, 2020. Pp. 715-753. DOI: 10.1163/9789004429604_024.

Sokol L., Kalemaj I. Sources and Continuities of Ethno-Religious Nationalism in the Western Balkans. Nomos. Southeast European Integration Perspectives // The Challenges of Democratization and Reconciliation in the Post-Yugoslav Space. 2020. Vol. 13. Pp. 153-168.