О роли научной школы ННГУ им. Н.И. Лобачевского в становлении российской социологии детства

(к юбилею руководителя З.М. Саралиевой)

Aннотация

Актуальность исследования состоит в важности осмысления и систематизации накопленного научного знания в области социологии детства. Основная научная проблема определена через недостаточность в настоящий период знаний, позволяющих отследить процессы институционализации новых направлений развития социологической науки и определить роль научных школ при становлении теории среднего уровня – социологии детства. Работа базировалась на содержательном и статистическом анализе текстов опубликованных статей в научных журналах, с особым выделением статей в Вестнике ННГУ, диссертаций, а также выпускных квалификационных работ, поступивших на конкурс по социологии детства. Аргументирована эволюция взглядов на общетеоретические проблемы детства; выделены направления и уровни деятельности исследователей в поле социологии детства. На основе анализа статей и иных публикаций представителей исследовательской команды, показана роль опытных профессиональных ученых-преподавателей и рассмотрен механизм вовлечения неофитов в научную работу. Обобщение опыта деятельности научной школы под руководством З. М. Саралиевой при факультете социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского позволяет констатировать консолидацию ученых в исследуемой научной сфере. Раскрыто значение научного журнала в категоризации, создании устойчивого тезауруса, разработке социотехник изучения детской аудитории. Решение поставленных задач в данной статье позволило сделать выводы о необходимости включения в процесс изучения развития отечественной науки направлений, уровней, закономерностей и тенденций в развитии, а также включить в сферу управления наукой учет активности научных школ.

Ключевые слова: детство в современной России, социология детства, научная школа, теория среднего уровня, институционализация науки, Саралиева З.М

Введение (Introduction). Социологическая теория детства, как теория среднего уровня, построена на парадигмальном подходе, предложенном Р. Мертоном (Мертон, 2006: 198-199). Это с одной стороны, обоснованная теоретическая конструкция, которая позволяет охватить все процессы в обществе в отношении детства и детей (на макро, мезо и микроуровнях). С другой стороны, это прикладные социотехники, которые делают возможными зафиксировать, проанализировать и частично спрогнозировать важные для социума спонтанные и управляемые изменения в пространстве повседневной жизни ребенка. Огромное значение для институционализации любой теории среднего уровня имеет консолидация, кооперация ученых для создания понятийного аппарата, тезауруса, категоризации, для выстраивания разноуровнего внутреннего аудита научности, объективности, аргументированности, актуальности выделяемых предмета и объекта исследований (Черныш, 2025). Одним из действенных механизмов при этом выступают научные школы, возникающие и развивающиеся вокруг неординарных персон, умеющих объединить, направить, стимулировать такие научно-прикладные поиски. Таким примером в социологии детства стала научная школа кафедры общей социологии и социальной работы социологического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Юбилей ее основательницы и руководителя на протяжении последних десятилетий Зары Михайловны Саралиевой – отличный повод для обобщения, анализа и выявления перспективных направлений исследований в области социологии детства, которые являются значимыми для всей российской социологии.

Методология и методы (Methodology and methods). Понятие «научная школа» принято рассматривать с учетом конструктивистского потенциала для развития научной мысли (Козлова, 2014). Определения и классификации понятия не многочисленны, но в основном принято выделять обязательные функции (инновационная, исследовательская и образовательная). В некоторых работах устанавливаются критерии уровней (локальная, национальная и др.), сфер (например, научная школа социологии молодежи), мест распространения (например, петербургская). При анализе школы используются традиционно два измерения: поэтапное распространение научной идеи либо социального взаимодействия соратников через описание взаимодействия людей-специалистов (Попова, 2023). То есть фактически утверждается историко-социологический ретроспективный взгляд на научную школу. В некоторых работах отражены попытки выделить научную школу как «...своеобразное «место силы», уникальный социальный лифт, особая форма научно-исследовательского сотворчества под руководством признанного лидера» (Волков, 2024: 192). Мы признаем необходимость многомерного изучения ценностных основ, институциональных и неформальных процессов в рамках выделения «научной школы» как объекта исследования, но полагаем, что эти важные подходы должны быть дополнены дополнительными ракурсами анализа: 1. Фиксацией устойчивого воспроизводства результатов научного труда, оформленных и опубликованных в доступном, открытом научном пространстве; 2. Доказательствами приращения молодых специалистов, поддерживающих и развивающих первоначальные идеи. Именно эти методологические позиции определили цель, задачи и методы нашего исследования.

Целью данной статьи является выявление особенностей деятельности локальной научной социологической школы, исходя из нее выделены задачи: фиксация эволюции взглядов на общетеоретические проблемы детства; определения направлений и уровней деятельности исследователей в поле социологии детства; уточнение механизмов рекрутинга новых исследователей к определенной проблематике; выделение прорывов, лакун и перспектив исследований в рамках одной школы.

Методы исследования включали в себя содержательный анализ тестов работ основательницы школы и ее коллег, соавторов (22 работы), статистический анализ частотности публикаций по тематике детства журнала в рамках научной школы (64 статьи) и защищенных диссертационных исследований (94 работы), выполненный с использованием Python для парсинга и статистического анализа данных.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Эволюция взглядов на детей и детство в рамках научной школы. Исследования по социологии детства в работах З. М. Саралиевой, ее коллег и учеников демонстрируют значительную эволюцию тематики и методов на протяжении более чем десяти лет. Ранние работы, начиная с 2007 года, обращаются к теме ценности детей в российском обществе, мотивам иметь или не иметь детей и роли детства как социального института (Саралиева, Балабанов, 2007; Балабанов, Саралиева, 2009). Эти исследования носили кросс-культурный характер и базировались на международных проектах, что способствовало сравнительному анализу и развитию теоретической базы.

Со временем акцент сместился на более конкретные проблемы детства и семейных отношений, включая внутрисемейное взаимодействие, профориентацию школьников, а также вопросы насилия и агрессии в школе. Так, в статьях 2013 года З. М.Саралиева и её коллеги анализируют связь школьного насилия с семейным статусом и социальным положением, выявляя риски и факторы, повышающие уязвимость детей в образовательной среде (Саралиева, Егорова, Судьин, 2013; Саралиева, Балабанов, 2013; Егорова, Сизова, 2016).

В середине 2010-х годов работы стали всё больше сосредотачиваться на подростках и институтах социализации, включая анализ гендерной чувствительности поколения «Z», что отражает влияние современных социальных трансформаций и технологий на восприятие гендерных норм (Саралиева, Щекотуров, 2015). Важным достижением является интеграция мнения детей в исследования, что заметно в публикации 2018 года, где обсуждаются их взгляды на «взрослые» и «детские» проблемы, подчеркивается необходимость учитывать детский голос в социальной политике и исследованиях (Саралиева, Кутявина, 2018). В качестве препятствия проведения исследования отмечаются «неверие, скепсис учителей в отношении целесообразности опросов детей, которые уходят корнями в изживающую себя субъект-объектную парадигму школьного взаимодействия» (Саралиева, Кутявина, 2018: 76).

З. М. Саралиева с коллегами фокусируются на институциональных аспектах социальной поддержки детей, в частности, на проблематизации замещающего родительства через призму деятельности уполномоченного по правам ребёнка. Анализ обращений к омбудсмену Нижегородской области позволил выявить ключевые проблемы поддержки замещающих семей и продемонстрировал влияние пандемии COVID-19 на функционирование этих институтов (Саралиева, Захаркина, 2024).

Кроме того, исследовательская группа развивает тему многопоколенной семьи, интегрируя межпоколенческие отношения и социальные институты, что отражает переход к более комплексному и системному подходу (Саралиева, Судьин, 2023).

Вклад молодых исследователей. Научная школа под руководством З.Х. Саралиевой инициирует и стимулирует научное творчество студентов в новых исследовательских полях социологии детства. C 2009 г. Исследовательский комитет «Социология детства» Российского общества социологов проводит конкурс выпускных, дипломных, бакалаврских квалификационных работ и магистерских диссертаций в области социологии детства: «...конкурс нацелен на совершенствование учебной и научной работы студентов, повышение уровня их профессиональной подготовки в области социологии детства» (Колосова, Гуркина, 2014).

С 2013 года выпускники ННГУ присоединились к Всероссийскому конкурсу выпускных квалификационных работ в области социологии детства, организованному Исследовательским комитетом Российского общества социологов «Социология детства». За все годы существования конкурса на экспертизу попали 7 работ из ННГУ, из них 4 в разные годы были признаны победителями. Ирина Голубева дважды стала победительницей – с бакалаврской работой заняла второе место в 2016 г. и потом через 2 года с магистерской диссертацией на тему «Сиблинговые отношения в контексте характеристик семейной системы» (научный руководитель З.М. Саралиева) получила 1 место. Магистерская работа Надежды Майоровой «Представления подростков о своей будущей семье (на примере Нижнего Новгорода)» в 2020 году заняла 2 место, а бакалаврская работа Анастасии Кузяниной «Влияние интернет-потребления на качество детско-родительских отношений в эпоху цифровой коммуникации» (научный руководитель Т. Н. Захаркина) – также 2 место в 2024 году.

Одним из условий конкурса является обращение исследователей к мнению детей. Стоит отметить использование Инной Голубевой «мягких» методов изучения детей: для изучения сиблинговых отношений первоклассников – методика «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана, а в анкетировании учащихся 7-9 классов – методика «Незаконченные предложения».

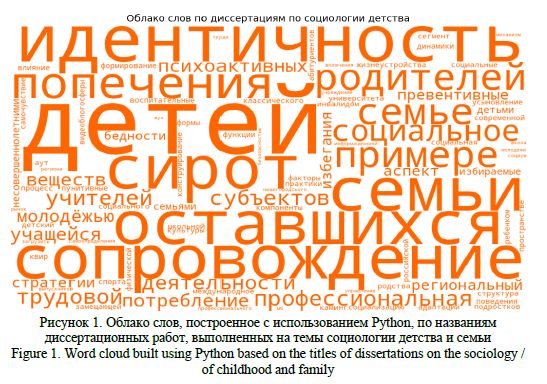

Подготовка научных кадров. В диссертационном совете 24.2.340.13 (до 2023 года – Д 212.166.14), возглавляемого З. М. Саралиевой, c 2014 года защищаются диссертации по трем научным специальностям: экономическая социология; социальная структура, социальные институты и процессы и социология управления. Парсинг сайта диссертационных советов ННГУ позволил выявить 94 диссертации, успешно защищенные в данном совете с 2014 года по настоящее время.

В пуле кандидатских и докторских диссертаций весомое место занимают работы по социологии детства, молодежи и семьи. На рисунке 1 представлено облако слов, построенное на основе слов из названий диссертационных работ данного тематического направления.

В этих диссертациях особое внимание было уделено исследованию трансформаций семейных структур и практик – от моделей распределения гендерных ролей до динамики супружеских отношений и феномена долголетнего брака. Актуализируются вопросы родительства, в том числе отцовства и родительско-профессионального баланса, а также воспитательных стратегий, включая пунитивные практики и социальную адаптацию детей-сирот (Беседина, 2020; Отделкина, 2016).

Большой блок исследований касается молодежи: анализируются процессы профессионального самоопределения, трудовой социализации, инновационного потенциала, лидерства, волонтерства и социальной активности (Ситникова, 2022; Рябоконь, 2017). Отдельное внимание уделяется уязвимым группам – учащейся молодежи, употребляющей психоактивные вещества, выпускникам детских домов и детям с инвалидностью (Загребин, 2015; Курникова, 2022). Исследуются также медиапрактики, влияющие на социализацию детей и подростков, в том числе в контексте цифровой среды – например, структура и функции детского сегмента видеоблогосферы, а также его роль в процессе социализации (Абросимова, 2018).

Темы затрагивают не только социальные явления, но и институциональные механизмы, включая социальное сопровождение, семейно-демографическую политику, управление рисками и цифровую безопасность детей (Котельникова, 2024; Полянина, 2022)

Представленные диссертации демонстрируют междисциплинарный подход, опираются на социологическую теорию и современные методики, способствуя как развитию прикладных практик, так и углублению научного знания.

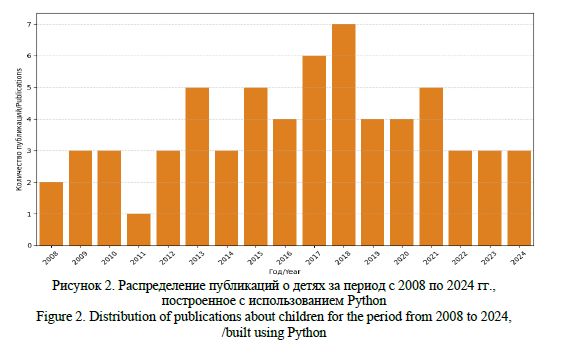

Тематика детства в «Вестнике ННГУ». З. М. Саралиева руководит секцией «Социология и социальная работа» журнала «Вестник Нижегородского Университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки», на страницах которого регулярно публикуются статьи о детях и детстве. Изучение выпусков за период с 2008 года по настоящее время позволило выявить 64 статьи по тематикам, связанным с социологией детства. Из графика, представленного ниже виден устойчивый рост интереса к детским темам. Особенно насыщены публикациями 2017 и 2018 годы.

Ряд публикаций внесли серьезный вклад в разработку общеметодологических вопросов социологического изучения детства в России. Именно на страницах этого журнала впервые в нашей стране на основе контаминации, категоризации, эмпирических данных научных проектов за последние 20 лет показано, как поэтапно происходит институционализация социологии детства. В статье А. Г. Филиповой представлен контент-анализ статей о детях и детстве, опубликованных в журнале «Социологические исследования» за период с 1990 по 2014 г. Результаты исследования «свидетельствуют о преобладании социализационного подхода в изучении детства, недостаточной распространенности «мягких» методов исследования… обращении ученых преимущественно к респондентам подросткового и раннего юношеского возраста» (Филипова, 2016: 80).

Журнал поддерживал «пионерские» статьи, касающиеся активности (самостоятельности, самодеятельности, инициативности) и субъектности ребенка, что свидетельствует о переходе от традиционного социализационного подхода к «новой» социологии детства. «Новая» социология детства рассматривает детей как активных участников социального взаимодействия и носителей собственного опыта, а не просто как «незавершённых» взрослых, подлежащих социализации. Дети и подростки как активные субъекты, взаимодействующие с городской средой, представлены в исследованиях детской независимой мобильности и соучаствующего проектирования (Купряшкина, 2018; Филипова, Асафова, Баранова, 2023). С. Ю. Митрофанова показывает вызовы «участвующего подхода» в исследовании детства, поднимая важные этические и методологические вопросы включения детей в исследовательский процесс как полноправных участников (Митрофанова, 2016).

Журнал демонстрирует устойчивый интерес к институциональным условиям, в которых формируется и реализуется детство. Внимание уделяется взаимодействию ребенка с ключевыми социальными институтами: образованием, семьей, информационной средой. Рассматриваются вызовы цифровой среды – киберугрозы, скулшутинг, информационная безопасность, что позволяет раскрыть новые риски современного детства и акцентировать внимание на институциональных механизмах защиты (школа, родительство, нормативные регуляции). Так, в статье П. К. Карасева, С. А. Судьина представлен региональный опыт создания системы профилактики скулшутинга, обосновывается роль школьного насилия в формировании деструктивных поведенческих паттернов (Карасев, Судьин, 2021).

Традиционно внимание исследователей привлечено к семье, детско-родительским отношениям. Исследования фокусируются на родительских стратегиях, стилях воспитания, трансляции норм и ценностей, включая различия между поколениями родителей и детей (Бесчасная, 2021; Вдовина, 2008; Майорова-Щеглова, 2018). С. Н. Майорова-Щеглова, взяв за основу вторичный анализ данных, приходит к заключению, что «большая доля детско-родительских отношений в семьях с детьми подросткового возраста сегодня носят деструктивный для будущего развития общества характер» (Майорова-Щеглова. 2018: 55). А. А. Бесчасная пишет про исследования ВЦИОМ: «Совокупное родительское мнение косвенно является зеркалом детских потребностей, деятельности, поведения, проблем, которые сопровождают детей в повседневности, а также критическим взглядом на собственные действия в рамках действующего социального статуса» (Бесчасная, 2021: 58).

Ряд статей посвящен широкой школьной социальной проблематике – от адаптации ребенка в школьной среде до вопросов насилия, пренебрежения потребностями и мнением ребенка, и этот ракурс серьезно отличается от многих исследований в русле социологии образования (Шлыкова, 2015; Азерли, Петрова, 2013).

В статьях о социально уязвимых группах детей (сиротах, детях-мигрантах и детях с инвалидностью) раскрываются структурные дефициты и институциональные барьеры (к примеру, Осипова, 2009; Мутаев, 2019; Чигирина, 2010). Исследования институциональных контекстов позволяют видеть, как социальные механизмы воспроизводят или ограничивают возможности детской субъектности и социальной включенности.

Таким образом, секцию «Социология и социальная работа» журнала «Вестник ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Социальные науки» под руководством Зары Михайловны можно рассматривать как одну из площадок, способствующих не только описанию социальной реальности детства, но и переосмыслению самого положения ребенка в обществе, науке и политике. Журнал создает условия для методологического роста и междисциплинарного диалога, и в дальнейшем может сыграть важную роль в продвижении идей детской субъектности, прав ребенка, участия и разнообразия детского опыта в российском социологическом знании.

Заключение (Conclusions). Мы полагаем, что деятельность научной школы ННГУ им. Н. И. Лобачевского под руководством З. М. Саралиевой вносит серьезный вклад в динамичный процесс институционализации социологии детства в России. Консолидируя исследователей, находящихся в поиске, Зара Михайловна и ее соратники смогли объединить различные уровни науки: студенческую и академическую науку, обобщения практиков-специалистов.

Одновременно решаются две разноуровневые задачи методологического и методического характера, определенная часть таких работ содержит некоторое ноу-хау в части инструмента, процедур работы с детской аудиторией

Анализ показал, что научная школа, хотя и создает собственные теории локальных сфер детства, но все же прослеживается явная тесная связь с иными теориями среднего уровня, прежде всего с социологией семьи. Преимущественным направлением развития социологического знания о детстве выступает раскрытие закономерностей и тенденций взаимоотношений взрослого и детского миров, преимущественно во внутрисемейных отношениях.

Деятельность научной школы ННГУ позволяет увидеть жизнь детей в реальных регионах, не только Нижегородской области, без излишней концентрации на реалиях исключительно мегаполисов с их трендами. Если говорить о лакунах исследовательской деятельности, то здесь обозначим дефицит лонгитюдных и сравнительных исследований, которые позволили бы интерпретировать динамику развития детства в стране.

Еще один важный вывод касается как развития социологии науки, так и «мягкого» управления ею. При фиксации этапов институционализации теорий среднего уровня необходимо учитывать направления, уровни и закономерности функционирования региональных и локальных научных школ. Для управления наукой это означает внимание к инициативности и активности научных коллективов в сферах, имеющих приоритетное значение для общества, включая социальное развитие подрастающего поколения. Социологам детства предстоят активные действия по продвижению своих важных выводов, рекомендаций и разработок в политической сфере и открытом общественном пространстве, и мы надеемся, что свой долгий деятельностный профессиональный вклад в эти процессы будет вносить и Зара Михайловна, и ее «команда».

Список литературы

Абросимова Е. Е. Детский сегмент видеоблогосферы: структура, функции и влияние на социализацию: Автореф. дис. … канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2018. 19 с. DOI: 10.30936/1606-951X-2018-20-1/2-252-258. EDN: XSTHAD.

Азерли Д. А., Петрова И. Э. Насилие в школе: взгляд современных российских исследователей // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2013. № 4 (32). С. 7-13. EDN: RRQLFX.

Балабанов С. С., Саралиева З. Х. М. Типология мотивов иметь или не иметь детей // Социологические исследования. 2009.

№ 3 (299). С. 129-135. EDN: JWLNIB.

Беседина О. А. Пунитивные воспитательные практики в современной российской семье: Автореф. дис. … канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2020. 23 с. EDN: NKNXGX.

Бесчасная А. А. Детство и родительство в исследованиях ВЦИОМ // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2021. № 3 (63). С. 58-61. DOI: 10.52452/18115942_2021_3_58. EDN: BECBQY.

Вдовина М. В. Конфликтные взаимоотношения поколений в семье и их регулирование // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 3. С. 315-321. EDN: JZBMKR.

Волков Ю. Г. Научная школа – важнейшая форма существования науки // Гуманитарий Юга России. 2025. Т. 14. № 2 (72). С. 190-206. DOI: 10.18522/2227-8656.2025.2.15. EDN: VJXJCL.

Гуркина О. А., Колосова Е. А. (2014) Конкурс дипломных работ и магистерских диссертаций в области социологии детства // Социологические исследования. № 2 (358). С. 144-145. EDN: RYYXTR.

Егорова Н. Ю., Сизова И. Л. Насилие над детьми: от проблем семьи к проблемам школы // Регионология. 2016. № 1(94). С. 120-132. EDN: VOHBSD

Загребин В. В. Потребление психоактивных веществ учащейся молодёжью: региональный аспект: Автореф. дис. … канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2015. 19 с. EDN: UFDKZX.

Козлова Л. А. «Научная школа» в научной политике и социальном исследовании // Вестник Института социологии. 2014. № 3(10). С. 45-65. EDN: SPDLTD.

Котельникова Е. А. Социальное сопровождение как механизм включения в социум выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Автореф. дис. … канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2024. 29 с.

Купряшкина Е. А. Особенности детской независимой мобильности в городах Приморского края // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2018. № 2 (50). С. 115-123. EDN: XWPONV.

Курникова М. В. Социальное самочувствие семьи с ребёнком-инвалидом в пространстве физической культуры и спорта: Автореф. дис. … д-ра социол. наук. Нижний Новгород, 2022. 48 с. EDN: PJVUPK.

Майорова-Щеглова С. Н. Социальные факторы, влияющие на деструктивность детско-родительских отношений в современных семьях с подростками // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2018. № 4. С. 55-61. EDN: YWGMUX.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. Москва: Хранитель, 2006, 873 с.

Митрофанова С. Ю. (Раз)очарование «участвующей» перспективой социологии детства: участвующий подход в исследовании детства и его критическое осмысление // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. 2016. № 4 (44). C. 167-176. EDN: XXVNRH.

Мутаев У. К. Проблемы социальной адаптации и интеграции детей-мигрантов в российское общество // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2019. № 4 (56). С. 155-158. EDN: TNGLSK.

Осипова И. И. Модель учреждения нового типа по предотвращению социального сиротства // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2009. № 1 (13). С. 41-45. EDN: KPSYQL.

Отделкина Т. Н. Формирование и сопровождение замещающей семьи как формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Автореф. дис. … канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2016. 16 с. EDN: ZPRNSV.

Полянина А. К. Управление информационной безопасностью детей: Автореф. дис. … д-ра социол. наук. Нижний Новгород, 2022. 51 с. EDN: GSQZNU.

Попова И. П. Научные школы в представлениях ученых // Социологические исследования. 2023. № 12. С. 32-43. DOI: 10.31857/S013216250029335-1. EDN: OTUIXE.

Рябоконь М. В. Социальные компоненты поведения абитуриентов (на примере классического университета): Автореф. дис. … канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2017. 20 с.

Саралиева З. Х. М., Балабанов С. С. Ценность детей и инвестиции в детство // Социология. 2007. № 3-4. С. 112-121. EDN: OANJOB.

Саралиева З. Х. М., Егорова Н. Ю., Судьин С. А. Насилие в школе: позиции школы и родителей // Актуальные проблемы родительства в России / под ред. Т. А. Гурко. Москва, 2013. С. 119-138. EDN: SDCSNP.

Саралиева З. Х. М., Захаркина Т. Н. Проблематизация замещающего родительства через призму института уполномоченного по правам ребенка // Социальное пространство. 2024. Т. 10, № 2. DOI: 10.15838/sa.2024.2.42.9. EDN: BKQJHL.

Саралиева З. Х. М., Щекотуров А. В. «Я не хочу быть такой девочкой, чтобы посуду всегда мыть»: институциональный анализ гендерной чувствительности подростков поколения «Z» // Женщина в российском обществе. 2015. № 3-4 (76-77). С. 45-58. EDN: VKPSFP.

Саралиева З. Х. М., Балабанов С. С. Насилие в подростковой среде // Социокультурные корни насилия в современном обществе: материалы международной конференции / под общ. ред. З. Х. Саралиевой. 2013. С. 40-45. EDN: TTBODX.

Саралиева З. Х. М., Кутявина Е. Е. Голос детей и детский взгляд на взрослые проблемы // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 70-76. DOI: 10.7868/S0132162518030078. EDN: YVQXSN.

Саралиева З. Х. М., Судьин С. А. Многопоколенная семья в фокусе социологических исследований: (опыт нижегородских социологов) // Женщина в российском обществе. 2023. № 4. С. 86-95. DOI: 10.21064/WinRS.2023.4.7. EDN: EROSWT.

Ситникова И. В. Процесс профессионального самоопределения молодежи: школа – вуз – рынок труда (на примере Нижегородского региона): Автореф. дис. … канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2022. 24 с. EDN: BPSSFB.

Филипова А. Г. Детство в фокусе отечественных социологических исследований // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. № 1 (41). С. 80-87. EDN: VYURNT.

Филипова А. Г., Асафова В. С., Баранова И. И. Уроки городского развития: на пути к соучаствующему проектированию городской среды с подростками // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2023. № 1 (69). С. 94-101. DOI: 10.52452/18115942_2023_1_94. EDN: FGGDNZ.

Черныш М. Ф. Категоризация как одна из форм теоретизирования в социологии // Социологический журнал. 2025. Т. 31, № 2.

С. 9-28. DOI: 10.19181/socjour.2025.31.2.1. EDN: LOMLVS.

Чигрина А. Я. Инклюзивное образование детей-инвалидов: отношение общества и практика распространения // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2010. № 1 (17). С. 56-62. EDN: MTJLDZ.

Шлыкова Д. В. Проблемы школьной адаптации детей // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2015. № 4 (40). С. 111-121. EDN: VQBIWB.