Значение культурных ценностей в понимании, восприятии

и интерпретации в межкультурной коммуникации

Aннотация

Статья посвящена изучению роли культурных ценностей в формировании межэтнического общения, используя социологический, этнокультурный и психолингвистический подходы. Рассмотрены и проанализированы процессы формирования личных, групповых ценностей и коммуникации, в особенности – передачи и восприятия информации. Проведены анализ и сравнение различных теорий, объясняющих связь культуры, ценностей и коммуникации. На основании анализа работ отечественных и зарубежных исследователей, показано значение ценностей, как ядра культуры, определяющего стандарты и нормы поведения ее представителей, рассмотрено их влияние на процесс коммуникации. Так же, сама коммуникация представлена, как фактор влияния на формирование ценностей. Подробно рассмотрен механизм взаимосвязи культурных ценностей, передачи, восприятия и интерпретации информации. Раскрыты понятия стереотипов и предрассудков в межкультурной коммуникации, рассмотрено их влияние на переговорный процесс. Обоснованы причины и проанализированы последствия искаженного взаимопонимания культур сторонами диалога, так же рассмотрены способы повышения эффективности диалога, посредством культурного взаимоинформирования и аккультурации. Проанализировано воздействие диджитализации на процесс обмена информацией и управления ценностями. Изучена роль цифровых технологий в формировании феномена постправды и управление ею. Рассмотрены проблемы роста субкультур, и их влияние на эффективность межкультурной коммуникации в мире.

Ключевые слова: культурные ценности, межкультурная коммуникация, понимание, восприятие, интерпретация, язык, стереотип, диджитализация

Введение (Introduction). В статье исследуется влияние ценностей, как личных, так и групповых на процессы межкультурной коммуникации, а также роль диджитализации в этом процессе. Исследования демонстрируют, что в то время как, с одной стороны, продолжающиеся глобализационные процессы способствуют размыванию границ между национальными рынками, с другой стороны, сохраняется тенденция усиления культурной дифференциации между нациями, регионами и этническими группами, что, как следствие, порождает коммуникативные барьеры в глобальном диалоге. В то же время, высокие темпы диджитализации различных форм передачи информации вносят существенные изменения в устоявшиеся коммуникативные процессы. Анализ влияния культурных факторов на процессы коммуникации в современных условиях представляет собой существенный вклад в признание и понимание этих проблем, а также является необходимым для разработки и имплементации новых межкультурно-ориентированных моделей. Эти модели должны способствовать повышению эффективности коммуникации, как внутри транснациональных структур, так и в процессе внешнего межкультурного диалога.

Вопросы взаимосвязи и влияния культуры и межкультурной коммуникации изучались еще в античной философии. На протяжении последнего столетия, эти вопросы были освещены в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов: в рамках исследования социальной основы культуры в работах Н. А. Бердяева, Н. З. Чавчавадзе, М. Вебера. Г. А. Брутян, П. Я. Гальперин, Н. И. Жинкин,

Ю. Н. Караулов, В. Б. Касевич, Ж. Пиаже. В. С. Степин в своих исследованиях представляли влияние коммуникации на развитие культуры. Такие исследователи, как Ю. Лотман и М. М. Бахтина изучали различия между теоретическими проблемами коммуникации и процессом диалога. В. И. Гуляев, Л. С. Выготский, К. Шеннон, У. Уивер и др. исследовали вопросы языковой системы в коммуникации, В. С. Библер, В. Гумбольдт и М. М. Бахтин работали над исследованием влияния искусства и культуры на коммуникацию. Роль культурных ценностней в обществе рассматривалась в работах М. Вебера, Т. Парсона и Б. Малиновского. Работа Э. Холла «Немой язык» демонстрирует неразрывную взаимную связь между культурой и коммуникацией. С. Маккуайр С. Джефферес исследовали вопросы управления массовым сознанием посредством цифровых инструментов коммуникации.

В современной российской действительности, ввиду смены основного политического вектора с Запада на Восток, способствующего возрастанию потребности в формировании собственной идентичности, вопрос освоения механизмов межкультурной коммуникации приобретает все большее значение. Сегодня, на фоне глобализации и смены устоявшихся мировых отношений, высокое техногенное и цифровое развитие способствует сверхскоростям передачи информации из одной точки мира в другую и при этом ее неограниченному смысловому наполнению, что формирует новую парадигму – информационную.

Дихотомия глобализационного характера, с одной стороны ярко демонстрирует взаимодействие, а с другой – столкновение наций, культур, смыслов и ценностей (Gadzhimuradova, 2020: 135). В этой связи, коммуникации, как инструменту с одной стороны, обусловленному ценностями и культурой, а с другой стороны – формирующей их отводится ведущая роль. Под влиянием цифрового развития сформировались и формируются новые виды деятельности человека, профессии, услуги, требующие наличия соответствующих форм речевых коммуникаций. Более того, в обществе всегда присутствовали разные уровни общения: обыденное, профессиональное, деловое, межкультурное и т.д., которые обладают своей спецификой речевой коммуникации (Сун, 2023:236). Традиционное понятие коммуникации относится к процессу передачи и обмена информацией между людьми или группами. Человек информационной эпохи живет в пространстве коммуникаций, сформированных из образов, символов, мифов, стереотипов, восприятие которых происходит через призму культурных ценностей.

Рассмотрим подробнее само понятие культурных ценностей. В зависимости от научного дискурса существуют разные определения, среди которых стоит выделить такие факторы, как культурная ценность, культурная норма и принципы. Так, например, в культурологическом аспекте ценности – это «фиксированные в человеческом сознании характеристики отношения объекта к человеку и, соответственно, человека к объекту» (Воложанинова, 2022: 18), в социально-антропологическом контексте – как «универсализация смысла» (Белик, 1998), в немецкой этнологии как «имплицитные теории» (Niklas, 1995:73). Ценности – это социальные, социально-психологические идеи и взгляды, разделяемые народом и наследуемые каждым новым поколением (Стернин, 1996: 108). Ценности – это то, что априори оценивается этническим коллективом как нечто такое, что «хорошо» и «правильно». «Ценности вызывают определённые эмоции, они окрашены чувствами и побуждают людей к определенным действиям» (Садохин, 2002: 166).

В структуре национальной культуры ценности являются ядром, окруженным, в свою очередь, принципами, реализующимися в нормах и правилах. Принципами называют «конкретные стереотипы мышления и поведения, «общие мнения», представления, убеждения, устойчивые привычки в деятельности, механизмы казуальной атрибуции» (Стернин, 1996: 108). Культурные принципы формируют специфическое мировосприятие, направляя мышление и поведение членов этнического коллектива по определенным стереотипным шаблонам. (Гаджимурадова, 2022: 4-8). Культурные нормы, представляющие собой образцы поведения и представления о добре и зле, выступают в роли фильтра, определяющего, что мы замечаем в окружающем мире. Как правило, мы воспринимаем только то, что соответствует этим нормам, игнорируя то, что в них не вписывается.

Культурные нормы формируются и закрепляются в обыденном сознании общества. Нравственные нормы возникают непосредственно в процессе повседневного общения между людьми. Моральные принципы воспитываются через привычку, общественное мнение и оценки близких. Важную роль в формировании норм культуры играют взаимное одобрение и осуждение, личный и коллективный пример, а также наглядные образцы поведения, представленные как в словесной, так и в поведенческой формах. Передача культурных норм и ценностей внутри социальных структур осуществляется в большей степени посредством коммуникации.

Методология и методы (Methodology and Methods). Рассмотрим подробнее механизмы коммуникации. В основе коммуникационной деятельности исторически лежит речевая деятельность. Изначально, со времен формирования племен и общин, культура группы (племени) задавалась лидерами (старейшинами) посредством коммуникации и определяла ценности каждой личности этой группы. Ценности личности – культуру личности, культура личности – культуру группы, посредством коммуникации. На протяжении тысячелетий этот процесс был непоколебим, так как основными инструментами были действие и речь.

Понятие речевой деятельности как процесса коммуникации рассматривается широким кругом ученых. Одним из более емких, является утверждение Л.С. Выгодского, что «речевая деятельность – это процесс материализации мысли, т.е. превращения её в слово» (Выготский, 1999: 11) Под коммуникацией в широком смысле понимаются и система, в которой осуществляется взаимодействие, и процесс взаимодействия, и способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную информацию (Михельсон, 2019: 6).

Чтобы выявить значение культурных ценностей в коммуникации, рассмотрим подробнее ее составляющие. Принято выделять вербальную и не вербальную коммуникацию. Вербальная коммуникация пронизывает все области сознательной деятельности человека, она проходит как процесс воспроизведения, передачи, а также интерпретации сообщения посредством речи и языковых символов. Вербальная коммуникация представляет собой систему совместной деятельности оппонентов (Волошина, 2022: 114-124).

Главной единицей вербальной коммуникации является языковая система знаков, преобразованная в слова, предложения и фразы. В ее структуре выделяют 3 фактора: смыслы, звуковые явления и выразительность (Апресян, 1995).

Модель передачи информации в речевом сообщении была неоднократно исследована разными специалистами, и может быть представлена следующей последовательностью, подробно описанной в информационной теории Шенона и Уивера: процесс коммуникации состоит из передачи сообщения от источника к адресату через коммуникационный канал – адресант кодирует информацию при помощи определенной системы знаков, в то время как для усвоения информации от адресата требуется проделать обратную процедуру декодирования. (Shannon, 1963). Остановимся подробнее на вопросе предложенной кодировки. Как подробно описывал в своих работах Л. С. Выготский – формирование мысли-образа языка происходило ввиду длительного культурно-исторического развития. Таким образом, то или иное понятие, сформированное в одном языке, может значительно отличаться от аналогичного понятия другого языка. И это отличие обусловлено разу 2-мя факторами – культурой общности индивида и его индивидуальными ценностями и представлениями. В современном мире носители одного языка нередко являются представителями разных культур, в связи с чем культурные расхождения возможны и в одноязычной этнической группе. Одно и то же слово может вызывать совершенно разные образы у носителей одного языка, но имеющих географические, субкультурные или социальные различия. Для повышения эффективности взаимопонимания в данном случае, потребуется дополнительные уточнения.

Невербальная коммуникация представляет собой процесс передачи информации без языковой кодировки.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Выделяют три группы невербальных средств: 1) поведенческие символы, обусловленные физиологическим аспектом, например, потоотделение, покраснение лица; 2) ненамеренные символы, которые человек может употреблять по привычке, например, покусывание губ, почесывание носа; 3) коммуникативные символы: сигналы, которые передают информацию о состоянии, объекте или событии (1Aitken, 2015.).

При этом, невербальная коммуникация является так же симбиозом культурно-этических факторов индивида и его персональных особенностей, а также внутренних ценностей. Так, например, в культуре одного этноса принято активно жестикулировать в то время, как в другой – излишняя жестикуляция считается признаком суетливости (Воложанинова, 2022: 38-39).

Неразрывная связь культурных ценностей и коммуникации проявляется в словесном, речевом выражении мысли.

О. Д. Павлова с своей научной статье «Язык – как основа культуры» подробно описывает историю становления представлений о языке от Античных времен до современности (Павлова, 2011:70). Работы В. Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа сформировали концепцию тесной связи языка и культуры. «Культуру можно определить, как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают. Само собой разумеется, что содержание языка неразрывно связано с культурой» (Сепир,1993:654). Язык как «сила», формирующая представление человека об окружающем мире, определяет его «миропонимание», его внутреннюю форму и оказывает влияние на культуру народа Михельсон, 2019:71).

В российской современной науке, сторонниками этой идеи являются Л. В. Щерба, – «мир, который дан нам в нашем непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается различным образом в различных языках» (Щерба, 1974: 69), Д. Апресян, подчеркивающий, что каждый язык создает свой способ «мыслить мир», в котором «воплощается цельная коллективная философия, своя для каждого языка» (Апресян,1995: 629). В то же время, такие ученые как Г. А. Брутян, П. Я. Гальперин, Н. И. Жинкин, Ю. Н. Караулов, В. Б. Касевич, Ж. Пиаже, Б. А. Серебренников и др. не разделяют данной теории, полагая, что язык является проявлением человеческого сознания.

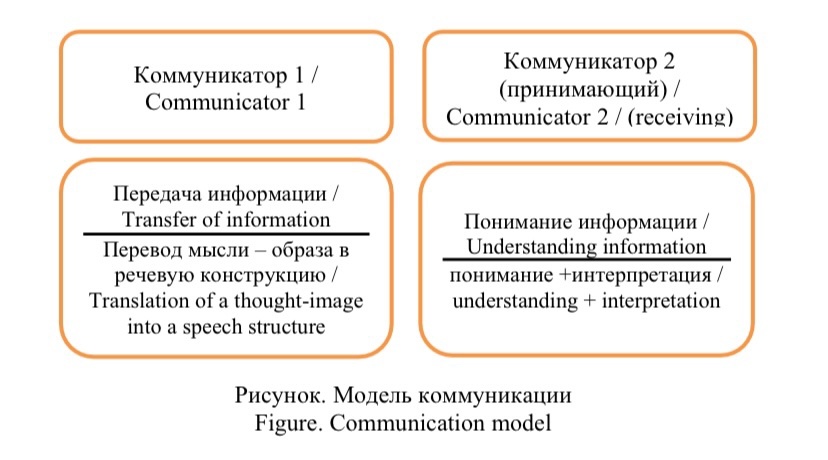

Следовательно, можно сказать, что культура и культурные ценности являются неотъемлемой частью процесса коммуникации, прямо влияют на формирование и восприятие мысли-образа. Эффективность коммуникативного процесса определяется уровнем понимания тех же смыслов, принимающим информацию, которые заложил в нее передававший. Попробуем наглядно представить алгоритм коммуникации, описанный в статье Д. Хайнсом,

К. Кабахидзе, А Сувировой (Hynes, Kabakhidze, Suvirova, 2018).

Процесс передачи информации может быть выражен следующей последовательностью: формирование мысли-образа – передача через систему языкового кода – источника информации.

Процесс понимания представляет собой восприятие информации и интерпретацию через систему языкового кода принимающего (см. Рисунок).

Как было изложено выше, система языкового кода во многом обусловлена культурными ценностями среды, личными ценностями участников коммуникации и стереотипами. С точки зрения эффективности коммуникации, стереотип есть представление одного коммуникатора о культуре (в широком смысле) другого участника коммуникации (Шеманаева, 2022: 55)

Таким образом, говоря об эффективности, мы можем заключить, что уровень эффективной коммуникации во многом обусловлен соответствием представлений каждого из участников о культуре другого с его действительной культурой. Для удобства, представим в виде формулы,

ЭК= (К1 *Пк2)*(К2*Пк)*Х

где:

КЭК –коэффициент эффективности коммуникации, в %

К1 – культурные ценности участника процесса №1 (равно 1)

К2 – культурные ценности участника процесса №2 (равно 1)

Пк1 – представление Участником №1 о культурном участнике №2

Пк2 – представление Участником №2 о культурном участнике №1

Х – прочие факторы коммуникации

Для удобства рассмотрим ситуацию: ссть предполагаемые 2 стороны коммуникации. Допустим, фактор Х – находится в максимальном значении и равен 1. (т.е. прочие условия, влияющие на переговорный процесс выполнены на 100%).

В случае, если стороны полностью осведомлены о культурных ценностях друг друга, то подставив предполагаемые цифры, получим значение:

Кэк = (1*100%)*(1*100%)*1*100% = 100%

Т.е. в идеальном варианте будет достигнут максимальный коэффициент эффективности, и напротив, в случае, если одна сторона, например, осведомлена на 50%, а другая на 70%, то результат будет примерно следующим:

Кэк = (1*50%)*(1*70%)*1*100% = 35%

Следовательно, культурные ценности состоят в прямой корреляции с процессом коммуникации. Чем более схожи или понятны ценности представителей групп друг другу, тем быстрее происходит взаимопонимание, и наоборот.

Наиболее ярко это явление наблюдается в межкультурной коммуникации, так как подразумевает непосредственное взаимодействие изначально разных культур. Межкультурный диалог – это во многом диалог мировоззрений: религиозных и не религиозных, светских. При этом, отдельные культуры не могут быть поняты без учета их ценностных доминант, формирующих религиозную принадлежность индивида и группы. Формирование различных религиозных ответвлений, а также нерелигиозных субкультур, уже привели к большому ценностному и морально-этическому разнообразию. Диджитализация, с одной стороны, открывает возможность лучше понять подобные культуры, давая возможность быстрого получения информации, но с другой - информационное влияние, а порой и давление увеличивает искажения в процессе восприятия и интерпретации. При этом стоит отметить, что на ведение переговоров, помимо культурных различий оказывает влияние также и личные качества человека (толерантность, предприимчивость, личный опыт).

Таким образом, «межкультурную коммуникацию следует рассматривать как совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам» (Волошина, 2022).

Как пишет в своей статье Е. В. Приказчикова, чтобы межкультурная коммуникация была успешной, «коммуниканты должны больше знать о различиях между культурами» (Приказчикова, 2023: 98). Но чтобы понять культуру другой стороны, и определить сходства и различия необходимо знать и глубоко понимать собственную.

В более широком смысле, стоит сказать, что в каждой культуре есть свой набор ценностей, представляющих взаимосвязанную систему, определяемую в том числе и реалиями понимания и восприятия действительности. «Ценности служат системой координат, которая помогает индивидам понимать важность каких-либо вещей в обществе» (Таратухина, 2024).

Широкое понимание культуры необходимо для осмысления межкультурного общения, прежде всего потому, что оно охватывает не только воспринимаемый внешне, видимый (объективный) образ жизни человека, но и скрытый, внутренний (субъективный) мир каждой отдельной культуры, определяемый ценностями, ценностными ориентациями, специфическими способами восприятия и мышления, нормами поведения и морали (Волошина, 2022).

Диджитализация коммуникативных процессов: развитие цифровых сетей, каналов, площадок, инструментов и методов передачи информации, возможность оперативного доступа к любым ее видам, должны бы способствовать вопросам культурного взаимопостижения, пониманию и укреплению собственных ценностей, но одновременно с этим создали и новые риски, и угрозы (Гаджимурадова, 2018: 139). В виду высокой степени политизации и капитализации информационных систем появилась активная охота за потребителем, способствующая навязыванию новых экономически или политически выгодных ценностей. Подмена собственных и воспринимаемых ценностей ведет к формированию ложных стереотипов, а порой и вовсе лишает стороны возможности диалога. Засилье фактически необоснованной информации, подвержение сомнению авторитету фактов сформировало феномены пост-правды и дипфейка, влияние на общество которых является предметом серьезного анализа (Филиппов, Зубов, 2024: 386-393).

Заключение (Conclusions). Подводя итоги, можно сделать вывод, что в каждой культуре существуют свои нормы, формы их проявления, правила, а также фундаментальные ценности, формирующую культурную идентичность. При этом, в течении времени каждая культура подвержена тем или иным изменениям. Коммуникация представителя каждой культуры строится исходя из его культурной идентичности и представлении о другой культуре. При недостаточном исследовании, выборе малоэффективных методов, такие представления могут трансформироваться в стереотипы и п предрассудки. Представление о другой культуре, не соответствующее ее действительности, в процессе коммуникации могут снижать ее эффективность или вовсе привести к конфликтам. Воспринимая «чужую» культуру стороны, должны учитывать ее контекст и выражать свои мысли и чувства в соответствии с ним.

Культура влияет на формирование межкультурной коммуникации. Развитие межкультурного интеллекта, включающего в себя учет ценностных и мировоззренческих ориентаций стороны диалога, повышает процессы взаимопонимания. Постижение культуры одной страны представителями другой является многоаспектным процессом международного взаимодействия, в котором участвуют многочисленные акторы, выступающие в качестве агентов трансляции и реципиентов социокультурного опыта. Сегодня, средством представления и продвижения культурного образа этноса, его ценностей, норм, правил и нравов в межкультурном пространстве, повышающие эффективность межкультурного диалога является культурная дипломатия, реализуя которую необходимо учитывать роль культурных ценностей в понимании, восприятии и интерпретации информации в межкультурном диалоге.

Список литературы

Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира. Избранные труды. Т. 2. М.: Языки рус. культуры, 1995. EDN: RETGCV.

Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 1998.

Воложанинова С. С., Федорова И. В. Особенности невербального общения в разных культурах // Современная коммуникация: стратегии и тактики взаимодействия: сборник материалов десятой международной студенческой научно-практической конференции, Екатеринбург, 05 марта 2022 года. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2022. С. 35-41. EDN: HYYOFU.

Волошина Т. Г., Радович М. А. Лингвокультурологические аспекты в ходе контактного взаимодействия // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2022. Т. 41, № 1. DOI: 10.52575/2712-7451-2022-41-1-114-124. EDN: SVIRZN.

Выготский Л. С. Мышление и речь. М.; Л.: Изд-во «Лабиринт», 1999.

Гаджимурадова Г. И. Миграционные тренды в эпоху глобальных перемен // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 1. С. 4-8. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-1-0-1. EDN: ASIFNT.

Гаджимурадова Г.И. Опыт миграционной политики некоторых стран Северной Европы и возможность его применения в России (по результатам качественного исследования в лагере беженцев в Финляндии) // Власть. 2018. Т. 26, № 4. С. 139-142. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-1-0-1. EDN: ASIFNT.

Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов.; под ред. А. П. Садохина. М., 2002.

Михельсон С. В. Анализ культурных различий и коммуникативных барьеров в межкультурной деловой коммуникации в условиях глобальной поликультурной среды // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2019. Т. 10, № 2. С. 6. EDN: XDCGJH.

Павлова О. Д. Язык как основа культуры // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 2 (217). С. 69-73. EDN: NEFRWD.

Приказчикова Е. В. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации // Проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации: сборник научных статей. Том 24. Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет просвещения», 2023. С. 96-100. EDN: EOOQHO.

Садохин А. П. Этнология: учебный словарь. М.: Гардарики, 2002.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. А. Е. Кибрика. М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. 656 с.

Стернин И. А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры // Этнокультурная специфика языкового сознания. М.: Издательство «Эйдос», 1996.

С. 98-112. EDN: ZCGRXB.

Сун Ц. Х. Речевая коммуникация и её роль в русском и китайском языках // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 2023. № 1 (79).

С. 236-245. EDN: FRAVPQ.

Таратухина Ю. В. [и др.] Культурный интеллект и культурная грамотность в постглобальном мире.: монография. Москва: Русайнс, 2024. ISBN 978-5-466-08321-7.

Филиппов А. Р., Зубов В. В. Медиа в эпоху постиндустриализма: политологический аспект // Возможности и угрозы цифрового общества. Материалы конференции. Ярославль, 2024. С. 386-393. EDN: GHVLTQ.

Шеманаева М. А., Красильникова В. Д. Стереотипы и стеретипизация в межкультурной коммуникации // Вопросы иноязычного образования и межкультурной коммуникации в региональном университете: сборник научных трудов. Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2022. С.53-57. EDN: JOEZNC.

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974.

Aitken A. J. Scottish accents and dialects. 2015. URL: http://media.scotslanguage.com/library/document/aitken/Scottish_accents_and_dialects.pdf/ (дата обращения 20.02.2025).

Gadzhimuradova G. Muslims in Europe: Identity crisis between “EUROPEAN” and “ISLAMIC” Values // Balkan Journal of Philosophy. 2020. Т. 12, № 2. Pp. 133-138. DOI: 10.5840/bjp202012216 EDN: HMBBVX.

Niklas H. Kulturkoflikt und interkulturelles Lehrnen // Kulturstandarts in dir internationalen Begegnung. Saarbrucken, 1995.

Hynes J. W., Kabakhidze K. L., Suvirova A. Y. Understanding as Basis of Intercultural Communication: psycholinguistic, ethnosociocultural aspects and educational solutions // Communicology (Russia). 2018. Vol. 6, № 2. Pp. 52-59. DOI 10.21453 / 2311-3065-2018- 6-2-52-59.

Shannon E., Weaver W. Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press, 1963.