Приемы противодействия фейковым новостям в региональном социуме: что укрепляет доверие в эпоху постправды?

Aннотация

Актуальность. Статья посвящена изучению роли и масштабов распространения фейков в современном обществе, которые трактуются как угроза безопасности информационного пространства. Кроме того, в фокусе изучения находятся практики идентификации подобного рода деструктивного контента, рассматриваемые на правовом, контекстуальном и технологическом уровнях. Научная проблема. Противодействие недостоверной информации представляется особенно важным в условиях не только военного, но и информационного противостояние России и коллективного Запада. Последствия влияния фейков на отдельных людей могут быть пролонгированы во времени, в значительной степени опосредованы развитости у них критического мышления и информационной гигиены. Методы. В качестве эмпирической основы настоящего исследования выступили результаты массового репрезентативного социологического опроса, проведённого автором в апреле-мае 2024 г. среди населения Республики Мордовия (n=1000). Кроме того, они были дополнены данными замеров Научного центра социально-экономического мониторинга, выполненными в том же регионе по аналогичной методике, но с меньшим объёмом выборки (n=374). Особое внимание в статье уделяется данным, полученным в ходе открытых вопросов, которые были кодифицированы и легли в основу приемов противодействия фейковым новостям. Научные результаты. Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод о высоком уровне информированности населения о фейках, что косвенно подтверждает значимость их восприятия в общественном сознании. Также было выявлено, что каждый второй опрошенный подвергался в течение прошлого месяца подвергался воздействию подобного рода деструктивного контента. При этом трое из десяти опрошенных за последний год хотя бы раз поверили недостоверной информации, а двое из десяти – поделились ей со своим ближайшим окружением. Практики информационной гигиены можно оценить как неразвитые, лишь каждый седьмой регулярно оценивает поступающую информацию перед тем, как рассказать о ней своим друзьям, знакомым или родственникам. Выводы. На основании опыта респондентов по обнаружению фейковых новостей были выделены три основных приема, позволяющих отличить ложную информацию от достоверной: во-первых, необходимо оценить источник, где был размещен тот или иной контент, – является ли он авторитетным и качественным; во-вторых, нужно осуществить ее поиск по другим источникам, в первую очередь, официального характера – если об этом нигде не говорится, то велика вероятность, что полученные сведения недостоверны; в-третьих, важно попытаться определить, публикуют ли авторы свой материал в нейтральном контексте, или же пытаются вызвать у аудитории эмоции, а в ряде случаев и моделировать аффективные действия – в этом случае принципиально значимым становятся факты, а не подача материала.

Введение (Introduction). В последние годы не ослабевает научный и общественный интерес к фейкам, которые продолжают играть важную роль в воздействии на массовое сознание людей и стремятся к манипуляции этим самым сознанием. Их используют даже на официальном уровне для дестабилизации международных отношений в своих интересах, продвижении своих идеологических позиций (Якоба, 2023: 94). Противодействие подобного рода информации, выработке своего рода иммунитета к ней, представляется особенно важным на современном этапе развития нашей страны, которая находится в состоянии так военного, так и информационного противостояния с коллективным Западом.

Собственно, цель настоящей статьи заключается в том, чтобы понять, на что опираются простые люди, когда встречаются в различных источниках с волнующими их новостями. Безусловно, массмедиа всегда обладали серьёзным воздействующим потенциалом, но, как правило, модерировали тиражируемую ими информацию. Главное отличие новых от традиционных медиа, заключается в том, что здесь функцию гейткепинга выполняют сами пользователи, которые и продуцируют значительную часть контента, что, в конечном счёте, является одним из ключевых факторов новой трансформации политической публичной сферы (Хабермас, 2023: 48).

Повышение безопасности информационного пространства, по всей видимости, представляет один из негласных государственных приоритетов, поскольку только за последние несколько лет были внесены поправки в ряд законов и иных нормативных правовых актах, касающихся противодействию недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений. Проблема заключается в том, что в нашей стране хоть и действуют запретительные меры, однако действенные инструменты по изобличению фейков практически отсутствуют, и это бремя делегируется рядовым гражданам.

Методология и методы (Methodology and Methods). Несмотря на то, что многие всерьёз заговорили о фейках относительно недавно в связи с взрывным ростом недостоверного контента на площадках социальных медиа, предыстория появления этого понятия достаточно полно описана во множестве работ, касающихся слухов, сплетен, пропаганды и пр. (Пузанова, Филиппов, Ларина, Симонова, 2023: 131). Некоторые исследователи уверены, что наиболее близкими по своему содержанию и технологиям, своего рода протоформами подобного рода механизмов выступали «соответствующим образом устроенные мистификации, которые активно инициировались многими странами Запада, и прежде всего США, с целью оказания психологического давления с политическим подтекстом на Советский Союз, его союзников по социалистическому лагерю» (Ильченко, 2015: 99-100).

В наиболее общем смысле под фейками понимаются заведомо ложная информация, которые могут ввести аудиторию в заблуждение (Allcott, Gentzkow, 2017). Однако, по всей видимости, подобное определение – лишь то немногое, что объединяет разрозненные подходы к ним. Исследователи по-прежнему ведут жаркие споры и не могут прийти к консенсусу, какая конкретно ложная информация должна приниматься во внимание и как её необходимо дифференцировать (Aïmeur, Amri, Brassard, 2023; Богословская, Шарков, 2021).

В контексте нашего исследования мы подразумеваем под фейками полностью или частично выдуманную информацию, которая целенаправленно распространяется в СМИ, интернете. Необходимо отметить, что именно такое определение мы использовали в разработанном нами инструментарии, которое предлагалось в качестве базового опрашиваемым нами респондентам для того, чтобы в дальнейшем максимально синхронизировать исследовательские позиции и повседневные представления об объекте.

Распознавание фейкового контента сопряжено с рядом как сугубо когнитивных, так и технологических трудностей, которые пока не удаётся обойти ни одному из субъектов взаимодействия, будь то человек, корпорация или государство. Многочисленные исследования в этой области постулируют, что предиктором нашей с вами веры в недостоверную информацию становится не столько доверчивость, сколько соответствие тех или иных фактоидов нашим убеждениям, ценностям, поэтому если фейк вписывается в картину мира человека, то он принимается за данность, не подразумевает дальнейших действий по его (пере)проверке (Metzger, Hartsell, Flanagin, 2020; Olan, Yayawickrama, Arakpogun et al., 2024).

Показательно, что по последним данным процент непреднамеренных распространителей фейков, т.е. тех, кто делится ими без намерения ввести в заблуждение, в социальных сетях в пять раз выше, чем преднамеренных (Aïmeur, Amri, 2023). Косвенно это подтверждают и результаты других исследований, которые показывают, что ложные данные распространяются быстрее правдивых и проникают существенно глубже в каскады доступной информации (Vosogui, Roy, Aral, 2018).

Кроме того, отдельные авторы пишут об экспериментальном подтверждении когнитивного парадокса, который при первом приближении слабо поддаётся рациональной аргументации. Готовность убедиться в подлинности информации связаны отнюдь не со скептицизмом или неуверенностью; напротив, дополнительные усилия по верификации предпринимаются тогда, когда она представляется людям правдивой или когда источник её получения заслуживает доверия (Edgerly, Mourão, Thorson, Tham, 2020). Возможное объяснение подобного рода данных сами исследователи видят в аргументативной теории рассуждений, согласно которой основной функцией человеческого мышления является спор, а не логический анализ ситуации (Mercier, Boudry, Paglieri, Trouche, 2017).

Помимо этого, ряд работ акцентирует своё внимание и на других предикторах, позволяющих с большей или меньшей вероятностью относить людей к склонным к воздействию фейков. Было установлено, что общим местом ряда исследований являются выводы о том, что в зоне риска находятся граждане, которые более консервативны, старше и активно интересуются политическими новостями (Guess, Nagler, Tucker, 2019; Grinberg at al., 2019; Baptista, Gradim, 2020). Но не менее важно отметить и то, что люди, подверженные фейкам, по сравнению с теми, кто более устойчив к ним, заметно сложнее обновляют свои убеждения, основанные на ложных данных, даже если впоследствии получают убедительные доказательства того, что их ввели в заблуждение (Flynn, Nyhan B., Reifler, 2017).

Что касается технологических трудностей, то они также имеют сложносоставной характер. Проблема в том, что фейки, как правило, разрабатываются таким образом, чтобы максимально походить на правду, наиболее закамуфлированные содержат схожие с ней лингвистические маркеры, а потому – значительно сложнее поддаются автоматизированным методам распознавания, которые сегодня представляют достаточно широкую и перспективную междисциплинарную область знания (Lazer, Baum, Benkler et al., 2018).

Другая сложность заключается в том, что маркирование информации как ложной, в том числе посредством автоматизированных механизмов, встречает значительное сопротивление, которое получило название эффекта обратного действия или эффекта встречного огня. Его суть заключается в следующем: как только недостоверный контент на платформах социальных медиа будет помечаться как таковой, распространение фейков будет только усиливаться (Михайлова, 2023: 231).

Проведённый отечественными экспертами анализ западной политики в области противодействия недостоверному контенту показывает, что ни в одной стране мира не удалось решить проблему защиты человека от фейков посредством исключительно запретительных мер, поэтому насильственно-репрессивные действия необходимо сочетать с повышением уровня медиаграмотности населения, развитие у него критического мышления, в том числе через специальные образовательные программы (Казаков, 2017; Онуфриенко, 2023). Помимо этого, есть убедительные экспериментальные данные, демонстрирующие, что недостаток цифровой медиаграмотности, даже если речь идёт о жителях разных государств, является важным фактором, объясняющим, почему люди верят фейкам (Guess, Lerner, Lyons et al., 2020).

Соответственно, в рамках повышения медиаграмотности и развития критического мышления людям предлагаются готовые чек-листы по проверке фейковых новостей, которые обычно включают в себя рекомендации по подтверждению и перепроверке информации в разных источниках, использовании услуг организаций, занимающихся фактчекингом, сокращению объёмов потребляемой информации и т.д. (Бергстром, Уэст, 2022: 318). Но определенные научные лакуны связаны даже не столько с тем, следуют ли люди этим рекомендациям, сколько с попытками определить, на что они полагаются в повседневной жизни, зачастую даже не зная о них.

Настоящая статья базируется на результатах двух репрезентативных социологических опросов населения, проведенных на протяжении 2023 г. среди населения Республики Мордовия. Их цель заключалась в выявлении масштабов распространения фейковых новостей, а также определения возможностей противодействия подобного рода деструктивному контенту на уровне отдельно взятой личности.

Первое исследование проведено автором с апреля по май 2023 г., его участниками стали 1000 респондентов из 22 муниципальных районов Республики Мордовия и г.о. Саранск. Охват превысил 80 населенных пунктов региона. Репрезентирующими признаками выступают пол, возраст и место проживания респондентов, и их распределение полностью соответствует структуре генеральной совокупности. Несмотря на тот факт, что подход к моделированию выборки не является случайным, предполагаемая погрешность исследования не превышает 3,5%. Опрос реализован по комбинированной методике: значительная часть результативных анкет получена на основе компьютерного анкетирования; в отдельных случаях использовался метод личного формализованного интервью.

Второе исследование выполнено коллективом Научного центра социально-экономического мониторинга в сентябре 2023 г., в нем приняли участие 384 респондента. Также, как и в предыдущем случае, использована квотная выборка, где репрезентирующими признаками выступили пол, возраст и место проживания респондентов. Погрешность исследования не превышает 5%. Методика носит комбинированный характер, личные интервью и компьютерное анкетирование. В нем мы полностью сохранили формулировки используемых в первом исследовании вопросов, но в силу различий в количестве опрашиваемых его результаты носят справочный характер и служат скорее для иллюстрации наблюдаемых трендов, а не для прямого сопоставления результатов.

Вопросы, которые были включены в инструментарий исследования, были двух типов. К первому типу относились закрытые вопросы, предполагающие один вариант ответов из предложенного списка и которые были относительно удобны для респондента, не вызывали у него сенситивных реакций. Ко второму типу относились открытые вопросы, где вариант ответов сознательно не предполагался, при этом опросный инструментарий приобретал глубину, характерную в большей степени не для количественных, а для качественных исследований. Поскольку дать собственный ответ могли далеко не все, то здесь мы имеем дело не столько с трендами, сколько с основными дискурсами вокруг идентификации фейковых новостей, которые ранее напрямую не изучались. Безусловно, в дальнейшем полученные результаты необходимо подвергнуть процедуре квантирования, верифицируя их на схожих или больших по размеру выборках.

Обработка количественных данных исследования произведена посредством программы IBM SPSS 26. Там же осуществлялась кодификация полученных ответов на открытые вопросы, кодификатор был составлен вручную, в случае неоднозначной трактовки ответы могли присваиваться несколько кодификаторов.

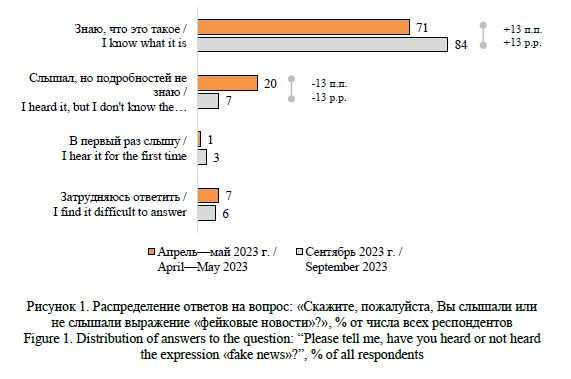

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Подавляющее большинство респондентов, во всяком случае на декларативном уровне, имеет представления о недостоверной информации: о том, что им в той или иной степени знакомо выражение «фейковые новости» заявляют девять из десяти опрошенных (Рисунок 1). Необходимо отметить, что в целом с апреля по сентябрь показатели достаточно устойчивы, но при этом фиксируется рост доли тех, кто демонстрирует уверенные знания о предмете исследования, за счёт снижения информированных лишь фрагментарно.

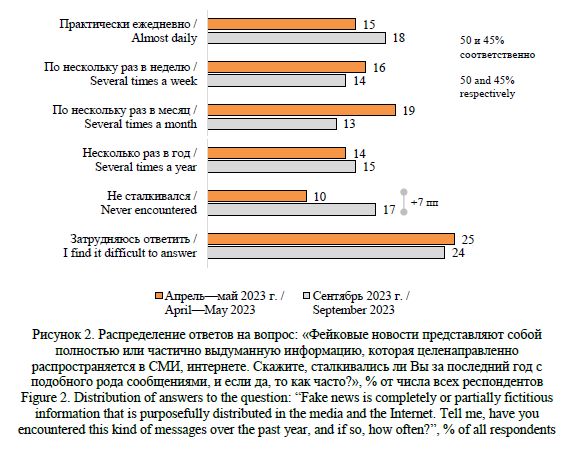

Что касается частоты обнаружения фейков, то примерное каждый второй (от 45 до 50%) сталкивался с подобного рода новостями до нескольких раз в месяц и чаще, однако стоит учитывать, что речь идёт лишь о тех недостоверных сведениях, которые респонденты смогли идентифицировать как таковые. В структуре тех, кто обращает внимание на фейки ежемесячно, значительные доли в обоих замерах образуют те, кто видит ложный, поддельный контент каждый день (от 15 до 18%) (Рисунок 2).

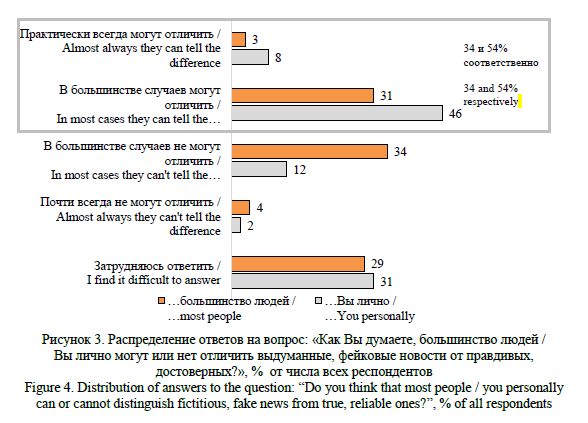

Показательно, что около половины (54%) от опрошенных в апреле-мае 2023 г. относительно высоко котирует свои шансы на распознавание фейков, их различение от правдивого, достоверного контента. Когнитивные способности других респонденты оценивают существенно ниже: только каждый третий (34%) считает, что большинство людей обладают необходимыми компетенциями для этого (см. Таблицу 3).

Однако здесь необходимо отметить, что трое из десяти опрошенных (32%) за последний год попадал в такую ситуацию, когда поверил недостоверной информации, а двое из десяти (23%) поделились недостоверной информацией со своими друзьями, знакомыми и родственниками.

Полученные в ходе опроса, проведенного в апреле-мае 2023 г., данные свидетельствуют, о том, что каждый второй опрошенный (50%) проверяет новости на достоверность, правдивость прежде, чем поделиться с друзьями. Из них 16% делают это в подавляющем большинстве случаев, ещё 34% стараются делать это по возможности. Каждый четвёртый (24%) занимается этим эпизодически, а 3% никогда не занимаются проверкой полученной информации. Остальные (16%) затрудняются с ответом.

Предметно ответить на открытый вопрос о том, какие критерии позволяют отличить выдуманные, фейковые новости от правдивых, достоверных, смог лишь каждый третий опрошенный (33%). Наибольший уровень кооперации продемонстрировали респонденты от 25 до 34 лет (39%), а также те, кто хорошо знает о ложной информации (39%), сталкивался с ней не менее нескольких раз в месяц (45%), декларировал уверенность в своих способностях различать правду от вымысла (40%), но при этом хотя бы раз в течение последнего года поверили в недостоверные данные (40%).

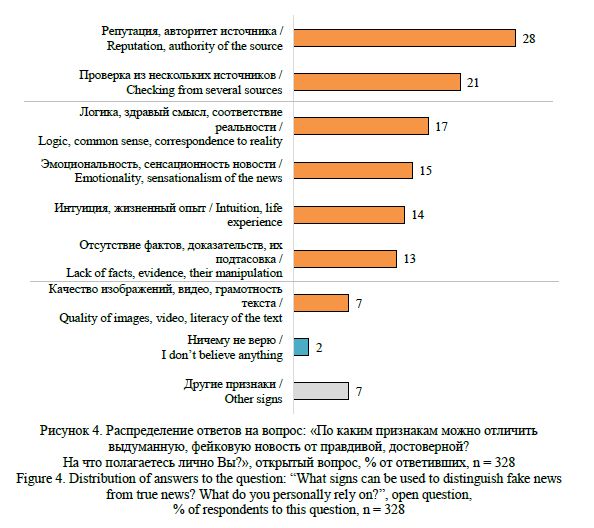

Наиболее часто в апреле-мае 2023 г. респонденты прибегают к непосредственно анализу источника информации (28%), как правило, репертуар источников получения новостей у большинства людей ограничен, и чаще всего пул «проверенных» каналов сформирован (некоторые из опрошенных принципиально не доверяют западным медиа, другие – тому, что говорят по телевизору). Каждый пятый (21%) из тех, кто называет способы проверок фейковых новостей, говорит о необходимости просмотреть контент в нескольких источниках. Примерно равные доли прошенных обращают внимание на логику, здравый смысл (17%), эмоциональность, сенсационность новости (15%) и наличие доказательной базы (13%). При этом каждый седьмой опрошенный (14%) полагается на собственную интуицию и имеющийся жизненный опыт, что нельзя отнести к аналитическим способам проверки фейков (Рисунок 4). Необходимо отметить, что здесь и далее мы не приводим двумерных распределений, поскольку, во-первых, на открытые вопросы ответила лишь часть респондентов, что повлекло за собой смещение параметров выборочной совокупности, при этом самих респондентов можно маркировать как склонных к сотрудничеству, во-вторых, в ряде случаев зависимости хоть и прослеживаются, но они не имеют линейного характера, представляют собой распределения, напоминающие параболы, где ветви могут быть направлены как вверх, так и вниз. Ввиду этих двух факторов мы можем говорить об отсутствие четких статистических взаимосвязей между наиболее явными способами идентификации фейковых новостей и социально-демографических характеристик респондентов; более того, упоминание каких-то относительно аномальных значений будет скорее сбивать с толку, метафорически становясь той самой темной кошкой в темной комнате, которой нет.

Наиболее внимательные респонденты используют сразу несколько методов различия выдуманных, фейковых новостей от правдивых, достоверных, зачастую полагаясь на перепроверки (в том числе упоминаются соотнесение с официальными источниками, федеральными СМИ, вызывающими доверие СМК и т.д.). Например, приводятся следующие достаточно развёрнутые мнения на этот счёт: «Отсутствие в большинстве источников, недостаток информации, авторитетность источника» (муж., 38 лет, село), «Я проверяю информацию во многих других источников и сравниваю её» (жен., 60 лет, село), «Несоответствие информации в разных источниках, более старые данные о тех же ситуациях (распространяется информация, противоречащая подтверждённой более ранней версии информации)» (жен., 22 года, Саранск), «Кто публикует, как реагирует рынок, какая даётся фактура, всякие комментарии пресс-служб и проч.» (жен., 21 год, города и пгт), «Прежде чем довериться той или иной информации из конкретного источника, нужно как минимум проверить данную информацию в других наиболее достоверных на ваш взгляд источников (проверять не менее в 3-х разных источниках: новости, социальные сети, телеграмм-каналы и др.)» (муж., 47 лет, село).

Обратный вопрос, посвящённый тому, как люди различают правдивые, достоверные новости от выдуманных, фейковых вызывает несколько меньший отклик: так, на него в ходе исследования ответил каждый четвёртый опрошенный (28%). Тем не менее его результаты показывают, что в целом механика проверки подобной информации в значительной степени является схожей, однако выделяются три заметные особенности: во-первых, люди заметно чаще обращают внимание на репутацию, авторитет источника; во-вторых, насколько новость подкреплена фактами, доказательствами; в-третьих, «проверенный» контент значительно реже подвергается проверке в нескольких источниках (Рисунок 5).

Впрочем, нередко респонденты руководствуются и другими, не очевидными маркерами, например: «Чем «громче» новость, тем больше вероятность вранья» (муж., 19 лет, Саранск), «Правда не всегда то, что говорят люди, правда – это то, что есть на самом деле» (жен., 32 года, города и пгт), «Ни на что, как показал опыт последних 3 лет (Ковид и СВО). Правда или нет известно будет лишь через какое-то время» (жен., 68 лет, города и пгт), «Если владеешь сам достоверной информацией, услышал информацию на федеральном канале, точно знаешь, что человек, поделившийся новостью, владеет информацией по данному вопросу в силу работы, информация развёрнута, в ней присутствуют статистические данные, всесторонне дана оценка ситуации» (муж, 46 лет, село).

Заключение (Conclusions). Проведённое исследование свидетельствует о том, что масштабы проникновения фейков достаточно высокие, впрочем, речь идёт лишь о замечаемой населением недостоверной информации. Сталкиваясь с ними в действительности, люди испытывают значительное когнитивное давление, и очень часто верят подобного рода сведениям, даже делятся ими со своим ближайшим окружением. Вероятно, что эффекты конкретных фейков ещё требуют более осмысленного изучения, в том числе в русле социально-психологических методик, однако в зоне риска по полученным нами данным оказываются как минимум от 23 до 32% опрошенных.

Можно предположить, что пандемия новой коронавирусной инфекции, а затем и специальная военная операция выступили триггерами повышения качества критического мышления в обществе, люди стали более скептично относиться к любым источникам и получаемым из них данным. Примерно половина опрошенных считает, что в большинстве случаев может отличить фейки от правдивой, достоверной информации (хотя те же респонденты нередко ставят под сомнение когнитивные способности других людей). Впрочем, вполне возможно, что в действительности мы наблюдаем засилье недостоверное информации низкого качества, которую достаточно легко идентифицировать – недаром вплоть до 50% опрошенных встречаются с ней по нескольку раз в месяц.

Показательно, что значительная часть опрошенных не сообщает о том, на основе каких предпосылок они различают ложные и правдивые новости друг от друга – вероятно, что в повседневной жизни этому вопросу не уделяется должного внимания. Среди наиболее востребованных практик фактчекинга называются обращение непосредственно к источнику, проверка информации из нескольких источников, в том числе в официальных каналах информации, а также рациональность, фактологичность и эмоциональность новостного сообщения. Нередко респонденты говорят о комбинировании этих стратегий, что позволяет на выходе получить более качественный результат.

Таким образом, на основе изученного опыта опрошенных можно выделить три последовательных приёма по противодействию фейковым новостям, которые на каждом из этапов применения способствуют идентификации достоверности или ложности той или иной информации.

Во-первых, необходимо оценить источник, где был размещен тот или иной контент. В том случае, если он не вызывает вопросов, является достоверным и качественным, транслируется на большую аудиторию и дорожит своим именем, то с высокой долей вероятности, информация оттуда будет правдивой. Безусловно, встречаются исключения, но они, как правило, больше присущи редакциям новых медиа, которые не уделяют должного внимания процедурам проверки и гонятся за оперативностью размещения контента.

Во-вторых, нужно осуществить поиск информации по другим источникам, в первую очередь, официального характера. Если новость важная, то она непременно будет распространяться в инфополе, как минимум со ссылками на ведущие информационные агентства. В том случае, если издание сообщает об уникальном контенте, то здесь уместно еще раз проверить авторитет источника, и лишь затем переходить к анализу содержания информации.

В-третьих, важно попытаться определить, публикуют ли авторы свой материал в нейтральном контексте, или же пытаются вызвать у аудитории эмоции, а в ряде случаев – моделировать аффективные действия. В таких случаях принципиально значимым становится сдерживание себя, вдумчивый анализ и поиск фактов, лежащих в основе той или иной информации. Например, в последнее время широкую огласку получила история с журналисткой Асией Несоевой, которая писала фейковые новости для либеральных СМИ, в основе которых были фабрикации и обман редакций, а впоследствии – и их аудиторий, а сами выдуманные истории безукоризненно ложились в картину миру российской оппозиции и симпатизирующих ей: в них были и тотальный беспредел государства, и беспрестанные страдания наших сограждан.

Проблема в том, что далеко не каждый будет проверять каждую новость на предмет ее достоверности или ложности. Поэтому здесь необходима не только работа по повышению информационной грамотности населения нашей страны, но и повышению уровня работы редакций ведущих российских СМИ, к которым относятся и новые медиа, в том числе становящиеся все более популярными телеграм-каналы, а также разработке государственных инструментов фактчекинга по примеру Китая и других прогрессивных стран, которые пошли по пути алгоритмизации и построению математических моделей распространения того или иного контента.

Безусловно, требуется продолжение научных изысканий в данной области, поскольку многие деструктивные последствия воздействия фейков на личность остаются слабо изученными. Они могут глубоко проникать сознание человека, и, как показывают работы западных авторов, ещё длительное время способны влиять на поведенческие и эмоциональные реакции реципиентов. Практическая значимость результатов заключается в подготовке рекомендаций для органов государственной власти по противодействию фейковым новостям и повышению информационной гигиены российских граждан, а также инкорпорированию отдельных элементов исследования в вузовские курсы, касающиеся медиаграмотности.

Благодарности

Работа подготовлена в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 227800082, https://rscf.ru/project/22-78-00082/. Автор выражает благодарность Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Национальному исследовательскому Мордовскому государственному университету и Научному центру социально-экономического мониторинга за помощь в организации полевого этапа исследования.

Список литературы

Бергстром К., Уэст Дж. Полный бред! Скептицизм в мире больших данных. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2022. 352 с.

Богословская В. Р., Шарков Ф. И. Феномен фейковых новостей: обзор исследований последних лет // Коммуникология: электронный научный журнал. 2021. Т. 6, № 3. 2021. С. 111-118.

Ильченко С. Н. Фейк как политический формат в современной медиасреде // Гуманитарный вектор. 2015. № 3. С. 98-101.

Казаков А. А. Медиаграмотность в контексте политической культуры: к вопросу об определении понятия // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2017. № 4. С. 78-97.

Михайлова Е. А. Доверие, недоверие и фейковые новости в процессе политической легитимизации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2023. Т. 23, Вып. 2. С. 277-234. DOI: 10.18500/1818-9601-2023-23-2-227-234.

Онуфриенко А. А. Методики борьбы с фейк-ньюс Опыт Запада // Свободная мысль. 2023. № 2. С. 159-175.

Пузанова Ж. В., Филиппов В. М., Ларина Т. И. Симонова М. А. Об исследовании факторов восприятия фейковых новостей массовой аудиторией (кейс студенческой молодежи) // Вестник Института социологии. 2023. Т. 14, № 4. С. 128-146. DOI: 10.19181/vis.2023.14.4.8.

Хабермас Ю. Новая структурная трансформация публичной сферы и делиберативная политика / пер. с нем. Т. Атнашева. Москва: Новое литературное обозрение, 2023. 104 с.

Якоба И. А. Конструируемое и реальное в медиатизации: интерпретация Второй Мировой войны Западом и Россией // Вестник Института социологии. 2023. Т. 14, № 4. C. 93-111. DOI: 10.19181/vis.2023.14.4.6.

Aïmeur E., Amri S., Brassard G. Fake news, disinformation and misinformation in social media: a review // Social Network Analysis and Mining. 2023. Vol. 13, № 3. Pp. 13-30. DOI: 10.1007/s13278-023-01028-5.

Allcott H., Gentzkow M. Social Media and Fake News in the 2016 Election // The Journal of Economic Perspectives. 2017. Vol. 31, № 2. Pp. 211-235. DOI: 10.1257/jep.31.2.211.

Baptista J. P., Gradim A. Understanding Fake News Consumption: A Review // Social Sciences. 2020. Vol. 9, № 10. P. 185. https://doi.org/10.3390/socsci9100185.

Edgerly S., Mourão R. R., Thorson E., Tham S. M. When Do Audiences Verify? How Perceptions About Message and Source Influence Audience Verification of News Headlines // Journalism & Mass Communication Quarterly. 2020. Vol. 97, № 1. Pp. 52-71. DOI: 10.1177/1077699019864680.

Flynn D. J., Nyhan B., Reifler, J. The nature and origins of misperceptions: Understanding false and unsupported beliefs about politics // Political Psychology. 2017. Vol. 38, № S1. Pp. 127-150. DOI: 10.1111/pops.12394.

Grinberg N., Joseph K., Friedland L., Swire-Thompson B., Lazer D. Fake news on Twitter during the 2016 U.S. presidential election // Science. 2019. Vol. 363, № 6425. Pp. 374-378. DOI:10.1126/science.aau2706.

Guess A., Nagler J., Tucker J. Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook // Science Advances. 2019. Vol. 5, № 1. DOI:10.1126/sciadv.aau4586.

Guess A. M, Lerner M., Lyons B., Montgomery J. M., Nyhan B., Reifler J., Sircar N. A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India // PNAS. 2020. Vol. 117, № 27. Pp. 15536-15545. DOI: 10.1073/pnas.1920498117.

Lazer D. M., Baum M. A., Benkler Y., Berinsky A. J., Greenhill K. M., Menczer F., Metzger, M. J., Nyhan B., Pennycook G., Rothschild D. M., Schudson M., Sloman S. A., Sunstein C. R., Thorson E. A., Watts D. J., Zittrain J. The science of fake news // Science. 2018. Vol. 359, № 6380. Pp. 1094-1096. DOI: 10.1126/science.aao2998.

Mercier H., Boudry M., Paglieri F., Trouche E. Natural-Born Arguers: Teaching How to Make the Best of Our Reasoning Abilities // Educational Psychologist. 2017. Vol. 52, № 1. Pp. 1-16. DOI: 10.1080/00461520.2016.1207537.

Metzger M. J., Hartsell E. H., Flanagin A. J. Cognitive Dissonance or Credibility? A Comparison of Two Theoretical Explanations for Selective Exposure to Partisan News // Communication Research. 2020. Vol. 47, № 1. Pp. 3-28. DOI: 10.1177/0093650215613136

Olan F., Yayawickrama U., Arakpogun E.O. Suklan J., Liu Sh. Fake news on Social Media: the Impact on Society // Information Systems Frontiers. 2022. DOI: 10.1007/s10796-022-10242-z.

Vosoughi S., Roy D., Aral S,. The spread of true and false news online // Science. 2018. Vol. 359, № 6380. Pp. 1146-1151. DOI:10.1126/science.aap9559.