Социально-управленческие механизмы внедрения профессионального стандарта педагога: установки и ожидания работников

Aннотация

Развитие профессиональных и личностных компетенций работников системы образования является важным условием достижение качества образования. Государственная политика в сфере образования включает целый комплекс мер направленных на подготовку педагогических кадров. Среди наиболее значимых инструментов следует выделить профессиональный стандарт педагога, национальную систему роста педагогических работников и национальный проект «Образование». При этом достижение уровня развития профессиональных компетенций обеспечивается посредством особых социально-управленческих механизмов, многие из которых были неоднозначно приняты профессиональным сообществом. Цель работы: оценка установок и ожиданий педагогических работников, формирующихся в условиях имплементации социально-управленческих механизмов внедрения профессионального стандарта педагога. Методология и методы исследования: проведен анализ внедрения профессионального стандарта педагога в контексте работ П. Бурдье, В. А. Ядова, А. В. Тихонова. В статье приводятся данные опросов работников системы образования, проведенных на территории всей страны и отдельных регионов. Полученные данные отражают отношение учителей к профессиональному стандарту и связанным с ним инструментам. Результатом работы стало выявление ряда профессиональных и личностных установок педагогов. Значимую роль в трудовой деятельности играет обеспокоенность работников системы общего образования собственным материальным положением, а также осознание педагогами миссии профессии и собственного призвания. Столкновение гигиенических и мотивационных факторов труда педагогов влияет на эффективность механизмов внедрения профессионального стандарта. Автор делает вывод о том, что изучение личностных и профессиональных установок педагогов будет способствовать повышению результативности внедрения инновационных управленческих инструментов и сохранению существующей социальный структуры системы образования.

Ключевые слова: социально-управленческие механизмы, профессиональный стандарт педагога, профессиональные установки, прогнозируемые результаты, управление образованием

Введение (Introduction). Модернизация системы образования напрямую связана с профессиональным и личностным развитием педагогических работников. Реализация инноваций, внедряемых в отечественную систему образования на протяжении нескольких десятилетий, невозможна без совершенствования системы подготовки кадров для образовательных организаций различного уровня. Это обстоятельство стало одной из причин внедрения управленческих инструментов, способных обеспечить адресное развитие кадров. В начале 1980-х годов во многих европейских странах стала формироваться компетентностная модель обучения. В этой связи во многих странах стали разрабатываться и внедряться профессиональные стандарты, регламентирующие овладение знаниями и умениями, необходимыми для выполнения профессиональных задач. Не обошла стороной данная мировая практика Российскую Федерацию. В 2013 году одним из первых в стране был утвержден профессиональный стандарт педагога, появление которого привело к формированию новой социально-управленческой реальности.

Проблема внедрения профессиональных стандартов для педагогов на протяжении ряда лет исследуется в работах ученых и практиков. В работах зарубежных авторов проводится сравнительный анализ существующей управленческой практики и подходов к имплементации простандартов в практику трудовых отношений (Call, 2018), исследуется роль стандартов реализации государственной политики в области трудовых отношений (Collins, 2018), рассматриваются вопросы имплементации инструмента применительно к повышению качества образования (Hudson et al, 2016; Misra, 2021), дается оценка вероятности возникновения социальных проблем на фоне внедрения профессиональных стандартов (Hien, Hung, 2021). Публикации отечественных ученых посвящены вопросам разработки профстандартов и их внедрению в практику трудовых отношений (Блинов и др., 2021; Масилова, Жмакина, 2019). При этом в работах отмечается несовершенство процедуры имплементации стандартов ввиду слабой проработанности существующих механизмов.

На фоне внедрения профстандарта педагога в систему образования возникло достаточно большое количество качественно новых инструментов, призванных обеспечить повышение качества российского образования за счет профессионального развития работников отрасли. В 2016 году была анонсирована разработка и последующее внедрение национальной системы учительского роста, включающей перечень конкретных мер по стимулированию педагогов к росту и позволяющей помочь с выстраиванием индивидуальной траектории профессионального развития специалистов. Стала формироваться система, призванная обеспечить достижение педагогическими работниками необходимого уровня профессионального и личностного развития, регламентируемого профстандартом. В 2019 году были утверждены паспорта федеральных проектов нового национального проекта «Образование», на реализацию которого были выделены значительные средства, что должно было, в том числе, обеспечить достижение планируемых результатов деятельности по совершенствованию механизмов профессионального и личностного развития педагогических работников (Корнетов, 2019). Фактически к настоящему времени сложилась особое социальное тело проблемы внедрения профессионального стандарта. Попытки решения данной проблемы на уровне государственной политики породили большое количество социально-управленческих механизмов, призванных обеспечить адаптацию социального института образования в условиях внедрения исследуемого нами инструмента с одновременным сохранением существующего в нём социального порядка. Следует отметить, что широкое внедрение профессионального стандарта педагога, а также национальной системы учительского роста, которая впоследствии была дополнена и переименована в национальную систему роста педагогических работников, фактически не произошло. Большое значение приобретает не просто изучение содержания профессионального стандарта, а исследование механизмов внедрения стандарта и связанных с ним управленческих инструментов (Осипов, 2022). При этом значимым остается вопрос субъектности педагога, определяемой направленностью имеющихся у него диспозиций (Пилюгина, 2022). Поэтому целью нашей работы стало выявление особенностей личностно-профессиональных установок педагогических работников в контексте реализации социально-управленческих механизмов внедрения профессионального стандарта.

Методология и методы (Methodology and Methods). Изучение нормативно-правовой динамики внедрения профессионального стандарта педагога позволило выявить целый ряд проблем управленческого характера, затрудняющих имплементацию инструмента в практику управления. Среди них можно выделить неготовность профессионального сообщества к переходу на документ, достаточно жестко регламентирующий как содержание деятельности педагога, так и требования к уровню компетенций, отсутствие серьезной опоры на достижения гуманитарных наук, а также существование возможности выбора руководителями организаций в системе образования между профессиональным стандартом и единым квалификационным справочником, который появился несколькими годами ранее. Осложнило внедрение профстандарта и то, что он не содержал конкретных мер, направленных на профессиональное и личностное развитие учителей. Таким образом, потребовалась разработка и последующее внедрение механизмов, способных обеспечить имплементацию профессионального стандарта в реальную практику управления (Непрокина, Пчелинцева, 2016). При этом, указанные механизмы не могут быть только управленческими, ввиду их высокой значимости как для развития системы образования, так и общества в целом. Ограничение имплементации профстандарта во многом обусловлено социокультурными факторами, сложившимися в институте образования, поэтому достижение требований инструмента в части развития профессиональных и личностных качеств педагогов, носит характер как управленческий, так и социальный. В этой связи игнорирование субъектности педагогических работников и попытка навязать им определенную модель профессионального поведения без учета системы личностных установок становится серьезным барьером, затрудняющим внедрение профессионального стандарта (Мерзляков, 2018). Большинство механизмов, направленных на развитие как профессиональных, так и личностных качеств педагога были заложены в концепцию национальной системы учительского роста. Позже концепция была переработана и включена в федеральные проекты национального проекта «Образование», среди которых особенно выделялся федеральный проект «Учитель будущего». Таким образом можно утверждать, что внедрение профессионального стандарта в реальную практику в настоящее происходит в управленческой триаде «требования – механизмы – условия и ресурсы». Недостаточное внимание двум последним составляющим триады на первых этапах формирования требований к знаниям, умениям и трудовым действиям педагогов однозначно повлияло на успешность имплементации инструмента. При этом ключевым звеном управленческой триады внедрения профессионального стандарта являются социально-управленческие механизмы, разработка и применение которых должны не только учитывать возможности и потребности системы образования, но и опираться на профессиональные и личностные установки педагогических работников (Шевченко, 2022). В этой связи особую важность приобретает повышение субъектности педагогов, в том числе на этапе планирования, обсуждения и доработки предлагаемых решений.

В процессе планирования и проведения исследования мы отталкивались от положений теории социальных полей П. Бурдье, концепции «социальных тел», подробно описанной

А. В. Тихоновым и диспозиционной концепции личности В. А. Ядова, на основе которой производилась оценка личностно-профессиональных установок работников системы образования Орловской области (Тихонов, 2009).

В процессе исследования мы опирались на данные некоторых опросов, проведенных на территории Российской Федерации. Среди них можно выделить крупное исследование в области готовности педагогов к внедрению профстандарта, организатором которого выступил Московский государственный психолого-педагогический университет (Марголис, 2019). Анкетирование, в котором приняли участие государственных и муниципальных школ, проводилось во всех федеральных округах. Количество респондентов составило 1000 человек. В фокусе исследования находилось два ключевых вопроса: информированность педагогов о профессиональном стандарте и личное отношение к нему представителей изучаемой группы. Кроме того, в 2018 году был проведен опрос «Национальная система учительского роста: взгляд учителей» через сайт общероссийского профсоюза образования, в котором приняли участие почти 14000 работников системы образования из 78 субъектов РФ. Ключевой задачей исследования стала оценка уровня осведомлённости учителей о социально-управленческих механизмах их профессионального и личностного развития, реализация которых началась в рамках национальной системы учительского роста. Следует отметить, что в обоих исследованиях не принимали участие лица, обладающие высоким уровнем субъектности в вопросах профессионального и личностного развития педагогов: администрация образовательных организаций, работники органов исполнительной власти и специалисты организаций дополнительного профессионального образования, на которых ложится большая часть работы по развитию компетенций учителей. В этой связи потребовалось провести дополнительные исследования, более полно раскрывающие влияние установок отдельных индивидов на процесс имплементации инновационных инструментов профессионального развития.

Одним из них стало проведённое нами в Орловской области в 2020-2021 годах исследование по вопросам имплементации социально-управленческих механизмов внедрения профстандарта педагога. Объектом исследования стали педагоги общеобразовательных организаций Орловской области, а также другие категории работников системы образования: директора школ и их заместители, специалисты муниципальных органов исполнительной власти, курирующие вопросы развития системы образования, и сотрудники организаций дополнительного профессионального образования, ответственные за совершенствование компетенций педагогов. В опросе приняли участие представители всех муниципальных образований, что позволило исследовать не только вопросы внедрения профессионального стандарта, но и оценить отношение специалистов к реализации национальной системы учительского роста и национального проекта «Образование». Выборка респондентов репрезентативна по двум критериям: пол и тип общеобразовательной организации по территориальной принадлежности (сельская или городская школа). Общее количество участников опроса из числа педагогических работников общеобразовательных организаций составило 364 человека. С использованием разработанного нами инструментария также были проведены опросы управленческих кадров в системе образования Орловской области (директоров и заместителей директоров школ (48 респондентов), чиновников муниципальных управлений и отделов образования (41 респондент) и сотрудников организаций дополнительного профессионального образования, курирующих в области повышение квалификации педагогов по отдельным предметам или предметным областям (22 респондента)). Исследование было организовано и проведено при участии Института развития образования Орловской области, а также кафедры «Социологии и социальных технологий» Среднерусского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Одной из важнейших задач проведенного исследования стало изучение диспозиций педагогических работников, формирующихся в условиях внедрения профессионального стандарта педагога и связанных с ним инструментов совершенствования кадрового потенциала системы образования. Следует отметить, что результаты, полученные на территории Орловской области можно в определенном смысле считать усредненными, поскольку региональная система образования демонстрирует средние показатели практически по всем значениям.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Эффективность действия механизмов внедрения профессионального стандарта педагога во многом зависит от целого ряда факторов. С учетом их управленческого и одновременно социального характера построение моделей имплементации инноваций в сфере профессионального и личностного развития педагогов необходимо проводить с учетом структуры социального порядка и системы социальных интеракций, существующих между индивидами в теле образовательной организации (Коротаева, 2018). Кроме того, внедрение профессионального стандарта педагога затрагивает сферу профессионально-личностных установок работников, и в отдельных ситуациях, входит в диссонанс с ней. Недостаточное внимание учету обобщённых диспозиций личности при планировании инновации, в особенности в таких консервативных отраслях как система образование или здравоохранение, приводит к минимизации профита от затраченных усилий (Лаврентьева, Цвелюх, 2018). Таким образом, разрабатываемые модели имплементации социально-управленческих механизмов внедрения профессионального стандарта педагога должны быть многомерными и учитывать не только специфику требований самого стандарта и его содержание, но и разрабатываться в диспозиционной и интеракционной плоскостях. При этом содержание самого профессионального стандарта на наш взгляд должно отражать ключевые векторы развития специалистов. Среди них можно выделить профессиональное обучение, профессиональное развитие и профессиональное воспитание. Первое направление включает развитие компетенций, напрямую связанных с выполнением конкретных профессиональных задач. В большинстве случаев именно этот блок содержания воспринимается как основной, поскольку служит предъявляемым целям любой организации, может быть измерен с помощью достаточно объективных инструментов и служит основой достижения ключевых показателей деятельности. Именно это направление отражено с соответствующих разделах образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительных профессиональных программ, в рамках которых происходит адресное развитие отдельных компетенций и устранение профессиональных дефицитов уже работающих специалистов. Профессиональное развитие характеризует компетенции специалистов в области развития и саморазвития, построения индивидуальных профессиональных траекторий и проектирования карьеры. Несмотря на возрастающее признание важности способности к обучению в течение всех жизни, гибкости в выборе профессиональных ориентиров и возможности оперативной смены сферы профессиональной деятельности, данная составляющая трудовой деятельности представляет несколько меньший интерес для работодателей, а, следовательно, и для профессиональных образовательных организаций, разрабатывающих программы под конкретный заказ государства или предприятий реального сектора экономики. На этом фоне профессиональное воспитание, связанное с развитием компетенций в области корпоративной культуры и этики, зачастую выпадает из поля зрения заинтересованных лиц, ввиду отложенности экономической отдачи, а также сложности проведения процедур объективного измерения (Дроботенко и др., 2019). Подобная тенденция к иерархизации основных направлений трудового развития, по нашему мнению, наблюдается и при оценке значимости трудовых функций учителей, заложенных в содержании профессионального стандарта педагога 2013 года.

Анализ социокультурных факторов, на фоне которых происходит имплементация профстандарта и связанных с ним механизмов, указывает на то, что большое значение имеет уровень осведомленности целевой аудитории относительно их содержания. Важным при этом является информированность работников о рисках и возможностях, которые несет им переход на отраслевой профессиональный стандарт. Исследование А. А. Марголиса выявило относительно невысокую информированность педагогических работников о содержании профстандарта (Марголис, 2019). При этом почти треть респондентов, отметили, что практически ничего не знают о требованиях к уровню профессиональных знаний и умений, заложенных в документе. Сходные данные об информированности о национальной системе учительского роста получены и в рамках исследования, организованного общероссийским Профсоюзом работников народного образования и науки в 2018 году. Результаты опроса показали, что только 16% респондентов вполне понимает сущность предлагаемых социально-управленческих механизмов развития профессиональных и личностных компетенций педагогов. Результаты указанных исследований указывают не только на несовершенство информационной работы, проводимой среди специалистов системы образования по вопросам реализации отдельных направлений государственной политики. Низкий уровень информированности может выступать индикатором возрастания социального напряжения, возникающего на фоне неприятия специалистами механизмов внедрения профессионального стандарта. В этой связи важным является изучение установок педагогов, которые формируют отношение к исследуемому инструменту и оказывают существенное влияние на направленность профессиональных и личностных стратегий.

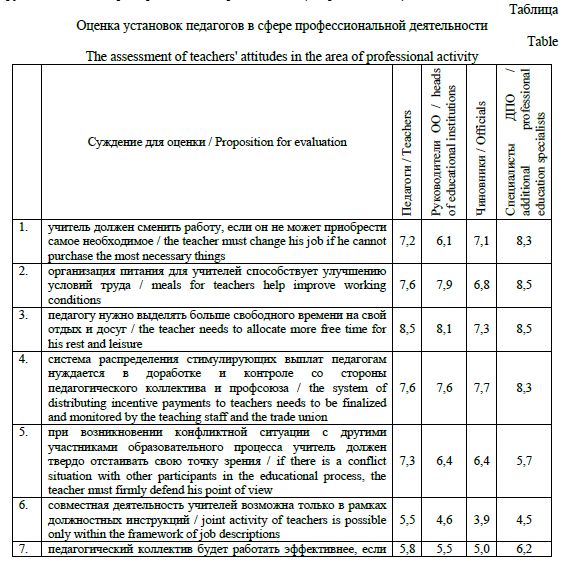

Педагогические работники являются не только объектом, на которых направлена имплементация профессионального стандарта и связанных с ним социально-управленческих механизмов, но и ключевыми элементами образовательной организации, которые участвуют в достижении требуемого уровня качества образования (Шамсеева и др., 2022). Изучение их диспозиций позволяет выявить причины успешности или, наоборот, неэффективности принимаемых управленческих решений. При этом необходимо оценивать все уровни диспозиционной структуры личности ввиду того, что даже витальные установки могут оказывать существенное влияние на формирование трудовых стратегий личности и усиливать, либо ослаблять эффекты от внедрения конкретных социально-управленческих механизмов (Быков, Быкова, 2019). Исследование, проведенное нами на территории Орловской области, позволило не только оценить уровень осведомленности работников системы образования о содержании и реализации механизмов внедрения профессионального стандарта педагога, но и выявить причины низкой информированности, опираясь на установки личности. В рамках анкеты респондентам из числа педагогов, а также руководителей образовательных организаций и их заместителей, специалистов муниципальных органов управления образования и организаций дополнительного профессионального образования было предложено оценить отношение к отдельным аспектам труда и быта учителей по десятибалльной шкале. Выбор этих аспектов базировался на результатах некоторых ранее проведенных опросов и учитывал все уровни диспозиционной структуры личности (в соответствии с концепцией В.А. Ядова) (Ядов, 2013). Результаты изучения профессионально-личностных установок педагогов приведены в Таблице.

Оценка первых четырех суждений позволяет нам частично установить направленность «витальных» диспозиций, которые в иерархии В.А. Ядова занимают низшее положение, однако имеют важнейшее значение для существование физического тела индивида. Неудовлетворенность факторами, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность педагога (пища, одежда, отдых, жилье, коммунальные платежи и т.д.) может лимитировать не только установки более высоких уровней, но и оказывать серьезное влияние на ценностные ориентации и трудовую стратегию (Волков и др., 2022). Проведенные нами ранее пилотные опросы позволили среди суждений первой группы оставить только те варианты, которые касаются условий труда применительно к удовлетворению жизненно важных потребностей в образовательной организации. При этом большинство педагогов всех возрастных категорий, имеющих разный стаж и проживающих как в городских, так и сельских территориях отмечают собственную неудовлетворённость уровнем заработной платы (Шевченко, 2022). Многие из них смогли бы сменить работу, если уровень заработной платы не позволит удовлетворить минимальные базовые потребности. Необходимо отметить, что все группы респондентов отмечают значимость витальных потребностей (среднее значение оценок от 6,1 до 8,5). Специалисты системы дополнительного профессионального образования гораздо острее реагируют на вопросы, связанные с неудовлетворенностью базовых потребностей учителей, чем сами педагоги. Мы полагаем, что данное явление может быть связано с тем, что специалисты системы повышения квалификации, зачастую являются выходцами из учителей, а также постоянно взаимодействуют с большим количеством педагогов в рамках курсовых мероприятий, а значит, глубоко погружены в проблемы своих коллег. При этом респонденты данной группы более независимы в своих суждениях и оценках ввиду того, что не испытывают страха за них со стороны вышестоящего руководства, например, администрации школ и чиновников. Представители всех групп опрошенных отмечают значимость для педагогов возможности полноценного отдыха и досуга (Голубь, Тимофеева, 2020). Это особенно актуально в связи с повышением частоты распространённости такого явления как «профессиональное выгорание», при котором отсутствие возможности восполнения личностного и профессионального ресурса лишь усугубляет ситуацию и вызывает отток кадров из образовательных организаций, а также снижение эффективности труда (Егорышев, 2023).

Изучение ситуативных поведенческих установок учителей позволяет вывить некоторые особенности межличностных интеракций в социальном теле образовательной организаций (п. 5-8, таблица). Многие из взаимодействий этого слоя происходят на уровне ментальных тел отдельных индивидов. Полученные нами результаты позволяют выявить важную особенность формирования социальных связей в педагогическом коллективе. Так, представители всех групп респондентов невысоко оценивают возможности взаимодействия педагогов в рамках неформального общения для достижения общих целей коллектива (от 5,0 до 6,2). В этой связи ожидаемо смещение установок в область более формального общения, направленного на достижение основных целей социального тела. Во всех группах респондентов суждение о том, что «совместная профессиональная деятельность учителей возможна только в рамках должностных инструкций» также получило весьма низкие оценки (от 3,9 до 5,5). Формируется картина, в которой педагогические работники образовательных организаций слабо заинтересованы в создании интеракций друг с другом и другими участниками образовательного процесса. Это обстоятельство может указывать на серьезную проблему, формирующуюся в системе образования – кризис межличностного доверия, повышающий риск диссоциации социального тела образовательных организаций и не позволяющий формировать общественно-профессиональные сообщества педагогов, создание и развитие которых заложено в концепцию роста педагогических работников и национальный проект «Образование». На этом фоне педагоги в большей мере считают, что должны отстаивать свою точку зрения при возникновении конфликтных ситуаций с вовлечением других участников образовательного процесса, то есть готовы более осознанно пожертвовать рядом социальных связей в теле организации (7,3). По данному вопросу более сдержанную позицию демонстрируют управленцы (6,4), а также специалисты системы дополнительного профессионального образования (5,7), которые заинтересованы в поддержании существующего социального порядка, в особенности актуального на фоне дефицита кадров в системе образования. Все работники образовательных организаций отмечают необходимость возрождения института наставничества, благодаря которому в образовательных организациях формируются устойчивые социальные интеракции между разными поколениями педагогов, передача опыта и профессиональная адаптация молодых специалистов. Как уже отмечалось нами ранее, наставничество может быть эффективно реализовано через общественно-профессиональные объединения специалистов системы образования (Проказина, Ланцев, 2020). Вместе с тем, многие респонденты хотели бы, чтобы эта работа поощрялась материально, что ещё раз подтверждает нашу гипотезу о высокой значимости материального поощрения для развития установок более высоких уровней, чем только витальных.

Профессиональные диспозиции педагогов тесно связаны с предыдущими уровнями диспозиционной структуры. Среди наиболее частых причин выбора профессии учителя называют желание работать с детьми, реализацию творческого потенциала, служение людям, а также относительную стабильность, которую может предложить системы образования в виде стабильной, пусть и небольшой, заработной платы и социального пакета, а также возможности досрочного выхода на пенсию при наличии соответствующего стажа педагогической деятельности (Пахова, 2023). В нашем исследовании большинство респондентов отмечают высокую значимость для них возможности постоянного совершенствования и работы над собой, что по сути является неотъемлемой часть педагогической деятельности (п. 9-12, Таблица). При этом возможность жертвовать работой с целью помощи близким людям указывает на высокую степень альтруистического настроя не только педагогов, но и управленцев разного уровня. В этой связи можно согласиться с мыслью о том, что профессия педагога – это призвание, а не просто трудовая деятельность. На этом фоне многие респонденты не согласны с тем, что от профессии педагога не нужно ожидать хорошей заработной платы и выбирать ее только исходя из желания служить обществу. Отмеченный факт безусловно указывает на то, что уровень материального обеспечения играет оказывает существенное влияние на другие факторы труда, которые можно отнести к мотивационным в соответствии с известными концепциями (Херцберг, 2007). Также следует указать на то, что все категории респондентов не видят особых возможностей в построении профессиональной карьеры в педагогической деятельности. Немного выше по сравнению с другими оценивать возможность продвижения по службе директора школ и их заместители, что имеет вполне конкретное объяснение, поскольку большинство из них начинали работать в общеобразовательных организациях в должности учителя. Выявленная тенденция может указывать на то, что такой механизм стимулирования профессионального и личностного развития педагогов как внедрение новых учительских должностей (квалификационных категорий наставника и методиста) не воспринимается профессиональным сообществом как действенный инструмент, позволяющий выстраивать не только вертикальную, но и горизонтальную карьеру. Данное обстоятельство характеризует инициативу как неоднозначную в настоящее время, поскольку идея горизонтальной карьеры заложена как в концепции национальной системы учительского роста, так и национального проекта «Образование». При этом утверждать, что построение карьеры педагогов не интересует на основании полученных данных было бы ошибочным, поскольку велика вероятность, что на сдержанность суждений по данному вопросу влияет несовершенство разрабатываемых и реализуемых в рамках государственной политики механизмов.

Жизненные ориентации педагогов, находящиеся на высшем уровне диспозиционной структуры личности, представляются в достаточной степени ориентированными на служение обществу. Опрошенные работники системы образования высоко оценивают необходимость осознанного целеполагания в профессиональной деятельности. При этом в качестве одной из важнейших целей педагогического труда выделяют воспитание будущих поколений. Следует отметить, что респонденты не усматривают прямой связи между уровнем жизни учителей и их жизненными ориентациями. Это может указывать на некоторую попытку сокрыть материальные интересы и продемонстрировать кажущуюся независимость профессиональной деятельности от уровня обеспечения. Данная тенденция косвенно подтверждается и тем, что уровень материального благосостояния учителей был очень значим для всех категорий респондентов при оценке других суждений, приведенных в таблице.

Рассмотрение социально-управленческих механизмов внедрения профессионального стандарта педагога в контексте разработанной нами модели позволяет нам полагать, что отсутствие серьезного научного обоснования их имплементации и ожидаемой результативности может оказать неоднозначное действие на развитие социальных тел в системе образования. При этом может наблюдаться не только большая неопределенность перспектив управления профессионально-личностным развитием педагогов, но и ставится под сомнение сама возможность сохранения существующего в отдельных элементах системы образования социального порядка, а, значит, и достижения оптимального уровня качества образования, как интегрального показателя функционирования образовательных систем. Подобные риски отмечаются и в работах некоторых зарубежных авторов. Так, часть исследователей полагают, что внедрение профессионального стандарта может оказывать рандомное влияние на качество образования, обусловленное несовершенством применяемых для развития профессиональных компетенций педагогов подходами (Hudson et al, 2016). Следует отметить, что внедрение профстандартов педагога в зарубежных странах началось раньше, нежели в Российской Федерации. В этой связи в отдельных зарубежных системах образования накоплен опыт, позволяющий оценить не только особенности имплементации стандартов и механизмов, но и влияние их на уровень подготовки педагогов и качество образования в целом (Tuinamuana, 2011). В ряде работ отмечается, что разработка, внедрение и применение профессиональных стандартов педагога имеют не только профессиональную составляющую, но и влекут за собой возникновение социальных проблем и изменяют существующий в образовательной среде социальный порядок (Hien, Hung, 2021). Отмеченные обстоятельства указывают на необходимость разработки моделей, позволяющих на этапе внедрения отдельных управленческих механизмов прогнозировать положительные эффекты и риски.

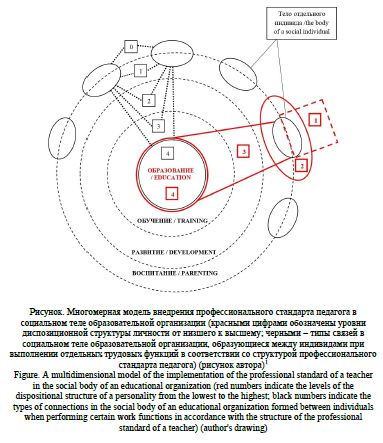

Опираясь на полученные эмпирические данные, а также результаты рассмотрения отдельных социально-управленческих механизмов и отношения к ним педагогических работников, мы разработали многомерную модель внедрения профессионального стандарта в социальном теле образовательной организации (Рисунок). Данная модель не только наглядно отражает структуру социального тела проблемы внедрения профессиональных стандартов в организации, но и позволяет прогнозировать возможные эффекты от применения конкретных социально-управленческих механизмов. При этом одним из ключевых факторов прогнозирования реального поведения педагогов в условиях модернизации подходов к их личностному и профессиональному развитию является направленности диспозиций. В этой связи более глубоко остановимся на некоторых особенностях диспозиционной структуры личности педагогических работников общеобразовательных школ, выявляющихся на фоне перманентной модернизации системы образования.

Исследование вопросов, связанных с внедрением профессионального стандарта, приводит нас к мысли, что указанная проблем лежит не только в плоскости управления, но и сопряжена с глубокими преобразованиями в области человеческих отношений, выраженных в системе социальных интеракций, существующих в профессиональной среде. Особое влияние на отношения между отдельными социальными индивидами или их группами оказывают социально-управленческие механизмы, целью которых является профессиональное развитие специалистов отрасли и достижение необходимого уровня сформированности знаний и умений в соответствии с содержанием отраслевого профстандарта. В то же время нельзя не учитывать и систему личностно-профессиональных установок работников, а также социокультурные факторы, на фоне которых происходит формирование трудовых стратегий работников. В этой связи можно предположить, что внедрение профессионального стандарта и связанных с ним механизмов изменяет социальных порядок, существующий в социальных телах, формирующихся в системе образования. Учитывая, что социальные тела объективно существуют в социальном пространстве не только социума в целом, но и отдельных социальных институтов, можно говорить о том, что в системе образования также формируются специфические социальные тела в ответ на необходимость решения конкретной проблемы профессионально-личностного развития педагога в условиях требований профессионального стандарта педагога (Проказина, Ланцев, 2023).

В зависимости от вектора государственной образовательной политики в области подготовки кадров для системы образования развитие данного социального тела может пойти двумя путями. Один из возможных вариантов заключается в перманентной эволюции тела и формировании в нем нового социального порядка при установлении стабильного равновесия между процессами обновления кадрового состава работников образовательных организаций и их профессиональной подготовки. С другой стороны, социальное тело проблемы внедрения профессионального стандарта педагога может перестать существовать, если проблема будет полностью решена.

Второй вариант маловероятен вследствие высокого темпа развития современного общества и, соответственно, необходимости оперативной и адресной подготовки педагогов, способных удовлетворять потребностям рынка труда, реального сектора экономики, а также государственному заказу в области развития личности ребенка и формирования её идентичности. В то же время, в реалиях имплементации социально-управленческих механизмов внедрения профессионального стандарта педагога помимо социального тела самой проблемы внедрения (социальное тело первого порядка), существуют социальные тела конкретных образовательных организаций и отдельных индивидов. В последних двух разновидностях тел социальный порядок может быть подвержен достаточно сильным изменениям на фоне необходимости достижения требований профессионального стандарта педагога к уровню развития компетенций педагогов. При этом рассмотрение специфики воздействия отдельных социально-управленческих механизмов удобнее всего проводить, опираясь на структурно-функциональные особенности образовательных организаций (социальные тела второго порядка), поскольку именно на этом уровне в достаточной мере можно оценить столкновение интересов субъектов управленческой деятельности и объектов, в качестве которых рассматриваются педагогические работники образовательных организаций.

Заключение (Conclusions). Полученные результаты свидетельствуют о наличии двух ключевых векторов, определяющих направленность личностно-профессиональных установок педагогических работников. С одной стороны, важное значение в реализации профессиональной деятельности имеет понимание собственной общественной значимости, призвания и миссии. С другой стороны, находится необходимость работать с целью удовлетворения собственных базовых витальных потребностей, неудовлетворенность которых зачастую оказывает решающее значение на выбор трудовой стратегии учителей (Шутова, 2018). Обе выявленных доминанты могут оказывать серьезное влияние на эффективность социально-управленческих механизмов внедрения профессионального стандарта педагога, а, следовательно, и профессионально-личностное развития специалистов отрасли. Фактически учет и глубокий анализ установок педагогических работников в процессе внедрения инновационных инструментов совершенствования профессиональных компетенций педагогов может обеспечить достижение ключевых показателей национальной системы роста педагогических работников и федеральных проектов национального проекта «Образование», реализация которых будет продолжена в ближайшие несколько лет. Кроме того, учет диспозиций всех уровней может стать эффективным средством поддержания, существующего в социальных телах образовательных организаций социального порядка, избежать диссоциации системы интеракций, обеспечивающих достижение качества образования для конкретного обучающегося.

Выявленная в ходе исследования специфика установок и ожиданий работников системы образования указывает на необходимость дальнейшего совершенствования социально-управленческих механизмов профессионального и личностного развития работников системы образования. При этом важным направлением для дальнейшего изучения проблемы внедрения отраслевых профессиональных стандартов может стать изучение вопросов воздействия установок работников на поддержание социального порядка в общественных институтах, что будет способствовать повышению эффективности государственной политики. При этом изучение специфики развития специалистов системы образования может стать отправной точкой для дальнейших разработок в области возрождения института наставничества и повышения производительности труда.

Список литературы

Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Факторович А. А. Профессиональные стандарты: от разработки к применению // Высшее образование в России. 2015. № 4. С. 5-14.

Быков Р. А., Быкова Е. Ю. Социальная апатия как форма адаптации учителей к негативным институциональным факторам // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 48. С. 91-100. DOI: 10.17223/1998863Х/48/9.

Волков А. А., Чурсинова О. В., Ярошук А. А. Эффективное управление мотивацией педагога как условие повышения качества его профессиональной деятельности // Гуманитарные науки. 2020. № 1 (49). С. 135-139.

Голубь О. В., Тимофеева Т. С. Особенности профессионального выгорания учителей (результаты эмпирического исследования) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2020. № 1 (144). С. 28-31.

Егорышев С. А. Эмоциональное выгорание учителей как фактор снижения эффективности их профессиональной деятельности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2023. Т. 23, №1. C. 61-73. DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-1-61-73.

Дроботенко Ю. Б., Макарова Н. С., Чекалева Н. В. Современные подходы к проблемам профессионального воспитания студентов педагогического вуза // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2019. Т. 11, №. 4. С. 3038. DOI: 10.14529/ped190403.

Корнетов Г. Б. Национальный проект «Образование»: инновационный контекст // Инновационные проекты и программы в образовании. 2019. № 5. С. 6-14.

Коротаева Е. В. Проблемы подготовки к педагогическому взаимодействию в современных профессиональных стандартах // Педагогическое образование в России. 2018. № 2. С. 28-34.

Лаврентьева И. В., Цвелюх И. П. Образовательные запросы педагогов в условиях введения профессионального стандарта // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2017. № 3 (41). С. 52-65. DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-41-3-05.

Масилова М. А., Жмакина А. В. Применение методологии кадрового аудита для оценки деятельности службы управления персоналом в условиях внедрения профессиональных стандартов // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2019. № 2. С. 46-57. DOI: 10.24866/VVSU/2073-3984/2019-2/046-057.

Марголис А. А. Профессиональный стандарт педагога: разработка и использование в России и за рубежом. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2019. 240 с.

Мерзляков А. А. Проблема субъектности в социологии управления // Социологическая наука и социальная практика. 2018. №4 (24). С. 95-104. DOI: 10.19181/snsp.2018.6.4.6087.

Непрокина И. В., Пчелинцева Т. С. Профессиональный стандарт как инструмент повышения качества профессиональной деятельности педагогов // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 4. С. 101-103.

Осипов А. М. К теории образовательной политики // Социологические исследования. 2022. № 2. С. 23-33. DOI: 10.31857/S013216250018498-0

Пахова О. А. Причины выбора молодыми людьми педагогической профессии // Молодой ученый. 2023. № 41 (488). С. 45-46. URL: https://moluch.ru/archive/488/106676/ (дата обращения: 27.02.2024).

Пилюгина С. А. Генезис проблемы субъектности. Вопросы формирования субъектности педагогов // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2022. Т. 11, № 2 (39). С. 31-36. DOI: 10.57145/27128474_2022_11_02_06.

Проказина Н. В., Ланцев В. Л. Роль общественно-профессиональных объединений педагогов в условиях модернизации системы образования // Вестник Института социологии. 2020. Т. 11, № 2. C. 157-173. DOI: 10.19181/vis.2020.11.2.651.

Проказина Н. В., Ланцев В. Л. Социально-управленческие механизмы внедрения профессионального стандарта педагога: особенности и перспективы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2023. Т. 23, №3. C. 546-563. DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-546-563.

Тихонов А. В. Социология управления. Теоретические основы / Издание 2-е, доп и перераб. Москва: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. 472 c.

Херцберг Ф. Мотивация к работе / Ф. Херцберг, Б. Моснер, Б. Блох Снидерман; пер. с англ. [Д. А. Куликов]. Москва: Вершина, 2007. 240 с.

Шамсеева Г. Х., Ахметзянова Г. Р., Куванова И. Х. К вопросу о роли современного преподавателя в образовательном процессе: социологический анализ // Вестник экономики, права, социологии. 2022. № 4. С. 129-132.

Шевченко П. В. Изменение статусных характеристик учителя московской школы // Социологические исследования. 2022. № 9. С. 72-83. DOI: 10.31857/S013216250020284-5.

Шутова Е. А. Призвание и оплата труда: общественная дискуссия и наследие Карла Маркса // Вестник Челябинского государственного университета. Философские науки. 2018. Вып. 48, № 5 (415). С. 83-86. DOI:10.24411/1994-2796-2018-10511.

Ядов В. А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция. 2-е расширенное изд. М.: ЦСПиМ, 2013. 376 с.

Call K. Professional teaching standards: a comparative analysis of their history, implementation and efficacy // Australian journal of teacher education. 2018. V. 43, № 3. Pp. 93-108. DOI: 10.14221/ajte.2018v43n3.6.

Collins J. HR Management in the forensic science laboratory: a 21st century approach to effective crime lab leadership. Academic press, 2018. 530 p. DOI:10.1016 / C2013-0-19010-1

Hien N. T., & Hung M. V. Professional standards training and understanding pre-school teachers’ knowledge about professional standards // Journal of Asian multicultural research for educational study. 2021. № 2 (1). Pp. 10-15. DOI:10.47616/yamres.v2i1.116.

Hudson S. M., Hudson P., Weatherby-Fell N. L., & Shipway B. Graduate standards for teachers: final-year preservice teachers potentially identify the gaps // Australian journal of teacher education. 2016. Vol. 41, № 9. Article 8. Pp. 134-151.

Misra P. K. National professional standards for teachers: retrospect and roadmap // UNIVERSITY NEWS. 2021. Vol. 59 (26).

Pp. 3-9.

Tuinamuana K. Teacher professional standards, accountability, and ideology: alternative discourses // Australian journal of teacher education. 2011. Vol. 36, № 12. Article 6. Pp. 71-82. DOI: 10.14221/ajte.2011v36n12.8.