Платформы обратной связи как инструмент региональной социально-политической мобилизации

Aннотация

Современные отношения между местной властью и населением в регионах претерпевают изменения под влиянием цифровизации и сетевых коммуникаций, способствуя формированию новых форм взаимодействия и мобилизации сообществ и определяя актуальность их изучения. Тем не менее, существующие модели взаимодействия не всегда отвечают требованиям динамичной социальной среды, что обуславливает необходимость изучения цифровых платформ обратной связи как инструментов региональной социально-политической мобилизации. Проблема исследования заключается в том, что платформы обратной связи обладают значительным потенциалом в качестве инструмента социально-политической мобилизации, однако их возможности, включая функции обратной связи и общественной оценки, используются недостаточно. В статье исследуется роль платформ обратной связи как инструментов социально-политической мобилизации в условиях цифровой трансформации регионального управления. Рассматриваются механизмы взаимодействия власти и населения через цифровые платформы, включая «Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент». Проведен сравнительный анализ их функциональных возможностей и результативности в решении локальных проблем, а также реагировании на запросы населения. Особое внимание уделено региональным кейсам: реновации городской среды в г. Кемерово и протестов шахтеров на шахте «Инская». Выводы подчеркивают недостаточность использования функционала платформ в части использования многообразия сетевых форм взаимодействия и учета общественной оценки, подчеркивается необходимость дальнейшего развития функционала платформ, что позволит более полно использовать их возможности.

Ключевые слова: платформы обратной связи, социально-политическая мобилизация, обратная связь, общественная оценка, «Госуслуги. Решаем вместе», «Инцидент Менеджмент»

Введение (Introduction). Современные отношения местной власти и населения в регионах развиваются в динамичной среде и характеризуются усложнением связей между участниками, сетевизацией и дигитализацией социально-политических процессов, что определяет возникновения новых форм взаимодействия, более сложного типа, чем существовали ранее в рамках традиционных приемов их организации между населением и органами власти разного уровня. Эти формы взаимодействия с быстрой коммуникативной связью, альтернативными линиями рассуждений, иными площадками для обсуждения значимых региональных тем и пр. значительно сократили социальную дистанцию. Взаимодействие местной власти и населения ускоряет их ответные реакции на действия друг друга, увеличивает разнообразие инструментов достижения собственных и коллективных интересов, мобилизует как активные группы, сообщества (а также отдельных участников), так и ранее не включенных в данные процессы акторов (Кранзеева, Головацкий, Орлова, 2022: 25). Возникают новые, уникальные способы и приемы мобилизации, самоорганизующие местные сообщества, способные апеллировать к власти как субъекту, принимающему решения, а также определяющие необходимость принятия властных решений, в том числе посредством вовлечения населения к соучастию в социальном управлении территориями.

При этом наблюдается противоречие, когда в условиях изменения трендов социально-политического взаимодействия в России модели взаимодействия населения и власти не обеспечивают точных результатов. Необходимость мобилизационных действий власти и населения на местах, обусловлена спецификой управленческого контура территории, наличием ресурсов, поддержанием актуального социального заказа, развитыми «проблемными» темами сетевой коммуникации и пр. Региональные сетевые акторы все чаще выбирают онлайновые, виртуальные площадки в качестве места институционального взаимодействия для решения актуальных проблем территорий.

Цифровое пространство в настоящее время становится местом динамичного взаимодействия власти и населения в решении актуальных проблем территорий. Если рассматривать современные технологии сетевой коммуникации в рамках взаимодействия общества и государства, то, с одной стороны, у государства появляется возможность для получения широкой обратной связи, а с другой – усиливается давление общественного мнения на процесс принятия политических решений, что влечет за собой трансформацию «вертикали власти» в «поле власти» (Брега, 2018). Сетевая региональная коммуникация, равно как и сетевая мобилизация, становятся неотъемлемыми элементами социально-политического взаимодействия, диалога населения, местных сообществ и власти. В связи с этим возникает необходимость сосредоточить внимание на изучении сетевых платформ обратной связи, учитывая их роль в социально-политической мобилизации региональных участников, что и определило цель данной статьи.

Методология и методы (Methodology and methods). Социальная мобилизация рассматривается как самоорганизация, консолидация гражданских интересов, идей и ресурсов по вопросам повседневной жизни, общественных практик развития и интересов населения (Поцелуев, Цибенко, 2019: 2-3).

Так, в большинстве исследований понятие «мобилизация» связано с необходимостью сконцентрировать совместные усилия на изменении и преобразовании общественного устройства повседневной жизни.

Российский социолог О. Н. Яницкий развивает в своих работах концепт мобилизации и делает акцент, что самоорганизация является ее принципиальным моментом (Яницкий, 2012: 4). При этом он указывает на различия между рутинными и целевыми мобилизационными состояниями.

На Западе концепт «социальная мобилизация» используется для описания активности гражданского общества, в особенности предвыборных и протестных кампаний, организованных неправительственными игроками. Именно такую тематическую направленность обнаруживает выходящий с 1996 года в США международный научный журнал «Mobilization», который специализируется «на социальных движениях, протестах, мятежах, революциях и других формах конфликтной политики». В таком смысле социальная мобилизация, по сути, является одной из форм политической мобилизации снизу (Поцелуев, Цибенко, 2019: 3).

Процесс политической мобилизации интерпретируется как сосредоточение и задействование субъектом политики различных материальных и людских ресурсов для достижения целей, прежде всего, путем организации массовой поддержки со стороны определенной части населения. В ходе этого на политическую арену выводятся широкие слои населения, происходит вовлечение индивидов и групп в различные формы политической активности.

В настоящее время мы наблюдаем возрастание значимости сетевых коммуникаций и цифровых технологий, формирующих новые механизмы социально-политического взаимодействия между различными акторами. Вопросы социально-политического взаимодействия и мобилизации все чаще рассматриваются исследователями сквозь призму реализации данных процессов в сетевом поле (Гладченко, 2019; Кранзеева, Головацкий, Бурмакина, Донова, 2024; Нятина, Григорик, Молчанов, 2023).

В этом контексте сетевые платформы обратной связи становятся одним их ключевых инструментов социально-политической мобилизации, обеспечивающим не только определение, выражение, согласование ценностной позиции населения с органами власти, мониторинг общественных настроений, но и позволяющим использовать и привлекать экспертный потенциал как за счет самих местных сообществ (например, городские советы ветеранов, местные самоуправленческие объединения и т. д.), так и возможных других участников социально-политического взаимодействия.

Сетевые виртуальные платформы обратной связи, представляют собой многофункциональные площадки социально-политического взаимодействия населения и власти, позволяющие агрегировать запросы и потребности его участников, формировать и транслировать общественную оценку органов власти. Запрос на участие и активность населения на данных платформах существует как со стороны самих местных сообществ, так и со стороны органов власти, что определяет актуальность и востребованность данных инструментов социально-политического взаимодействия.

Платформы обратной связи подразумевают и позволяют реализовывать различные стратегии общественного участия. Это могут быть коммуникационные стратегии, когда основой взаимодействия участников является информирование друг друга (например, трансляции местными сообществами оценки деятельности органов местной власти по какому-либо значимому для них вопросу или проблеме); непосредственно мобилизационные стратегии, связанные с инициированием общественной самоорганизации, выдвижением инициатив, объединения людей вокруг темы, случая; организационные стратегии, посредством которых достигается согласованное решение проблемы совместными усилиями всех участников взаимодействия (иногда за пределами платформ обратной связи). Подобные практики социально-политического взаимодействия (реализации общественной оценки местной власти) обусловливают вовлечение местных сообществ в систему управления местной территории.

При этом очевиден и потенциал платформ, который используется не в полной мере в контексте координации коллективных сетевых действий, выработки стратегий социально-политического взаимодействия, корректировки векторов социально-политической мобилизации через механизмы обратной связи, а также относительно возможностей формирования общественной оценки посредством реализации общественного участия на разных уровнях общественной власти. Понимание работы и назначения платформ обратной связи требует анализа их функциональных возможностей.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Для обеспечения мониторинга и обработки обращений граждан в регионах применяются федеральные цифровые системы (платформы обратной связи), такие, как «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе».

«Инцидент Менеджмент» – система мониторинга и реагирования на комментарии и публикации населения в социальных сетях, направленная на оперативное решение актуальных проблем и предотвращение их возникновения в будущем активно используется Центрами управления регионов (ЦУР). Основная деятельность ЦУР в России включает мониторинг, обработку и анализ обращений населения, а также координацию действий различных ведомств для минимизации сроков предоставления ответов и урегулирования возникающих вопросов. Инициатива по созданию таких центров принадлежит Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Соответствующее решение было зафиксировано в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 30 января 2020 года. В результате к 1 декабря 2020 года ЦУР были созданы во всех регионах страны.

Система «Инцидент Менеджмент» как инструмент агрегирования комментариев и публикаций построена на сервисном подходе и фиксирует все сообщения, содержащие проблемы социально-бытового характера. После решения проблемы пользователь получает ответ непосредственно в комментариях к своему сообщению в социальных сетях в кратчайшие сроки.

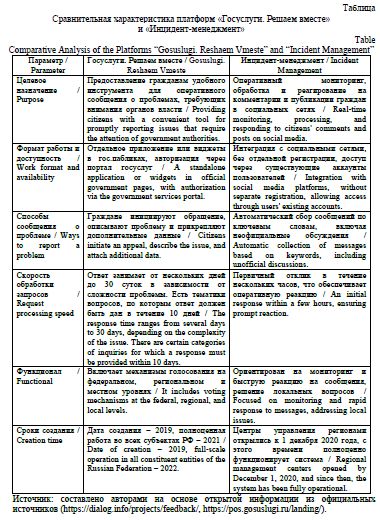

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» обеспечивает прием и обработку обращений, поступивших через портал государственных услуг, мобильные приложения и виджеты обратной связи на официальных сайтах органов власти. Платформа включает в себя четыре функциональных компонента: обращения граждан, опросы и голосования по инициативам органов власти и местного самоуправления, инциденты в социальных сетях, подразумевающие поиск проблемных сообщений и реагирование на них органами власти. Сравнительная характеристика платформ представлена в таблице.

Система «Инцидент-менеджмент» позволяет мониторить подобные сообщения в реальном времени, структурировать их и направлять профильным специалистам. Работа системы «Инцидент менеджмент» способствует выстраиванию механизма сетевого социально-политического взаимодействия, где платформа обратной связи выступает в качестве посредника, способствуя снижению социальной напряжённости.

Обе платформы служат важными инструментами для социально-политической мобилизации и обратной связи. При этом «Госуслуги. Решаем вместе» воспринимается как формализованный инструмент обращения к власти, а ответы через «Инцидент-менеджмент» выглядит как непринужденная переписка в соцсетях, что делает его более доступным для активного участия населения.

Платформы обратной связи, как инструмент взаимодействия, играют ключевую роль в управлении, выполняя функции обратной связи и общественной оценки. Однако, несмотря на их потенциал, в ряде случаев эти функции остаются недоиспользованными. Обратная связь в условиях сетевой мобилизации становится ключевым элементом управления взаимодействиями между населением и органами власти.

В условиях сетевого общества, где информация распространяется мгновенно, население всё чаще использует социальные сети для самоорганизации и представления своих интересов. При этом возникают «реактивные коммуникации», которые характеризуется быстрым обменом информацией и высокой степенью вовлеченности пользователей (Кранзеева, Головацкий, Орлова, Нятина, Бурмакина, 2021: 87-90). Цифровая среда, будучи сложной и нелинейной, создает условия для динамичных форм социально-политического взаимодействия. Традиционные и сетевые механизмы коммуникации все чаще дополняют друг друга, формируя новые модели участия, включая сообщения в социальных сетях, участие в онлайн-опросах, прямые эфиры, онлайн-петиции.

При этом следует учесть, что социальные сети могут оказать мобилизационное воздействие, которое можно разделить на три этапа (Путинцева, 2020):

1. Сначала пользователи проявляют интерес к обсуждаемой проблеме, в результате чего увеличивается гражданская активность, расширяются и укрепляются горизонтальные связи внутри сообщества.

2. За счет эффекта «эхо-камеры» и «кластеризации» происходит расширение аудитории, при этом развивается коллективное мышление, появляется внутригрупповое управление, участники начинают выполнять определенные функции.

3. Происходит развитие активных и согласованных форм поведения пользователей и их выход за пределы информационного пространства. Призывы к коллективным действиям, закрепление определенного образа в сознании пользователей обеспечивает управление группой, что может быть направлено на участие массовых акциях, выступлениях и других событиях.

В рамках данной статьи мы рассмотрим практическое использование платформы «Инцидент-менеджмент», т.к. она напрямую связана с региональной проблематикой и более доступна для исследователей, поскольку обеспечивает непосредственную работу с комментариями в социальных сетях. В отличие от платформы «Госуслуги. Решаем вместе», где жалобы видны только их авторам, «Инцидент-менеджмент» предоставляет открытый доступ к данным, позволяя анализировать реакции населения в режиме реального времени, отслеживать динамику обсуждений, а также оперативность и содержание ответов со стороны органов власти (Таблица 1).

На примере кейса реновации городской среды в г. Кемерово рассмотрим использование сетевых платформ обратной связи как инструмента социально-политической мобилизации населения.

Платформа обратной связи «Инцидент-менеджмент» в данном кейсе была использована в Telegram-аккаунте главы города, на котором публиковались материалы о проекте комплексного развития территорий.

Анализ комментариев под постами позволил отследить динамику запросов населения, выявить наиболее острые вопросы и проанализировать механизмы обратной связи. Можно выделить два этапа социально-политической мобилизации населения в рамках реализации проекта реновации в г. Кемерово:

- повышение интереса и активизация населения (начало реализации проекта реновации: январь – февраль 2023 г.);

- формирование внутригруппового взаимодействия и запросов к органам власти (март – декабрь 2023 г.).

На первом этапе объявление о начале реновации городской среды через Telegram-аккаунт главы города (январь 2023) стало отправной точкой для социальной мобилизации жителей г. Кемерово. Посты о проекте привлекли внимание пользователей, вызвали обсуждения в комментариях и неофициальных пабликах, что способствовало росту горизонтальных связей внутри сообщества. Население начало активно делиться мнениями, обсуждать планы реновации и высказывать обеспокоенность. В результате происходит формирование начального интереса, увеличение активности пользователей и вовлечение более широкого круга участников в обсуждения.

На втором этапе произошло расширение аудитории, вовлеченной в процесс обсуждения. Благодаря эффекту «эхо-камеры» активные пользователи распространяли информацию среди своих социальных кругов, что усилило обсуждения. Социальная мобилизация быстро переросла в социально-политическую, когда комментарии стали содержать конкретные вопросы и требования к органам власти. С началом перекрытия улиц (конец января-март 2023 года) социально-политическая мобилизация усилилась. Жители начали открыто выражать недовольство в связи с нарушением транспортной доступности. В период активных работ с апреля по ноябрь 2023 года жители начали поднимать вопросы о качестве инфраструктуры, условиях переселения и благоустройстве территории. Жители объединились для обсуждения проекта, а затем начали целенаправленно обращаться к органам власти с конкретными запросами и предложениями. Несмотря на динамичное развитие социально-политической мобилизации, ее выхода из информационного пространства в данном кейсе не произошло. Благодаря использованию сетевой платформы «Инцидент-менеджмент», власти смогли своевременно реагировать на запросы населения, снижать напряжение через разъяснения в комментариях и публикацию ответов на волнующие вопросы.

Основным инструментом сетевого взаимодействия стали текстовые комментарии к постам. Жители озвучивали вопросы, жалобы и предложения, на которые оперативно реагировали представители администрации (что стало возможным благодаря работе системы «Инцидент менеджмент») и сам глава города. Прямые ответы мэра воспринимались как более авторитетные и повышали доверие к информации.

Кроме комментариев, использовались следующие формы сетевого взаимодействия:

- Видеообращения и посты – предоставляли визуальную и текстовую информацию о ходе реализации проекта. Их интенсивность снижалась по мере завершения этапов реновации и уменьшения интереса граждан.

- Прямые эфиры – позволяли властям в режиме реального времени отвечать на вопросы, однако использовались ограниченно (один эфир на радио). Недостаток таких мероприятий способствовал росту числа комментариев с просьбами о разъяснениях.

- Опросы и голосования – в рамках проекта не применялись, что снизило возможности прямого учета мнения населения в процессе принятия решений.

На начальном этапе проекта наблюдалась высокая активность властей в коммуникации с населением. Однако в дальнейшем акцент сместился на стандартные информационные посты и обработку комментариев, что можно рассматривать как снижение интенсивности взаимодействия.

Сетевые платформы обратной связи позволили оперативно выявлять проблемные точки и адаптировать повестку в соответствии с запросами населения, предоставили возможность оперативного реагирования. Несмотря на определенные ограничения в разнообразии форм сетевого взаимодействия, анализ показал, что комментарии и оперативные ответы органов власти способствовали удержанию контроля над общественными настроениями вокруг реализации проекта, стоит отметить, что со стороны жителей не демонстрировалась оффлайновая протестная активность, индивидуальные вопросы решались в личном порядке.

Еще одним рассмотренным нами кейсом социально-политической мобилизации является ситуация на шахте «Инская» в Беловском районе Кемеровской области. Сотрудники систематически не получали заработную плату в течение 4-х месяцев (с июля по октябрь 2024 года), что послужило катализатором для инициации взаимодействия и мобилизации участников-сторон конфликта.

На первом этапе развития ситуации наблюдаются мобилизационные процессы, связанные с ростом внимания общественности к проблеме задержки заработной платы, формированием гражданской активности, связанной с публикационной деятельностью, комментированием событий в социальных сетях. Второй этап включал в себя инициацию самоорганизации и коллективных действий шахтеров для отстаивания собственных интересов. На фоне их обращения в СМИ за помощью увеличивалось число постов и комментариев в поддержку пострадавших. Безрезультатность попыток решения конфликта с руководством и владельцем шахты вынудило сотрудников обратиться в органы муниципальной и региональной власти Кемеровской области-Кузбасса, что обозначило переход социальной мобилизации в политическую и возникновение гибридных (социально-политических) мобилизационных процессов. Глава региона, Министерство угольной промышленности Кузбасса отреагировали на обращение пострадавших, однако конкретных сроков и способов выплаты задолженности назвать и предложить они не смогли, что вызвало негативную оценочную реакцию со стороны шахтеров и общественности.

Третий этап мобилизации сообществ связан с началом коллективных протестных действий работников «Инской». Группа рабочих из 12 человек объявило голодовку с целью обратить внимание на необходимость возмещения заработной платы. Протест был объявлен на фоне встречи с руководством шахты, где была озвучена задолженность в размере 145 миллионов рублей, а также отсутствия результативной помощи со стороны органов власти. Действия рабочих привлекли внимание Следственного управления Кемеровской области, Министерства энергетики РФ. Результатом протестных акций стали совместные действия органов власти разного уровня (муниципального, регионального и федерального) по поиску возможных решений сложившейся ситуации. Курирование проблемы выплат взял на себя губернатор региона. Были предложены разные меры социальной поддержки, даны обещания и сроки погашения задолженности перед шахтерами по итогам совместных встреч и коммуникации сотрудников «Инской», органов администрации региона, а также общественности. Новый виток мобилизации шахтеров произошел в результате неоднократного нарушения договоренностей о сроках выплаты. Шахтеры объявили о намерении провести забастовку по данному факту нарушения, однако после реакции на это со стороны властных органов и новые обещания погашения задолженности, забастовка была прекращена.

В настоящий момент ситуация продолжает развиваться, на шахте происходит сокращение сотрудников, им предлагают меры социальной поддержки, гарантии трудоустройства на другие угольные шахты Кузбасса с сохранением обязательств полной выплаты задержанной зарплаты. За действиями органов власти разного уровня (в ситуацию были вовлечены и муниципальные, и региональные, федеральные органы) наблюдала общественность, высказывала свои реакции, мнения, комментарии, предложения и прочее (преимущественно в онлайн формате, фиксируемом возможностями платформы «Инцидент-менеджмент»), т. е. давала оценку работе представителей администрации, министерств. Это является важной частью осуществления социального управления местными территориями, поскольку определяет первостепенность ориентации на интересы населения в действиях власти, а также вовлекает местные сообщества в процессы управления территориями. Органы власти имеют в своем распоряжении платформы обратной связи, которые способны фиксировать мобилизацию и самоорганизацию населения для решения локальных проблем, что позволяет им реагировать на запросы населения. Однако важной проблем становится то, что они не используются для определения общественной оценки власти.

На примере данного кейса можно наблюдать формирование общественной оценки деятельности органов власти, участвующих в решении ситуации. Оценка представителями местных сообществ выражалась, в том числе в социальных сетях, в комментариях под постами и новостями. Наблюдается общественное воздействие, оказываемое на органы власти с целью достижения сообществами своих целей и реализуемое посредством социальных и политических институтов. Такую форму власти можно считать общественной благодаря взаимодействию местных сообществ и властных органов, в рамках которых знания, повседневный опыт, сформированные ценностные ориентации и установки, выраженные в действиях, позволяют сообществам оказывать влияние на участников социально-политического взаимодействия (Григорик, 2024: 42-43).

Способы реализации общественной власти могут наблюдаться на разных уровнях общественного участия. С точки зрения уровней в анализируемой ситуации можно рассматривать следующие процессы, отражающие возможность оценивания населением действий органов власти посредством практик общественного участия в социально-политическом взаимодействии:

- информирование (соотносимый с первым этапом мобилизационных процессов местных сообществ), когда действия населения несут в себе определенное отношение к деятельности органов власти. Так, например, комментарии под постом главы Кемеровской области Ильи Середюка в мессенджере-социальной сети «Telegram» содержали как предложения, советы, помощь пострадавшим работникам шахты («Этим людям нужно написать заявление на имя губернатора, при таких обстоятельствах область оказывает материальную помощь» – комментарий подписчика), так и оценки действий органов власти («Хорошо, что не оставляете рабочих с этой проблемой 1 на 1», «Ситуация мерзкая, все это прекрасно знают…Но проблему то надо решать, и губернатор из бюджета (хотя шахта частная и приносила выгоду частному лицу), выплачивает долги»);

- инициирование общественной самоорганизации (соотносимый со вторым и третьим этапами), непосредственная мобилизационная активность сообществ, готовых коллективно выражать сформированную и разделяемую позицию и отстаивать ее. На примере кейса наглядно демонстрируется мобилизация шахтеров для решения коллективно признанной и разделяемой проблемы – объявление голодовки и проведение забастовки как позиции рабочих относительно результативности предпринимаемых владельцами шахты и органов власти мер и действий по решению возникшей проблемы;

- организация и согласование интересов (третий этап), когда общественное требование стало поводом для совместного решения участниками социально-политического взаимодействия проблем и противоречий, планирования взаимодействия и т. д. Организованные встречи представителей администрации и министерств для определения порядка и способа выплат задержанных денежных средств проводились неоднократно, при этом должного решения ситуация все еще не получила.

Социально-политическое взаимодействие населения и органов власти, мобилизация местных сообществ демонстрируют переход между уровнями общественного участия с точки зрения усложнения связей между участниками. Так, поддержка шахтеров в комментариях, постах, новостных статьях и дискуссиях вокруг них, оценочная коммуникация в рамках проблемы задержки заработной платы обусловила необходимость групповой мобилизации для ее решения, что, в свою очередь, становится поводом для совместного решения ситуации с властью и представителями сотрудников шахты «Инская». Общественная оценка стала одновременно и основанием, и результатом социально-политического взаимодействия рассматриваемых участников, постепенно усложняясь, приобретая постоянный, регулярный характер, мобилизуя все большее количество людей.

«Инцидент менеджмент» как платформа мониторинга обращений граждан в цифровой среде способны регистрировать и фиксировать социально-политическое взаимодействие и, следовательно, оценку населением органов власти в виде практик общественного участия посредством разных способов реализации общественной власти. Однако в качестве инструмента определения реальной оценки населением деятельности органов власти и мониторинга ее динамики возможности платформы не используются, несмотря на декларируемую потребность в ней. Подобный функционал игнорируется, хотя имеет значение в качестве основания для координации и регуляции действий и решений органов власти разного уровня. Основной приоритет отдается возможностям быстрого реагирования на обращения населения, когда возникающая проблема требует соразмерного ответа и действий полномочных органов. Это позволяет использовать устоявшиеся, традиционные приемы и способы решения локальных проблем, основывающиеся на приоритете административных ресурсов, но не социальных, когда местные сообщества рассматриваются, скорее, как потребители государственных и муниципальных услуг, чем как акторы социально-политического взаимодействия и участники социального управления. Общественная оценка не становится основанием для включения населения в процессы регионального управления.

Использование сетевых платформ обратной связи позволяет отслеживать динамику социально-политического взаимодействия, анализировать запросы населения, а также помогают выявлять потенциальные точки напряжения. Пример реновации городской среды в г. Кемерово показал, как сетевые платформы могут быть использованы для мониторинга и обработки запросов населения, а также для координации действий органов власти в ответ на эти запросы. Анализ динамики комментариев под постами и ответов со стороны органов власти продемонстрировал возможность сетевых платформ в части управления социально-политической мобилизацией посредством предоставления обратной связи населению в процессе реализации городских проектов.

В то же время кейс с шахтой «Инская» наглядно продемонстрировал, как социально-политическое взаимодействие между органами власти и населением может проявляться в условиях социальной и экономической нестабильности. Сетевые платформы, в том числе «Инцидент менеджмент», обеспечивают фиксацию таких взаимодействий, однако ограниченность их функционала в плане полноценного учета общественной оценки указывает на потребность в более гибких и многофункциональных механизмах, способных диагностировать и учитывать динамику обновления запросов населения, новые формы и способы их социально-политической мобилизации и взаимодействия с властью.

В обеих ситуациях потенциал платформы «Инцидент-менеджмент» был недоиспользован – механизмы оперативного управления и вовлечения населения использовались лишь частично:

- кейс реновации городской среды демонстрирует, что коммуникация с населением ограничивалась общением и разъяснением содержания решений и действий властных органов в комментариях в социальных сетях, а также площадках организации и трансляции прямых эфиров без привлечения сообществ к совместному согласованию интересов. Это дополнительно подтверждается фактом того, что взаимодействие реализовывалось в рамках цифровой среды, и не вышло в “офлайн”. Обратная связь, предоставляемая платформой “Инцидент-менеджмент”, использовалась с точки зрения необходимости реагирования на недовольство и несогласие населения с принимаемыми решениями (скорее, сигнализируя о наличии проблемы), но не применялась как основание для, например, определения показателей изменения объекта, обновления способов и приемов взаимодействия и т. д.;

- решение проблемы задержки зарплаты шахтерам также обнаруживает выбор органами власти быстрого реагирования на обращения населения как приоритетной стратегии взаимодействия с местными сообществами. Возможности платформы применялись для фиксации обращений, просьб, жалоб и других форм активности граждан, но не определения общественной оценки действий и решений муниципальной и региональной администраций. Это явно демонстрируется, когда предлагаемые способы компенсации задолженности, меры социальной и финансовой поддержки пострадавших шахтеров не соответствовали их ожиданиями, что неоднократно заявлялось и акцентировалось конкретными ситуациями мобилизационной активности населения.

В результате можно утверждать, что платформа позиционируется органами власти, скорее, как средство мониторинга и реагирования на обращения и претензии населения, текущие и актуальные проблемы, чем инструмент опережающего социального управления, например, потенциальными рисками, процессами формирования общественной оценки и т. д.

По итогам анализа кейсов выявлено, что платформа обладает слабым мобилизационным потенциалом для населения, она не используется и не позиционируется им как инструмент целенаправленной деятельности по организации ресурсов и вовлечения людей для совместного решения проблем. Сообщества вынуждены использовать иные инструменты, способы, приемы и каналы (например, СМИ, обращения в органы внутренних дел, привлечение городских активистов, сообществ и объединений и т. д.) взаимодействия с органами власти, чтобы достигнуть своих интересов и целей.

Заключение (Conclusions). В условиях реактивных взаимодействий, где скорость реакции важна, платформы обратной связи становятся инструментом не просто фиксации проблемных точек и настроений населения, но и каналом для обратной связи, что является основой управленческих воздействий в системе регионального социально-политического взаимодействия. Предоставление обратной связи жителям способствует поддержанию социальной стабильности. Население ощущает, что они услышаны, а проблемы взяты в работу.

Сетевые платформы обратной связи могут выступать в роли каналов не только для информирования и мониторинга, но и для активного воздействия на вектор социально-политической мобилизации и принятие управленческих решений. Они становятся важным инструментом социально-политической мобилизации, предоставляя инструменты для выражения запросов населения, для предоставления обратной связи.

Однако, несмотря на наличие большого потенциала у этих платформ, их использование в полной мере пока не реализовано. Например, возможности для использования разнообразия сетевых форм социально-политического взаимодействия, а также функции полноценного учета общественной оценки и динамики оценки действий властей остаются ограниченными.

«Инцидент-менеджмент» как сетевая платформа обратной связи обладает ограниченным мобилизационным потенциалом, ее влияние носит скорее вспомогательный характер, поскольку без поддержки других коммуникационных каналов – социальных сетей, СМИ, общественных организаций и гражданских инициатив, ее воздействие остается точечным.

В перспективе стоит рассмотреть возможности платформы «Госуслуги. Решаем вместе» при условии расширения её функционала, в частности, активного использования разделов голосования и общественных слушаний, что позволит глубже оценить её потенциал.

В качестве перспективных направлений будущих исследований платформ обратной связи как инструмента региональной социально-политической мобилизации отметим необходимость оценки потенциала в решении различных локальных проблем. В условиях динамично развивающихся отношений участников социально-политического взаимодействия цифровые, онлайн среды, инструменты, платформы могут генерировать новые формы мобилизации, стратегии участия в региональном социальном управлении, которые необходимо учитывать как маркеры соответствия деятельности местной власти ожиданиям и запросам населения.

Благодарности

Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект № FZSR-2024-0017 «Акторы социально-политической мобилизации в сибирских регионах ресурсного типа: сетевой анализ и прогнозирование с использованием алгоритмов искусственного интеллекта»).

Список литературы

Брега А. В. Политический риск в сетевом обществе: новая конфигурация // Социально-гуманитарные знания. 2018. № 3. С. 221-229.

Гладченко И. А. Новые подходы к изучению мобилизации в сетевых сообществах // Terra Linguistica. 2019. № 2. С. 30-43.

Григорик Н. Н. Модель общественной оценки местной власти // Научный результат. Социология и управление. 2024. Т. 10. № 2.

35-49.

Кранзеева Е. А., Головацкий Е. В., Орлова А. В. Реактивное взаимодействие власти и населения в социальных сетях: транспортная реформа г. Новокузнецк // Виртуальная коммуникация и социальные сети. 2022. Т. 1. № 1. С. 24-30.

Кранзеева Е. А., Головацкий Е. В., Орлова А. В. Социальное и политическое взаимодействие местных сообществ региона в условиях реактивных отношений: кейсы благоустройства городского пространства // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 464. С. 81-90.

Нятина Н. В., Григорик Н. Н., Молчанов А. А. Цифровизация социально-политического взаимодействия: мобилизация реальной и виртуальной коммуникации // Виртуальная коммуникация и социальные сети. 2023. Т. 2. № 3. С. 167-174.

Поцелуев С. П., Цибенко С. Н. Феномен национальной мобилизации: к уточнению концепта // Ars Administrandi (Искусство управления). 2019. Т. 11. № 1. С. 1-23.

Путинцева А. В. Развитие феномена «Кибербуллинг»: анализ подходов к определению // Вестник УЮИ. 2020. № 3. С. 51-57.

Кранзеева Е. А., Головацкий Е. В., Орлова А. В., Нятина Н. В., Бурмакина А. Л. Реактивные социальные и политические взаимодействия в инновационных процессах регионов России // Власть и управление на Востоке России. 2021. №2 (95). С. 86-102.

Кранзеева Е. А., Головацкий Е. В., Бурмакина А. Л., Донова И. В. Региональное социально-политическое взаимодействие онлайн и офлайн: возможности сравнения и измерения на примере экологической повестки // Вестник Томского государственного университета. 2024. № 500. С. 150-158.

Яницкий О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социологические исследования. 2012. № 6. С. 3-12.