Социальная стабильность в условиях цифровизации современного информационного общества

Aннотация

Данная статья посвящена исследованию влияния современного информационного общества на состояние социальной стабильности в условиях цифровизации. В эпоху постоянного проникновения цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности людей, формирования глобальной взаимосвязанности и гиперкоммуникации, становится особенно важным изучение традиционных факторов, обеспечивающих поддержание нормального общественного порядка и согласия в обществе, в силу того что они в подобных условиях начинают претерпевать значительные изменения. В рамках данной статьи главной целью выступает выявление ключевых вызовов, стоящих на пути социальной стабильности в формирующихся новых условиях, а также определение возможных стратегий для их преодоления. В статье рассматриваются различные теоретические подходы к понимаю социальной стабильности, и используются эмпирические данные для оценки влияния информационного общества на различные сферы общественной жизни. На основе проведенного анализа, авторы предлагают ряд практических рекомендаций, направленных на укрепление социальной стабильности в цифровом мире, включая: развитие системы образования, способствующей формированию критического мышления и медиаграмотности, создание независимых институтов, занимающихся проверкой фактов и борьбой с дезинформацией, разработку этических норм и регулирующих механизмов для использования искусственного интеллекта и социальных медиа, обеспечение доступности цифровых технологий для всех слоев населения.

Введение (Introduction). Цифровые технологии прочно вошли в социальную реальность современного информационного общества, модернизировав многие аспекты жизнедеятельности граждан, став значимым фактором трансформации социальной структуры. В то же время цифровые технологии представляют собой новую угрозу социальной стабильности. С одной стороны, они способствуют экономическому росту, повышают эффективность управления, расширяют доступ к информации и образованию, и даже способствуют созданию новых отраслей народного хозяйства. С другой стороны, они увеличивают социальное неравенство среди тех, кто имеет или напротив не имеет к ним доступа, или этот доступ ограничен. Именно цифровые технологии являются основными источниками и распространителями фейковой информации, ставят под угрозу тайну частной жизни. Тем не менее, они стали неотъемлемой составляющей нашей повседневности, прочно войдя в обиход и сделав невозможной жизнь без их ежедневного использования.

В виду столь значимой роли цифровизации в современном обществе и её влиянии на социальную стабильность цифровые технологии становятся основным социальным фактором, учитываемом при разработке эффективных стратегий, программ и проектов социального развития. Данная статья посвящена исследованию влияния цифровизации на социальную стабильность, включая такие ее составляющие как система образования, медийная сфера, система распределения общественных благ. Целью работы является выявление как позитивных, так и негативных факторов воздействия цифровых технологий на общество и разработка рекомендаций по обеспечению социальной стабильности в условиях цифровой трансформации.

Методология и методы (Methodology and methods). В условиях глобальных вызовов и турбулентности социальная стабильность становится одной из актуальных тем в научном сообществе. Затягиваемая авторами тема является полипарадигмальной и интегрирует в себя несколько научных направлений. В данной связи необходимо отметить работы, связанные с теоретическим осмыслением информационного общества и в первую очередь постмодернистские концепции, касающиеся переходного этапа от индустриальной экономики к постиндустриальному базису, которым выступает информация и приобретаемые знания (Белл, 1999). Это создает условия, в которых ключевым фактором обеспечения социальной стабильности в современном обществе становится процесс цифровизации, затрагивающий важнейшие социальные и экономические институты (занятость и образование). Информационное общество формирует поле для создания новой формы социальной организации, в которой ключевую роль занимают глобальные потоки информации и информационные технологии (Кастельс, 1999). Следовательно, трансформация социальной структуры влечет за собой с одной стороны негативные последствия в виде изменения форм общественного неравенства, с другой стороны, открывает новые возможности для социальной мобильности и модернизации социальных технологий.

Процесс цифровизации обуславливает ряд вызовов в контексте возможности сохранения социальной стабильности. Общественное устройство представляет собой сложноорганизованный организм, в котором каждый элемент отвечает за определенные функции, что обуславливает необходимость контроля состояния с целью поддержания «выживания» общества (Спенсер, 1994), в котором социальный порядок должен обеспечиваться по средствам функциональной интеграции ряда институтов (Парсонс, 1982). Вопросы, затрагиваемые представителями структурного функционализма, в значительной степени отражают важность осуществления институтами их функций для поддержания социальной стабильности в обществе. Так разделение на латентные и явные функции позволяет определять роль конкретных элементов в данном процессе и возможности их использования с целью поддержания устойчивости (Мертон, 1938).

Адаптация имеющихся общественных институтов к создающимся новым условиям выступает залогом формирования почвы для поддержания социальной стабильности. Она в свою очередь позволяет обеспечивать баланс между различными социальными группами и институтами в обществе. В то же время важно учитывать влияние цифровизации на доступ людей к цифровым технологиям, который может стать источником социального неравенства в зависимости от имеющегося или не имеющегося /ограниченного к ним доступа (Каира. 2020).

В современном информационном обществе цифровизация «…инициирует бесконечную смену ситуаций, производных от развития информационно-технологической среды накладывает свой отпечаток на все процессы и явления» (Данилов, Ручин 2020). Авторы считают, что цифровизация трансформирует все социальные процессы, локальные практики и социальные институты оказывая на них неоднозначное воздействие, приводя очень часто к состоянию неопределенности, которое в свою очередь приводит к нестабильности.

Необходимо отметить, что цифровизация приводит к существованию новой социальной реальности, что находит свое отражение в изменении общественной структуры и трансформации особенностей формирования социальных групп. Влияние цифровизации на трансформацию социального неравенства, его усугубление и соответственно негативное влияние на социальную стабильность рассматривает С. А. Гришаева. Среди причин, усугубляющих социальное неравенство вследствие цифровизации, она выделяет «… нарушение границ идентичности индивида вследствие вторжения технологических преобразований в личное пространство человека, параллельное существование виртуального (онлайн) и реального (оффлайн) пространств, многократно возросшая множественность статусов (в том числе вымышленных), виртуализация миграции, переход многих параметров из ранговых в номинальные и т.п.» (Гришаева, 2020).

В современном информационном обществе особо остро встает вопрос об информационной безопасности. Взаимосвязь между информационной безопасностью и социальной стабильностью прослеживают в своих работах И. В. Салов, Ф. Т. Байрушин, И. Р. Абрамов. Они полагают, что «…данные понятия являются взаимосвязанными и играют существенную роль в поддержании устойчивости и развития общества, трансформация общественной формации и геополитического устройства, требует научного поиска новых путей и стратегий защиты и механизмов поддержания социальной стабильности» (Салов, 2023).

В информационном обществе происходит кардинальное изменение ценностных ориентаций молодежи. К. С. Арутюнян считает, что для обеспечения социальной стабильности нужно взять данный процесс под, контроль, который «…представляет собой процесс, направленный на формирование новой системы ценностей, поддерживающей социокультурные институты, аксиологические императивы в новой сетевой среде» (Арутюнян, 2020).

О необходимости проведения мониторинговых исследований для выявления негативных последствий цифровизации и снижения последующих социальных рисков пишут в своих работах Е. С. Соколова и Э. Т. Мехдиев. Они считают, что «…В новых условиях цифровой трансформации субъект мониторинга рисков фактически становится участником процессов-объектов контроля. Развитие интернет-технологий и распространение цифровых платформ делают необходимым сопровождать преобразование важными «аналоговыми дополнениями»: нормативной базой, позволяющей использовать Интернет для конкуренции и инноваций, развитием навыков, позволяющих людям в полной мере использовать возможности цифровых технологий и подотчетность учреждений, обеспечивающих немедленное реагирование государства на нужды и потребности граждан». (Соколова, 2020.)

Эмпирическую основу работы составили результаты исследования, проведенного в 2023 году по инициативе Российского общества социологов на тему: «Цифровое общество в субъективных оценках студенческой молодежи». В исследовании приняли участие представители студенческой молодежи города Орла (659 респондентов). Репрезентативность выборки обеспечивалась по полу, курсу обучения, направлению подготовке, а также исследования проводимых по данной проблематике лабораторией кафедры «Социология и социальные технологии» Среднерусского института управления РАНХиГС (Меркулов, 2024; Меркулов, 2023).

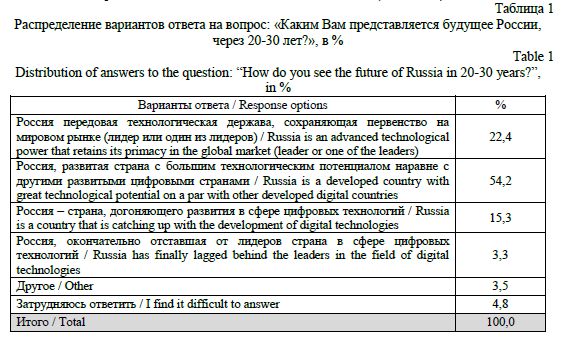

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Процессы цифровизации как говорилось выше стали неотъемлемой составляющей современного информационного общества. Их влияние не только не ослабевает с течением времени, а напротив становится все интенсивней (особенно в молодежной среде). В данной связи был задан вопрос о том, как респонденты представляют себе будущее нашей страны через несколько десятков лет (Таблица 1).

На основе представленных в таблице 1 данных можно отметить преобладание умеренно оптимистичных оценок. Так более чем две трети респондентов (76,6 %) отмечают, что Россия в их глазах выступает в роли страны лидера на мировом рынке или страной с большим технологическим потенциалом. Подобные данные указывают на преобладание в общественном сознании позитивного восприятия технологического будущего страны. Причем почти каждый четвертый представитель студенческой молодежи (22,4%) видит нашу страну передовой державой в сфере цифровых технологий. Положительно стоит отметить, что крайний отрицательный ответ дает лишь 3,3 % респондентов. Таким образом, необходимо отметить, что студенческая молодежь настроена достаточно оптимистично, что может стать косвенным фактором социальной стабильности. В то же время тот факт, что 8,3 % опрошенных указали такие варианты ответов как «другое» и «затрудняюсь ответить» может свидетельствовать о том, что с одной стороны молодежь не хочет видеть свою страну в аутсайдерах, а с другой не может быть точно уверенно в том, что она займет лидирующее положение в развитии цифровых технологий.

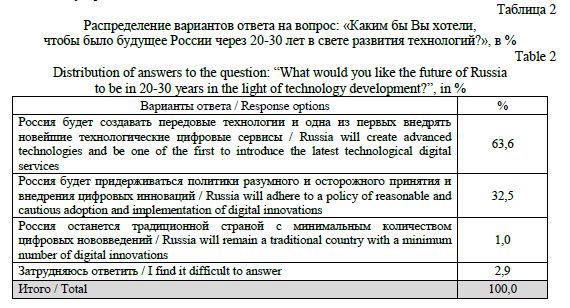

От социальных ожиданий перейдем к предпочтениям. Следующий вопрос, который предлагался молодым респондентам, был связан с их желаемым будущим, связанным с развитием информационных технологий (Таблица 2).

На основе анализа распределения ответов респондентов относительно будущего технологического развития России можно отметить, что больше половины (63,6 %) указали, что страна будет занимать ведущие позиции среди лидеров по созданию передовых технологий. Этот сценарий выступает одним из наиболее оптимистичных, он влечет за собой позитивные изменения и значительные трансформации в сфере инноваций и цифровой экономики. Причинами к подобному сдвигу могут послужить такие аспекты как успех России в развитии технологического блока или развитие государственных программ, связанных с трансформацией цифрового сектора страны.

Около трети респондентов (32,5 %) считают, что в России будут происходить изменения в цифровой сфере, однако это будет осуществляться постепенно и осторожно. Подобный сценарий позволит учесть возможные риски и предотвратить негативные последствия поспешной цифровизации. Данный подход имеет свои положительные стороны, так как в значительной мере снижает возможность совершения ошибок при быстром внедрении новых технологий в повседневную жизнедеятельность людей.

То, что цифровизация в стране будет минимизирована отвечает лишь 1% респондентов. Это указывает на то, что негативные ожидания практически отсутствуют в общественном сознании. А также является свидетельством, того какие бы взгляды на будущее нашей страны не преобладали у современной студенческой молодежи цифровизация, является неотъемлемым и необратимым элементом нашей действительности.

Позитивные оценки цифровизации могут быть обусловлены рядом причин, наиболее важными из которых выступают: проводимая государственная политика (внедрение новых программ, в особенности – «Цифровая экономика»), значительные успехи России в области IT-услуг, что обеспечивает повышение оптимизма респондентов в отношении будущего развития.

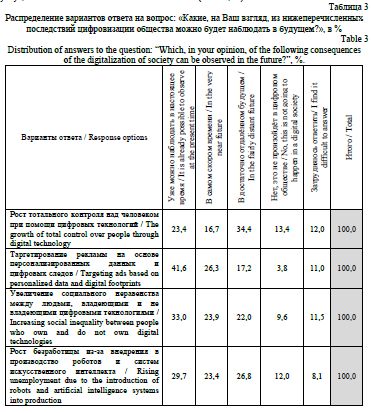

В то же время скептицизм может быть обусловлен серьезными рисками в сфере кибербезопасности и проблемами в области этического кодекса или личной информационной безопасности. Данные опасения отражены в вариантах ответов на вопрос о последствиях цифровизации (Таблица 3).

Результаты, представленные в Таблице 3, отражают мнение респондентов о наступлении различных последствий активной цифровизации в России. В целом ответы опрошенных отражают тревожные настроения. Акцентируем внимание на ряде ключевых аспектов, которые авторы сформулировали по результатам анализа полученных ответов.

В первую очередь необходимо отметить, что о каких бы последствиях цифровизации не шла речь, большинство респондентов их допускают. Например, такие последствия как чиппирование и возможность редактирования генов – являются маловероятными, при этом значительная часть опрошенных указывает на возможность наступления подобных радикальных последствий (79% и 75,2% соответственно).

Также большинство респондентов отмечают высокую вероятность наступления таких негативных событий как усиление контроля, увеличения неравенства и безработицы в обществе. При этом стоит указать на то, что в сознании общественности нет четкого представления в отношении того, как скоро наступят те или иные последствия. Это также подкрепляется наличием значительного показателя неопределенности респондентов. Это вызывает особое недоумение, так как опрос проводился среди студенческой молодежи, для которой процесс цифровизации наиболее близок.

При этом стоит отметить, что респонденты отмечают свои опасения в контексте последствий, которые на данный момент уже наступили и могут принести вред (таргетированная реклама, основанная на цифровых следах пользователей, возрастание социального неравенства, выдача новостей на основе политических взглядов). Установление подобных последствий в сознании людей формирует почву для неспокойствия, что в значительной мере может подрывать состояние социальной стабильности.

Таким образом, достаточно неоднозначное и настороженное отношения населения к процессам цифровизации и ее последствиям негативно сказываются на социальной стабильности. Социологические исследования, проводимые по данной проблематики, помогут выявлять изменения настроения граждан и предпринимать упреждающие меры, способствующие избегать состояния неопределенности и способствовать социальной стабильности.

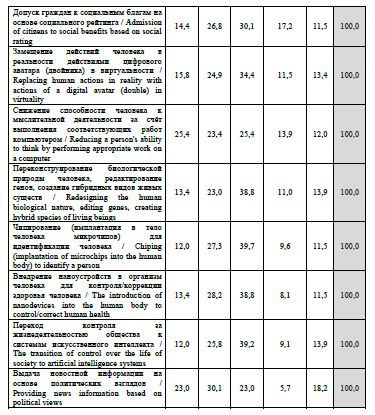

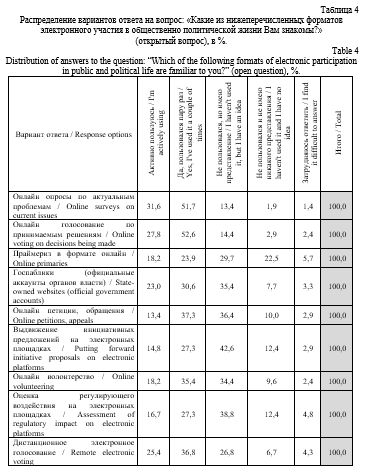

Социальная стабильность напрямую связана с уровнем политической культуры и гражданского сознания. В данной связи студентам был задан вопрос о том, как процесс цифровизации отразился на их участии в политической жизни страны (Таблица 4).

Представленные в Таблице 4 результаты ответов респондентов свидетельствуют о том, что студенческая молодежь гораздо более активно включается в социально-политическою сферу при помощи цифровых технологий. Так, большинство студентов принимают участие в онлайн опросах – 83,3%, участвуют в онлайн голосовании – 80,4 %. Несмотря на то, что молодежь не проявляет значительного интереса к политической сфере, более половины (53,6%) просматривают официальные аккаунты органов власти, занимаются онлайн волонтерством (53,6%).

В то же время то что «активно пользуются» указанными в таблице инструментами небольшой процент респондентов свидетельствует о том, что необходимо максимально популяризировать политическое участие молодежи. В этой же связи необходимо отметить, что значительная часть опрошенных указывает на наличие представлений о различных инструментах политического участия, но при этом не используют их. Это указывает на то, что в обществе наблюдается существенный разрыв между информированностью молодежи о механизмах политического участия и их реальным применением на практике. Из всего вышесказанного следует, что необходимо разрабатывать различные меры государственного и негосударственного стимулирования для привлечения молодежи в социально-политическою сферу общественной жизни. Политическая культура и гражданская идентичность современной молодежи являются основой социальной стабильности.

Заключение (Conclusions). Результаты исследования показали неоднозначное восприятие студенческой молодежью цифрового будущего страны. Так, большинство опрошенных имеет оптимистичный взгляд на перспективы страны в области создания передовых технологий. При этом около трети респондентов оценивают ее более осторожно, акцентируя внимание на необходимости взвешенных и рациональных изменений в цифровой сфере. Основные факторы, способствующие положительному восприятию технологического будущего, включают активную государственную политику и значительные успехи в сфере информационных технологий. Однако необходимо учитывать существующие риски в области кибербезопасности и этическую сторону использования технологий, которые могут сформировать определенные вызовы для дальнейшего общественного развития. Баланс между оптимизмом и рисками должен стать основой для будущих стратегий в области технологических инициатив.

Исследование выявило наличие страхов и опасений по поводу усиления контроля, социального неравенства и увеличения безработицы. Непонимание и неопределенность в отношении будущих изменений в цифровой сфере указывает на недостаток осведомленности населения о технологических трансформациях, что может затруднить прогнозирование их влияния. Респонденты высказывают тревогу о существующих последствиях цифровизации, которые уже сказываются на жизни общества, таких как таргетированная реклама и влияние алгоритмов на информационное пространство. Это формирует почву для социальной нестабильности, требующей внимания со стороны, как власти, так и исследователей.

В результате исследования также выявлены некоторые особенности электронного участия в общественно политической жизни:

– постепенное распространение цифровых инструментов, таких как онлайн-опросы и голосования;

– преобладание осведомлённости о цифровых инструментах над их практическим использованием;

– необходимость разработки различных мер государственного и негосударственного стимулирования для привлечения молодежи в социально-политическою сферу общественной жизни.

Поощрение населения к более активному использованию цифровых технологий, в т. ч. в общественно-политической сфере общества будет способствовать укреплению доверия и социальной стабильности.

Дальнейшее изучение и осмысление процессов цифровизации необходимо для понимания гораздо более сложной динамики социальной стабильности в условиях современных глобальных вызовов. Разработка теоретических и практических подходов к интеграции цифровых технологий в социальные институты станет ключевым элементом в исследовании и управлении изменениями, в т. ч. направленными на укрепление социальных связей и преодоление возникающих трудностей во внедрении цифровых технологий в жизнь общества. При этом важно продолжать мониторинг общественного мнения относительно цифровизации и вовлекать граждан в обсуждение ее последствий. Это позволит не только повысить уровень информированности, но и снизить беспокойство по поводу соответствующих рисков, создавая условия для социальной стабильности и гарантируя безопасное развитие цифровой среды.

Список литературы

Алексеенок А. А. Виртуальная среда как новая форма социальной реальности современной молодежи / А. А. Алексеенок, Ю. В. Каира, Н. Н. Хатнюк // Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы: сборник статей XII всероссийской научно-практической конференции, Орел, 03 декабря 2021 года / Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС. Орел: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 2022.

С. 104-112.

Арутюнян К. С. Проблема управления сознанием в информационном обществе: социально-философский анализ // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2020. № 3. С. 438-447.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Москва, 1999.

Гришаева С. А. Социальные трансформации в условиях цифровой среды // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2020. Т. 26, № 1. С. 70-81.

Данилов С. А., Ручин В. А. Рискогенность образования и социокультурный потенциал общества в условиях цифровизации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2020. Т. 20, № 1. С. 10-14.

Каира Ю. В. Новое измерение социального неравенства в эпоху цифровизации // Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы: Сборник статей X всероссийской научно-практической конференции, Орел, 06 декабря 2019 года / Отв. редактор Ю. В. Каира. Орел: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, 2020. С. 18-22.

Каира Ю. В., Журавлёва А.С. Социальная адаптация студенческой молодежи к цифровизации системы образования // Молодежь как социальная группа российского общества: статус, мобильность, особенности коммуникаций: Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции, Ульяновск, 05-06 декабря 2024 года. Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2024. С. 135-140.

Кастельс М. Становление общества сетевых структур / М. Кастельс; под ред. В. Л. Иноземцева // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. Москва: Academia, 1998. 640 с.

Молодежь региона в 2022-2024 гг: Информационный бюллетень социологической лаборатории / П. А. Меркулов, А. А. Алексеенок, О. В. Леонова [и др.]. Орел: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2024. 224 с.

Повседневность россиян: региональные практики: Результаты социологических исследований 2020-2022 гг., проведенных в Орловской области. Информационный бюллетень социологической лаборатории / П. А. Меркулов, А. А. Алексеенок, Ю. В. Каира [и др.]. Том 1. Выпуск 6. Орел: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС, 2023. 104 с.

Салов И. В. Информационная безопасность как фактор обеспечения социальной стабильности в российском обществе / И. В. Салов, Ф. Т. Байрушин, И. Р. Абрамов // Евразийский юридический журнал. 2023. № 8 (183). С. 427-428.

Соколова Е. С. Концептуальный подход к мониторингу рисков государства и общества в условиях цифровизации / Е.С. Соколова, Э.Т. Мехдиев // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Т. 10, № 8-1. С. 481-486.

Спенсер Г. Основания социологии // Тексты по истории социологии XIX-XX вв. Хрестоматия. Москва, 1994.

Факторы социальной стабильности провинциальных городов Китая (Жичжао) и России (Орёл): Информационный бюллетень социологической лаборатории: Научное издание / П. А. Меркулов, А. А. Алексеенок, Ю. В. Каира [и др.]. Орёл: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 2023. 72 с.

Фокина Н. Ю., Мехдиев Э. Т. Основные риски и последствия цифровизации корпоративного сектора // Дискуссия. 2024.

№ 3 (124). С. 70-80.

Merton R. K. Social structure and anomie // American sociological review. 1938. Vol. 3, № 3. Pp. 672-682.

Parsons T. On institutions and social evolution: selected writings / Leon H Mayhew, ed. Chicago: University of Chicago Press, 1982.