Трансформация детности семей в современной России

Aннотация

Актуальность темы исследования состоит в том, что трансформация детности семей имеет важное значения для социально-экономического развития страны. Изменения в семейной структуре вызывают колебания в экономическом поведении населения. Появляются новые потребности, ограничения и риски. Кроме того, трансформация моделей детности позволяет оценить динамику демографического развития и результативность мер социальной политики. Таким образом представленные результаты могут быть использованы как органами государственной власти, так и представителями бизнеса. Научная проблема состояла в определении вектора трансформации детной структуры семей в разных субъектах для выявления регионов с наиболее активным демографическим развитием. Методы. Исследование базировалось на статистическом анализе данных Всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2020 годов о динамике численности семейных ячеек как в России в целом, так и ее регионах. Проводились сравнения и группировка субъектов. Результаты представлены в графическом виде. Научные результаты. Проведенное исследование показало, что активизация мер семейной и демографической политик способствовала формированию более сбалансированной детной структуры российских семей. В то же время их результативность различалась в разных регионах страны. Эффекты государственной политики могли выражаться не только в повышении числа рождений детей той очередности, на которую были главным образом направлены меры, но и рождений детей более высокого порядка. Вместе с тем, положительные эффекты не были повсеместны. В ряде регионов было отмечено снижение доли многодетных семей и рост популярности семей с одним ребенком. Региональный анализ структуры семей по числу детей позволил оценить, какие субъекты внесли больший вклад в общестрановую картину ее трансформации. Выводы. Детная структура семей в современной России в целом имеет тенденцию к улучшению с точки зрения демографического развития государства. Однако, в фокус внимания попадают регионы с традиционно высокими показателями рождаемости, в которых отмечается сокращение доли многодетных семей и снижение глубины детности (то есть снижение числа семей, имеющих детей высокой очередности).

Введение (Introduction). Современная государственная политика в области народонаселения ставит своей целью не только увеличение численности населения, но и формирование и приумножение благополучия для всех. Категория «благополучия» является сложной, многогранной и, при этом, не имеет единого согласованного определения. Многие отечественные и зарубежные исследователи обосновывали включение тех или иных компонентов в содержание данного понятия (Лысухо, 2020, Горшков, 2019, Rath, Harter, 2010). Одним из основополагающих является подход, предложенный институтом Gallup, согласно которому благополучие человека состоит из пяти элементов: хорошего здоровья, реализации в профессии и карьерного роста, финансового благосостояния, вовлеченности в жизнь всего общества и его отдельных сообществ, а также наличие крепких взаимоотношений с другими людьми и чувстве любви (Нагибина, Вакульская, Пестерева, 2020). Последний компонент возможно детализировать в реализации человека в семье, в том числе в качестве родителя (Костина, 2015).

Обеспечение благополучия – это не только зона ответственности самого человека, но и цель социальной политики государства. В этой связи для достижения благополучия, а также демографического развития страны, в России принимаются и реализуются разнообразные меры государственной семейной и демографической политик. Ключевыми идеями данных мер являются сохранение традиционных семейных ценностей, распространение семейного образа жизни, поддержка семей с детьми. При этом, все чаще разрабатываются и применяются меры, которые дифференцированы в зависимости от числа детей в семье. Ученые видят в такой дифференциации стратегические ориентиры государства в области демографического развития. Так, Н. П. Гончарова, А. А. Еремин, Е. В. Тарасова (Гончарова, Еремин, Тарасова, 2020) систематизировали реализуемые с начала XXI в. в России социально-демографические программы и акцентировали внимание на стимулировании рождения детей определенной очередности. Е. О. Колбина (Колбина, 2023) сравнивала декларируемые цели демографической политики и ее фактические результаты с точки зрения изменения репродуктивного поведения населения. В. В. Елизаров (Елизаров, 2018) анализировал достижимость целевых показателей, представленных в программах демографического развития России.

В. Н. Архангельский, А. Е. Иванова, Л. Л. Рыбаковский (Архангельский, Иванова, Рыбаковский, 2016) в своем исследовании оценивали результативность демографической политики России с точки зрения стимулирования рождений детей определенной очередности. При этом учитывался тот факт, что реализуемые меры могли побудить к рождению ребенка более высокой очередности, чем та, на которую главным образом была направлена мера. В. Н. Архангельский и А. В. Смирнов (Архангельский, Смирнов, 2023) на основе данных социологического исследования в Тюменской области рассматривали стимулирующий эффект мер региональной семейно-демографической политики.

Вместе с тем, в представленных исследованиях рождаемость рассматривается как демографический процесс, который напрямую влияет, прежде всего, на численность населения страны и ее регионов. Однако, важно учитывать, что изменения интенсивности рождаемости вызывают трансформацию детной структуры семей, что сказывается на экономическом и социальном развитии государства, а также на благополучии людей. Данный тезис находит свое отражение в публикациях не только отечественных, но и зарубежных ученых. Так, Ч. Дэйв и К. Садашивайя (Дэйв, Садашивайя, 1981) представили результаты масштабного исследования взаимосвязи размера семьи (который, прежде всего, зависит от числа рожденных детей) и качества ее жизни. Было определено, что репродуктивное поведение брачной пары зависит от большого числа факторов, как экономических, так и неэкономических, и вступает в конкуренцию с планами относительно желаемого уровня жизни. Д. А. Берман (Берман, 2024) проанализировала трансформацию идеального размера семьи в США за более чем 30-летний период. Было установлено, несмотря на то что идеальный размер семьи в целом по стране меняется слабо, однако, в настоящее время можно выделить три модели матримониального и репродуктивного поведения, приверженцы которых в качестве идеальных представляют разные по размеру семьи.

Современные научные исследования в области детной структуры семей. часто акцентируют внимание на многодетных семьях (Ростовская, Кучмаева, Васильева, 2024; Карпович, 2018, Прокофьева, Куприянова, 2009). Заметно реже анализируется трансформация детной структуры российских семей (Кучмаева, Петрякова, 2011; Бирюкова С.С., 2019). Настоящее исследование направлено на анализ динамики трансформации детных моделей семей, в том числе в региональном разрезе.

Методология и методы (Methodology and methods). Целью исследования является описание особенностей трансформации детной структуры российских семей в XXI веке. Это позволит, с одной стороны, косвенно оценить эффективность мер семейной и демографической политик, реализуемых в стране, а с другой – сформировать образ современной семьи (по критерию детности) как субъекта социально-экономических отношений. Для достижения указанной цели будет проведен анализ трансформаций детной структуры семей в России с 2002 г.

по 2020 г., выявлены региональные особенности изменений структуры семей по числу детей, определены регионы-лидеры и аутсайдеры по каждому типу семей, а также регионы с позитивным вектором демографического развития и регионы с негативным вектором трансформации детной структуры семей. Данная работа может стать базой для дальнейших социологических исследований, раскрывающих причинно-следственные связи трансформации репродуктивного поведения населения, а также позволяющих выявить лучшие региональные практики семейно-демографической политики.

Результаты исследования базируются на данных Всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2020 гг. о числе семейных ячеек. Анализ проводился по группе семей, имеющих детей до 18 лет. К ним были отнесены семейные ячейки, имеющие в своем составе хотя бы одну супружескую пару с детьми, матерей с детьми и отцов с детьми. Были выделены группы семей с одним ребенком, с двумя детьми, и тремя и более детьми. Дальнейшая детализация групп семей с разным числом детей не проводилась ввиду особенностей разработки результатов переписи населения 2020 г.

Кроме того, в рамках исследования были проведены региональные сравнения семейных структур по числу детей. Перечень субъектов был приведен

к 2020 г. с учетом проводившихся в стране реформ административно-территориального деления.

Также важно отметить, что Всероссийская перепись населения 2020 г. фактически проводилась в 2021 г. Поэтому показатели содержат в себе эффекты пандемии COVID-19 с точки зрения ее «прямого» и «опосредованного» влияния на процессы рождаемости.

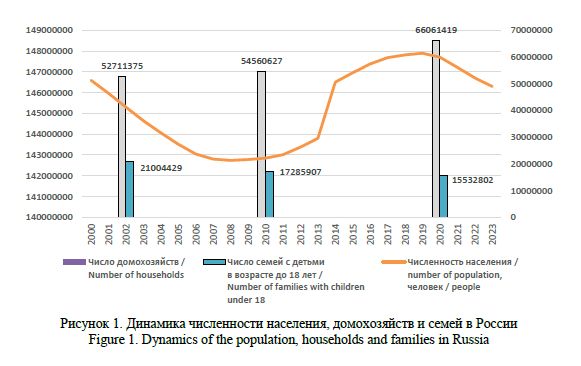

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Число и структура семей есть величина динамическая, зависящая от множества количественных и качественных факторов. Одним из них, вероятно, может являться численность населения страны. В современных условиях расширяющейся нуклеаризации семей есть основания полагать, что рост данного показателя способен вызвать увеличение числа домохозяйств и семей. Снижение же – напротив – их сокращение. Для оценки выдвинутой гипотезы были проанализированы данные текущей статистики о численности населения за 2000-2023 гг. и переписной статистики о числе домохозяйств и семей (Рисунок 1).

Из графика видно, что численность населения страны в XXI в. изменялась волнообразно (левая шкала графика). До 2008 г. отмечалось его сокращение, затем был период одиннадцатилетнего роста, который сменился вновь отрицательной динамикой, пришедшейся на времена пандемии COVID-19. Однако, несмотря на такое изменение численности населения, общее число домохозяйств в России увеличивалось: с 52,7 млн в 2002 г. до 66,1 млн в 2020 г. (правая шкала графика). При этом число семей с детьми в возрасте до 18 лет в межпереписной период сокращалось (с 21,0 млн в 2002 г. до 15,5 млн в 2020 г.). Таким образом, три рассмотренные показателя тесной взаимосвязи между собой не имеют, а их значение зависит от иных, прежде всего социально-экономических, факторов.

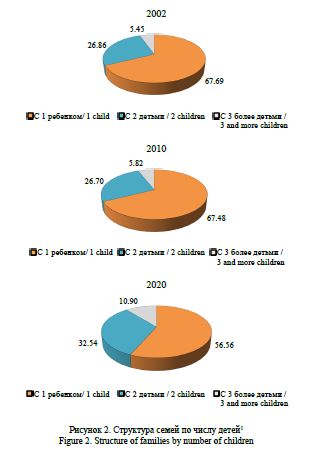

Вместе с тем, важно отметить, что средний размер домохозяйств (учитывая домохозяйства, состоящие из двух и более человек) в межпереписной период практически не изменился (около 3,2-3,1 человека на домохозяйство), как не изменился и средний размер семей (примерно 2,7 человека на одну семейную ячейку). Такая ситуация возможна в случае, с одной стороны, нарастания нуклеаризации (о чем говорилось выше), а с другой – одновременного роста числа многодетный семей (что будет проверено далее). Согласно результатам Всероссийских переписей населения, в России преобладают однодетные семьи (Рисунок 2).

При этом, если в 2002 г. и 2010 г. их доля практически не изменилась (как и доли семей с двумя и тремя и более детьми) и находилась на уровне 67,5% (26,7% и 5,5% соответственно), то в 2020 г. доля семей в одним ребенком снизилась до 56,56%, с двумя детьми – повысилась до 32,54%, а с тремя и более детьми выросла до 10,90%.

На первый взгляд такая динамика может свидетельствовать о позитивном тренде демографического развития. Однако, она сформировалась на фоне заметного сокращения общего числа семей с детьми до 18 лет (на 5,5 млн с 2002 г. по 2020 г.) и превышения числа семей, не имеющих детей, над числом семей с детьми до 18 лет (в 1,4 раза в 2010 г. и в 1,3 раза в 2020 г.), чего не наблюдалось в 2002 г.

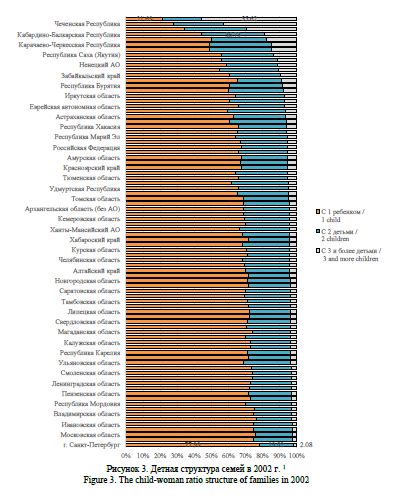

Сравнивая детную структуру семей в разных регионах страны с общероссийскими показателями следует отметить, что в 2002 г. число регионов, в которых доля семей с одним ребенком была выше, чем в целом по стране, составляло 49 субъектов, с двумя детьми – 39, с тремя и более детьми – 25.

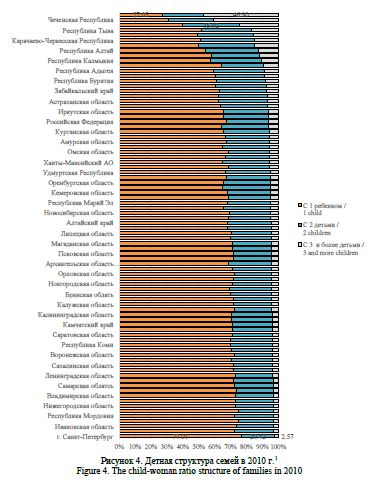

В середине 2000-х гг. активизировались меры государственных семейной и демографической политик. Поэтому возможно было предположить, что детная структура семей к следующей переписи 2010 года будет более оптимистичной. Однако, в 2010 г. число регионов, в которых доля семей с одним ребенком была выше российских значений, увеличилось до 52, с двумя детьми – снизилось до 31, с тремя и более детьми – сократилось до 21. В таких условиях, при сохранении структуры детности семей в целом по России по сравнению с 2002 г., возможно говорить, что сформировался пул субъектов, в которых интенсивность появления двухдетных и многодетных семей увеличилась.

В начале 2010-х гг. в дополнение к федеральным мерам, начали активно разрабатываться и реализовываться региональные меры поддержки семей, прежде всего многодетных. Результаты переписи населения 2020 г. показали сокращение числа регионов, в которых доля семей с одним ребенком выше российских значений (47 субъектов), и заметный рост числа регионов, в которых доля семей с двумя детьми, а также многодетных семей выше, чем в общем по России (47 и 31 субъект соответственно). То есть к началу третьего десятилетия XXI века детная структура семей во многих регионах страны несколько улучшилась с точки зрения их демографического развития.

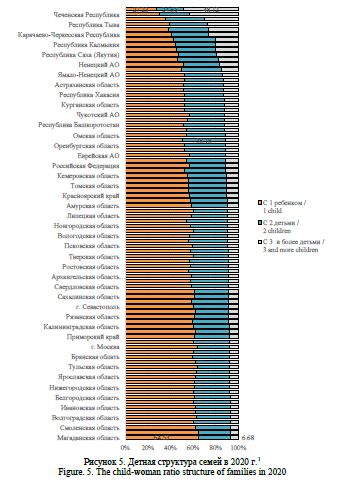

В межпереписной период изменение детной структуры семей в разных регионах страны вызвало изменение их дифференциации относительно друг друга. То есть можно говорить, что меры семейной политики, принятые и реализованные на федеральном и региональном уровнях с 2000 г., имели разную результативность в разных регионах страны (Рисунки 3-5).

Так, в 2002 г. максимальная доля семей с одним ребенком среди семей, имеющих детей до 18 лет, среди всех регионов страны отмечалась в г. Санкт-Петербург и составляла 77,99%. Минимальная доля фиксировалась в Республике Ингушетия (21,69%). В 2010 г. максимальные показатели практически не изменились по сравнению с предыдущей переписью: в г. Санкт-Петербург доля семей с одним ребенком составила 77,01%. Однако, заметно увеличилась доля семей с одним ребенком в регионе с минимальными значениями. Таким регионом также оказалась Республика Ингушетия с показателем равным 27,05%. В 2020 г. в дифференциации данной группы семей также произошли изменения, но на этот раз снизилась максимальная доля однодетных семей и изменился «лидер рейтинга». Им стала Магаданская область, в которой доля семей с одним ребенком составила 64,53%. Город Санкт-Петербург же занял 86 строчку из 87 возможных. Но доля однодетных семей в этом субъекте сократилась на 12,51 п.п. до 64,50%. В то же время минимальная доля семей, которые в своем составе имеют одного ребенка до 18 лет, практически не изменилась за межпереписной период, также фиксировалась в Республике Ингушетия и составила 27,23%. То есть за рассматриваемые 19 лет популярность модели однодетной семьи стала более схожей в разных регионах страны. Своеобразный «разброс» ее распространенности сократился с 56,30 п.п. в 2002 г. до 37,30 п.п. в 2020 г.

Двухдетная модель семьи не имела сильной дифференциации в рассматриваемом периоде (2002-2020 гг.). В 2002 г. максимальная доля семей с двумя детьми до 18 лет отмечалась в Кабардино-Балкарской Республике и составляла 36,73%. Минимальная – в г. Санкт-Петербург (19,92%). В 2010 г. максимальная доля данной группы семей фиксировалась уже в Республике Дагестан (35,92%), а в Кабардино-Балкарской Республике ее распространеннось снизилась до 35,29%. Минимальная доля семей с двумя детьми также наблюдалась в г. Санкт-Петербург, но ее значение несколько увеличилось – до 20,42%.

В 2020 г. картина распространенности двухдетности заметно изменилась. Увеличилась максимальная доля семей с двумя детьми (до 38,18%), и сменился регион-«лидер». Им стала Чувашская Республика, которая в 2002 г. занимала 9 строчку в рейтинге с долей двухдетных семей 32,87%, а в 2010 г. – 17 строчку (доля двухдетных семей сократилась до 29,99%). То есть в этом регионе доля семей с двумя детьми в 2020 г. значительно превысила постреформенные показатели начала века. Более того, сравнивая показатели распространенности семей с разным уровнем детности, следует отметить, что население Чувашской Республики довольно быстро реагирует как на неблагоприятные внешние социально-экономические факторы, так и на реализуемые меры государственной поддержки семей изменением репродуктивного поведения. С научной точки зрения, а также с точки зрения государственного и муниципального управления важно понимать, чем обусловлены столь значимые колебания. Статистический анализ переписных данных позволяет выявить сам факт. Для определения причин изменений, вероятнее всего, требуется анализ текущей статистики динамики численности населения, рождаемости, миграции, а также масштабное социологическое исследование репродуктивных установок и детерминант рождения детей среди женщин, находившихся в активном репродуктивном возрасте в 2002-2020 гг., проживающих в регионе.

Минимальное значение доли двухдетных семей в 2020 г. также изменилось, причем в сторону увеличения. В Республике Ингушетия почти четверть семей (24,65%) имели двух детей в возрасте до 18 лет. То есть двухдетная модель семьи хоть и не является преобладающей в нашей стране, но в XXI веке она имеет стабильную долю сторонников (около 30-35%) во всех регионах страны. Дифференциация регионов в рассматриваемом периоде сократилась с 16,81 п.п. в 2002 г. до 13,53 п.п. в 2020 г.

Многодетные семьи – одна из наиболее ярких с точки зрения дифференциации распространенности групп семей. Существуют регионы, в которых доля семей с тремя и более детьми является достаточной (согласно расчетам А. И. Антонова и авторским расчетам (Сивоплясова, 2007)) для замещения поколения родителей поколением детей и для стабильного демографического развития. Но, вместе с тем, существуют субъекты, в которых распространенность многодетности экстремально низкая (Сивоплясова, 2016).

В 2002 г. наибольшая доля многодетных семей среди всех семей, имеющих детей до 18 лет, была в Республике Ингушетия – 55,62%. Следующую строчку рейтинга занимала Чеченская Республика. Причем «разрыв» между субъектами в показателях распространенности многодетности был существенный – 12,48 п.п. Следует отметить, что третью и четвертую строчки рейтинга занимали Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика. При этом доли многодетных семей в общем числе семей с детьми в этих регионах также отличались друг от друга более, чем на 10 п.п. (13,58 п.п. и 10,67 п.п. соответственно). Регионы, занимающие следующие строчки в списке, таких резких различий по сравнению с рядом стоящими субъектами не имели.

Минимальное значение доли семей с тремя и более детьми в начале века отмечалось в г. Санкт-Петербург и составляло лишь 2,08%. Следует отметить, что и в других крупнейших по численности населения субъектах нашей страны (г. Москва, Московской и Ленинградской областях) многодетные семьи также не были расространенным явлением. Их доля не достигала 3% (исключение – Ленинградская область – 3,03%). То есть можно говорить, что в самых густонаселенных регионах страны к 2002 г. сформировалась ярко выраженная предпочитаемая модель детности семьи – однодетная семья, что заметно отражалось на демографическом развитии как самих регионов, так и страны в целом.

В 2010 г. регион-«лидер» по уровню распространенности многодетности не изменился. Им осталась Республика Ингушетия, но существенно снизилось значение доли семей с тремя и более детьми – до 46,90%. В Чеченской Республике, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике распространенность многодетных семей также снизилась. Однако, сокращение не было столь резким и не превышало 5,3 п.п. Вместе с тем, к началу 2010-х Республика Тыва заняла четвертое место в рейтинге регионов по доле многодетных семей в общем числе семей с детьми до 18 лет, опередив Кабардино-Балкарскую Республику. В целом, сокращение распространенности многодетных семей в регионах, которые обычно отличаются высокими показателями рождаемости и крепкими семейными традициями, вызывает настороженность как научного сообщества, так и представителей власти. Закономерно встают вопросы: насколько устойчив этот тренд? Насколько велика будет «глубина просадки»? Возможно ли, принимая меры семейной и демографической политик, достичь прежних значений распространённости многодетности? Если «да», то каким должен быть комплекс мер, и как скоро будут достигнуты целевые показатели? Наконец, как повлияют существующие демографические тренды на дальнейшее демографическое и экономическое развитие регионов и страны в целом? Ответы на эти вопросы требуют отдельного подробного исследования, учитывающего многогранность экономических, социальных и культурных особенностей регионов.

Минимальное значение показателя доли многодетных семей в 2010 г. существенными изменениями относительно 2002 г. не отличалось. В г. Санкт-Петербург уровень многодетности составил 2,56%. То есть сокращение разницы между максимальным и минимальным значением распространенности многодетности в стране произошло за счет снижения максимальных показателей, но не за счет повышения минимальных (44,33 п.п. в 2010 г. по сравнению с 53,54 п.п. в 2002 г.).

В 2020 г. детная структура семей в регионах России изменилась в более оптимистичную сторону. Выросли как доли многодетных семей в лидирующих регионах, так и в регионах с минимальным распространением семей с тремя и более детьми. Максимальное значение было в Республике Ингушетия (48,12 %), а минимальное – в Магаданской области, однако и оно составило 6,68%. Следует отметить, что наиболее часто встречающимся значением доли многодетных семей среди семей, имеющих детей до 18 лет, в регионах страны было 7,00-7,99%. Кроме того, в группе регионов с наивысшими показателями распространенности многодетных семей в 2020 г. не было столь резких различий между друг другом как в 2002 г. (исключение – разница между долями многодетных семей в Чеченской Республике и Республике Дагестан – 13,33 п.п.).

Проведенный количественный анализ показывает, что динамика детных структур семей различается в разных регионах страны. Несмотря на то, что с середины 2000-х гг. активизировались меры поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости, к 2010 г. во многих регионах резкого увеличения детности семей не произошло. Причиной такой динамики, вероятно, может быть «выход» из группы семей с детьми до 18 лет тех многочисленных семейных ячеек, кто имел детей 1980-х годов рождения, и попадание в эту категорию немногочисленных семейных ячеек, в которых дети родились в 1990-2000-е гг. Поэтому к 2010 г. одна группа семей успела только лишь «заместиться» другой, что не продемонстрировало серьезного влияния на структуру детности семей.

В то же время, результаты переписи 2020 г. показывают, что во втором десятилетии XXI века во многих субъектах Российской Федерации ситуация изменилась в позитивную сторону, а детные структуры семей стали более сбалансированными (то есть разница между долями семей с разным числом детей в одном регионе стала сокращаться). Ряд регионов достиг показателей распространенности семей с двумя и более детьми, какие наблюдались в 2002 г., в некоторых они даже превысили значения начала века. Однако, обнаружен ряд субъектов, в которых детная структура семей стала менее оптимистичной (увеличилась доля семей с малым числом детей и сократилась доля многодетных).

Сравнивая показатели распространенности семей с разным числом детей в 2002 г. и 2020 г. по регионам страны, следует отметить следующее. В подавляющем большинстве субъектов в рассматриваемый период доля семей с одним ребенком снизилась. Причем, в 57 регионах она сократилась более чем на 10 п.п. Наиболее интенсивное снижение произошло в Пензенской области с 71,85% в 2002 г. до 55,62% в 2020 г. Однако, в Республике Ингушетия, Чеченской Республике и Республике Дагестан доля семей с одним ребенком выросла (на 5,54, 2,31, 1,58 п.п. соответственно). То есть однодетная модель семьи в регионах с традиционной многодетностью стала более привлекательной среди населения. В то же время, этот факт требует более глубокого анализа, так как может быть связан с изменениями в половозрастной структуре населения.

Доля двухдетных семей в 2002-2020 гг. в большинстве регионов выросла. Однако, этот рост не был столь интенсивным. Максимальная разница между долями двухдетных семей в 2002 г. и 2020 г. фиксировалась в Мурманской области и составила 8,98 п.п., хотя значение показателей максимальным не было: 23,20% в 2002 г., и 32,19% в 2020 г. В то же время, доля семей с двумя детьми сократилась в Кабардино-Балкарской Республике (на 1,22 п.п.), Республике Дагестан (на 1,93 п.п.), Республике Северная Осетия – Алания (на 2,25 п.п.), Чеченской Республике (на 2,41 п.п.) и Карачаево-Черкесской Республике (на 3,31 п.п.).

Многодетная модель семьи в 2002-2020 гг. стала более распространенной практически во всех регионах России. Исключением стала Республика Ингушетия, где доля семей с тремя и более детьми за рассматриваемый период сократилась на 7,5 п.п. В остальных регионах отмечался рост от 0,1 п.п. в Чеченской Республике до 11,36 п.п. в Карачаево-Черкесской Республике. Следует отметить, что рост доли многодетных семей, превышающий 10 п.п., не был широко распространен и наблюдался еще только в одном субъекте – Республике Тыва (10,03 п.п.). Другие регионы имели менее интенсивное увеличение доли семей с тремя и более детьми, в большинстве случаев от 5,00 п.п. до 5,99 п.п.

Заключение (Conclusions). Таким образом, к началу 2020-х гг. во многих субъектах Российской Федерации наметился некоторый позитивный тренд в демографическом развитии. Однако, он пока не позволяет решить весь комплекс проблем, который накопился с 1960-х гг. Поэтому динамика трансформации детной структуры семей требует повышенного внимания и регулярного мониторинга как научным сообществом, так и представителями органов государственной власти федерального, регионально и местного уровней. Важно продолжать реализовывать уже принятые и разрабатывать новые меры поддержки семей. Причем, в государственной семейной и демографической политике крайне важны комплексность и последовательность. Целесообразно не только принимать меры, стимулирующие рождаемость, но предусматривающие поддержку семейного образа жизни в целом, начиная с создания семьи, распространения традиционных семейных ценностей, снижения разводимости и т.д. При этом важно поддерживать рождение в семьях детей высокой очередности и снижать риски сокращения доли многодетных семей в регионах с традиционно высокой рождаемостью.

Список литературы

Архангельский В. Н., Иванова А. Е., Рыбаковский Л. Л. Результативность демографической политики России. Москва: Изд-во «Экон-Информ», 2016. 307 с.

Архангельский В. Н., Смирнов А. В. Влияние ценностных ориентаций и уровня жизни в регионе на репродуктивные намерения (по результатам исследования в Тюменской области) // Проблемы развития территории. 2023. Т. 27, № 4. С. 93-112.

Бирюкова С. С. Численность детей и семей с детьми и тенденции рождаемости // Семьи с детьми в России: уровень жизни и политика социальной поддержки: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9-12 апр. 2019 г. / под ред. Л. Н. Овчаровой. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 153 с.

Гончарова Н. П., Еремин А. А., Тарасова Е. В. Демографическая политика в современной России: особенности реализации и методика оценки результативности: монография. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 135 с.

Горшков М. К. О социальных результатах постсоветских трансформаций // Социологические исследования. 2019. № 11.

С. 3-17.

Елизаров В. В. Целевые показатели демографического развития России на 2024 год: поможет ли опыт недавнего прошлого в их достижении? // Труды Вольного Экономического Общества. 2018. Т. 211, №3. С. 322-350.

Карпович Н. Н. Динамика социально-демографического положения многодетных семей г. Москвы // Социология. 2018. № 2.

С. 143-149.

Колбина Е. О. Рождаемость в России: кого и как стимулирует демографическая политика? // Мир России. Т. 32, № 3. С. 75-96.

Костина Е. Ю. Социальное благополучие и социальная безопасность в условиях глобализации современного общества // Universum: общественные науки: электроный научный журнал. 2015. № 6 (16). URL: https://7universum.com/pdf/social/6(16)/Kostina.pdf (дата обращения: 12.11.2024).

Кучмаева О. В., Петрякова О. Л. Трансформация семейной структуры и демографического поведения // Россия: тенденции и перспективы развития. 2011. № 6. С. 226-232.

Лысухо А. С. Обзор российских исследований по теме «социальное благополучие»: основные исследования и результаты // ИНАБ. 2020. № 1. Субъективное и объективное благополучие в современном российском обществе: результаты эмпирического исследования. С. 7-17. DOI: 10.19181/INAB.2020.1.1.

Нагибина Н. И., Вакульская Е. А., Пестенева Е. О. WELL-BEING. Управление благополучием сотрудников для повышения производительности труда – улучшения HR и бизнес-показателей компании // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2020. №4(49). С. 8-17. DOI 10.12737/2305-7807-2020-8-17.

Прокофьева Л. М., Куприянова Е. И. Многодетная семья в России // Demoscope Weekly. 2009. № 373-374. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2009/0373/tema01.php#_FNR_2 (дата обращения 3.11.2024).

Ростовская Т. К., Кучмаева О. В., Васильева Е. Н. Многодетная семья в современном российском обществе: демографический аспект // Вопросы управления. 2024. Т. 18, № 3. С. 9-23. EDN JZPLJE. DOI 10.22394/2304-3369-2024-3-9-23.

Сивоплясова С. Ю. Государственная поддержка многодетной семьи в контексте обеспечения экономической безопасности России: Дис. …к-та экон. наук. Ставрополь, 2007. 165 с.

Сивоплясова С. Ю. Региональные различия многодетности в России // Наука. Культура. Общество. 2016. №2. С. 132-145.

Dave, C., Sadashivaiah, K. Family Size and Quality of Life // Social Change. 1981. Vol. 11, № 3-4. P. 35-44.

Julia A. Behrman. Ideal Family Size and Reproductive Orientations: An Exploration of Change Over Time in the United States // Demography. 1 October 2024. 61 (5).

Р. 1535-1557.

Rath T., Harter J. Well-being: The Five Essential Elements. Gallup Press; (First Printing edition). 240 p. URL: https://clck.ru/3GEqba (дата обращения: 10.04.2020).