Транснациональные семьи в условиях трудовой миграции: трансформация семейных ролей и динамики взаимодействия

Aннотация

Актуальность. Рост масштабов трудовой миграции приводит к увеличению числа транснациональных семей, в которых физическое разделение супругов вызывает значительные изменения в динамике взаимодействия, распределении ролей и традиционных структурах. Актуальность данного исследования заключается в том, что такие изменения оказывают серьезное влияние на социальное и психологическое благополучие членов семьи, что требует разработки новых форм поддержки и адаптации для мигрантов и их семей. Научная проблема исследования заключается в углубленном анализе трансформации гендерных ролей и семейной динамики в условиях трудовой миграции. Цель статьи – изучить влияние трудовой миграции на изменения в семейной динамике, с акцентом на смену ролей супругов, особенности воспитания детей и социальные последствия разлуки. Новизна исследования заключается в междисциплинарном подходе к изучению транснациональных семей, делается акцент на трансформации семейной динамики, изменениях в традиционных ролях супругов и новых формах взаимодействия, формирующихся в результате ответ на длительное разделение семьи. Методы: в основе исследования лежат данные авторского социологического опроса, а также вторичный анализ российских и зарубежных исследований. Применяется междисциплинарная методология, включающая качественные и количественные методы анализа. Результаты исследований. Исследование выявило значительные изменения в распределении семейных ролей. Чаще всего женщины, оставшиеся на родине, берут на себя обязанности главы семьи, управляя финансами и воспитанием детей. Мужчины-мигранты, в свою очередь, становятся дистанционными родителями, чья роль ограничивается денежными переводами и виртуальной поддержкой. Семьи активно используют современные технологии для поддержания эмоциональной связи, создавая новые формы общения. Вывод: значимость исследования заключается не только в выявлении новых аспектов трансформации семейной динамики, но и в предложенных рекомендациях для разработки комплексной поддержки и эффективной практической помощи мигрантам и их семьям на уровне государственных и неправительственных структур.

Ключевые слова: трудовая миграция, транснационализм, социальные роли, миграционная динамика, семья, семейная динамика

Введение (Introduction). Транснациональные семьи – это семьи, члены которых живут в разных странах, поддерживая при этом тесные эмоциональные и финансовые связи. Данный феномен возникает в условиях глобализации и увеличения потоков международной трудовой миграции, когда один или несколько членов семьи покидают страну для поиска работы, оставляя остальных членов семьи на родине. Эти семьи функционируют в условиях двух или более национальных контекстов, что часто влияет на их структуру, бытовую культуру и нормы взаимоотношений. Несмотря на растущую распространённость, отсутствует всеобъемлющая теоретическая база для объяснения этого феномена, немного исследований о совмещении работы, изменении социальных ролей и семейной жизни в таких семьях. Транснациональные семьи, существующие на грани двух или более культурных контекстов, сталкиваются с вызовами экономического и социально-психологического характера. Исследования показывают, что длительная разлука изменяет привычную семейную динамику, требуя от оставшихся на родине супругов брать на себя дополнительные обязанности, а от детей – адаптироваться к новым условиям воспитания (Толмачева, 2022; Кристенсен, 2020; Эрлингхаген, 2021; Недельку и др., 2023). В такой ситуации важную роль играют современные технологии, позволяющие поддерживать виртуальную связь и компенсировать физическое отсутствие родителя, однако это не всегда решает проблемы, связанные с эмоциональным разрывом.

Трудовая миграция часто становится единственным способом улучшения материального положения семьи. Разделение семей на длительный срок влияет на традиционное распределение ролей, приводит к необходимости пересмотра воспитательных практик и вызывает эмоциональные трудности, такие как чувство одиночества, тревожность и дефицит родительского внимания. Меняя место проживания, мигранты не просто перемещаются из одного населённого пункта в другой. Благодаря «капиталу мобильности» они перекраивают своё жизненное пространство и значительно расширяют пределы своей повседневности (Бредникова и др., 2010: 73), в котором люди оказываются в раздвоенном состоянии, одновременно становясь «своими» и «чужими» (Абашин, 2012: 10). Этот подход рассматривает мигрантов не как локализованных индивидов, а как «трансмигрантов», ведущих «двойную жизнь» (Portes, 1999) позволяющую развивать и поддерживать самые разнообразные виды трансграничных взаимоотношений: семейные, экономические, социальные, организационные, религиозные и др. Таким образом, транснациональная перспектива обеспечивает принципиально новый подход к изучению как отдельных мигрантов, так и их семей.

Методология и методы (Methodology and methods). Методологическая основа исследования опирается на системную концептуализацию транснациональных практик, основанную на междисциплинарном подходе, который включает теорию транснационализма, концепцию культурной гибридности, теорию дистанционного родительства, теорию социальной адаптации и другие.

Исследование опирается на результаты авторского социологического исследования, а также на вторичный анализ данных других ученых, что позволяет выявить ключевые аспекты влияния миграции на распределение социальных ролей в семье.

Концептуальной рамкой для исследования является теория транснационализма Г. Шиллера и др. (Schiller, Basch, Szanton, 1995). Харрис и др. (Харрис и др., 2020), Мерла и др. (Мерла, 2021), Забродская и др. (Забродская и др., 2023) предлагают системный подход к концептуализации транснациональных практик применять с использованием междисциплинарного анализа.

Согласно П. Левитт и Б. Яворский (Levitt, Jaworsky, 2007: 133), транснациональные семьи остаются активными участниками социальных и экономических процессов одновременно в двух и более странах, сохраняя культурные, эмоциональные и финансовые связи. Авторы вводят понятие «социальных полей», в которых мигранты и их семьи функционируют одновременно в нескольких культурных и национальных контекстах, создавая новую форму социальной интеграции.

Таким образом, ключевыми признаками транснационализма являются:

- транснациональные идентичности, которые формируются в результате многократного взаимодействия с культурами разных стран;

- регулярные связи и трансграничные перемещения, поддерживаемые через поездки, денежные переводы и виртуальное общение;

- транснациональные движения и сообщества;

- транснациональные социокультурные практики.

Теория дистанционного (транснационального) родительства рассматривает влияние современных технологий на поддержание семейных связей в условиях миграции. Мигранты активно используют видеозвонки, мессенджеры и социальные сети для общения с семьей, компенсируя физическое отсутствие. Это позволяет поддерживать эмоциональную близость и принимать участие в воспитании детей, но не заменяет полноценного личного общения. Происходит нарушение семейной общности, отчуждении, трудностях в отношениях как взрослых, так и детей, об отклонениях в процессе социализации и психологическом развитии ребенка (Шевченко, 2016: 85). Дистанционное родительство помогает сохранить семейные связи, но создает новую форму зависимости от технологий и требует разработки новых моделей общения. Особенность заключается в том, что матери больше прикладывают усилий, чем отцы (Parrenas, 2008: 1067).

Л. Балдассар утверждает, что фундаментом транснациональных семейных отношений является эмоциональная и моральная поддержка, или, так называемая «эмоциональная забота», которая осуществляется через современные средства связи (Baldassar, 2008: 248).

Сущность теории социальной адаптации состоит в том, что мигранты, приезжая с целью работы, продолжают сохранять тесные родственные связи со своей родиной и семьей. В этом контексте, актуальна авторская теория о четырехстадийной модели миграционного процесса и особенностях возвратной и безвозвратной миграции. Возвратные мигранты проходят стадию адаптации в новом обществе, при этом они сохраняют свои традиции, культурные и социальные нормы, условным критерием адаптации можно считать, что среди местных жителей мигранты характеризуются как «чужой среди своих».

Безвозвратные мигранты, прибывая в новую страну, проходят стадию интеграции, т.е. более глубокого включения в принимающее общество, что характеризуется существенным ослаблением (практически разрывом) родственных, земляческих, имущественных и иных связей с прежним местом проживания. Условным критерием интеграции является то, что общество воспринимает мигранта и его потомков как «свой среди своих» (Леденева, 2021: 107).

Е. Борисова исследует транснациональные семьи из Таджикистана и делает вывод, что отъезд матери на заработки не осуждается сообществом, поскольку женщины сохраняют свои обязанности по воспитанию детей и осуществляют их с помощью современных средств коммуникации (Борисова, 2016: 230).

Е. Левандовская вводит концепцию культурной гибридности, согласно которой члены транснациональных семей развивают смешанную идентичность, сочетая элементы культур родной и принимающей стран (Левандовская, 2015: 5). Это особенно заметно у детей, которые одновременно впитывают традиционные семейные ценности и адаптируются к новым социальным нормам. Такой процесс может способствовать лучшей адаптации к изменяющимся условиям, но также порождать конфликты между разными поколениями и культурными установками.

Современные транснациональные семьи, сформированные в результате миграции для получения образовательных и профессиональных возможностей, функционируют как динамичные системы и сеть взаимозависимых связей, способствуя мобилизации и обмену ресурсами и являются важными механизмами сохранения культуры и языка.

Китайские ученые разграничивают транснациональные семьи, в которых дети обучаются за границей, и семьи трудовых мигрантов. Они отмечают, что разделение семей трудовых мигрантов обусловлено необходимостью выживания, в то время как для семей с более высоким уровнем дохода транснациональная стратегия направлена на «укрепление социального, культурного и символического капитала, что позволяет сохранять социальный статус и обеспечивать мобильность семьи» (Нган, Чан, 2022: 199).

Несмотря на широкий спектр теорий и концепций, рассматривающих транснациональные семьи, больше всего внимания уделяется вопросам культурной гибридности, дистанционного родительства и трансформации гендерных ролей, однако эмпирические данные, касающиеся семей трудовых мигрантов на стадии адаптации и поддержки, остаются ограниченными. Отметим, что поддержка мигрантов крайне необходима, поскольку мигранты часто сталкиваются с множественными трудностями, связанными как с языковыми барьерами, так и с культурной адаптацией. Поддержка должна строиться на основе сотрудничества между государственными структурами, местными властями, неправительственными организациями и самими мигрантами. Успешная реализация таких программ является залогом не только улучшения жизни мигрантов, но и повышения уровня безопасности общества и стратегическим шагом к созданию более разнообразного и устойчивого общества. Все эти аспекты создают необходимость проведения дальнейших исследований.

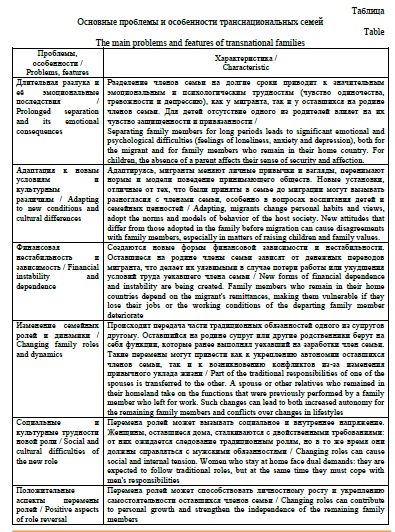

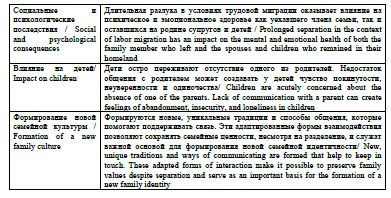

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Трудовая миграция является самой распространенной формой перемещения людей в современных обществах и оказывает значительное воздействие на семейные структуры. Согласно данным Международной организации по миграции, во всём мире насчитывается 281 миллион международных мигрантов. Миллионы людей ежегодно уезжают на заработки в другие страны, часто оставляя семьи на родине. В таких условиях возникают транснациональные семьи, для которых характерны длительные периоды разлуки и необходимость приспосабливаться к новым ролям и условиям. Основные проблемы и особенности таких семей представлены в таблице.

Формами новой семейной идентичности в условиях вынужденной разлуки становятся новые виртуальные способы взаимодействия: регулярные звонки и видеосвязь, совместное празднование значимых событий, обмен подарками и видеопосланиями, виртуальное присутствие отца или матери на семейных собраниях, обсуждение семейных событий, общих хобби, новостей, ритуалы прощания и приветствия – все это позволяет родителям поддерживать контакт с детьми и активно участвовать в их повседневной жизни, создавая ощущение стабильности, помогает сохранить семейные традиции и укрепить связь с близкими родственниками, находящимися на значительном расстоянии друг от друга.

В российском научном дискурсе все больше внимания уделяется исследованиям, посвященным особенностям жизни и адаптации транснациональных семей. Россия – страна с высоким уровнем миграционного притока и занимает пятое место в мире по количеству мигрантов, при этом, растет число семей, члены которых живут в разных странах, поддерживая связь через границы. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2023 году, в Российскую Федерацию прибыло 508434 чел. Среди приехавших из-за рубежа высокая доля состоящих в браке 51%.

Доля мигрантов, приезжающих на заработки, составляет более 80% от общего числа иностранцев, ежегодно прибывающих в страну. В основном это выходцы из стран Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, где культурные и семейные традиции играют важную роль в жизни общества. Эти мигранты часто сохраняют тесные связи с родиной, отправляя денежные переводы и поддерживая виртуальное общение с семьей. Однако такой тип связи не может полностью заменить личное присутствие и участие в воспитании детей.

Следующие разделы статьи будут сосредоточены на обзоре российских научных исследований, касающихся транснациональных семей мигрантов, а также на анализе их результатов и рекомендациях по разработке эффективных мер социальной поддержки.

Ученые Института демографических исследований ФНИСЦ РАН провели в 2023г. опрос о семейных ценностях москвичей и мигрантов, работающих в московском регионе. Результаты исследования показали, что в московском регионе многодетных мигрантов почти в 4 раза больше, чем москвичей (15% против 4,4%), однако не все они привезли с собой детей, около 50% проживают на родине. Мигранты согласны с утверждением, что создание своей семьи является главной жизненной целью и достижением, они придерживаются традиционных семейных ценностей и ориентированы на патриархальную модель, где главой семьи является отец, матриархальная модель семьи практически не имеет поддержки (Осадчая и др., 2023: 83).

Эта мысль особенно важна для нашего исследования, поскольку, несмотря на то, что мигранты изначально склонны придерживаться традиционной патриархальной модели, при которой глава семьи — муж или старший представитель рода, влияние трудовой миграции приводит к значительным изменениям в распределении семейных ролей. В условиях длительной разлуки и физического отсутствия мужчин, женщины, остающиеся на родине, вынуждены принимать на себя функции главы семьи, включая управление финансами, принятие ключевых решений и воспитание детей. Таким образом, трудовая миграция становится фактором, который трансформирует устоявшиеся традиционные нормы, создавая новые модели семейных отношений, где женщины занимают ведущие позиции в управлении семьёй.

Представленные результаты подтверждаются исследованиями В. Пешковой о семейной экономике трудовых мигрантов и значительных изменения в статусах и ролях членов семьи мигрантов. По ее мнению, основные изменения касаются гендерных и экономических ролей и их восприятия внутри семьи и этнического сообщества. Автор выделяет четыре типа семейной экономики мигрантов: семейные пары в миграции (дети остаются на родине), женщины-одиночки (включая замужних женщин с раздельными бюджетами), холостые мужчины и женщины, копящие на свадьбу или другие значимые цели, женатые мужчины, чьи жены и дети остаются на родине. Изменения гендерных ролей в семье связаны с тем, что именно женщины становятся основными добытчиками в семье или принимают ключевые финансовые решения. Решения по распределению средств в семье зависят от традиционных норм, возраста членов семьи и их статуса в семейной иерархии. Денежные переводы и помощь родственникам в миграционных отношениях имеют не только экономическую, но и символическую функцию, поддерживая общинную солидарность и социальный статус семьи в родном сообществе (Пешкова, 2016; 242).

Интересны выводы В. Пешковой о формах семей мигрантов, каждая из которых имеет несколько вариаций. К первой форме относится семья, для которой характерен опыт раздельного проживания, когда мужчина находится в России, а семья на родине, особенно в начале миграции. Таких семей большинство, и, соответственно, формируются транснациональные семейные практики. Однако, как пишет автор, распространенность такого сценария в последние годы постепенно снижается и нередки случаи женской миграции. Ко второй форме семьи относятся случаи, когда семья создается в миграции. В качестве условно отдельной формы можно выделить семьи, состоящие из женщины (вдовы или разведенной) и детей. В этом случае женщины принимают на себя роль кормильца и главы семьи, не делегируя эти роли мужчинам – членам семьи (Пешкова, 2023). В. Пешкова делает выводы о множественность транснациональных и транслокальных практик семейной экономики трудовых мигрантов, которые сохраняют единство через регулярные денежные переводы, а стратегии расходов семей подчинены «миграционной логике», где приоритет отдается долгосрочным инвестициям и минимизации краткосрочных расходов.

В 2022 г. автором совместно с С. Мищук проведено исследование, посвященное вопросу участия женщин из стран СНГ на рынке труда в России. Были представлены результаты социологического опроса женщин-мигранток, занимающихся предпринимательской деятельностью. Целью опроса было показать возможности, которые женщины имеют для совмещения бизнеса с уходом за детьми и семьей. Опрос носил пилотный характер и был направлен на подтверждение или опровержение гипотезы о низком потенциале женщин-мигранток для занятия предпринимательством в России. Мы провели 30 интервью с женщинами, прибывшими в Россию из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Молдовы, Азербайджана, Казахстана. Социально-демографический портрет респондентов включал женщин-предпринимателей, проживающих в различных регионах России. Возраст половины опрошенных составлял 31-40 лет, 26% приходилось на женщин в возрастных группах 41-50 лет и 23% 51-60 лет. Подавляющее большинство женщин состояло в браке. У большинства женщин (44%) было по двое детей, трое детей было у 31% опрошенных, у 13% – по четыре ребенка. По 6% женщин не имели детей или имели одного ребенка. Результаты исследования опубликованы в научном издании (Леденева, Мищук, 2023: 26). В процессе интервью, мы обратили внимание, что, несмотря на успешные практики, женщины находятся в постоянном поиске оптимального решения: как совместить материнство с жизнью в миграции. Большинство из них говорили о том, что в начале миграции они оставляли своих детей на родине родственникам, т.к. имели ненормированный рабочий день и тяжелые условия проживания в другой стране. Им приходилось принимать непростое решение о работе в другой стране и вести переговоры с родственниками о главном вопросе, кто возьмет на себя заботу о детях. Для матерей было важно, что они обеспечивают финансовую поддержку не только своих детей, но и своих пожилых родственников, на чьем попечении будут дети. Транснациональное материнство, предполагающее заботу о детях на расстоянии, является одной из наиболее часто встречающихся стратегий женщин из Средней Азии в первые годы жизни в России. Таким образом, баланс «семья – работа» в стратегиях женской трудовой миграции имеет особое значение.

С целью изучения влияния бизнеса на отношения в семье, в анкете было задано несколько вопросов. На первый вопрос «Как влияет Ваш бизнес на Вашу семью?» почти половина женщин ответили, что бизнес не мешает быть им с детьми и мужем, и 33% отметили, что муж поддерживает их и помогает с детьми. В то же время, каждая пятая женщина отметила, что времени на общение с детьми и мужем становится меньше. На вопрос «Согласились бы Вы оставить бизнес и заниматься детьми и домашними делами?» отрицательно ответили 56 % респондентов, положительно ответили – 10%.

На вопрос «Кто в Вашей семье несёт основную нагрузку по дому (уборка, уход за детьми)?» в равных долях распределились ответы о том, что женщина сама успевает следить за домом и детьми (37%) или о помощи родственников в уходе за детьми (38%). Четвёртая часть респондентов делят работу по дому с мужем. Более 70% женщин отмечают, то родственники гордятся тем, что они смогли организовать свой бизнес и лишь 6% осуждают за занятие неженским делом. Одобрение предпринимательской деятельности в дальнейшем изучено более подробно. С одной стороны, наблюдается позиция изменения традиционных устоев, характеризующихся обязанностью женщин воспитывать детей, следить за домом. С другой стороны, расширяется спектра занятости женщин: кроме ведения домашнего хозяйства женщины участвуют в поддержке финансовой стабильности семьи. Так, например, в одном из показательных интервью девушка из Узбекистана, 30 лет, не замужем, детей нет, имеющая свой салон красоты в Москве, так охарактеризовала отношения с родственниками: «Мои родители были категорически против, чтобы я оставалась в Москве. Они считали, что я должна вернуться в Узбекистан и выйти замуж и даже нашли мне жениха. Для моих родственников и знакомых, которые проживают в Узбекистане, я веду неправильный образ жизни. В 30 лет у меня нет семьи. Однако после того, как я открыла свой салон красоты и начала самостоятельно зарабатывать, они изменили свое мнение. Особенно после того, как я подарила папе машину, а мама в Москве побывала у косметолога. Они уже не настаивают на замужестве. Я содержу практически всех своих родственников, постоянно посылаю деньги, родители часто приезжают ко мне. У себя на родине я бы никогда не добилась таких успехов.».

В другом интервью (Алтайский край, сфера туризма), предпринимательница из Казахстана рассказала о сложностях в воспитании троих детей. Двое старших подростков, которые ходят в школу и могут самостоятельно обслуживать себя, находятся вместе с ней и отцом на Алтае, а младший ребенок живет у бабушки в Казахстане, т.к. в настоящий момент туристический бизнес (своя гостиница) отнимает у родителей слишком много времени, и они не могут полноценно заниматься воспитанием младшего ребенка.

Таким образом, наши данные показывают, что транснациональное материнство становится распространённой стратегией, особенно в первые годы жизни в России, когда женщины вынуждены оставлять детей на попечении родственников. В тоже время, гендерный подход к пониманию деловой активности женщин-мигрантов бросает вызов нормативным взглядам на предпринимательство и базовым жизненным установкам и стереотипам традиционных среднеазиатских обществ.

Заключение (Conclusions). Исследование показало, что транснациональные семьи, сформировавшиеся в условиях трудовой миграции, сталкиваются с рядом сложных социальных, культурных и психологических вызовов. Основные изменения касаются трансформации гендерных ролей, распределения обязанностей и семейной динамики в целом. В результате длительной разлуки и физического отсутствия одного из родителей традиционные роли супругов меняются: женщины все чаще становятся основными кормильцами семьи, а мужчины – дистанционными родителями, чья функция сводится к финансовой поддержке и виртуальному общению с детьми. Это приводит к пересмотру традиционных семейных моделей, создавая новые формы взаимодействия и влияя на культурные нормы и установки. Важным выводом исследования является выявление новых форм семейных практик, основанных на использовании современных технологий. Виртуальные звонки, видеосвязь и регулярное общение позволяют поддерживать эмоциональную близость и компенсировать физическую разлуку. Однако, несмотря на положительные стороны таких форм общения, они не могут полностью заменить личное присутствие, что сказывается на эмоциональном состоянии всех членов семьи, особенно детей.

Необходимость комплексной поддержки таких семей, о чем было сказано в аннотации статьи, на наш взгляд, заключается в следующем:

- во-первых, одной из ключевых составляющих является проведение адаптационных программ, которые помогут мигрантским семьям интегрироваться в новую культурную среду. В настоящее время Федеральное агентство по делам национальностей разрабатывает и проводит адаптационные курсы для трудовых мигрантов. Эти программы охватывают широкий спектр тем о местных традициях, правах и обязанностях мигрантов, а также функциональные аспекты жизни в новой стране;

- во-вторых, языковые подготовительные курсы для детей должны стать важной частью системы поддержки. Особенно, в связи с принятием федерального закона: с 1 апреля 2025 года вводится обязательное тестирование на знание русского языка для детей иностранцев при их приеме в российские школы.

Также стоит рекомендовать мероприятия, которые собирают мигрантские семьи вместе и способствуют их социализации. Это могут быть культурные фестивали, спортивные состязания, праздники, которые помогают создавать связи между различными группами людей, включая местных жителей и мигрантов. В итоге, интеграция различных форм поддержки представляет собой комплексный подход, который может значительно улучшить качество жизни транснациональных семей и помочь им успешно адаптироваться к новым условиям жизни.

Перспективы дальнейшего исследования могут включать более детальное изучение изменений в воспитательных практиках, влияние дистанционного родительства на развитие детей, а также анализ мер существующих социальных программ и оценку результативности внедрение конкретных рекомендаций.

Список литературы

Абашин С. Среднеазиатская миграция: практики, локальные сообщества, транснационализм // Этнографическое обозрение. М., 2012. № 4. С. 10.

Борисова Е. Родительство на расстоянии: транснациональные практики в семьях мигрантов из Таджикистана // Антропологический форум. 2016. № 28. С. 228-245.

Бредникова О., Ткач О. Дом для номады // Laboratorium. 2010. № 3. С. 73.

Забродская А., Меир Н., Карпава С., Рингблом Н., Риттер А. Семейная языковая политика в многоязычных семьях во время пандемии COVID-19: данные из Кипра, Эстонии, Германии, Израиля и Швеции // Языки. 2023. Т. 8. С. 263. DOI: 10.3390/languages8040263.

Кристенсен, П. С. Переосмысление важности расстояния в жизни транснациональных семей: как и почему родители-мигранты из Дании передают «датскость» своим детям, поселившимся в Австралии // Nord. J. Migrat. Res. 2020. № 10. С. 34-50. DOI:10.2478/njmr-2019-0025

Левандовская Е. Н., Пряхина А. В. О концепте гибридизации в исследованиях национально-культурной идентичности // Обсерватория культуры. 2015. № 5. С. 4-9.

Леденева, В. Ю. Социологическое измерение социальной адаптации трудовых мигрантов: региональный аспект // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022. Т. 15, № 4. С. 106-119. DOI: 10.17213/2075-2067-2022-4-106-119.

Леденева В. Ю., Мищук С. Н. Семья и деловая активность женщин, иммигрировавших в Россию // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19, № 1. С. 25-35. DOI:10.52180/1999-9836_2023_19_1_2_25_35.

Мерла Л., Килки М., Уайлдинг Р., Балдассар Л. Глава 27: Ключевые события и перспективы в изучении транснациональных семей // Справочник по социологии семьи. Челтенхэм: Edward Elgar Publishing, 2021.

Недельку, М., Фернандес, Г. Г., и Висс, М. Конфигурационный подход к транснациональным семьям: кто и где является членом семьи в случае с мобильными пожилыми людьми? Glob. Netw. 2023. DOI: 10.1111/glob.12466.

Осадчая Г. И., Юдина Т. Н., Кочербаева А. А. Репродуктивное поведение мигрантов из стран Центральной Азии в Московской агломерации // ДЕМИС. Демографические исследования. 2023. Т. 3, № 4. С. 78-91. DOI: 10.19181/demis.2023.3.4.5.

Пешкова В. М. Проектная карточка Фонда фундаментальных исследований. URL: https://rscf.ru/project/22-18-00377/ (дата обращения: 10.10.2024).

Пешкова В. М. Транснациональные особенности семейной экономики трудовых мигрантов из Средней Азии в России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. № 1. С. 240-255.

Толмачева А. Ю. Семьи мигрантов из постсоветских государств: между родиной и Россией // Вестник Института социологии. 2022. Т. 13, № 3. С. 49-69. DOI: 10.19181/vis.2022.13.3.830

Харрис А., Балдассар Л., Робертсон С. Укоренение во времени и пространстве? Изменение интимных отношений в процессе миграции и жизненного пути мобильных молодых людей // Population, Space and Place. 2020. Т. 26. DOI: 10.1002/psp.2357.

Шевченко И. О. Транснациональное родительство: исследования и проблемы // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2016. № 2(4). С. 84-91.

Эрлингхаген М. Транснациональный жизненный цикл: интегрированная и единая теоретическая концепция для исследований миграции. Ethn. Racial. 2023. Stud. 44. Рр.1337-1364. DOI:10.1080/01419870.2021.1880014

Baldassar L. Missing kin and longing to be together: emotions and the construction of co-presence in transnational relationships // Journal of Intercultural Studies. 2008. Vol. 29. Pр. 247-266. DOI: 10.1080/07256860802169196.

Levitt P., Glick Schiller N. Conceptualizing simultaneity: a transnational social field perspective on society // International Migration Review. 2004. Vol. 38, № 3. Pр. 1002-1039. DOI: 10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x.

Levitt P., Jaworsky B. N. Transnational migration studies: Past developments and future trends // Annual Review of Sociology. 2007. Vol. 33. P. 133.

Ngan L. L. S., & Chan A. K. W. Transnational familyhood and migration strategies among parachute kids-turned-parents from Hong Kong. Asian Studies Review, 2021. Vol. 46, № 2. Рр. 197-214. DOI: 10.1080/10357823.2021.1937939

Parreñas R. S. Transnational fathering: gendered conflicts, distant disciplining and emotional gaps // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2008. Vol. 34, № 7. Pр. 1057-1072.

Portes A., Guarnizo L., Landolt P. The study of transnationalism: pitfalls and promise of an emergent research field // Ethnic and Racial Studies. 1999. Vol. 22, № 2.

Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C. From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration // Anthropological Quarterly. 1995. Vol. 68. Pр. 48-63. DOI: 10.2307/3317464.