Роль и значение института волонтерства в совершенствовании процесса социализации современной студенческой молодежи

Aннотация

Активная социальная деятельность играет ключевую роль в формировании гражданской позиции, патриотизма и моральных принципов у молодежи. Волонтерство, в частности, обладает значительной социальной ценностью для общества и является важным инструментом в социализации молодого поколения. Оно содействует развитию чувства ответственности, сопричастности к общественным проблемам и стремлению к позитивным изменениям. Участие в социальных проектах и добровольческих инициативах позволяет молодежи приобретать ценный опыт, развивать навыки командной работы и коммуникации, а также осознавать свою роль в построении более справедливого и гармоничного общества. Целью статьи является исследование роли и значения института волонтерства в совершенствовании процесса социализации современной студенческой молодежи. Эмпирической основой статьи стали результаты социологических опросов студенческой молодежи города Орла «Волонтерство как фактор социализации современной студенческой молодежи» (массовый опрос) (2023 г.) и «Волонтерство как институт социализации современной студенческой молодежи» (экспертный опрос) (2024г.). Результаты исследования показали, что студенческая молодежь воспринимает волонтерскую деятельность как значимое полезное для общества действие, которое открывает новые горизонты в процессе саморазвития, через получение нового опыта и знаний. Волонтерство является ответственным, социально-значимым делом, которое требует собранности, определенных умений, знаний и черт характера. Эти качества влияют на восприятие традиционных ценностей субъектом, так как они отражают способность настойчиво идти к цели, трудолюбие, самоконтроль, дисциплинированность, умение управлять ситуацией и т.п. На сегодняшний день укрепление традиционных ценностей – одна из основных задач российского общества, и данную цель можно достичь, привлекая молодежь к волонтерской деятельности, так как она является прямым отражением всех данных ориентиров. Также были выявлены факторы, позитивно и негативно влияющие на включение студенческой молодежи в волонтерскую деятельность на постоянной основе.

Ключевые слова: студенческая молодежь, институт волонтерства, социализация, традиционные ценности, социологическое исследование

Введение (Introduction). Российская Федерация – государство с богатой историей, уникальным культурным наследием, значительным политическим и экономическим потенциалом, развитию которого во многом способствуют научные открытия, разработки, инновационные решения и идеи новых генераций.

Рассматривая молодое поколение как стратегический ресурс государственной и общественной филиации, акторы социально-политической сферы направляют свою деятельность на формирование поколения россиян, обладающих высокими моральными принципами, чувством сопричастности к происходящему в стране, активной гражданской позицией. В данном контексте и органы публичной власти, и некоммерческие организации, и научное сообщество уделяют внимание волонтерству как средству воспитания социально ответственной личности, включенной в решение общественно значимых задач.

Президент РФ В. В. Путин во время видеообращения на первом съезде Российского движения детей и молодежи, состоявшегося 18 декабря 2022 года, подчеркнул, что «молодое поколение призвано совершать прорывы, брать высоты, которые прежде казались невозможными – это их особая миссия». По словам главы государства, для многих молодых людей в современной России стало нормой жизни участие в волонтерской деятельности, поэтому одной из задач молодежной политики должно стать создание условий для прохождения практики студентами в волонтерских центрах, благотворительных фондах. Институт волонтерства, по его мнению, помогает сохранять национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России.

Согласно нормам профильного закона РФ «О благотворительности и добровольчестве (волонтерстве)» № 135-ФЗ от 11 августа 1995 года, целями волонтерской деятельности могут являться поддержка социально незащищенных граждан, защита животных, поиск пропавших без вести, содействие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, донорство и другие направления. Как показывает практика, сегодня молодые люди проявляют себя в социальном, спортивном, культурном, экологическом и других направлениях волонтерства. Они успешно справляются с ролью волонтера, тим-лидера, координатора или руководителя направления. А средний возраст добровольцев составляет 25 лет.

Волонтерство позволяет новым генерациям адаптироваться к общественным нормам и ценностям, развивать необходимые навыки и качества для успешной интеграции в социум; оно становится инструментом для самореализации молодежи в общественно полезной деятельности.

Целью статьи является исследование роли и значения института волонтерства в совершенствовании процесса социализации современной студенческой молодежи.

Методология и методы (Methodology and Methods). Отметим, что сущность обозначенной ранее дефиниции, роль волонтерской деятельности в общественно-политической сфере, мотивы участия активно обсуждаются с различных методологических позиций в социо-гуманитарном дискурсе в рамках социологии, политологии, философии, педагогики и психологии. В данной работе мы опираемся на концепцию форм капитала П. Бурдье и социологический подход М. В. Певной к сущности волонтерства. Исследовательский интерес представляют собой работы Ф. Т. Талибовой и Ю. Р. Хайруллиной (Талибова, Хайруллина, 2022), Н. Ю. Налетовой и Н. И. Маханьковой (Налетова, Маханькова, 2022), а также Е. Н. Дорофеевой, Д. Н. Пчельниковой, М. К. Переладовой (Дорофеева, Пчельникова, Переладова, 2024), раскрывающие роль волонтерства в процессе социализации молодежи. Авторы приходят к выводу, что волонтерская деятельность позволяет участникам найти свой путь и своё предназначение, раскрыть свой потенциал и выразить себя, стать значимым и полезным для общества. В научных трудах А. П. Боровикова подчеркивается, что на процессе социализации должны влиять и органы публичной власти, и институты гражданского общества (Боровиков, 2022).

Влияние института волонтерства на механизм формирования традиционных ценностей студенческой молодежи иллюстрируют М. А. Арефьева, А. Г. Довыденкова и А. А. Василенкова. Авторы акцентируют внимание на идейной составляющей волонтерства, затрагивающей нравственно-этические ценности личности в социуме (Арефьева, Довыденкова, Василенкова, 2021). О влиянии традиции благотворительности (милосердия, взаимопомощи, соборности) на формирование духовно-нравственных оснований, присущих российской цивилизации, рассуждает И. Х. Шонус (Шонус, 2022). В. П. Майкова и О. А. Данилова считают, что основным ориентиром в духовно-нравственном становлении личности является осмысление значимости волонтерских действий и восприятие самим волонтером ценности своей деятельность (Майкова, Данилова, 2022). О. В. Зиневич и Е. А. Мелехина видят в студенческом волонтерстве возможности стабильного развития в условиях глобального кризиса и трансформации социальной политики российского государства (Зиневич, Мелехина, 2024). Анализируют развитие волонтерской деятельности через воссоздание идейно-духовной атмосферы прошлого и раскрывают этапы становления помогающих практик с начала развития российской цивилизации Ю. Ю. Путилина, А. А. Поляков, Ю. В. Дорохова (Путилина, Поляков, Дорохова, 2023). Комплексный социологический анализ современных практик волонтерской деятельности лег в основу работ А. А. Алексеенок, Н. В. Проказиной и других, которые подчеркивают влияние волонтерства на формирование личности молодых людей (Алексеенок, Путилина, 2022; Проказина, Алексеенок, 2019).

В публикациях Т. В. Бурченко обоснована и выявлена необходимость развития волонтерства как перспективной деятельности, способствующей социализации обучающихся молодых людей (Бурченко, 2017). О трендах развития волонтерства как социального института дискутируют А. Г. Филипова, О. Г. Зубова, А. А. Ипполитова (Филипова, Зубова, Ипполитова, 2022).

С целью изучения восприятия студенческой аудиторией волонтёрства как инструмента социализации и выявления ключевых аспектов этого явления на кафедре «Социология и социальные технологии» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС было проведено два социологических исследования. В их проведении приняли участие авторы этой статьи. Первое исследование «Волонтерство как фактор социализации современной студенческой молодежи» проводилось в январе-феврале 2023 года. В качестве метода исследования было выбрано анкетирование студентов высших учебных заведений и колледжей города Орла с использованием платформы «Яндекс.Формы». В опросе приняли участие 852 респондента. Выборка репрезентативна по полу, форме обучения (высшее или среднее профессиональное образование) и направлениям подготовки. Средняя ошибка выборки составила

менее 3%.

С целью более детального исследования воздействия волонтёрской деятельности на процесс социализации студенческой молодёжи, опираясь на результаты проведённого массового опроса студентов, был скорректирован инструментарий и осуществлён экспертный опрос среди студентов-волонтёров на тему «Волонтёрство как институт социализации современной студенческой молодёжи». Исследование проводилось в марте-апреле 2024 года. Опрошено 83 эксперта, отобранных по критерию занятия волонтерством на постоянной, периодической или ситуативной основе. При составлении программы и инструментария использовались результаты исследований, проведенных по заявленной проблематике в социологической лаборатории кафедры «Социология и социальные технологии» (Меркулов, 2022; Меркулов, 2024).

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Проведенные исследования показали важность присутствия волонтерской деятельности в студенческой жизни.

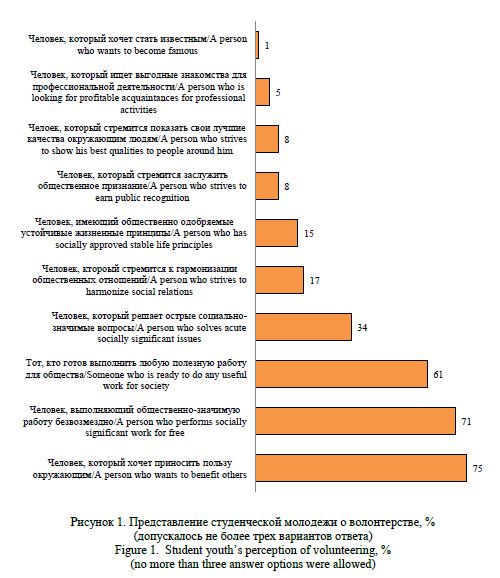

В целом 96% респондентов считают подобную социальную практику полезной (полностью поддержали данный тезис 78% опрошенных), не согласились с данным утверждением всего 4%. Это указывает на то, что студенчество в целом положительно относится к волонтерской деятельности и видит в ней значимую роль. Результаты подчеркивают, что волонтерство воспринимается в студенческой среде как деятельность, приносящая пользу как обществу, так и самим волонтерам. Учитывая, насколько значима и важна волонтёрская деятельность в современном обществе, наш исследовательский интерес был сосредоточен на том, как студенты представляют себе людей, которые выбрали данное направление (Рисунок 1).

Большинство опрошенных (около двух третей) воспринимают волонтера как человека, чья деятельность приносит пользу обществу и выполняющего социально-значимую работу исключительно добровольно и на безвозмездной основе – 75% и 71% соответственно. Значительная часть опрошенных (61%) также считает, что волонтер готов выполнять любую работу, если она направлена на пользу (благо) людей. Преобладание данных ответов свидетельствует, что в студенческой среде сформировался определенный образ волонтера, который обладает набором важных для социума качеств. Третья часть респондентов (34%) видят волонтеров как людей, решающих острые социальные проблемы. 17% считают, что волонтеры стремятся к гармонизации общественных отношений или живут согласно социально одобряемым принципам (так указали 15% опрошенных). Однако, меньшая часть студентов отметила наличие корыстных мотивов у волонтеров: 8% считают, что они стремятся показать себя с лучшей стороны, 5% – ищут полезные связи для карьеры, а 1,5% – стремятся к популярности. Таким образом, в молодежной среде доминирует представление о волонтерстве как о социально значимой, добровольной и альтруистической деятельности, ориентированной на помощь другим, но есть и те, кто видит в этом личную выгоду.

Социальная зрелость выступает ключевым показателем социального развития индивида. Этот феномен отражает достижение личностью устойчивого состояния, которое проявляется в целостности ее мировоззрения и предсказуемости поведения. Другими словами, социально зрелый человек обладает сформировавшейся системой ценностей, убеждений и принципов, которые определяют его поступки и реакции на различные ситуации. Сюда относятся социально ориентированное поведение, сформированные ценностные ориентации и адекватное восприятие себя и окружающих. Это важный показатель жизнедеятельности индивида в обществе, отражающий его убеждения, мировоззрения, способность к взаимодействию (Коляда, Гребинь, 2021). Таким образом, речь идет о самостоятельности, без которой нет возможности говорить об ответственности и инициативности у молодого поколения (Путилина, 2024). В данной связи респондентам был задан вопрос: «Являются ли тождественными процессы становления индивида и его идентификация себя в обществе?». Большинство опрошенных молодых людей (89%) согласились с данным высказыванием. Они полагают, что для осознания себя как самостоятельного члена общества необходимо ощущать свою принадлежность к нему. Важную роль в этом процессе играет волонтерство, охватывающее широкий спектр социальной деятельности. Участие в волонтерских проектах позволяет новым генерациям осознать свою значимость и важность взаимопомощи, а также развить различные навыки. Приобретенный опыт способствует укреплению уверенности в собственных силах, что, в свою очередь, положительно влияет на процесс становления личности и самоидентификации в обществе.

Волонтёрство является ответственным и социально значимым делом, требующим собранности, определённых навыков, знаний и личностных качеств. Последние представляют собой уникальные особенности, которые определяют ментальность и реакции индивида, проявляясь в его поведении, взглядах, эмоциях и способах взаимодействия с окружающим миром. Каждый человек обладает неповторимым набором таких качеств (Коляда, Гребинь, 2021). Разрешение возникающих вопросов требует понимания других, умения работать в команде и быстро принимать решения. Эти навыки невозможны без готовности принятия чувств окружающих.

Черты характера и особенности поведения индивида, которые имеют существенное значение для социального взаимодействия, считаются основополагающими для общества и государства. Они служат фундаментом для единого вектора развития социума, а также оказывают влияние на мировоззрение и этические установки личности. Это целый комплекс социальных характеристик, навыков и способностей, которые помогают человеку адаптироваться в различных сферах общественной жизни и достигать успеха в профессиональной деятельности. К ним можно отнести такие качества, как ценность жизни и достоинство, права и свободы каждого человека, патриотизм и гражданственность, ответственность за судьбу своей страны, нравственность, семейственность, трудолюбие, духовность, гуманизм, взаимопомощь, стремление к справедливости, милосердие и другие. Условия, способствующие развитию этих качеств, важны не только для самого человека, но и для государства в целом.

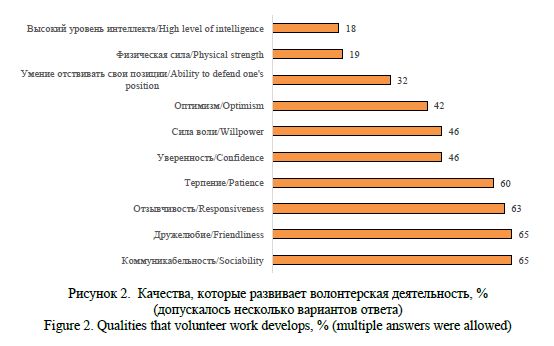

Эти вариативные сочетания влияют на жизненные стандарты и стратегии, выбираемые личностью в процессе взаимодействия с обществом, что закладывает основу успешности, активности, инициативности. В процессе своей волонтёрской деятельности человек сталкивается с разнообразными ситуациями, которые позволяют ему осознать, каких качеств ему не хватает и что необходимо развить для успешной социализации. Ответы на вопрос о том, какие качества можно развить благодаря волонтёрской деятельности, представлены на Рисунке 2.

Так, респонденты в первую очередь выделили социальные качества, которые связаны с умением взаимодействовать с окружающими людьми. Среди них наиболее часто упоминались коммуникабельность (65%), дружелюбие (65%) и отзывчивость (63%). Эти качества способствуют развитию эмпатии, эффективной коммуникации и построению отношений. На втором месте по значимости находятся поведенческие качества, такие как терпение (60%), сила воли (46%), оптимизм (42%) и умение отстаивать свои позиции (32%). Эти личностные характеристики оказывают существенное воздействие на деятельность субъекта, поскольку они отражают его способность к настойчивости в достижении целей, трудолюбие, самодисциплину, организованность и умение управлять ситуацией. На третьем месте по значимости находятся физические качества, составляющие 19%, и интеллектуальные – 18%. Это ещё раз подтверждает позитивное влияние волонтёрской деятельности на социализацию её участников.

Участвуя в волонтерской деятельности, люди испытывают милосердие, доброту и сострадание, что положительно сказывается на их эмоциональной регуляции. Согласно опросам, 84% волонтеров отмечают, что это помогает им контролировать гнев. Подавляющее большинство (90% респондентов), считают волонтерство эффективным способом саморазвития. Таким образом, волонтерство не только приносит пользу нуждающимся, но и способствует личностному росту волонтеров, развивая их эмоциональный интеллект и стремление к самосовершенствованию.

Отметим, что некоторые направления волонтерской деятельности дают возможность приобрести уникальный опыт человеческих взаимоотношений, переосмыслить свои взгляды и ценности.

Например, помогая онкобольным, пожилым людям или заключенным, волонтеры сталкиваются с экзистенциальными вопросами о жизни, смерти, одиночестве и свободе. Взаимодействие с людьми, находящимися в трудных жизненных обстоятельствах, заставляет задуматься о собственной жизни и проблемах. Волонтеры переосмысливают свои ценности, приоритеты и жизненные цели. Поиск ответов на сложные вопросы становится естественным следствием волонтерского опыта. Большинство респондентов (81%) считают, что волонтерство является способом поиска смысла жизни и ответов на «трудные» вопросы, в то время как лишь небольшая часть (19%) сомневается в этом утверждении. Таким образом, волонтерская деятельность способствует личностному росту и самопознанию, мотивируя к поиску более глубокого смысла в жизни.

Освоение нравственных императивов социума способствует формированию мировоззрения молодого поколения, определяющего его отношение к социально значимой деятельности. Это предполагает, что ценности, отражающие национальные особенности русского менталитета, опираясь на общечеловеческие, формируют убеждение в том, что благополучие в жизни напрямую связано с личностным самоопределением (Федорук, 2016).

Волонтёрская деятельность оказывает положительное влияние на самооценку и чувство собственного достоинства участников. Осознание своей полезности и получение благодарности способствуют раскрытию духовности и укреплению чувства собственной значимости. Большинство экспертов подтверждают эту связь: 55% считают, что волонтёрство однозначно формирует самоуважение, а 31% склоняются к положительному ответу. Лишь небольшая часть экспертов выражает сомнения (10%) или отрицает влияние волонтёрской деятельности на самоуважение (4%). Таким образом, результаты экспертной оценки подчеркивают значимую роль анализируемой практики в развитии чувства собственной ценности и значимости у людей.

Согласно опросу, большинство респондентов считают волонтерскую деятельность мотивирующим фактором, способствующим усвоению социальных норм. Более половины опрошенных (58%) полностью согласны с этим утверждением, выражая уверенность в прямой связи между волонтерством и принятием социальных норм. Еще треть респондентов (35%) склоняются к согласию, полагая, что волонтерская деятельность скорее способствует усвоению социальных норм, чем нет. Таким образом, суммарно 93% опрошенных в той или иной степени видят положительное влияние волонтерства на процесс социализации личности. Этот результат подчеркивает важную роль волонтерской деятельности в формировании социально ответственного поведения и укреплении ценностей в обществе.

Большинство молодых людей согласны с тем, что волонтерство играет важную роль в социализации. Более половины (55%) однозначно утверждают это, а еще 37% склоняются к положительному ответу. Это подтверждает, что молодежь рассматривает волонтерскую деятельность как фактор, способствующий усвоению социально одобряемых норм поведения. Волонтерство помогает молодым людям адаптироваться к обществу и перенимать традционные ценности; оно воспринимается не только как способ оказания помощи, но и как важный инструмент для формирования личности и социальной адаптации.

Участие в жизни незнакомых людей, оказание им помощи и поддержки в сложных жизненных ситуациях – это базовая ценность личностного становления индивида. Добровольность в выборе направления деятельности и самостоятельность в принятии решений в волонтерских практиках способствуют наиболее полной социальной самореализации. Самостоятельность и добровольность в волонтерстве являются ключевыми факторами, определяющими степень удовлетворения и пользу от этой деятельности, а также способствуют развитию у человека чувства ответственности.

Для более глубокого погружения в анализ влияния волонтерства на социализацию студенческой молодежи, на основе результатов проведенного массового опроса, мы обратились к группе молодых людей, которые считают себя волонтерами, так как принимают участие в добровольческих практиках на постоянной основе (не реже 1-2 раз в месяц) или время от времени (2-3 раза в год).

Стоит обратить внимание, что подавляющее большинство (72% опрошенных) получили свой первый волонтерский опыт в учебных заведениях. Это связано с доступностью, организованностью и возможностью интеграции волонтерской деятельности в учебный процесс, что облегчает привлечение и вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. Значительно меньшая доля респондентов (14%) начали свою волонтерскую деятельность в общественных организациях и молодежных центрах. Оставшиеся 14% указали категорию «другое».

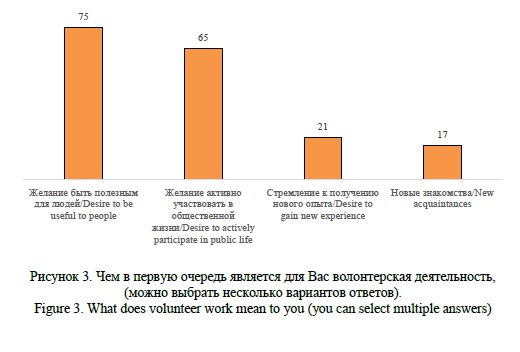

Волонтер готов на неоплачиваемый и при этом ресурснозатратный труд. Почему молодые люди по своей доброй воле выбирают такую активность? Что их мотивирует? Ответы студентов-волонтеров на эти вопросы отображены на Рисунке 3.

Большинство экспертов (75%) считают желание быть полезными основной мотивацией для работы в данном направлении. Значительная часть опрошенных (67%) отметила, что волонтерство для них – это возможность активно участвовать в жизни общества и проявлять гражданскую позицию. Для 21% респондентов важен опыт, который они приобретают, а для 17% – новые знакомства. Полученные данные указывают на стремление молодежи быть вовлеченной в общественные процессы и вносить свой вклад в улучшение социального устройства. Такие устремления проявляются не только в деятельности, направленной на решение социальных проблем, но и в осознанном развитии своих гражданских качеств. Молодое поколение стремится к активной жизненной позиции и участию в позитивных изменениях, что свидетельствует о формировании ответственного и социально активного общества.

Согласно опроса молодежи об их волонтерской деятельности, наиболее популярным направлением является событийное волонтерство. Почти все опрошенные студенты (94%) участвуют в организации праздничных и спортивных мероприятий, в той или иной степени. Другим значимым направлением является деятельность, связанная с улучшением окружающей среды. Около 70% респондентов занимаются уборкой и озеленением территорий, сортировкой и сбором мусора, экологическим просвещением, а также помогают диким и бездомным животным. Эти виды деятельности предоставляют молодежи возможность активно проявить себя и внести вклад в улучшение жизни общества и окружающей среды.

На социальное волонтерство обращают свое внимание 45% экспертов. Военно-патриотическое направление остается популярным среди студентов (48%), и значительная часть волонтеров (60%) начинают с помощи участникам СВО. Многие пробуют себя в разных направлениях (34%), что позволяет им приобретать практический и профессиональный опыт, решая разнообразные социально значимые вопросы. Студенты ищут возможности для самореализации, что способствует их развитию как специалистов и граждан.

Активная социальная деятельность играет ключевую роль в формировании гражданской позиции, патриотизма и моральных принципов у молодежи. Волонтерство, в частности, обладает значительной социальной ценностью для общества и является важным инструментом в воспитании молодого поколения.

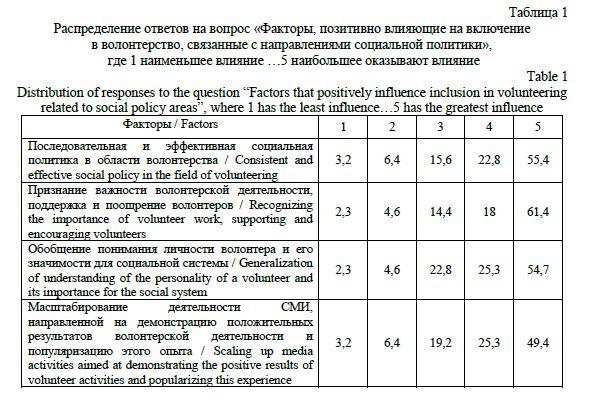

Далее мы предложили оценить по пяти бальной шкале факторы, позитивно влияющие на включение в волонтерство, связанные с направлениями социальной политики (Таблица 1).

Эксперты единогласно признали важность всех предложенных вариантов, причем более половины опрошенных считают их действенными. Среди них признание важности волонтерской деятельности и поддержка волонтеров по пяти бальной шкале оценили на пять 61,4% экспертов. Чуть меньше, 55,4%, отметили важность последовательной социальной политики в сфере волонтерства. Обобщенное понимание личности волонтера и его роли в обществе также получило высокую оценку – 54,7%. Менее, но все же значительное количество экспертов (49,4%) указали на важность расширения освещения в СМИ положительных результатов волонтерской деятельности и популяризации этого опыта среди широкой общественности. Таким образом, эксперты считают, что поддержка волонтеров, развитие социальной политики, повышение общественного осознания и освещение в СМИ являются ключевыми факторами успеха волонтерского движения.

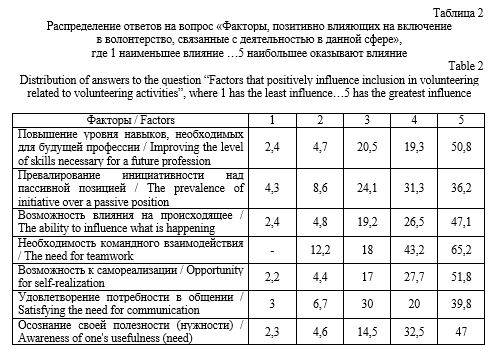

Конечно, молодые люди выбирают волонтерство из желания помочь и внести свой вклад в развитие общества, однако для студенчества, в силу возрастных особенностей, очень важно идентифицировать себя со значимыми, известными сообществами, важно видеть оценку своих действий со стороны, многим не нравиться «оставаться в тени», наоборот молодежь стремится демонстрировать результаты своей деятельности. Распределение ответов на вопрос «Факторы, позитивно влияющие на включение в волонтерство, связанные с деятельностью в данной сфере» представлены в таблице 2.

Студенты-волонтеры, выступающие в роли экспертов, отмечают, что командное взаимодействие является основным мотивом для участия в волонтерской деятельности (65,2%). Возможность самореализации также высоко ценится (27,7% поставили 4 балла, 51,8% – 5 баллов), поскольку волонтерство позволяет молодежи раскрыть свой потенциал. Развитие профессиональных навыков важно для 50,8% опрошенных. Помимо командной работы, профессионального роста и самореализации, студенты ценят возможность влиять на происходящее и быть полезными (47%), общение (39%) и проявление инициатив (36%). При этом, незначительность данных факторов для себя отметили лишь 2,4% и 3,6% респондентов.

Для того чтобы осмыслить, каким образом вовлечь молодёжь в активное волонтёрское движение, необходимо проанализировать сложности, которые возникают на этом пути и препятствуют вступлению в ряды волонтёров.

По мнению опрошенных экспертов, главная причина, по которой студенты не становятся волонтерами, – это нехватка времени (на это указали 76% респондентов) – плотный учебный график и необходимость подрабатывать. Шестидневная учебная неделя оставляет мало свободного времени, а низкие стипендии вынуждают многих студентов искать работу, чтобы удовлетворить свои потребности. Это не позволяет им активно участвовать в общественной жизни. Отсутствие опыта является препятствием лишь для незначительной доли опрошенных – 7%. Недостаток материальных средств, таких как оплата проезда или приобретение специальной одежды, также сдерживает небольшую часть потенциальных волонтеров, а именно 13%. Каждый третий из опрошенных обратил внимание на «недостаточность информации» о возникающих социальных проблемах и организациях, которые занимаются их разрешением – 32% и 39% соответственно. Таким образом, временные ограничения, а не отсутствие опыта выступают ключевым фактором, препятствующим вовлечению студентов в волонтерскую деятельность.

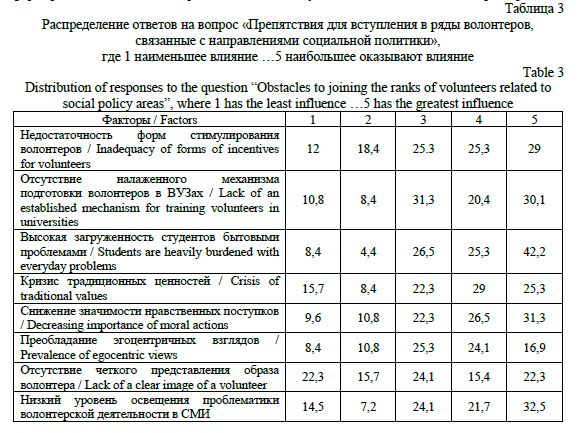

Факторы, негативно влияющие на включение в волонтерство, связанные с направлениями социальной политики, представлены в таблице 3.

Основным препятствием, значительно снижающим вероятность включения в волонтерство новичков, половина из опрошенных студентов-волонтеров считают «низкий уровень освещения проблематики волонтерской деятельности» – 21,7% и 32,5%; также данную позицию оценили, как нейтрально влияющую на данный процесс 24,1% респондентов. Мнения студентов относительно влияния такого фактора как «отсутствие четкого представления об образе волонтера» оказались противоречивыми. Почти четверть опрошенных (24,1%) считают это влияние маловероятным. Примерно каждый седьмой (15,7%) скорее не согласен с наличием влияния. Значительная группа респондентов (22,3%) полагает, что это никак не повлияет. Ещё одна группа (14,5%) допускает негативное воздействие, а около пятой части (22,3%) уверены, что формирование такого образа может действительно отрицательно сказаться на волонтерстве. Таким образом, часть опрошенных считает влияние несуществующим или маловероятным, другая часть – допускает или даже убеждена в его негативном характере.

Мнения экспертов о влиянии эгоцентризма на волонтерство также разделились. Около 19% респондентов считают, что стремление к удовлетворению собственных потребностей практически не влияет на желание новичков стать волонтерами. Четверть опрошенных (25,3%) рассматривают эгоцентризм как малозначимый фактор. Однако, значительная часть экспертов, а именно 41%, полагают, что преобладание эгоцентричных взглядов оказывает существенное влияние на проблематику волонтерской деятельности. В целом, несмотря на наличие мнения о незначительности данного фактора, весомая часть экспертов указывает на его важность в контексте волонтерства.

Анализ ответов экспертов касательно проблемы снижения значимости нравственных поступков, морали, сострадания и милосердия в современном обществе показывает следующее распределение оценок важности по шкале от 1 до 5: 9,6% респондентов оценили фактор как наименее важный (1), 10,8% выбрали оценку 2, 22,3% – оценку 3, 26,5% – оценку 4, и 31,3% посчитали данный фактор наиболее значимым (5). Таким образом, большая часть экспертов (более половины) склоняется к мнению, что снижение значимости нравственных ценностей является важной или очень важной проблемой современного общества.

Эксперты считают, что основным фактором, снижающим вовлеченность студентов в волонтерство, является высокая загруженность бытовыми проблемами и недостаток времени (это подтвердили 26,5%, 25,3% и 42,2% респондентов, присвоив фактору 3, 4 и 5 баллов соответственно). Отсутствие четкой системы подготовки волонтеров также является значимым препятствием (50,5% экспертов). Еще 31% считает это умеренным, но действенным препятствием, оценивая в 3 балла. Недостаточное моральное стимулирование волонтеров также негативно влияет на их вовлеченность, оценки распределились следующим образом: 12,1%, 8,4%, 25,3%, 25,3% и 29% присвоили этому фактору 1, 2, 3, 4 и 5 баллов соответственно. Таким образом, основными проблемами являются нехватка времени, отсутствие подготовки и недостаток мотивации.

Анализ факторов, негативно влияющих на включение в волонтерство, связанных с направлениями волонтерской деятельности, проиллюстрировал следующее. Все позиции, предложенные в анкетном опросе, были расценены экспертами как факторы действительно имеющие негативные последствия на включение в ряды волонтеров студенческой молодежи. Лидирующее положение в данной иерархии занимает «использование труда волонтера в личных целях» – 31,5% оценили на 5 баллов, на 4 и 3 балла – 20,5%, 26,5% соответственно. Второе место занимает позиция «невозможность получить вторичную выгоду» (повышение стипендии, льготное поступление), вызывает недоверие у каждого 3-4 из опрошенных экспертов – 27,7%, 19,3%, 26,5% (5, 4, 3 баллов). Вторичная выгода в виде льгот, признания или поощрений является сильным мотивирующим механизмом, ее отсутствие снижает желание проявлять какую-либо активность. Тот же вывод можно сделать и по поводу несвоевременности реагирования на проявленную инициативу. Это, по мнению экспертов, снижает вероятность развитие опыта в рамках различных волонтерских практик у личности, по мнению половины из опрошенных респондентов – 26,5% и 25,5% оценили, как фактор, который влияет с очень высокой вероятностью (4 и 5 баллов), а 33,7% оценили по предложенной шкале на 3 балла. В целом, исследование подчеркивает важность этичного отношения к волонтерам, а также необходимость предоставления стимулов и своевременной поддержки для поддержания мотивации и вовлеченности в волонтерскую деятельность.

Успех любой инициативы, особенно основанной на личной вовлеченности, напрямую зависит от устойчивости и долгосрочности её существования. Волонтерская деятельность – яркий тому пример. Если опыт волонтеров будет оставаться незамеченным, то их энтузиазм быстро начнет уменьшаться. В связи с возрастающей ролью волонтёров в решении актуальных социальных проблем, вопрос поддержки волонтерской деятельности приобретает особую важность. Помимо государственной помощи в реализации социальных проектов с участием волонтеров, необходимо также оказывать нематериальную поддержку в виде поощрений для активных и постоянных участников различных направлений волонтерства: образовательного, психологического, социально-бытового.

Опрос волонтеров-экспертов показал, что в Орловской области наибольшую поддержку органов публичной власти получает патриотическое волонтерство (83%) и спортивное направление (46%). Событийное и культурное волонтерство поддерживается в меньшей степени, но все еще значимо (32% и 28% соответственно). Донорское, медицинское и социальное направления волонтерской деятельности получают наименьшую поддержку, по мнению опрошенных (25%, 24% и 21% соответственно). Таким образом, приоритет в поддержке волонтерской деятельности в регионе отдается патриотическим инициативам, за которыми следуют спортивные, событийные и культурные проекты. Социально ориентированные направления, такие как помощь донорам, медицинская поддержка и социальное волонтерство, нуждаются в дополнительном внимании и ресурсах.

Среди мер стимулирования волонтеров в их деятельности, занимают почетные грамоты и подобные награды – 57%, форумы и конференции, которые посвящены победам волонтеров, а значит приветствуют их заслуги и успехи – 44% и приятная возможность провести свой досуг в музее или на концерте – 30% отметили. К сожалению меры, которые могут действительно стать вторичной выгодой, стимулирующей проявление активности и инициативность в молодых людях, занимают далеко не почетное место среди действующих волонтеров: участие в семинарах, льготы при поступлении, дополнительные баллы отмечают всего – 16%, 16% и 14% соответственно. Предоставление денежных средств и помещений для осуществления деятельности выделили – 13% и 7% экспертов. Незначительная часть волонтеров видела публикации о своей деятельности – 5%. Так же стоит обратить внимание, что каждый пятый респондент – 20%, отмечает, что не сталкивался с поощрениями за последний год своей работы в волонтерстве.

Отвечая на открытый вопрос «Какие вы могли бы предложить формы стимулирования, способствующие вступлению в ряды волонтеров», эксперты выделяют такие стимулирующие меры поддержки как – «…обязательные льготы при поступлении», «…льготы при сдаче сессии». Важным фактором является предоставление волонтерам возможности проявить себя и свои идеи, давая им пространство для инициативы. Дополнительным стимулом служит публичное признание: информация об участниках и их вкладе должна широко освещаться. Возможность пройти стажировку в профильных организациях рассматривается как ценный стимул, позволяющий волонтерам получить практический опыт и расширить свои профессиональные навыки. Все эти меры направлены на создание благоприятной и привлекательной среды для волонтерской деятельности.

Заключение (Conclusions). Анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать вывод что, студенческая молодежь воспринимает волонтерскую деятельность как значимое полезное для общества действие, открывающее новые горизонты в процессе саморазвития, через получение нового опыта и знаний. Систематическое участие молодых людей в помогающих практиках несомненно будет влиять на мировоззрение и этические установки каждого добровольца. Волонтерство формирует целый ряд социальных характеристик личности, навыки и способности, которые помогают человеку адаптироваться в различных сферах жизнедеятельности общества и достичь успеха в профессиональной деятельности. К ним можно отнести ценность жизни и достоинства, прав и свобод любого человека, патриотизм и гражданственность, ответственность за судьбу своей страны, нравственность, семейственность, трудолюбие, духовность, гуманизм, взаимопомощь, стремление к справедливости, милосердие и т.д. Условия, способствующие развитию данных характеристик личности, важны не только для самого человека, но и для государства в целом. Стоит отметить, что выбор направления волонтерской деятельности должен быть сделан молодыми людьми самостоятельно на добровольной основе.

Также в рамках нашего исследования был проведен анализ факторов, позитивно и негативно влияющих на вступление студенческой молодежи в ряды волонтеров, которые связаны с направлениями социальной политики и волонтерской деятельности.

В целом, волонтёрство играет ключевую роль в социализации современной российской молодежи, становясь действенным инструментом формирования гражданской ответственности, альтруизма и межличностных компетенций, и социальных навыков. Участвуя в добровольческой деятельности, молодые люди приобретают ценный опыт взаимодействия с различными социальными группами, учатся решать проблемы и работать в команде. Участие в добровольческих проектах даёт молодым людям возможность приобрести практический опыт взаимодействия с представителями различных социальных групп, способствует развитию навыков решения проблемных ситуаций и работы в команде.

В современных российских реалиях данный вид социальной практики приобретает особую актуальность, поскольку способствует преодолению социальной пассивности, формированию позитивных ценностей и укреплению чувства гражданской идентичности. При ряде определенных проблемных моментов волонтёрство становится важным фактором интеграции молодёжи в общество и подготовки её к активному участию в общественной жизни. В этой связи поддержка и развитие волонтерского движения должны быть в активной повестке заинтересованных акторов.

Список литературы

Алексеенок А. А. Волонтёрство как фактор формирования личности студенческой молодежи // Среднерусский вестник общественных наук. 2022. Т. 17, № 4. С. 31-46.

Арефьев М. А., Давыденкова А. Г., Василенкова А. А. Феномен волонтерства как отражение традиционной ценности взаимопомощи и поддержки (к 100-летию ухода из жизни П. А. Кропоткина) // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2021. Т. 21, № 3 (55). С. 262-272

Боровиков А. П. Инклюзивное социальное проектирование как инструмент социализации студентов с инвалидностью // Инновационное развитие профессионального образования. 2022. № 4 (36). С. 117-123.

Дорофеева Е. Н., Пчельникова Д. Н., Переладова М. К. Волонтерская деятельность студентов как фактор социализации // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 109-11. С. 90-92.

Зиневич О. В., Мелехина Е. А. Российское студенческое волонтёрство в контексте целей и ценностей устойчивого развития // Высшее образование в России. 2024. Т. 33, № 3. С. 104-125.

Коляда В. И., Гребинь С. Н. Педагогическая социология и теоретические аспекты проблемы социализации личности // Colloquium-Journal. 2021. № 29-1(116). С. 18-19.

Майкова В. П., Данилова О. А. Волонтёрство как фактор духовно-нравственного развития личности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2022. № 2. С. 100-107.

Меркулов П. А., Алексеенок А. А., Леонова О. В. [и др.]. Молодежь региона в 2022-2024 гг: Информационный бюллетень социологической лаборатории. Орел: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2024. 224 с.

Меркулов П. А., Алексеенок А. А., Леонова О. В. Патриотическое воспитание современной студенческой молодежи. Информационный бюллетень социологической лаборатории: Научное издание. Орел: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 2022. 64 с.

Налетова Н. Ю., Маханькова Н. И. Волонтерство как средство социализации и нравственного становления студентов колледжа // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2022. № 2 (204). С. 312-316.

Путилина Ю. Ю. К вопросу о формировании ценностных ориентаций студенческой молодежи в процессе обучения // Социальная безопасность и социальный капитал: вызовы современности: Материалы Всероссийской научно-практической очно-заочной конференции. Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2024. С. 384-389.

Путилина Ю. Ю., Поляков А. А., Дорохова Ю. В. Культурно-историческая ретроспектива становления волонтёрства в России // Среднерусский вестник общественных наук. 2023. Т. 18, № 4. С. 158-177.

Проказина Н. В. Алексеенок А. А. Отношение молодежи к волонтерской деятельности: опыт фокус-группового исследования // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2019. № 4. С. 111-118.

Талибова Ф. Т., Хайруллина Ю. Р. Роль волонтерства в процессе социализации молодежи в современных российских условиях // Казанский социально-гуманитарный вестник. 2022. № 4(55). С. 74-78.

Федорук М. Г. Формирование нравственных ценностей старшеклассников в процессе волонтерской деятельности // Молодой ученый. 2016. № 12 (116). С. 804-806.

Филипова А. Г., Зубова О. Г., Ипполитова А. А. Тренды развития волонтерства как социального института: экспертное мнение // Власть и управление на Востоке России. 2022. № 4(101). С. 191-201.

Шонус И. Х. «Благое деяние в пользу общества»: социокультурные паттерны российского волонтерства (вехи отечественной истории) // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2022. Т. 13, № 2. С. 11-21.