Проявление цифровой маргинализации при вхождении в гибридное пространство современного общества (на примере начинающих пользователей)

Aннотация

Сегодня, когда люди оказываются на пересечении виртуальных и реальных социальных пространств, важно для минимизации негативные последствий понять феномен цифровой маргинализации. Понимание сути цифровой маргинализации важно ввиду увеличения рисков и стоимости ошибок цифровой трансформации, особенно с учётом социальных последствий отчуждения человека. Основная цель настоящего исследования заключается в выявлении уровня выраженности цифровой маргинализации при интеграции в гибридную среду современного общества. Исходная гипотеза исследования предполагает, что степень проявления маргинализирующих тенденций коррелирует с уровнем освоения цифровых и информационно-коммуникационных технологий, необходимых для полноценной жизнедеятельности в условиях гибридного пространства. Для верификации этой гипотезы осенью 2024 года был проведён социологический опрос с выборкой в 460 респондентов, которых попросили оценить свой пользовательский уровень. Анализ полученных данных показывает, что именно начинающие пользователи испытывают дезориентацию в политико-экономических, социально-культурных и технологических аспектах цифрового жизни общества. Для этой группа опрошенных характерны негативные субъективные переживания, возникающие при взаимодействии с цифровыми технологиями, сервисами и платформами, а также при необходимости погружения в цифровую реальность. Наиболее выраженным чувством у них оказалась боязнь утраты личных данных, а при восприятии гибридной реальности цифрового общества – страх перед будущим, как своим собственным, так и своих близких. Результаты опроса показывают, что примерно половина начинающих пользователей не ощущает необходимости осваивать цифровые устройства, технологии и сервисы. Это отсутствие потребности снижает мотивацию к изучению новых цифровых инструментов. Таким образом, можно констатировать, что проявление цифровой маргинализации при входе в гибридное пространство обусловлено уровнем овладения населением новыми технологиями.

Ключевые слова: гибридное пространство, цифровая маргинализация, цифровой разрыв, цифровое неравенство, цифровая эксклюзия, поколение беби-бума, начинающий пользователь

Введение (Introduction). В современном мире цифровые и информационно-телекоммуникационные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни: они используются повсеместно – дома, в школах, на работе и в общественных местах. Считается, что они открыли людям новые возможности жизнедеятельности независимо от их социального положения, пола, возраста или вероисповедания. Доступ в Интернет был установлен как новое фундаментальное право гражданина цифрового общества. Однако некоторые люди или целые группы рискуют оказаться на периферии цифрового общества в отличии от тех, кто успешно адаптировался к гибридной реальности, в которой получает распространение смешанное взаимодействие людей в виртуальных и реальных средах. Проблема состоит в том, что создание большого количества цифровых сервисов и платформ, наращивание объёмов цифровых услуг, которые, вне всякого сомнения, расширяют разнообразные возможности человека, но не создают благополучной жизни, если человек оказывается в пограничном положении между существованием в гибридном (цифровом) пространстве, где взаимодействуют на равных как люди, так и «умные» цифровые технологии, и жизнью в традиционном социуме, где сохраняются лишь отношения между людьми. В социологии переходное состояние обычно называют маргинальной позицией, тогда как сам процесс называется маргинализацией. В данном контексте мы говорим о цифровой маргинализации.

Невозможность удовлетворения основных потребностей, обретения репутации, престижа, авторитета или доверия в виртуальном сообществе, отстранённость от участия в процессах принятия общественно-политических решений в сетевом пространстве публичной коммуникации, а также вытеснение из системы потребления культурных благ (книг, фильмов, музыки и других видов искусства) в электронном формате ведут к цифровой маргинализации. Как и указывал Р. Парк, большинство маргинализируемых испытывает определённые негативные чувства (Park, 1950). Покинув реальный мир и столкнувшись с трудностями восприятия нового цифрового образа жизни, у современного человека может возникнуть страх за своё будущее и будущее близких людей в этом новом цифровом мире; внутреннее сопротивление из-за нежелания перемен; отчуждение от происходящих процессов цифровизации; тревога при столкновении с современным технологическим укладом жизни. В этом случае маргинальность представляет собой потерю объективной принадлежности к общности цифрового человека и проистекающую отсюда потерю субъективной идентификации себя как части современного общества.

Таким образом, сегодня очень важно понять суть цифровой маргинализации, поскольку его пребывание на границе гибридного пространства связано с критическим увеличением рисков и стоимости ошибок при продолжении цифровой трансформации без учёта социальных последствий отчуждения человека от жизнедеятельности в цифровом формате. Понимание процесса вытеснения индивидов на периферию социальной жизни под влиянием социотехнических факторов, становится крайне важным для предотвращения подобных негативных последствий. Думается, что осмысление «разделённости» человека по нескольким жизненным мирам требуют отдельного серьёзного исследования в контексте его субъективного ощущения благополучия.

Методология и методы (Methodology and methods). Среди работ, которые изучают дифференцирующие и дискриминирующие процессы, вызванные цифровизацией, наиболее близко к проблематике маргинальности находятся работы по социальному неравенству. Среди работ, рассматривающих цифровое неравенство с акцентом на неравный доступ к информационно-телекоммуникационным технологиям и цифровым сервисам следует отметить фундаментальные работы Дж. Ван Дейка (Van Dijk, 2020) и П. Норрис (Norris, 2001). Если раньше она сосредотачивалась главным образом на разнице в доступе к технологиям среди различных групп людей (так называемый «цифровой разрыв»), то в дальнейшем акцент сместился на анализ проблемы цифровых навыков пользователей как необходимого условия для использования ими цифровых технологий и медиа в повседневной жизни (Acharya, 2017), а также на вопросы, связанные с образом жизни, образованием и другими аспектами их повседневной деятельности (Ragnedda, Muschert, 2013, Robinson et al, 2015; Волченко, 2016; Добринская, Мартыненко, 2019; Imran, 2023). Сегодня уже активно обсуждаются аспекты цифрового неравенства, связанные с разным уровнем цифрового капитала граждан, понятого как уровень использования ресурсов информационно-коммуникационной среды для решения проблем своей жизнедеятельности (Вартанова, Гладкова, 2021), а также идёт концептуализация понятия «цифровое неравенство в эпоху алгоритмов (Мартыненко, Добринская, 2021). С течением времени концепция цифрового неравенства становилась всё более глубокой и сложной и на теоретическом уровне, в следствии чего она подвергается рефлексии со стороны научного сообщества (Вартанова, 2018; Костина, Чижов, 2021).

Одновременно с этим приходится констатировать, что отдельные интерфейсы цифровых сервисов сконфигурированы таким образом, что некоторые категории пользователей сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к услугам в цифровом формате. Это является формой цифровой эксклюзии (Warschauer, 2003). Различие концепций цифровой эксклюзии и цифрового неравенства проявляется в смещении акцента с неравенства доступа на ограничение доступа к правам. Цифровая эксклюзия характеризуется состоянием исключения, которое связано с маргинальным статусом человека, сопровождается чувствами неполноценности, озлобленности, страха, отчаяния, подавленности, стыда.

Следует отметить, что несмотря на схожесть концепции маргинализации с концепциями социального неравенства и социальной эксклюзии, она всё-таки отличается от них. Если концепция социального неравенства предполагает анализ социальных позиций, возникающих из-за неравенства доступа, навыков, возможностей, а концепция социальной эксклюзии – анализ положения лиц, исключённых из цифровой реальности и/или недопущенных к ней, то концепция маргинализации в большей степени акцентирует внимание на состоянии перехода к жизни на границах цифрового общества, при котором возникает рост «неуспешности» личной жизни индивида и нарастание негативных чувств. Сегодня стоит обратить внимание на следующие слова «обсуждение цифрового неравенства перешло от дихотомии включения и /или исключение к признанию маргинализации как важной проблемы. Эта перспектива подчёркивает, что быть исключенным все ещё может означать быть частью системы, хотя и с маргинальной стороны» (Demo, 2007: 7).

Необходимо внести несколько важных уточнений. Во-первых, в научной литературе «маргинальность» характеризует два связанных феномена: 1) нахождение индивида на периферии социума относительно общепринятых стандартов благополучия (в качестве маргинала выступает аутсайдер социума, пребывающий в основном на «дне» жизни); 2) переход индивида через границу двух социокультурных сред (в роли маргинала – человек, который испытывает трудности в адаптации к новому окружению). Эти феномены можно считать взаимосвязанными, поскольку трудности адаптации могут приводить индивида на периферию социума. Во-вторых, следует различать понятия «маргинальности» и «маргинализации»: Первое обозначает состояние нахождения на границе, тогда как второе подразумевает процесс перехода через эту границу.

Отметим, что исследования взаимосвязи процесса маргинализации в связи с развитием цифровых технологий в российском научном сообществе практически не проводились. В качестве исключения можно указать следующие отечественную (Кострикова и др., 2019) и зарубежную публикации (Demo, 2007).

Тем не менее, по мере более глубокого погружения в «цифровую эпоху», растёт исследовательский интерес к пониманию и решению проблем маргинализации представителей отдельных уязвимых групп, обусловленных цифровым неравенством, социальной изоляцией, удобством использования цифровых сервисов (Воронина, 2021; Du and al., 2017, Lubbers, 2022, Galpin, 2022; Reyes, 2020; Geeta, 2023; Liotta, 2023). К уязвимым группам населения обычно относятся женщины и дети, мигранты и беженцы, малые этнические группы и коренные народы, бездомные и пожилые люди. Согласно концепции социального исключения, из-за распада социальных связей эти категории граждан лишаются возможности участвовать в важных для них аспектах социальной жизни (в политических процессах, на рынках труда, в системах образования и здравоохранения, в культурной жизни общества и т.д.), хотя имеют на это все права (Шабунова и др. 2016).

Целью проводимого исследования стало определение интенсивности проявления цифровой маргинализации при вхождении в гибридное пространство современного общества.

В данном исследовании исходной гипотезой было предположения, что интенсивность проявления маргинализации связана с уровнем овладения цифровыми и информационно-коммуникационными технологиями, необходимыми для обеспечения плодотворной жизнедеятельности в гибридном пространстве современного общества. А этот уровень определяется во многом возрастом респондентов, а точнее– его принадлежностью к определённой поколенческой когорте.

Для проверки данной гипотезы в качестве основного метода исследования был выбран социологический опрос, который был проведён осенью 2024 года среди населения в возрасте старше 14 лет. Квотирование осуществлялось по полу и возрасту. В анкету для данного опроса были заложены вопросы, касающиеся: 1) оценки уровня ориентации в происходящей ситуации в основных сферах общества, 2) чувств, возникающих как непосредственно от использования цифровых технологий, сервисов и платформ, так и от жизни в условиях цифрового общества, 3) самооценки уровня успешности, 4) также мотивов и стимулов освоения цифровых устройств, технологий и сервисов. Социологическое исследование проводилось посредством массового анкетного опроса комбинированным способом: 1) онлайн-опроса с использованием Google форм; 2) полевого опроса с применением техники PAPI для полного заполнения половозрастных квот. В выборочную совокупность в объёме 460 человек вошли респонденты, которые самоопределились как профессионалы (на основе образования или опыта работы в IT-сфере), уверенные пользователи (на основе интенсивного использования цифровых сервисов и наличия навыков настройки их работы под себя, свои личные и профессиональные задачи), пользователи (на основе опыта работы с платформами, сервисами и технологиями) и начинающие пользователи (на основе небольшого опыта работы со стандартными сервисами и приложениями).

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). На сегодня, как показывают результаты наших исследований, в группу продвинутых пользователей, то есть в социальную группу активно использующих возможности цифровых устройств, сервисов и технологий в своих социальных практиках, можно отнести не более 8% опрошенных. Кроме того, для целей сравнительного анализа были выделены группы уверенных (38%), рядовых (37%) и начинающих (отстающих) пользователей (17%).

Первоначальное предложение, которое следовало проверить, касается взаимосвязи использования информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий в повседневной жизни в зависимости от возраста респондентов, а точнее – от их принадлежности к определённым поколениям. В след за авторами теории поколений (Howe, Strauss, 2000), при таком анализе необходимо отдавать отчёт в том, что поколение не является монохромным и включает в себя абсолютно разных индивидов. Тем не менее, если рассматривать эти поколения как социальную общность, их можно считать такими же социальными субъектами в общественном развитии, как и другие социальные общности, сформированные по полу, вероисповеданию или политическим убеждениям. В соответствии с российскими интерпретациями теории поколений были выделены следующие поколения (Радаев, 2019, P.48-49): мобилизационное поколение (фактически глубоко пожилые люди, рождённые до 1938 года), поколение оттепели (также глубоко пожилые люди, рождённые в 1939-1945 года), поколение застоя фактически совпадающее с беби-бумерами (в настоящем уже пожилые люди, рождённые в 1946-1967 годах), реформенное поколение / поколение «Х» (люди, рождённые в 1968-1983 годах), поколение «Y» (миллениалы, родившиеся в 1984-2000 годах), поколение «Z» (зумеры, рождённые в 2001-2010 годах). Дополнительно в данную классификацию было введено поколение «Альфа/Alpha» (рождённые после 2011 года) (McCrindle, 2009). Отметим, что представители старших поколений были исключены нами из дальнейшего анализа проблем цифровой маргинализации, поскольку многие из них это глубоко пожилых люди, в возрасте старше 80 лет, которые именно в силу возрастных особенностей могут испытывать трудности в освоении современных технологий и сервисов.

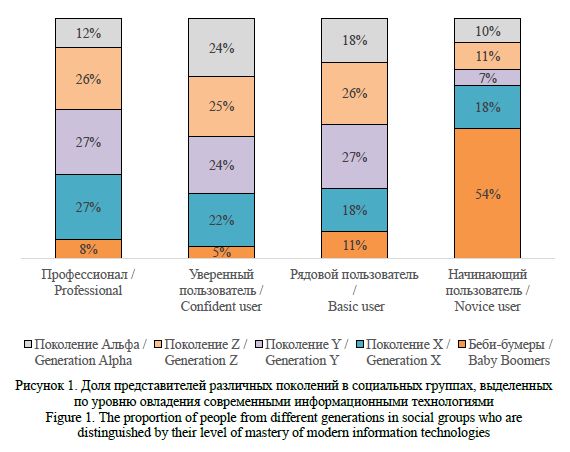

На Рисунке 1 отображена доля представителей различных поколений в социальных группах, выделенных по уровню овладения современными информационными технологиями.

Поколение бумеров начало переходить на работу с компьютерами и осваивать цифровые новшества в силу специфики своих профессий в довольно зрелом возрасте. Поколение «Х» характеризуется стремлением к стабильности, что отражается на их отношении к цифровым ресурсам: представители этого поколения предпочитают традиционные подходы в профессиональной и повседневной деятельности. Поколение «Y», которое первыми начали активно использовать цифровые сервисы, но «миллениалы» в основном применяют цифровые ресурсы для повседневной деятельности. Поколение «Z» хорошо адаптировано к новой цифровой среде. Поколение «Альфа» полностью погружено в цифровой мир и не представляет своей жизни вне Интернета.

Анализ представленных на рисунке данных показывает, что среди новых пользователей немало тех, кто относится к поколению бэби-бума, но их доля чуть превышает половину – около 54%. А это даёт основание не отождествлять группу начинающих пользователей с представителями старшего поколения в полной мере. Вхождение в эту группу можно рассматривать как один из факторов, способствующих цифровой маргинализации.

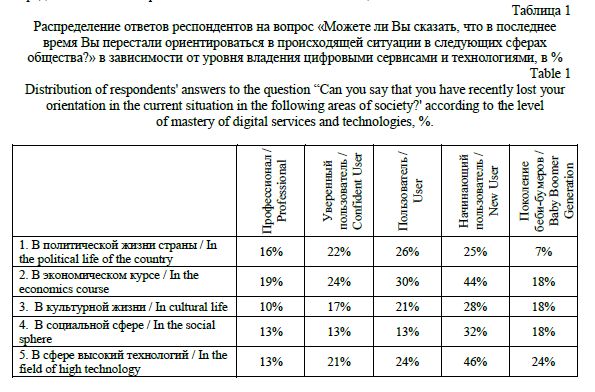

В случае попадания индивида в маргинальное положение, как правило, наблюдается утрата способности к адекватной ориентации в ключевых сферах жизни социума. Для оценки уровня ориентации исследуемых социальных групп, классифицированных по степени освоения информационных технологий и сервисов, был задан следующий запрос: «Можете ли Вы сказать, что в последнее время Вы перестали ориентироваться в происходящей ситуации в следующих сферах общества?». Распределение ответов на данный вопрос представлено в Таблице 1.

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что именно начинающие пользователи теряют ориентацию в политической, экономической, социальной, культурной и технологической сфере жизни страны. Люди, которые только начинают осваивать информационные и телекоммуникационные технологии, а также цифровые сервисы, испытывают значительные трудности с пониманием процессов, происходящих в основных сферах жизнедеятельности общества, особенно в экономике и сфере высоких технологий. В частности, в экономической сфере около 44% начинающих пользователей сталкиваются с трудностями при попытке разобраться в происходящем. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере высоких технологий, где примерно 46% новичков не могут полностью понять текущие процессы и тенденции.

При этом показательно, что представители поколения бэби-бума, которые образуют практически половину начинающих пользователей, всё-таки в меньшей мере подвержены риску потери возможности ориентироваться в происходящем. Возможно, это связано с тем, что это поколение продолжает воспринимать информацию не только через интернет, но и из альтернативных источников, таких как обычное телевидение. В частности, указывают опросы ВЦИОМ. Среди старшей возрастной категории (60 лет и старше) доля активных телезрителей (то есть тех, кто смотрит телевизор не реже нескольких раз в неделю, но интернетом пользуется всего несколько раз в месяц или реже) составляет 43%. При этом доля тех, кто одновременно смотрит телевизор и посещает интернет-ресурсы не реже нескольких раз в неделю, насчитывает 47%.

В ходе дальнейшего исследования респондентам было предложено описать субъективные переживания, связанные как с использованием современных цифровых сервисов и технологий, так и от современной жизни в условиях цифрового общества. Как видно из Таблицы 2, для группы начинающих пользователей среди чувств, возникающих при непосредственном использовании цифровых технологий, сервисов и платформ, в наибольшей степени проявляется страх утраты персональных и конфиденциальных данных (об этом указали почти ⅔ опрошенных). Отметим, что другое авторское исследование, проведённое с целью выявления возможностей, опасностей и рисков социотехнической конвергенции в условиях цифровизации, показывает, что проблема безопасности является значимым фактором риска в условиях цифрового пространства современного общества. Ошибка сервиса, приводящая к случайному изменению персональных данных, а также утрата цифрового профиля пользователя и потеря данных могут существенно повлиять на отношение людей к цифровым сервисам (платформам) (Зотов и др., 2022).

Для подтверждения наличия сходства субъективных переживаний при непосредственном использовании цифровых технологий, сервисов и платформ в группе начинающих пользователей и поколенческой группе бэби-бумеров был рассчитан коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Его значение составило 0,771, что по шкале Чеддока означает, что связь между исследуемыми признаками прямая, а теснота (сила) связи – высокая. Однако критическое значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет 0,886, то есть зависимость признаков статистически незначима

(p > 0,05).

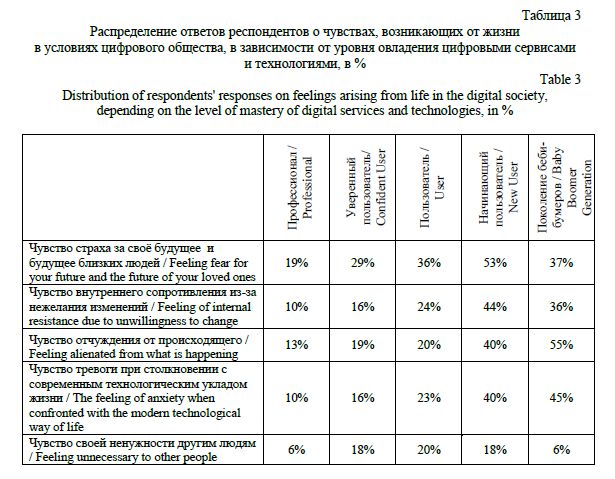

Если рассмотреть отдельно чувство маргинальности (чувства себя «на краю»), то оно также доминирует среди начинающих пользователей (Таблица 3). Среди чувств маргинальной личности, возникающих от жизни в условиях цифрового общества, наиболее характерными для начинающих пользователей являются чувство страха за свое будущее и будущее близких людей (53% опрошенных). Другие аффективные реакции были зафиксированы примерно у 40% респондентов, относящихся к категории начинающих пользователей. Особенно ярко выражен страх за своё будущее и будущее близких, тревожность при взаимодействии с современными технологиями, а также ощущение отчуждённости от происходящего вокруг.

Рассчитанный коэффициент ранговой корреляции Спирмена для оценки связи между уровнем выраженности исследуемого признака у группы новичков и когорты представителей поколения бэби-бума оказался равным 0,150. И следует отметить, что данная взаимосвязь признаков не обладает статистической значимостью (p>0.05).

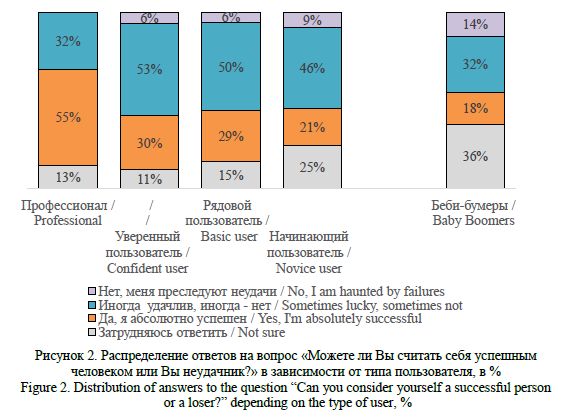

Люди, находящиеся на маргинальных позициях, могут испытывать низкую самооценку и чувство безысходности. Это может снизить их веру в собственные силы и возможности добиться успеха. Для этого надо ответить на вопрос: «Действительно ли у начинающих пользователей велика доля тех, кто не верит в собственный успех и оценивает себя как неудачников?». Распределение ответов на этот вопрос в зависимости от уровня владения цифровыми технологиями представлено на Рисунке 2.

Анализ распределения ответов демонстрирует, что значительная часть респондентов-новичков испытывает трудности при самоидентификации в контексте успеха или неуспеха (25% опрошенных). Также следует отметить относительно высокую долю индивидов, склонных воспринимать свои жизненные обстоятельства через призму постоянных неудач (9% от общего числа участников данной группы), что заметно превышает аналогичные показатели в других исследуемых группах. В противоположность этому, процентная доля респондентов, оценивающих себя как успешных личностей, составила лишь 21%, в то время как у представителей групп обычных и уверенных пользователей этот показатель достигает 29-30%.

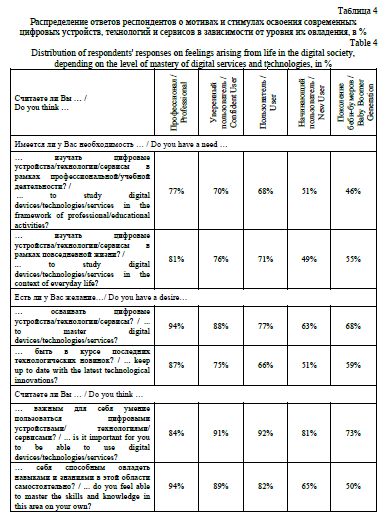

Одним из ключевых факторов, способствующих преодолению процесса маргинализации, являются соответствующие условия, а именно потребность в овладении новыми цифровыми устройствами, технологиями и сервисами, наличие желания, а также признание субъектами своей способности к приобретению соответствующих компетенций и навыков. Важно подчеркнуть, что возникающие сложности в процессе освоения новой техники и технологий не должны приводить к демотивации человека. В ходе проводимого опроса респондентам был задан вопрос о стимулах и мотивах, которые побуждают их к освоению современных цифровых устройств, технологий и сервисов. Распределение их ответов в зависимости от уровня владения этими технологиями представлено в таблице 4.

Для начала стоит отметить крайне важный аспект, касающийся процесса маргинализации в контексте цифровой среды. Опрос показывает, что начинающим пользователям (примерно в половине случаев) вовсе не требуется овладевать цифровыми устройствами, технологиями и сервисами. А далее – отсутствие потребности не порождает соответствующего желания осваивать цифровые технологии, сервисы и платформы среди данной категории людей. Однако следует признать, что в их окружении все же сохраняется высокая оценка способности эффективно пользоваться современными цифровыми технологиями и устройствами; об этом свидетельствуют результаты опроса, согласно которым 81% респондентов разделяют данное мнение.

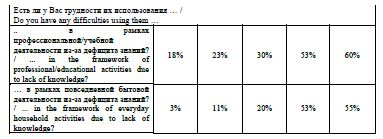

Кроме того, ещё одной преградой для половины участников опроса стали сложности, которые возникают при взаимодействии с цифровыми устройствами, технологиями и сервисами как в ходе профессиональной или образовательной деятельности, так и в повседневных бытовых ситуациях. Эти затруднения обусловлены недостатком знаний в области профессиональной и/или учебной деятельности.

Заключение (Conclusions). Таким образом, можно констатировать, что уровень овладения цифровыми технологиями и уровень проявления маргинализации в условиях цифровизации взаимосвязаны. Именно начинающие пользователи испытывают дезориентацию в политико-экономических, социально-культурных и технологических аспектах жизни цифрового общества. Эта группа опрошенных характеризуется негативным субъективным опытом, возникающим из-за взаимодействия с цифровыми технологиями, услугами и платформами, а также необходимостью погружения в цифровую реальность. Их наиболее выраженным чувством является страх потерять личные данные, а в восприятии гибридной реальности цифрового общества – страх перед будущим, как для самих себя, так и для своих близких. Результаты опроса показывают, что примерно половина начинающих пользователей не чувствует необходимости изучать цифровые устройства, технологии и услуги. Отсутствие потребности снижает мотивацию к обучению новым цифровым инструментам. Но тем не менее, начинающие пользователи продолжают ценить важность использования современных цифровых технологий и устройств для нормальной жизни. Можно резюмировать следующим образом: цифровая маргинализация при вхождении в гибридное пространство вызвана уровнем владения населением новыми технологиями. Наиболее уязвимой категорией являются начинающие пользователи различных возрастных групп, которые обладают ограниченным уровнем цифровой компетентности и взаимодействуют с цифровыми технологиями под давлением обстоятельств. Полученные результаты позволяют разработать программы, направленные на снижение уровня цифровой маргинализации и поддержку начинающих пользователей в освоении цифровых технологий. Это выводит на необходимость формирование и поддержание цифровых компетентностей на протяжении всей жизни. Перспективным направлением исследования видится анализ факторов, влияющих на мотивацию к освоению цифровых инструментов, что позволит лучше понять, почему некоторые группы населения подвергаются цифровой маргинализации.

Благодарности

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 24-28-00716 «Цифровая маргинализация в условиях социотехнической конвергенции»).

Список литературы

Вартанова Е. Л. Концептуализация цифрового неравенства: основные этапы // Меди@льманах. 2018. № 5. C. 8-12. DOI: 10.30547/mediaalmanah.5.2018.812.

Вартанова Е. Л., Гладкова А. А. Цифровое неравенство, цифровой капитал, цифровая включенность: динамика теоретических подходов и политических решений // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2021. №1. С.3-29. DOI: 10.30547/vestnik.journ.1.2021.329.

Волченко О. В. Динамика цифрового неравенства в России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2016. № 5. С. 163-170. DOI: 10.14515/monitoring.2016.5.10.

Воронина Н. С. Цифровое неравенство интернет-пользователей в России и Европе: гендерный аспект // Информационно-аналитический бюллетень Института социологии ФНИСЦ РАН. 2021. № 4. С. 28-51. DOI: 10.19181/INAB.2021.4.3.

Добринская Д. Е., Мартыненко Т. С. Перспективы российского информационного общества: уровни цифрового разрыва // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2019. Т. 19, № 1. С. 108-120. DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-1-108-120.

Зотов В. В., Асеева И. А., Буданов В. Г., Белкина В. А. Конвертация опасностей социотехнической конвергенции в риски цифровизации // Цифровая социология. 2022. Т. 5, № 2. С. 4-20. DOI: 10.26425/2658-347X-2022-5-2-4-20.

Костина Н. Б., Чижов А. А. Значение классических и современных социологических концепций для анализа факторов цифрового неравенства // Вестник Пермского ун-та. Философия. Психология. Социология. 2021. № 2. С. 260-269. DOI: 10.17072/2078-7898/2021-2-260-269.

Кострикова Н. А., Майтаков Ф. Г., Яфасов А. Я. Риски маргинализации общества при переходе к цифровой экономике // Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами: Материалы Восьмой междунар. научно-практ. конф. Петропавловск-Камчатский: Камчатский гос. технич. ун-т, 2019. С. 190-194.

Мартыненко Т. С., Добринская Д. Е. Социальное неравенство в эпоху искусственного интеллекта: от цифрового к алгоритмическому разрыву // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. Т.1, №161. С.171-192. DOI: 10.14515/monitoring.2021.1.1807.

Радаев, В. В. Миллениалы: Как меняется российское общество. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 224 с.

Шабунова А. А., Калачикова О. Н., Леонидова Г. В., Смолева Е. О. Эксклюзия как критерий выделения социально уязвимых групп населения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 2 (44). С. 29-47. DOI: 10.15838/esc.2016.2.44.2.

Acharya B. Conceptual evolution of the digital divide: A systematic review of the literature over a period of five years (2010-2015) // World of media. Journal of Russian media and journalism studies. 2017. № 1. Pр. 41-74.

Demo P. Marginalização digital: digital divide // Senac journal of education and work, 2007. Vol. 33, № 2. Pр. 5-19.

Du J. T., Xie, I., Narayan B., Sayyad Abdi E., Wu H. J. Liu, Y-H., Westbrook L. Vulnerable communities in the digital age: advancing rescarch and exploring collaborations // iConference 2017 Proceeding “Global collaboration across the information community”. Wuhan, China, 2017. Рр. 911-914. DOI: 10.9776/17402.

Galpin C. At the digital margins? A theoretical examination of social media engagement using intersectional feminism // Politics and governance. 2022. Vol. 10, № 1. Pр. 161-171. DOI: 10.17645/pag.v10i1.4801.

Geeta A. Marginalization at cyberspace: a new dimension of violence against women and girls // Cyberfeminism and gender violence in social mediа. Hershey (PA, USA): IGI Global, 2023. Pр. 100-107. DOI: 10.4018/978-1-6684-8893-5.ch007.

Howe N., Strauss W. Millennials rising: the next great generation. N.Y.: Vintage Books, 2000. 432 p.

Imran A. Why addressing digital inequality should be a priority // The electronic journal of information systems in developing countries. 2023. № 89, DOI: 10.1002/isd2.12255.

Liotta L. A. Digitalization and social inclusion: bridging the digital divide in underprivileged communities // Global international journal of innovative research. 2023. Vol. 1, № 1. Pр. 7-14. DOI: 10.59613/global.v1i1.2

Lubbers M. Social networks and the resilience of marginalized communities // A research agenda for social networks and social resilience. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2022. Рр. 1-16. DOI: 10.4337/9781803925783.

McCrindle M. The ABC of XYZ: understanding the global generations. Sydney: UNSW Press, 2009. 237 p.

Norris P. Digital divide: civic engagement, information poverty, and the internet worldwide. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001. 304 р.

Park R. E. Cultural conflict and the marginal man // Race and culture. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1950. Pр. 372-376.

Ragnedda M., Muschert G. W. The digital divide: the internet and social inequality in international perspective. New York, NY: Routledge, 2013344 p.

Reyes C. Negotiating digital marginalization: immigrants, computers, and the adult learning classroom // Atlantic journal of communication. 2020. Vol. 30, №1. Рр. 1-12. DOI: 10.1080/15456870.2020.1786385

Robinson L., Cotten S. R., Ono H., Quan-Haase A., Mesch G., Chen W., Schulz J., Hale T.M., Stern M. Digital inequalities and why they matter // Information, communication & society. 2015. Vol. 18, № 5. Рр. 569-582. DOI: 10.1080/1369118X.2015.1012532.

Van Dijk J. The digital divide. Cambridge. Medford: Polity Press, 2020. 208 p.

Warschauer M. Technology and social inclusion: rethinking the digital divide. Cambridge (Mass.). London: MIT press, 2003. 260 p.