Масштаб, контексты и социальные эффекты информационных потоков солидарности в российских социальных медиа (2023–2024 гг.)

Aннотация

Актуальность исследования определяется остротой и значимостью идентификации факторов и закономерностей, способствующих и препятствующих политической солидарности, и политической консолидации современного российского общества в условиях роста международной напряженности. Научная проблема. Несоответствие масштабов, технологической наполненности, пользовательского резонанса и вовлеченности национальной Интернет-аудитории в социально-медийные информационные потоки солидаризирующей и десолидаризирующей направленностей в условиях международной напряженности. Методы. Исследовательский дизайн включает методы когнитивного картирования 600 релевантных социально-медийных документов, отобранных с применением целевой выборки из «Telegram», «ВКонтакте» и «Одноклассники» (инструмент обработки базы данных – IBM SPSS Statistics 23.0) и автоматизированного мониторинга социальных медиа (инструмент аккумулирования и обработки данных – Медиалогия). Глубина выгрузки – 01.01.2023-31.03.2024, объем собранной базы данных – 11 446 132 документа из 100 наиболее популярных среди россиян цифровых площадок. Научные результаты. Основными результатами исследования служит получение эмпирических свидетельств значительного потенциала влиятельности десолидаризирующих потоков; выявление оснований солидаризации в потоках социальных медиа, приемов формирования установки на социальное единство и консолидацию; установление весовых показателей распространенности потоков солиданости и десолидаризации в российском национальном сегменте социально-медийных платформ, объема вовлекаемой в эти разнонаправленные потоки аудитории, ее возрастной и геолокационный состав. Значимыми итогами прикладного анализа также служат данные о зависимости динамики солидаризирующих и десолидаризирующих потоков и объема их аудитории от интенсивности общественно-политической повестки, что указывает на потребность россиян в создании информационной базы политической и гражданской консолидации в условиях всё усиливающегося внешнего деструктивного воздействия. Выводы. Десолидаризирующие потоки обладают значительными эффектами на общественное сознание благодаря более эмоциональному и манипулятивному воздействию в сравнении с потоками солидаризации. Существует некоторый дефицит в циркулировании в социальных медиа РФ таких оснований солидаризации, как общность языка, традиционных религий, единство многовековой истории, общность судьбы, исторической памяти, культуры, значимости объединения усилий, совместных действий, гражданского участия в процессе достижения поставленных перед обществом задач в условиях текущих глобальных вызовов.

Ключевые слова: социальные медиа, информационные потоки, солидарность, десолидаризация, внешнее информационное деструктивное влияние, когнитивное картирование, мониторинг социальных медиа, социальные эффекты цифровой коммуникации

Введение (Introduction). Солидарность занимает особое место в мировоззренческой основе российского государства-цивилизации. Не случайно в приветствии участникам XXVI Всемирного русского народного собора «Русский мир: внешние и внутренние вызовы» Президент РФ В.В. Путин отметил: «Именно солидарность граждан, общая готовность отстаивать интересы Отечества, правду и справедливость позволяют нам достойно отвечать на любые вызовы, уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей, обретать новых друзей и единомышленников». Связанное с соборностью и коллективизмом данное качество индивида и характеристика общества отражают особенности легитимации власти, обеспечения устойчивости политической системы и долгосрочной консолидации социума. При всем многообразии различных интерпретаций данного понятия для эмпирического исследования предпочтительны версии, позволяющие осуществить их структурную операционализацию.

Солидарность – качество индивида, выражающего уважение, согласие, сопереживание, поддержку позиции других индивидов и групп, а также оказание помощи в том числе, в ситуации, которая не затрагивает его непосредственно; качество общества, отражающее потенциал его базового ценностного консенсуса и практики объединения усилий для реализации социального действия. При этом под процессом солидаризации мы понимаем паттерн, отражающий, характерные для конкретной цивилизации ценности, смыслы, нормы и поведенческие стратегии совместной реализации социального действия. Тогда как десолидаризация – это паттерн, отражающий, характерные для кризисных политических процессов сценарии аномии, социальных расколов, отторжения государственно-национальной идентичности, снижения значимости ценности суверенитета, связанный, прежде всего, с историческим опытом конкретного общества. Необходимо подчеркнуть то, что актуализация и превалирование паттернов десолидаризации влечет за собой увеличение таких рисков, как: социальные расколы в обществе; обострение ценностных и поколенческих конфликтов; усиление межнациональной напряженности; делегитимация власти; нарастание установок на сецессию; кризис государственно-национальной идентичности; радикализация политического поведения и другие.

В современных условиях усиления глобальной международной напряженности, противоборства РФ со странами «коллективного Запада», отстаювающей свой суверенитет и защищающей свои национальные интересы как в военно-политической, так и информационной плоскости, вопрос об укреплении паттернов солидаризации становится все более значимым. Обеспечение этой задачи в практической плоскости требует разработки и совершенствования отечественных подходов, методик и инструментов анализа ключевых социально-политических процессов. В настоящем исследовании последовательно реализуются принципы и положения методологического подхода и связанных с ним методик - Predictor Mining.

Возникший на пересечении математического моделирования, социальной информатики и социального инжиниринга, данный подход был разработан междисциплинарной группой отечественных ученых: А. А. Азаров, Е. В. Бродовская, А. С. Огнев, А. Л. Тулупьев и др. (Азаров, 2013), (Бродовская, 2017). Его основное предназначение связано с моделированием и прогнозированием социально-политических процессов по цифровым следам. Таким образом, ключевым объектом анализа для исследователя становится информационный поток. Мы рассматриваем информационный поток как массив Интернет-контента, объединенного общим содержанием, структурными, динамическими и технологическими особенностями, целенаправленное формирование которого обеспечивается благодаря наличию цифровой инфраструктуры, цифровых и гуманитарных технологий, направленных на конкретные аудитории и группы, с целью их масштабного вовлечения в цифровые коммуникации и влияния на их ценностные, а также поведенческие особенности. Ключевыми параметрами исследования информационных потоков солидаризации и десолидаризации являются их весовые и структурные особенности, контексты и социальные эффекты.

Настоящее исследование направлено на диагностику проблемных зон, связанных с динамическими, весовыми, содержательными, технологическими, структурными характеристиками потоков солидарности и десолидаризации, циркулирующих в социально-медийной среде и оказывающих воздействие на формирование гражданских и политических установок россиян, их готовность и способность к общественной солидарности.

Классические труды по понятию солидарности принадлежат Э. Дюркгейму (Дюркгейм, 1990), Ф. Хайеку (Хайек, 2006), П. Сорокину (Sorokin, 2002) и Т. Парсонсу (Парсонс, 1993). Таким образом, в специальной классической литературе по солидаризации сложились как минимум четыре традиции. Так называемый структурный подход Э. Дюркгейма связывает солидарность с действиями индивидов, согласующихся с требованиями социальных структур. Основные формы социальной солидарности воспроизводятся в правовых нормах. Э. Дюркгейм различает механическую солидарность в остылых архаических обществах и органическую солидарность в развитых современных обществах. Второй подход к солидарности – позиция Ф. Хаека, который выделял локальное «общество солидарности», в котором непосредственные действия индивидов подчинены общей цели. Третью традицию представляет П. Сорокин, исходивший не из эгоистичной природы индивидов и конкуренции между ними, а из проявлений альтруизма индивидов и сотрудничества между ними в формировании социального порядка, что и составляет природу и сущность общественной солидарности. Положения П. Сорокина о социальной солидарности получили развитие в научных трудах М. Арчера (Archer, 2007), (Archer, 2014), который считает внутреннюю рефлексию индивида ключевой детерминацией социальных действий. Механизмы солидарности подчиняются четырем видам внутренней рефлексии. В морфогенетическом состоянии неустойчивости социальных институтов общество подвержено контекстуальным разрывам, которые подрывают основы солидарности, открывают пространства индивидуальных действий, провоцируют риски отчуждения и формируют общественные настроения неопределенности. Некоторые исследователи полагают, что солидарность формируется на основе чувства симпатии, ответственных отношениях и взаимной поддержки, а не на утилитарной мотивации. Четвертая трактовка солидарности – нормативный подход, заложенный Т. Парсонсом, согласно которому основа солидарности – общность ценностей и правил, формируемых в процессе социализации. Согласно Т. Парсонсу, общество может поддерживать стабильное состояние, если граждане следуют общим интересам социальной солидарности и лояльности, скрепленными взаимными обязательствами. Нормативному направлению изучения солидарности соответствуют исследования Д. Дображански (Dobrzanski, 2005). Автор утверждает, что нормативное значение солидарности используется как постулируемая и наиболее часто положительно оцениваемая модель отношений (или связей) между социальными субъектами. В этом контексте солидарность является постулируемым благом, ценностью, на которой должны основываться отношения между действующими субъектами.

В современных зарубежных исследованиях солидарности важной проблемой выступает дилемма определяющего влияния между социальными институтами и волей индивидов. Первое направление отражает влияние неоинституционального подхода Д. Хэкаторна (Heckathorn, 1991), который изучает формирование солидарности по схеме «сверху-вниз», исходя из обусловленности совместных действий социальными нормами, структур и институтов. Второе направление отражает влияние концепции рационального выбора, которая рассматривает солидарность как одну их стратегий действий индивидов, гарантирующую большую полезность и снижение издержек. Третье направление, представляемое Л. Молмом, Дж. Коллеттом и Д. Шефером (Molm, 2007) устанавливает в формировании солидарности эффекты как рационального, так и эмоционального социального поведения. Четвертый подход следует определить, как дискурсное трактование солидарности. Авторы концепции А. Альхарби и Б. Фримен (Alharbi, 2018) понимают солидарность как относительный (реципрокный) термин, который подразумевает поддержку, социальную сплоченность и ожидание будущего. Дискурс солидарности представляет собой форму консолидации социальной практики, которая создается в тексте, речи и коммуникации. Близкое к данному подходу рассмотрение солидарности демонстрирует А. Окара (Окара, 2013), считающий общественную солидарность своеобразной формой идеологии. Он характеризует солидаризм как фрагментарную идеологию, которую из-за отсутствия видных теоретиков не удалось вывести в ранг «больших идеологий». Особую ценность для нашего исследования представляют труды А. Конькова (Коньков, 2021), Л.Е. Ильичевой (Ильичева, 2022), М.Р. Кармовой (Кармова, 2022), (Кармова, 2023) и их соавторов, считающих что в современном обществе солидарность стала ключевым фактором эффективного управления общества, она обеспечивает социальную стабильность установленного порядка и политическую легитимность действующей власти.

Методология и методы (Methodology and Methods). Методология исследования базируется на базовых положениях и принципах таких подходов, как: сетевой подход, дискурсивно-психологическая версия социального конструктивизма, когнитивный подход, социально-медийный предиктивный анализ. Методы, инструменты и выборочные совокупности исследования:

1. Когнитивное картирование документов, репрезентирующих маркеры солидаризации и десолидаризации граждан в социально-медийном пространстве. Платформы – источники выборки – три наиболее популярные сети в Российской Федерации: «Telegram», «ВКонтакте» и «Одноклассники» (всего отобрано 100 сообществ). После первичного анализа контента этих сообществ отобрано 60 сообществ (по 30 солидаризирующего и десолидаризирующего характера), являющихся наиболее влиятельными и релевантными предметному полю исследования. N = 600 документов (300 по солидаризирующему контенту, 300 по десолидаризирующему). Отбор конкретных документов для внесения в базу данных осуществляется с использованием целевой выборки и с учетом хронологической репрезентации материалов: глубина отбора – 12 месяцев (1 апреля 2023 года – 1 апреля 2024 года). Целевому отбору подлежали посты, видео, иные релевантные документы, датированные срединной неделей (по

1 документу каждого дня этой срединной недели) срединного месяца каждого квартала, критерии релевантности: наличие возможности идентифицировать характеристики документа в соответствии с матрицами когнитивного картирования, переменные которых отражены в операционализации предмета исследования (см. далее по тексту). Для количественной обработки собранного массива цифровых данных применяется пакет статистической обработки данных «IBM SPSS Statistics 23.0».

2. Автоматизированный социально-медийный анализ информационных потоков, репрезентирующих солидаризацию и десолидаризацию российских граждан. Основания выгрузки – словари поисковых запросов, маркеры идентификации информационныхпотоков солидаризации и десолидаризации российских граждан в социальных медиа, отобранные на этапе когнитивного картирования контента. Глубина выгрузки – 01.01.2023-31.03.2024 (15 месяцев), язык сообщения – русский, регион – Российская Федерация. Объем собранной базы данных – 11 446 132 документа. В выборку вошли более 100 наиболее популярных среди россиян цифровых площадок. Инструментом сбора и обработки данных является сервис мониторинга социальных медиа «Медиалогия».

Операционализация предмета исследования.

Переменные масштаба и структуры информационного потока солидарности в российских социальных медиа:

- сопоставительная графика представленности различных типов источников инфо потока солидарности и десолидаризации;

- сопоставительная графика представленности различных социально-медийных платформ, в которых циркулируют инфо потоки солидарности и десолидаризации;

- сравнительная динамика инфо потоков солидарности и десолидаризации в триггерные периоды.

Контексты информационного потока солидарности в российских социальных медиа: (в широком смысле содержательные переменные):

- сопоставление представленности оснований солидарности и триггеров десолидаризации;

- семантическое ядро потоков солидности и десолидаризации;

- акторы (объекты) потоков солидности и десолидаризации.

Переменные социальных эффектов информационного потока солидарности в российских социальных медиа:

- сравнительная структура вовлеченности возрастных групп росстян в потоки солидарности и десолидаризации;

- сравнительная структура вовлеченности региональных групп россиян в потоки солидарности и десолидаризации;

- доминирующие техники формирования социальной солидарности и приёмы десолидаризации в манипулировании массовым сознанием;

- соотношение рационального

и иррационального воздействия на массовое сознание потоков солидности и десолидаризации.

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Масштаб и структура информационного потока солидарности в российских социальных медиа. Сопоставительная графика представленности различных типов источников инфо потока солидарности и десолидаризации показана на Рисунке 1. Информационные потоки солидаризации и десолидаризации российских граждан артикулируются преимущественно в наиболее популярных среди Интернет-пользователей цифровых площадках, что обеспечивает не только их высокую репрезентацию, но и вовлеченность аудитории. Основной массив цифрового контента публикуется в мессенджере «Telegram» (21,9%) и российской социальной сети «ВКонтакте» (21,3%). При этом для солидаризирующего контента характерно явное преобладание во «ВКонтакте», для десолидаризирующего – в «Telegram». Данный факт обусловлен различиями в подходах к блокировке, запрещенных на законодательном уровне, провокационных или недостоверных материалов, которые представлены в информационном потоке десолидаризации. Значимым различием является также повышенный уровень репрезентации десолидаризирующего контента в запрещенных или заблокированных на территории Российской Федерации социальных медиа («Facebook», «Twitter», «Instagram»1), составляющий в совокупности 22,8%. Примечательной является крайне высокая доля видеохостинга «YouTube» в структуре локализации контента как солидаризирующего (16,3%), так и десолидаризирующего характера (19,9%).

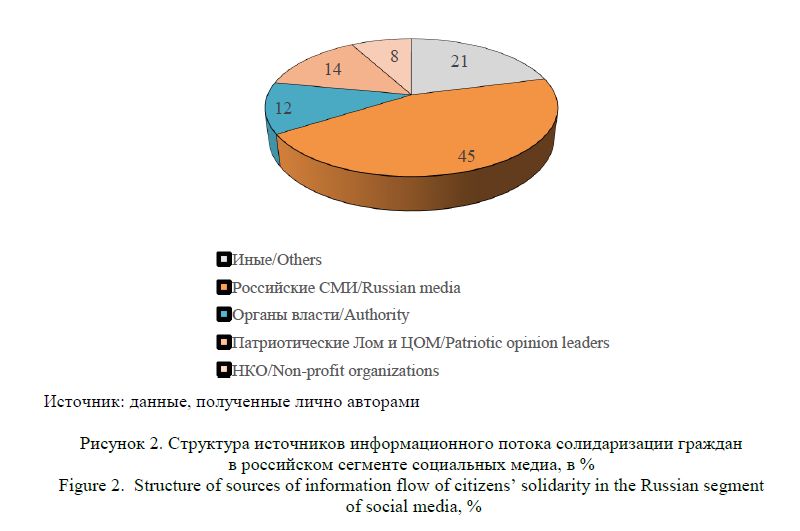

Социально-медийные платформы, в которых циркулируют информационные потоки солидарности и десолидаризации представляют собой абсолютно несопоставимые по типам источников инфраструктуры. В связи с этим представим эти разные распределения отдельно. На рисунке 2 показаны доли социально-медийных ресурсов информационного потока солидаризации граждан в российском сегменте социальных медиа. Основной массив документов источниковой базы информационного потока солидаризации сформирован российскими государственными СМИ – 45%. Следовательно, информационный поток носит новостной, информирующий характер. Только 14% материалов генерируются и распространяются лидерами и центрами общественного мнения патриотического толка, реализующих задачи интерпретации событий, явлений и процессов общественной жизни. Среди них значительный объем занимают военные корреспонденты, цифровые сообщества и аккаунты военнослужащих и военных экспертов. Примечательно, что только 12% материалов солидаризирующей направленности формируется органами государственной власти в социальных медиа, еще менее представленной является категория разнообразных институтов гражданского общества – 8%.

Источниками уникальных публикаций в информационном потоке десолидаризации являются преимущественно средства массовой информации, осуществляющую деятельность на русском языке из-за рубежа, признанные в Российской Федерации иностранными агентами (24%), а также зарубежные СМИ, ведущий свою деятельность для русскоязычной аудитории (16%). Такие медиа выполняют функцию создания единого информационного фона, формируют основные нарративы и фреймы в восприятии тех или иных событий. Интерпретация отдельных событий, реализация информационно-психологического воздействия принадлежит преимущественно оппозиционным лидерам и центрам общественного мнения, многие из которых в качестве физических лиц также признаны иностранными агентами (26%). Особое внимание необходимо обратить на украинские медиа, реализующую свою деятельность на русском языке для российской аудитории социальных медиа (9%).

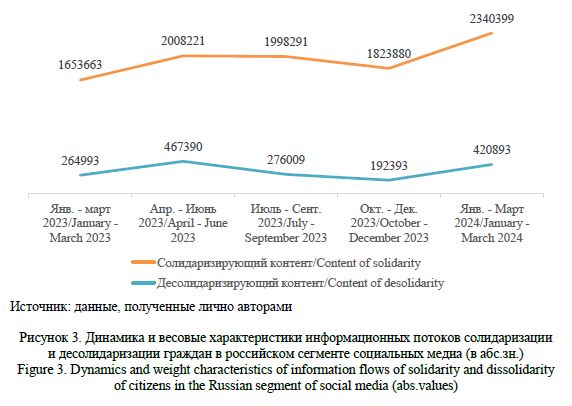

Довольно иллюстративной служит сравнительная динамика информационных потоков солидарности и десолидаризации в анализируемый период – см. рис. 3.

Поиск документов реализован на основании маркеров идентификации потоков солидаризации и десолидаризации российских граждан, отобранных на этапе проведения когнитивного картирования цифрового контента. Общий объем аккумулированного контента в период с января 2023 года по март 2024 года составляет 11 446 132 уникальные публикации. Соответствующими параметрами анализа собранной базы данных выступают следующие: вес и динамика информационных потоков, семантическое наполнение, локализация информационных потоков в различных сегментах социальных медиа, источниковая база, социально-демографические и геолокационные характеристики пользователей, вовлеченных в информационный поток.

Весовые показатели информационных потоков позволяют утверждать о доминировании в информационном пространстве в течение всего исследуемого периода цифрового контента солидаризирующей направленности. За весь период наблюдения в социальных медиа опубликовано свыше 9,8 миллионов публикаций, репрезентирующих политическую солидарность россиян. За аналогичный период в российском сегменте социальных медиа опубликовано только 1,6 миллиона десолидаризирующих сообщений. Таким образом, совокупная представленность солидаризирующих информационных потоков превышает десолидаризирующие более чем в 6 раз. Распределение указанного массива публикаций в динамике указывает на общие тенденции в развитии информационных потоков, зависящих от общественно-политической повестки, в том числе ее интенсивности. Репрезентация информационных потоков солидаризации и десолидаризации граждан демонстрирует общие траектории развития (Рисунок 3).

В частности, периоды с апреля по июнь 2023 года, а также первый квартал 2024 года можно считать этапами нарастающей активности, а периоды с января по март, с июля по декабрь 2023 года периодами относительного спада. Объемы представленности солидаризирующего контента в социальных медиа возрастают одновременно с возникновением ситуации, демонстрирующей общественный запрос на политическую и гражданскую солидарность, отражающую ответ российского общества на кризисные явления. В такой ситуации солидаризирующиий цифровой контент распространяется в информационно-коммуникативном пространстве стихийно в качестве защитной реакции населения на возникающие внешние и внутренние угрозы, обладающий высоким консолидирующим потенциалом. В общем виде исследуемые информационные потоки как солидаризирующей, так и десолидаризирующей направленности носят преимущественно внутренний характер. При этом в полной мере корреспондируют с военной повесткой – актуальными событиями в ходе проведения специальной военной операции, в меньшей степени – с наиболее важными и принципиальными для российского государства геополитическими событиями.

Например, для периода с апреля по июнь 2023 года характерны сразу несколько важных кризисных точек – событий-триггеров, произошедших за короткий промежуток времени, повлиявших на всплеск солидаризирующего информационного потока в социальных медиа. Среди них ожесточенные бои за г. Бахмут (Артемовск), начало украинской наступательной кампании, активизация атак на российское приграничье (в том числе деятельность диверсионно-разведывательных и карательных групп в приграничных регионах), попытка вооруженного военного мятежа. Сложившаяся ситуация повлияла на стихийный рост солидаризации в медийном пространстве, ставший ответом на кризисные явления общественно-политической жизни и риски дестабилизации политической системы.

Десолидаризирующие информационные потоки в социальных медиа носят более управляемый и администрируемый характер, адаптируются как под изменение информационной повестки дня, так и под вызывающие их общественные настроения, среди которых базовыми являются страх, тревожность и неопределенность. Десолидаризация российских граждан с использованием технологий цифровых коммуникаций выстраивается по принципу усугубления негативных настроений и ожиданий населения, массовых и непродолжительных информационных атак, и информационно-психологических операций, основной задачей которых является слом позитивной повестки и создание точек деконсолидации граждан на основании различных факторов (социально-экономических, внутриполитических, межнациональных/межрелигиозных и др.). Реализация данного алгоритма невозможна в условиях отсутствия системы триггеров и обстановки, способствующей распространению десолидаризирующего контента.

Переменные содержания информационных потоков солидаризации и десолидаризации граждан в российском сегменте социальных медиа.

Одной из наиболее показательных содержательных характеристик изучаемых информационных потоков служит сопоставительная представленность оснований солидарности и триггеров десолидаризации.

В солидаризирующих потоках ведущей базовой опорой достижения социального единства и солидарности служит идейная и ценностная сплоченность вокруг работы вооруженных сил, армии и обеспечения коллективной безопасности российского общества (32,5% сообщений от общего массива). Близкая к этому основанию база – наличие общего внешнего врага и политической необходимости – представлена в 13,9% обследованных документов солидаризирующего потока. Суммарно это общее основание жизненной важности защиты национальных интересов, границ и суверенитета, таким образом, репрезентировано в почти половине постов анализируемого потока (46,4%). Такое основание солидаризации, как необходимость объединения усилий, совместных действий, гражданского участия содержится в 14,9% изученных документов данного массива. В 15,1% сообщений представлена такая опора общественной солидарности, как общая многовековая история, общность судьбы, историческая память. Объединяющие всю нацию язык, культура, традиционные религии репрезентируются совокупно в 10,7% документов исследованного потока.

Отдельным направлением когнитивного картирования содержания материалов социальных медиа служило соотношение в солидаризирующих потоках маркеров ценностного консенсуса, общей идентичности и суверенитета как безусловных приоритетов нации – см. Рисунок 4.

Согласно данным рисунка 4, доминирующим стимулом солидаризации служит указание на абсолютную ценность сохранения и укрепления суверенитета (39,4%); направленность на формирование базового ценностного консенсуса репрезентирована в 31,9% постов; почти такая же доля материалов солидаризации делает акцент на формирование и укрепление общенациональной гражданской и государственной идентичности (28,7%).

Стоит отметить, что в информационных потоках солидаризации есть довольно весомый потенциал усиления всех перечисленных оснований укрепления социального единства и согласия, требуется еще более заметное продвижение ценностей суверенитета, позитивной национально-государственной идентичности и ценностного консенсуса в потоках российского сегмента социальных медиа.Продолжая анализ содержательных переменных изучаемых потоков, отметим, что основания десолидаризации обладают более широкой палитрой и разнообразием: сецессионные установки фигурируют в 9,9 % всего проанализированного массива десолидаризирующих материалов социальных медиа, межпоколенческие конфликты – в 3,1% сообщений, межрелигиозные разногласия – в 2,9% постов, межнациональные расколы – в 13,1% случаев. При этом абсолютная доминанта оснований деконсолидации – попытка подорвать у аудитории доверие к текущему курсу страны (71,0% документов).

Семантическое ядро потоков солидности и десолидаризации является важным содержательным параметром. Облака тегов, сформированные на основе данных о частотности употребления в информационных потоках солидаризации и десолидаризации граждан различных слов, указывают на их кардинальные смысловые и весовые различия. Для десолидаризирующего информационного потока характерна явная негативизация. Наиболее употребляемыми конструкциями в информационном потоке за весь период являются словосочетания, связанные со специальной военной операцией. Достаточно частотной является критика органов государственной власти и вооруженных сил. Отчетливо фиксируются попытки использования исторических коннотаций, в том числе политически мотивированной интерпретации исторических фактов вплоть до их фальсификации («исторический», «происхождение», «идентичность»). Немаловажным элементом языка информационного потока является не просто резкая критика, а прямое распространение вражды и ненависти в российском обществе, провоцирующие в общественном сознании негативные эмоции и оказывающие на пользователей психологическое воздействие «враг», «конфликт», «ненависть»).

Напротив, солидаризирующий информационный поток лексически выстроен в позитивном ключе, формирует пространство уважения, взаимопомощи, взаимовыручки, поддержки. Семантическое ядро потока является предельно государство-центричным («Россия», «Президент», «государство», «страна», «общество», «Родина», «Отечество», «армия», «держава»), ориентированным на формирование позитивного образа будущего («победа», «укрепление», «защита», «восстановление», будущее»), ценностно-обусловленным («традиционный», «согласие», «уважение», «помощь», «поддержка», «ценности», «история», «семья», «дети»), а также направленным на продвижение образа героя и защитника Отечества («защита», «герой», «героический», «защитники»).

Сопоставим акторов солидаризирующих и десолидаризирующих потоков, то есть объектов соответствующих сообщений.

Десолидаризирующие потоки втрое чаще, чем солидаризирующие не содержат упоминания конкретного объекта (персоны, организации, общности), таким образом, более четверти (25,6%) документов десолидаризирующего характера коннотируют общую установку на негативное восприятие текущей реальности в российском обществе, осуждение взятого социумом курса и поставленных задач. Совокупно 37% документов десолидаризирующего потока объектами критики, осуждения и обвинения представляют органы власти разных уровней и политических деятелей. Суммарно с первым упомянутым актором власть имущие должностные лица служат акторами почти двух третей обследованных постов изучаемого потока (58,3%). Это указывает на то, что лидеры общественного мнения десолидаризирующей направленности делают ставку на попытки делегитимизации власти, подрыва доверия к представителям органов власти. Наряду с установками, содержащими обвинения в адрес власти, в десолидаризирующих потоках заметно присутствие негативных оценочных суждений в отношении россиян как нации (12%) – см. Рисунок 3. Исходя из этого, чаще, чем каждое десятое сообщение десолидаризирующего характера направлено на формирование негативного восприятия национальных качеств, национального менталитета и места нации в мире. Это значение анализируемой переменной – еще один маркер сопряжения потоков десолидаризации с содержанием информационных потоков о России западного медиа сегмента.

Напротив, в солидаризирующем потоке россияне как нация служит доминирующим актором (в 20,6% случаев). Таким образом, чаще, чем каждое пятое сообщение солидаризирующего потока делает акцент на позитивных качествах российской нации, ее особой роли в сохранении мира и безопасности, достижении социальной справедливости и борьбы с однополярным мироустройством – см. Рисунок 3.

Интересен тот факт, что в солидаризирующем потоке заметным актором выступают Вооруженные Силы России (7,9%), при этом в десолидаризирующем массиве этот актор не фигурирует (поэтому не представлен на Рисунке 3).

Важным параметром когнитивного картирования солидаризирующих и десолидаризирующих потоков служит целевая аудитория, на которую направлено информационное воздействие.

Для солидаризирующего, так и десолидаризирующего потоков характерна весьма распространенная в социально-медийном менеджменте проблема отсутствия таргетирования, отсутствие ориентации сообщения на конкретную социальную группу (около половины всех документов обоих потоков без адресации). Вместе с тем потоки десолидаризации в значительной степени нацелены на социально незащищенные группы, и их генераторы осуществляют попытки эксплуатировать социальную депривацию и ощутимые болевые зоны этих

общностей – см. рис. 3.5. Тревожным симптомом служит тот факт, что создатели солидаризирующего контента не в полной мере отрабатывают эти социально уязвимые группы населения, которые в условиях отсутствия альтернативных потоков могут поддаться воздействию десолидаризирующего контента. Особое внимание в ходе создания солидаризирующего потока необходимо обратить на такие целевые группы, как жители регионов, на территории которых ведутся военные действия, приграничные с Украиной регионы, малоимущие (пенсионеры, безработные, прочие социально уязвимые категории населения), спортсмены и аудитория спортивных состязаний, национальные, религиозные и иные меньшинства.

Переменные социальных эффектов.

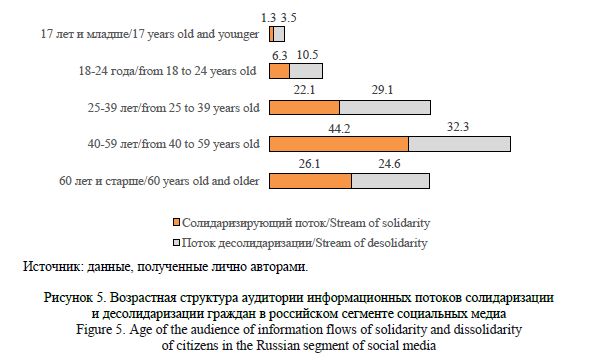

Сравнительная структура вовлеченности возрастных групп россиян в потоки солидарности и десолидаризации приведена на рис. 5. Основной возрастной группой, вовлеченной в информационные потоки, являются взрослые пользователи от 40 до 59 лет (38,3%), высока представленность также групп от 25 до 39 лет (25,6%) и старше 60 лет (25,4%). Молодежь представлена значительно в меньшем объеме, что особенно характерно для структуры пользовательской аудитории информационных потоков солидаризации. В целом, потоки десолидаризации в социальных медиа аккумулируют большее число молодых пользователей, что характерно для всех возрастных сегментов молодежи, особенно для групп «старшей» молодежи в возрасте от 25 до 35 лет. В большинстве субъектов федерации именно группы старшей поствузовской молодежи выступают главным актором распространения цифрового контента десолидаризирующей направленности. Среди этой возрастной когорты объемы аудитории десолидаризирующего контента на протяжении всего периода наблюдения превышают объемы солидаризирующих материалов.

Сравнительная структура вовлеченности геолокационных групп россиян (по федерльным округам) в потоки солидарности и десолидаризации позволяет выделить субъекты с наиболее выраженной вовлеченностью населения в контексты политической солидарности в социальных медиа – рис. 6. Среди них регионы Центрального федерального округа (21,2%), Северо-Кавказского федерального округа (17,2%), а также новые регионы Российской Федерации (17,1%). Напротив, наибольшие дефициты вовлеченности и одновременно высокий уровень вовлеченности в потоки десолидаризации демонстрируют регионы Уральского федерального округа (12,3%), Северо-Западного федерального округа (10,6%), Дальневосточного федерального округа (9,5%), Сибирского федерального округа (8,7%). Примечательно, для жителей ЦФО в целом характерна значительно большая вовлеченность в потоки десолидаризации.

Более подробный анализ региональных срезов отмечает следующие тенденции. В первую очередь, объемы солидаризирующих информационных потоков заметно снижены в столичном регионе (Москва и Московская область). Средние объемы солидаризирующих материалов в данных субъектах федерации на 20-25% меньше, чем в среднем по Центральному федеральному округу. В особенности это характерно для Московской области. Можно признать, что для столицы проблема солидаризации граждан в социальных медиа стоит особенно остро, а практика применения цифровых технологий обеспечения солидарности граждан требует пристального внимания со стороны региональных органов власти. Аналогичные тенденции, в целом, характерны для всех крупных агломераций. В большинстве крупных городов объемы солидаризирующих материалов меньше, чем укрупненные результаты по федеральным округам в среднем на 10-15%. Это характерно для Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Краснодара. Если рассматривать сложившуюся ситуацию по типам населенных пунктов, то наиболее благоприятная ситуация складывается в малых и средних городах с населением до 100 тыс. человек и от 100 до 300 тыс. человек. Обозначается тенденция к увеличению уровня десолидаризации граждан с увеличением численности населения конкретного населенного пункта.

Важной составляющей оценки потенциала влияния изучаемых потоков служит анализ доминирующих техник формирования социальной солидарности и приёмов десолидаризации в манипулировании массовым сознанием.

Среди приемов, ориентированных на достижение социальной солидарности наиболее репрезентированы продвижение добровольчества, волонтерства, спорта, проектной деятельности (21,8% всего проанализированного массива документов), формирование убежденности аудитории в устойчивости российского государства, его стабильности (14,3%), констатация позитивных результатов развития нации в различных сферах жизни (12,3%), противопоставление культуры, традиций, ценностей российского общества таковым западных государств. Эти приемы довольно продуктивны для закрепления позитивной национально-государственной идентичности как значимого компонента и фактора солидаризации нации. Десолидаризирующие потоки содержат разнообразные приемы манипуляции общественным сознанием. Лидером среди них является прием негативизации (20,6%). Примером применения этого приема может быть придание отрицательного смысла любым инициативам органов власти и должностных лиц, поиск в этих решениях и действиях негативных значений: личной выгоды власть имущих, ущемление гражданских прав и свобод, усиление рисков общественной безопасности и т.д.

Манипулирование общественным сознанием с целью десолидаризации зачастую происходит посредством приемов мозаичности подачи информации (12,6%) и ассоциативной цепочки (12,3%). Эти приемы нацелены на выгодную для смещения акцентов стратегию подачи информации и представления в определенном контексте текущей ситуации в стране. Манипуляция мнением происходит в этих случаях за счет изъятия нужных акцентов и выстраивания из этих фрагментарных аспектов фальшивой, сконструированной картины тех или иных событий. К примеру, в этом сегменте сообщений СВО может репрезентироваться исключительно с позиций усиления международной напряженности, при этом задачи защиты русскоязычного населения от украинской агрессии в течение более восьми лет будут оставаться в таких материалах за скобками.

Еще одним значимым параметром оценки потенциала социальных эффектов анализируемых потоков является соотношение рационального и иррационального воздействия на массовое сознание потоков солидности и десолидаризации. Исследование показало, что цифровые акторы, направленные на десолизаризацию российского общества, ориентируются чаще всего на эмоциональное, аффективное воздействие (в 56,1% случаев).

Это свидетельствует о том, что десолидаризирующие потоки ориентированы на «выключение», оставление за скобками рациональной аргументации в обсуждении текущего курса страны, их задачей является мобилизация иррационального реагирования через, чаще всего, ценностное подчинение. В этом случае объективные причины того или иного решения, действия замалчиваются, а на передний план выносится аффект.

В ходе анализа взаимосвязи переменных когнитивного картирования обнаружены следующие корреляции.

Использование такого основания солидаризации, как коллективная безопасность коррелирует со значимостью укрепления суверенитета российской нации как базовой опоры социального единства и согласия (коэффициент корреляции по Спирману 0,221**).

Наличие направленности на формирование и укрепление общенациональной гражданской и государственной идентичности коррелирует с использованием инструктивных сообщений по их обеспечению (коэффициент корреляции по Спирману 0,197**).

Наличие направленности на формирование базового ценностного консенсуса коррелирует с использованием инструктивных сообщений по его обеспечению (коэффициент корреляции по Спирману 0,146**).

Потоку десолидаризации свойственны следующие значимые корреляции.

Эксплуатация карты межнационального напряжения напрямую коррелирует с использованием маркера межрелигиозного раскола в российском обществе (коэффициент корреляции по Спирману 0,442**).

Наличие индикатора разыгрывания карты межнационального напряжения прямолинейно коррелирует с фокусировкой сообщений на сецессионных установках (коэффициент корреляции по Спирману 0,534**).

Негативизация репрезентируемой в материалах изученного потока национально-государственной идентичности прямо коррелирует с акцентом на настроениях сецессии ряда регионов РФ (коэффициент корреляции по Спирману 0,174**).

Негативизация представленной в проанализированных документах социальных медиа национально-государственной идентичности напрямую коррелирует с использованием аффективных приемов информационного воздействия.

Наличие маркера ориентации на делегитимизацию государственных институтов и представителей государственной власти прямолинейно коррелирует с параметром типа онлайн-сетевого ресурса (оппозиционное сообщество), коэффициент корреляции по Спирману равен 0,209**.

Заключение (Conclusions). Исходя из полученных данных, следует перечислить следующие положения.

В российском социально-медийном пространстве доминирует цифровой контент солидаризирующей направленности. Объемы представленности солидаризирующего контента в социальных медиа возрастают одновременно с возникновением ситуации, демонстрирующей общественный запрос на политическую и гражданскую солидарность, отражающую ответ российского общества на кризисные явления. В такой ситуации солидаризирующий цифровой контент распространяется в информационно-коммуникативном пространстве стихийно в качестве защитной реакции населения на возникающие внешние и внутренние угрозы, обдающий высоким консолидирующим потенциалом. Информационные потоки солидаризации и десолидаризации российских граждан артикулируются преимущественно в наиболее популярных среди Интернет-пользователей цифровых площадках, что обеспечивает не только их высокую репрезентацию, но и вовлеченность аудитории. Значимым различием является также повышенный уровень репрезентации десолидаризирующего контента в запрещенных или заблокированных на территории Российской Федерации социальных медиа.

Десолидаризирующие потоки обладают значительным потенциалом влиятельности благодаря более эмоциональному и манипулятивному воздействию в сравнении с потоками солидаризации. Генераторы деконсолидационных потоков эксплуатируют нерешенность проблем социальной депривации части социальных групп, формируют в их сознании убежденность в ответственности власти за их социальное положение, создают установку на подрыв доверия текущему курсу общества. Десолидаризирующие потоки интенсивно используют одновременно несколько влиятельных дискурсов, активно разыгрывая карты межнационального, межрелигиозного, межпоколенческого раскола в обществе, а также ряд контекстов региональной сецессии.

Исходя из полученных результатов, следует констатировать, что при создании солидаризирующих потоков необходимо активнее использовать такие основания солидаризации, как общность языка, традиционных религий, единство многовековой истории, общность судьбы, исторической памяти, культуры, значимости объединения усилий, совместных действий, гражданского участия в процессе достижения поставленных перед обществом задач в условиях текущих глобальных вызовов, а также усиливать эмоциональные приемы убеждения и воздействия на национальную пользовательскую аудиторию.

Благодарности

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.

Список литературы

Азаров А. А., Бродовская Е. В., Бубнов А. Ю., Глазков А. А. и др. Predictor mining: применение методов интеллектуального анализа данных в задачах социального компьютинга // Труды СПИИРАН. 2013. № 3 (26). С. 136-161.

Бродовская Е. В., Домбровская А. Ю., Карзубов Д. Н., Синяков А. В. Развитие методологии и методики интеллектуального поиска цифровых маркеров политических процессов в социальных медиа // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 5 (141). С. 79-104.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с фр. и послесловие Л.Б. Гофмана. М.: Наука, 1990. 575 с.

Ильичева Л. Е., Рогачев С. В. Риски и вызовы социальной консолидации российского общества в условиях цивилизационной трансформации // Власть. 2022. Том 30, № 5. С. 88-97. DOI: 10.31171/vlast.v30i5.9243.

Кармова М. Р., Максимова О. И. Межкультурная коммуникация: путь к солидарности между этническими сообществами // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2022. Т. 12, № 3. С. 30-35. DOI: 10.26794/2226-7867-2022-12-3-30-35.

Кармова М. Р., Максимова О. И. Феномен коммуникативной солидарности и коммуникативного конфликта в социальных медиа /Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2023. Т. 13, № 1. С. 122-127. DOI 10.26794/2226-7867-2023-13-1-122-127.

Коньков А. Е., Батоврина Е. В., Михайлова О. В. Государство и общество в поисках солидарности: вместе или рядом? // Общественные науки и современность. 2021. № 1. С. 29-47.

Окара А. Н. Солидаризм: забытая идеология XXI в. // Политическая наука. 2013. № 4. С. 146-155.

Парсонс Т. Понятие общества компоненты и их взаимоотношения // THESIS. 1993. № 2. С. 94-122.

Хайек Ф. А. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2006. 644 с.

Alharbi A., Freeman B.C. Towards a performative theory of solidarity discourse. Cogent arts & humanities. 2018. Т. 5, №. 1. Pр. 1495-044.

Archer M.S. Making our Way through the World. Cambridge University Press, 2007. 343 p.

Archer M. S. Introduction: ‘Stability’ or ‘stabilization’– on which would morphogenic society depend? Late Modernity. Cham, 2014.

20 p.

Dobrzanski, D. The concept of solidarity and its properties. In T. Buksiński &

D. Dobrzański (Eds.) Eastern Europe and the challenges of Globalization (pp. 135-146). Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2005.

Heckathorn D. D. Extensions of the prisoner’s dilemma paradigm: The altruist’s dilemma and group solidarity. Sociological Theory. 1991. № 9 (1). Pр. 34-52.

Molm L. D., Collett J. L., Schaefer D. R. Building solidarity through generalized exchange: A theory of reciprocity. American Journal of Sociology. 2007. № 113 (1). Pр. 205-242.

Sorokin P. A. The ways and power of love: types, factors, and techniques of moral transformation. Templeton Press, 2002. 584 p.