Одиночество в семье: исследование повседневных практик молодой семьи

Aннотация

В приведенной работе систематизированы теоретические подходы к анализу феномена одиночества, показана их применимость для изучения одиночества акторов в семье, что позволило разработать инструментарий исследования. Целью работы было выявление и характеристика практик формирования и преодоления одиночества в молодых семьях. Эмпирические данные собраны в рамках качественного исследования в ноябре 2022 методом полуструктурированного интервью с членами молодых семей в возрасте до 35 лет, проживающих в городе Москве. Выборка целенаправленная (n=100), критерии отбора – возраст супругов; количество детей в семье (выбраны бездетные, однодетные и двудетные семьи); длительность проживания в браке (от нескольких месяцев до 10 лет). В результате исследования охарактеризованы практики мужчин и женщин, являющихся членами молодых семей, по преодолению одиночества, а также причины положительного отношения к одиночеству в семье. Констатируется, что проблемы, способствующие одиночеству в семье, могут быть сведены к минимуму вследствие разработки комплексной стратегии воспитания современного и последующих поколений, включающей принцип приоритетности ценности семьи как традиционной ценности российского социума, а также информирование молодежи о стратегиях выхода из семейных кризисов.

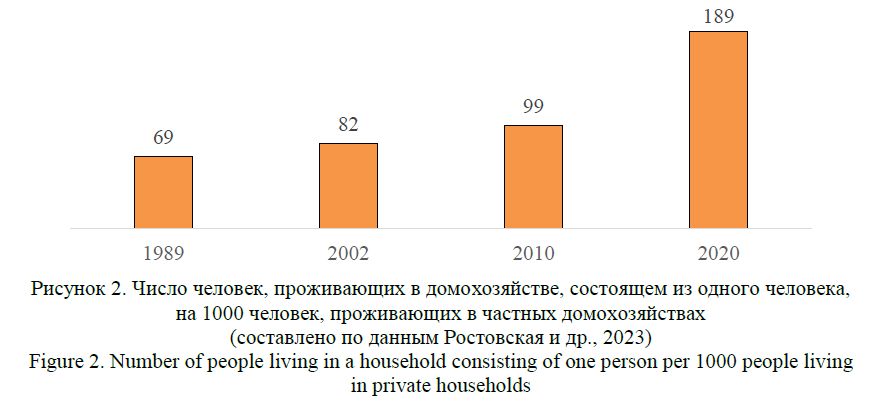

Введение (Introduction). Актуальность исследования одиночества в семье определяется поиском факторов, влияющих на внутрисемейное взаимодействие, систематизация которых позволит выработать меры предотвращения распада семейных уз. Современные тенденции оказывают негативное влияние на семейные отношения, что приводит к росту разводимости (см. Рисунок 1).

В-третьих, изучение феномена одиночества как социально- психологического состояния, не связанного с фактическим отсутствием у актора социальных связей.

В целом, во всех подходах одиночество рассматривается как стрессовый фактор, рассмотрим подробнее как развиваются современные исследования в рамках третьего направления – одиночество как социально- психологическое состояние, не связанное с фактическим отсутствием у актора социальных связей, в том числе одиночество в семье.

Методология и методы (Methodology and methods). В социологии исследования одиночества представлены работами П. М. Козыревой и А. И. Смирнова (Козырева, Смирнов, 2020; 2022), Н. Е. Покровского и Г. В. Иванченко (Покровский, Иванченко, 2008), Ж. В. Пузановой (Пузанова, 2009) и др., а также работами, в которых рассматриваются феномены «счастье» (Черныш, 2019) и «благополучие» (Ростовская, Васильева, 2023 и др.). Интенсивно социологические исследования одиночества проводились после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 (Козырева, Смирнов, 2023; Ростовская, Сулейманлы и др., 2022). Большой вклад в исследование одиночества вносят мониторинги, проводимые ВЦИОМ и НИУ ВШЭ/

В качестве основы характеристики различных проявлений изучаемого феномена выделяют следующие классификации: сознательное, хроническое и временное (Садлер, Джонсон, 1989: 21-50); эмоциональное

(Вейс, 1989: 114-128); а также разные уровни одиночества – космический, культурный, социальный и межличностный (Ветрова и др., 2023: 211- 221) и др. В ряде концепций сделан вывод, что современное одиночество обусловлено потерей идентификации, ростом индивидуализации, урбанизацией, расширением онлайн коммуникаций (Барсукова, Барсуков, 2021: 45-51;

Корнющенко-Ермолаева, 2010; Мартыненко, 2021 и др.). Представляют интерес подходы, в которых одиночество рассматривается как сознательный, самостоятельный выбор индивида по отношению к собственной уникальной ментальности (Кляйненберг, 2014; Колесникова, 2016).

Г. И. Колесникова дает определение понятию «позитивное одиночество», суть которого состоит в раскрытии личностного потенциала индивида в его экзистенциальном развитии (Колесникова, 2016: 169-171), а также классифицирует виды одиночества, выделяя по критерию осознанности выбора личностью и по факторам, определяющим состояние этого явления. В этом отношении ею обозначаются такие его виды как одиночество в традиционном смысле слова, а также одинокий стиль жизни (сознательный выбор), изоляция (субъектно-объектный фактор, не всегда зависящий от воли его носителя, например, тюрьма или больница). Г. И. Колесникова показывает, что позитивная концепция распространяется,

количество лиц, не имеющих семьи растет. Вследствие экономического развития одиночество стало в большей степени доступным, этому способствует культ индивидуализма, повышение роли женщин в семейных отношениях, рост коммуникационных связей, отстаивание личной свободы и стремление к самореализации. Одинокая жизнь позволяет вести существование без учета интересов партнера и сконцентрироваться только на том, что важно для самого актора.

Для исследования практик одиночества в семье необходимо разрабатывать специальные инструменты, а философское обоснование проблемы становиться основой формирования исследовательских вопросов для гайда интервью. Концептуальные основы для реализации этой задачи можно найти у З. Баумана, который считает, что основой гармонии личности является любовь, но при декларируемом индивидуализме современной нации проблему одиночества решают посредством безудержного потребления (Бауман, 2019: 18). Идеи З. Баумана развивает О. А. Добрина, сопоставляя одиночество и баланс между свободой и безопасностью (Добрина, 2019: 98). Суть её концепции сводится к отсутствию внутреннего смысла при предельной насыщенности контактами и событиями. Постоянная гонка за примитивными удовольствиями и наслаждениями не может обогатить существование индивида. Это приводит к болезненному переживанию одиночества, которое нередко пытаются преодолевать посредством антидепрессантов, услуг психотерапевта и т.д.

Современные социальные тенденции отражаются на взаимодействии в молодой семье, повседневных семейных практиках. В семейных отношениях может сформироваться эмоциональное отчуждение, чувство одиночества, хотя фактически между супругами или родителями и детьми социальные связи сохраняться (как говорят в повседневной коммуникации члены семьи – каждый «на своей волне»). Такое проявление одиночества в семье соответствует диалектическому правилу единства и борьбы противоположностей.

Еще одно важное направление исследований – выявление специфики женского и мужского одиночества. Выделяют психологические индикаторы, например, женщины успешные в трудовой сфере часто рациональны и не готовы к спонтанности в социальных контактах с мужчинами, в итоге формируется страх перед отношениями с мужчиной (Хорни, 2024) или, если все-таки вступают в брачные отношения, транслируют непонимание проблем и потребностей мужчины (Кочеткова, 2017: 5). Складывается внешняя видимость положительных семейных отношений, за которыми скрывается одиночество каждого из супругов. Исследуя феномен мужского одиночества, авторы выделяют причины, при которых мужчина тяжелее переживает одиночество – инфантильность, эмоциональная незрелость, не вполне адекватная самооценка (Барсукова, Барсуков, 2021).

Результаты исследования, проведённого Т. Л. Крюковой и М. В. Сапоровской показали, что люди, находящиеся в браке, по шкале эмоционального одиночества являются в большей степени субъективно одинокими в сравнении с теми, кто проживает один или с родителями (Крюкова, Сапоровская, 2014: 74). В этом случае супруги ослаблены в психологическом отношении, потому не всегда в состоянии справляться с возникающими жизненными ситуациями, что, в том числе, отражается на самочувствии детей, которые в силу своего подросткового возраста тяжело переживают разобщённость родителей и ищут эмоционального отклика вне семьи, растут с ощущением недоверия к миру и людям, не имеют возможности прямо, открыто и честно высказывать родителям свои истинные потребности, чувства и переживания (Жесткова, 2020: 1-7).

Проблема одиночества в семье требует анализа и в связи с тем, что основной мотив заключения брака между мужчиной и женщиной – найти родственную душу, преодолеть чувство одиночества, стать счастливым, при этом А. Б. Синельников показал, что данные цели полнее реализуются в браке, чем в сожительстве, которое исследователь определил, как «промежуточное» между браком и одиночеством состояние (Синельников, 2018). Исследования одиночества чаще ведутся количественными методами, объем качественных, глубинных исследований ограничен, что может быть обусловлено с закрытостью акторов, неготовностью обсуждать болезненные темы, стремлением супружеских пар презентовать себя в публичных пространствах как идеальную пару. Указанные социальные противоречия обуславливают цель исследования – выявить и охарактеризовать практики формирования и преодоления одиночества в молодых семьях методом качественного исследования.

В этой связи в рамках заявленной темы авторами на инициативной основе в ноябре 2022 года было качественное исследование методом полуструктурированного интервью с членами молодых семей в возрасте до 35 лет, проживающих в городе Москве (общий объем выборки составил 100 человек, выборка целенаправленная). Методологическая база исследования – концепция Т. К. Ростовской, в которой качество социальных взаимодействий в семье является одним из параметров семейного благополучия, и на основе которой авторы уже проводили качественное исследования (Ростовская, Васильева, 2023 и др.).

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Членам молодых семей был

задан вопрос о том, какой смысл они вкладывают в понятие «одиночество» и какие ассоциации данное понятие у них вызывает. По результатам исследования можно констатировать, что молодые семьи интерпретируют понятие одиночества с одной стороны как физическое отсутствие рядом близкого человека / людей («пустота», «отсутствие близких», «это когда один», «нет рядом человека, с которым можно было бы поговорить», «нет никого рядом», «нет близких людей, которые поддержат в трудную минуту и разделят радость – в минуты счастья», «не с кем обсудить радость и горе», «когда некого угостить пирогом с яблоками», «отсутствие общения, взаимодействия и коммуникации», «когда тебя не ждут, тебе не к кому спешить, тебе не о ком заботиться»); как различные психологические состояния, субъективные ощущения, как правило, негативно окрашенные, причем, не всегда зависящие от наличия или отсутствия рядом человека/ людей («нет душевной близости, глубокого понимания друг друга», «нет взаимопонимания», «страдание», «скучно, нечем себя занять», «когда неуютно одному», «душевная пустота», «грусть», «гнетущее состояние», «апатия», «разочарование», «чувство опустошенности даже в окружении людей», «состояние уединения», «скука», «когда ты бессилен или зависим», «осознание своей ненужности», «нереализованность в семье, обществе, своем окружении»). С другой стороны, как позитивно или нейтрально окрашенные психологические состояния («комфорт», «я люблю находиться в уединении», «это нормальное состояние человека», «это круто!»).

Выявлено, что в первую очередь молодые родители, у которых более одного ребенка рассматривают одиночество как нормальное или положительное явление, время, в которое можно отдохнуть: «Это нормальное состояние человека, в котором он может пребывать» (жен., 25, двое детей, 5 лет в браке); «Это состояние уединения от мира…» (муж., 32, двое детей, 5 лет в браке).

Зафиксирован ответ, связанных с экзистенциальным чувством веры: «В отрицательном смысле одиночество – отсутствие духовной связи с Господом, как ребенок, которого оставили посреди дороги в никуда и из неоткуда. В положительном – возможность побыть наедине с собой, с мыслями, восстановить гармонию внутри» (жен, 27, 1 ребенок, 1 год в браке). Показательно, что с ростом стажа семейной жизни информанты дают более конкретные формулировки: «Нарастающий «холод» в общении, отсутствие общих интересов и точек соприкосновения при взаимодействии с конкретным человеком» (жен., 31, один ребенок, 9 лет в браке).

Также люди с большим стажем брака, у которых есть дети, не были готовы давать развернутые ответы на вопросы «Чувствуете ли вы себя одиноким в семье?» и «Является ли одиночество в собственной семье проблемой для вас?», в тоже время информанты, которые в браке менее года признавались в чувстве грусти и одиночества, что может объяснятся не законченным периодом адаптации к новому статусу: «Нет, не считаю, потому что меня всегда окружают люди, которые не дают мне быть одинокой» (жен., 33, нет детей, 6 лет в браке); «Нет, данное чувство мне незнакомо. Всегда кто-то из хороших людей окружает меня» (муж., 32, нет детей, 6 лет в браке);

«У меня семья, любимые занятия и вера в Высший смысл, в Бога» (жен, 27, 1 ребенок, 1 год в браке); «Возможно, иногда бывает, когда мне грустно» (жен., 24, нет детей, полгода в браке).

Среди причин одиночества в семье респонденты выделяют, во-первых, отсутствие взаимопонимания между супругами; во-вторых, отсутствие внимания и интереса со стороны супруга; в-третьих, усталость, высокую занятость

на работе одного или обоих супругов, вследствие чего – разная степень участия в делах семьи; в-четвертых, собственные нерешенные проблемы, низкую самооценку (вопрос: «С чем, на ваш взгляд, связаны причины вашего одиночества в семье?»).

При этом информанты в целом говорят о том, что их не отталкивает и не обижает желание супруга побыть в одиночестве (вопрос: «Отталкивает / обижает ли вас желание вашего супруга побыть в одиночестве?»): «Ни в коем случае, каждому человеку нужно побыть немного наедине с собой, если есть от этого результат» (муж., 27, один ребенок, 5 лет в браке); «Нет, это мне не обижает и не отталкивает. Я отношусь к этому с пониманием и уважением» (жен., 33, нет детей, 6 лет в браке); «Нет, мы уважаем друг друга, если супруга хочет побыть одна, я легко могу найти занятие, которое не будет ей мешать и в тоже время развлечет меня» (муж., 32, нет детей, 6 лет в браке).

В тоже время женщинам, у которых двое детей, требуется поддержка супруга, обусловленная в том числе тем, что сами они не могут остаться в одиночестве:

«Скорее напрягает, но я стараюсь его понять, хотя у него оно редко возникает» (жен., 32, двое детей, 3 года в браке).

Члены молодых семей находятся в экономически активном возрасте (вопрос: «Считаете ли вы свой рабочий потенциал полностью реализованным?»), что предотвращает формирование чувства исключенности, кроме как у молодых матерей, находящихся в декретном отпуске, они отвечают на поставленный вопрос: «Нет»: «Думаю, что мой рабочий потенциал достаточно реализован, но не полностью. Всегда есть к чему стремиться и развиваться» (жен., 33, нет детей, 6 лет в браке); «Однозначно нет, все время хочется получать новые знания и находит применения им» (муж., 32, нет детей, 6 лет в браке); «Иногда ощущается эмоциональное опустошение от работы и хочется только общения с семьей» (жен., 31, один ребенок, 9 лет в браке).

На вопрос: «Нужно ли бороться с одиночеством?», получены следующие ответы: «Непременно, так как одиночество одно из самых худших чувств на земле» (муж., 27, один ребенок, 5 лет в браке); «Если не бороться, то это может привести к нежелательным последствиям, которые негативно сказываются на психике человека (депрессия, тревожность, переживания)» (жен., 33, нет детей, 6 лет в браке);

«Человек должен сам решить для себя, комфортно ли ему быть в таком состоянии или надо что-то изменить» (муж., 32, нет детей, 6 лет в браке); «Если человек сильный внутренне и одиночество для него – это ресурс, то, наверное, не нужно его лишать этого ресурса. В основном же, считаю, что с одиночеством стоит бороться <…> нужно перестать быть одиноким» (жен, 27, 1 ребенок, 1 год в браке); «И да, и нет, иногда полезно побыть в одиночестве разобраться в себе, просто побыть одному» (жен., 32, двое детей, 3 года в браке);

Вопрос «Согласны ли вы с тезисом «Семья – лекарство от одиночества»?» позволяет расширить представления о мотивации к заключению брака: «Конечно, семья – это там, где тебя любят таким, какой ты есть» (муж., 32, нет детей, 6 лет в браке); «Если в семье здоровые отношения, есть взаимопонимания, взаимозависимость, любовь и гармония. Семьи бывают разные, если там «не здоровая» среда, то это не назовешь лекарством» (жен, 27, 1 ребенок, 1 год в браке); «Если человеку некомфортно жить с супругом или супругой, то семья – это вовсе не лекарство» (жен., 24, нет детей, полгода в браке).

Респонденты отмечают, что к одиночеству внутри семьи могут привести: «безразличие», «непонимание», или «недопонимание», «равнодушие», «неуважение», «холод», «дистанцирование в отношениях», «ограниченное общение», или «отдаление по общению», «недоверие», «отсутствие общих интересов», «отторжение и порицание хобби и работы, которую выполняют супруги», «пользовательское отношение: ты мне должен/должна!», «измена» или «предательство», «игнорирование потребностей и желаний друг друга»,

«Отношения друг к другу как к квартирантам, не интересуются друг другом, пары, которые спят раздельно из- за маленьких детей, никакой близости, и личного пространства», «потеря интереса (к жизни, саморазвитию в семье и супругу)», «однообразие», «Смартфоны в большом количестве, разные темпы жизни, режимы дня, интересы разные», «эгоизм» («Нужно перестать думать, что тебе супруг чего-то должен, а думать чем ты можешь помочь супругу и нужно ли ему помочь»), «отсутствие любви», «неподходящий человек рядом». Примечательно: в этих ответах респондентов на уровне представлений, есть варианты, встречающиеся в настоящее время в их собственных семейных отношениях, причем даже у тех, кто пока не ощущает себя одиноким в семье («отсутствие общих интересов», «отсутствие совместного времяпрепровождения»), что может означать, что то, что не вызывает отторжения в начале отношений, может приобретать свою значимость спустя годы совместного проживания и приводить к ощущению одиночества.

Практики преодоления одиночества систематизированы, во-первых, в результате ответа на вопрос: «Есть ли у вас хобби/любимое дело?»: «Спортивные тренировки, нумизматика» (муж., 27, один ребенок, 5 лет в браке); «Чтение книг, вязание, рисование» (жен., 33, нет детей, 6 лет в браке); «В свободное время играю в волейбол, а летом люблю ездить на природу и рыбалку» (муж., 32, нет детей, 6 лет в браке); «Хобби – рыбалка. Люблю программировать» (муж., 31, один ребенок, 10 лет в браке); «Раньше было много любимых дел и хобби (рисование, плавание, пение в караоке, плетение из бисера, танцы и восточные, и бальные, аэробика, бег, чтение художественной литературы, вышивание, кулинария и др.). Сейчас нет возможностей этим заниматься в силу загруженности. <…> Бывают мысли «оправдания», что подобные хобби для детей и взрослые люди должны заниматься «делами»» (жен., 31, один ребенок, 9 лет в браке).

Во-вторых, в результате ответа на вопрос «Как вы справляетесь с чувством одиночества?»: «Если возникнет такая ситуация, то я позвоню близким или родным, друзьям, попрошу о встрече. Если нет возможности встретиться, то есть любимые занятия, хобби» (жен., 33, нет детей, 6 лет в браке); «Нахожу себе занятие или приятного собеседника» (муж., 32, нет детей, 6 лет в браке); «Рассказываю о своих проблемах и переживаниях близким» (муж., 31, один ребенок, 10 лет в браке); «Не было такого чувства, наоборот, хочется иногда побыть одному» (муж., 32, двое детей, 5 лет в браке); «Читаю, рисую, провожу время с близкими людьми, занимаюсь йогой, пытаюсь медитировать» (жен, 27, 1 ребенок, 1 год в браке); «До брака и появления детей, когда меня посещало это чувство, я занималась уборкой, перебиранием старых вещей или просто читала хорошую книгу, с ней было не одиноко» (жен., 32, двое детей, 3 года в браке); «Вспоминаю теплый момент из детства, становится лучше. Слушаю музыку. Могу поплакать. Несмотря на чувство одиночества в пиковый момент общаться не хочется, только если кто-то проявит инициативу» (жен., 31, один ребенок, 9 лет в браке).

Для борьбы с одиночеством члены молодых семей предпринимают следующие практики: «стараюсь быть общительной, заботливой», «спорт», «сон», «разговариваю с партнёром, прибегаю в помощи семейного психотерапевта», «изменяю», «в свободное время сижу в интернете», «звоню мужу по сто раз в день». Только два респондента отметили: «супруг помогает преодолеть чувство одиночества», и «супруг пытается помочь преодолеть чувство одиночества, но иногда». В то же время в качестве возможных направлений помощи респонденты отмечают «общение супругов друг с другом», «понимание общих ценностей и планов на будущее»,

«любовь», «профессиональная помощь со стороны. Заинтересованность в ней обоих супругов», «воспитание и готовность вообще к семейной жизни, понимание своего места и обязанностей супругов в семье, в быту, уметь уступать друг другу, слышать друг друга, никогда не переходить на личности и не поднимать прошлое если оно где-то и в чём-то есть, рожать детей, учить их ценить семейные отношения, давать детям образование, любить, уважать родных и близких, подавать правильные примеры поколению. Да и вообще много причин можно указывать, но вообще всегда много зависит от самого человека».

Тема супружеской жизни и соответствующих отношений требует особого подхода. При вступлении в брак молодожены руководствуются во многом опытом своих родителей, на основе которого они формируют свои правила поведения, которые далеко не всегда совпадают. При заключении брака будущие муж и жена уже сформировали определённые необходимые, по их мнению, нормы, которыми следует руководствоваться в процессе семейной жизни. Возникающие разногласия в дальнейшем могут привести к отчуждению супругов друг от друга, а при наличии общих детей проблема со временем перерастает уже в обострившуюся ситуацию традиционного явления конфликта родителей и детей. Реальные практики показывают, что супругам недостаточно лишь любви и привязанности. Романтическая сторона отношений требует постоянной работы над отношениями.

Причины охлаждения отношений, приводящие к расторжению брака или к одиночеству в семье – проблемы в общении, общее непонимание проблем другого супруга, эгоизм и инфантилизм как одного из супругов, так и обоих, что принято на обывательском уровне оценивать, как «не сошлись характерами».

Заключение (Conclusions). К положительным итогам исследования социальных практик молодых семей можно отнести то, что для них не характерны проблемы современного одиночества – мужчины и женщины, заключившие брак до 35 лет ориентированы на семейные ценности, а не на ценности индивидуализма, свободы от обязательств и т.д. Женщины, заключившие брак в данный период ориентированы на мужчину, не боятся взаимодействия с партнером, а мужчины не проявляют признаков инфантилизма – поддерживают супругу, умеют организовывать собственное время так, чтобы работать, заниматься хобби, вести семейный образ жизни.

В то же время анализ социальных практик молодых семей показывает, что молодые люди знакомы с негативными проявлениями чувства одиночества, а в периоды большого напряжения (забота о малолетних детях), длительных отношения (брак продолжается более 5 лет), наоборот, в период, когда отношения только формируются (брак – менее года) начинают оценивать одиночество позитивно и могут начать дистанцироваться от супруга/супруги. Однако, именно в периоды напряжения должны быть сформированы механизмы усиленной поддержки молодых семей, которые позволять супругам преодолеть кризисные моменты.

Наиболее распространёнными причинами одиночества в семье, по мнению информантов, являются непонимание проблем другой стороны,

эгоизм и инфантилизм. Проблемы, способствующие одиночеству, могут быть сведены к минимуму вследствие разработки комплексной стратегии воспитания современного и последующих поколений, где основной принцип – ценность семьи, а также отрабатываются навыки анализа ситуации и дается информация о стратегиях выхода из семейных кризисов, слушатели знакомятся с организациями, помогающими в сложных ситуациях. Отсутствие образовательных программ по подготовке молодых супругов к будущей семейной жизни – проблема, которая может быть решена в процессе разработка оптимальной концепции и соответствующей стратегии в рамках семейно-демографической политики.

Список литературы

Барсукова С. В., Барсуков С. М. Одиночество как социальный феномен современного общества // Современные прикладные исследования. Материалы пятой национальной научно-практической конференции. Новочеркасск, 2021. С. 45-51.

Бауман З. Ретротопия. М.: ВЦИОМ, 2019. 160 с.

Вейс Р. С. Вопросы изучения одиночества // Лабиринты одиночества: [Сб. ст.]: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. Москва: Прогресс, 1989. С. 114-128.

Ветрова О. А., Красильникова Т. Д., Нишнианидзе О. О. Преобладающие типы одиночества в современном трансформирующемся обществе. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2023. Т. 13, № 4. С. 211-221.

Добрина О. А. Социальные риски современности и угрозы идентичности: системный анализ концепции З. Баумана. // Системная психология и социология. 2019. № 4 (32). С. 92-102.

Жесткова Н. А. Способы развития субъектных свойств семьи в вопросах воспитания подростка. // Наука и образование: новое время. 2020. № 4 (39). С. 1-7.

Кляйненберг Э. Жизнь соло. Новая социальная реальность. [пер. с англ.: А. Андреев]. Москва: АНФ, 2014. 278 с.

Козырева П. М., Смирнов А. И. Особенности возрастной структуры одиночества // Социологические исследования. 2020. № 9. C. 56-69. DOI: 10.31857/S013216250009617-1.

Козырева П. М., Смирнов А. И. Социальная изоляция и одиночество в пожилом возрасте // Социологическая наука и социальная практика. 2022. Т. 10, № 4. С. 46-63. DOI: https://doi.org/10.19181/snsp.2022.10.4.9282.

Козырева П. М., Смирнов А. И. Потребность в информации о здоровом образе жизни и уроки пандемии коронавируса // Журнал социологии и социальной антропологии. 2023. Т. 26, № 2. С. 46-66. DOI: 10.31119/jssa.2023.26.2.3.

Колесникова Г. И. Концепция позитивного одиночества // Евразийский союз ученых. 2016. № 1-1 (22). С. 169-171.

Корнющенко-Ермолаева Н. С. Одиночество и формы отчуждения человека в современном мире // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 332. С. 40-43.

Кочеткова Т. Н. Социальные представления о допустимости измены в контексте гендерных отношений // Мир науки. 2017. Т. 5, № 1. С. 5.

Крюкова Т. Л., Сапоровская М. В. Индивидуальные и групповые тенденции совладания с трудностями в российских семьях // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2014. Т. 20, № 2. С. 71-77.

Мартыненко Т. С. Болезни образа жизни: здоровье человека в современном городе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2021. Т. 21, № 1. С. 18-35. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-1- 18 -35.

Покровский Н. Е., Иванченко Г. В. Универсум одиночества: социологические и психологические очерки. Москва: Логос, 2008. 408 c.

Пузанова Ж. В. Социологическое исследование одиночества: проблема построения концептуальной модели. //

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2009. № 2. С. 42-46.

Ростовская Т. К., Сулейманлы А. Д., Гневашева В. А., Толмачев Д. П. Одиночество в условиях пандемии: страновый обзор // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 1. С. 17-22.

https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-1- 17-22.

Ростовская Т. К. Кучмаева О. В., Васильева Е. Н. Институт многопоколенной семьи как резерв демографического развития России // ДЕМИС. Демографические исследования. 2023. Т. 3, № 4. С. 59-77. DOI 10.19181/demis.2023.3.4.4.

Ростовская Т. К., Васильева Е. Н. Социальный портрет одиноких отцов: анализ в рамках концепции ответственного родительства // Социальное пространство. 2023. Т. 9, № 1. DOI: 10.15838/sa.2023.1.37.2.

Ростовская Т. К., Хасбулатова О. А., Смирнова И. Н. Социальный портрет категории одиноких матерей в российском обществе: концептуальные подходы // Женщина в российском обществе. 2022. № 4. С. 15-21. DOI: 10.21064/WinRS.2022.4.2.

Садлер У.А., Джонсон Т. Б. От одиночества к аномии // Лабиринты одиночества: [Сб. ст.]: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. Москва: Прогресс, 1989. С. 21-50.

Синельников А. Б. Семья и брак: кризис или модернизация? // Социологический журнал. 2018. Т. 24, № 1. С. 95-113. DOI: 10.19181/socjour.2018.24.1.5715.

Хорни К. Психология женщины. Москва: Академический проект, 2024. 252 с.

Черныш М. Ф. Факторы, влияющие на переживание счастья в российском обществе // Социологическая наука и социальная практика. 2019. Т. 7, № 2. С. 9-33. DOI: https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.2.6407.