Носители социального капитала: кто они?

Aннотация

Ключевой замысел статьи состоит в создании обобщенного образа типичного представителя группы с низким и высоким уровнем социального капитала. Авторы убеждены, что создание социального портрета носителя социального капитала определенного уровня является наглядным и лаконичным способом представления значимой информации, удобным для дальнейшего использования. Теоретические основания для изучения сущности социального капитала авторы видят в целом ряде работ. Так, исследование социальной организации сообществ Р. Патнема с конкретизацией внимания на формирующихся социальных связях, позволило ученому типологизировать социальный капитал. Применение теории поля П. Бурдьё к изучению социального капитала переводит восприятие данного социального феномена на уровень обобщений, создавая теоретический базис для зонирования территорий. Существенным представляется наблюдение Дж. Коулмана о необходимости доверия, выступающего обязательным условием возникновения социального капитала. Существующие концептуальные основания позволили сформировать интегральный индекс социального капитала, выделив в нем ряд основополагающих показателей, к которым относятся доверие, сети, ценности и установки. Эмпирической базой статьи стало исследование социального капитала населения Вологодской области. Применение индекса при последующей диагностике позволяет распределить участников исследования по пяти группам в зависимости от уровня социального капитала, которым они обладают. Разрабатывая вопрос о подборе наиболее эффективного подхода к представлению результатов, апробирована методика формирования социального портрета. Замысел создания социальных портретов теоретически обосновывается концепцией идеальных типов М. Вебера. В качестве существенных характеристик для формирования портрета типичного представителя группы с низким и высоким уровнем социального капитала рассматривались такие данные, как пол, возраст, уровень образования и род занятости, семейное положение. Представленные сведения, выступая ключевыми контурами портретирования, послужили «фоном» и позволили наглядно представить различия в восприятии группами собственного участия в общественной и политической жизни, тем самым охарактеризовать одно из направлений использования социального капитала.

Ключевые слова: социальный капитал, социальный портрет, индекс социального капитала, индикаторная модель

Введение (Introduction). Второе десятилетие двадцать первого столетия приносит в нашу жизнь все больше и больше рисков в значительной степени порожденных процессами глобализации. Экономические кризисы начала столетия, геополитические кризисы и сопровождающие их военные конфликты, развертывание экологического кризиса планетарного масштаба, переход к новому технологическому укладу создают в своей совокупности новую реальность, которая требует внимания и аналитического понимания со стороны исследователей. Процессы мирового масштаба безусловно оказывают влияние на все, что происходит в Российской Федерации. Более того, они в большей или меньшей степени затрагивают условия повседневной жизни россиян. Однако данное влияние может проявляться в различных регионах нашей огромной страны с определенной спецификой, что актуализирует исследования на региональном уровне. В этих условиях внимание исследователей должно быть направлено на явления социального характера, которые остаются более сложными как для фиксации, наблюдения, так и для анализа в силу их ярко выраженной субъективной природы. Таким индикатором, позволяющим проанализировать систему социальных отношений и связей между индивидами так и существующие у людей возможности обмена имеющимися ресурсами с членами группы, к которой они имеют отношение, является социальный капитал.

Вот почему наше внимание, как исследователей, сосредоточено на наблюдении за состоянием социального капитала в региональном сообществе и на изучении его связей с другим социальными процессами и феноменами. Под социальным капиталом мы подразумеваем «во-первых, наличие сетей социальных отношений, характеризующихся нормами доверия и взаимности, и уровень вовлеченности в них людей; во-вторых, создаваемые в них полезные для общества, для социальных групп (регионального сообщества в том числе) внешние эффекты, результаты, генерируемые социальным взаимодействием» (Региональный социальный капитал…, 2018). Социальный капитал достаточно специфический феномен, содержащий в себе значительные социальные ресурсы. А его запас позволяет легче преодолевать кризисы, поскольку именно они используются населением для поиска возможных путей выхода из кризисной ситуации и получения либо оказания поддержки нуждающимся (Коллективные действия…, 2022). Социальный капитал в такой интерпретации позволяет охарактеризовать социальные отношения и рассматривается нами как социальный индикатор интегрального типа.

Методология и методы (Methodology and methods). Обширная литература, посвященная проблематике социального капитала, позволяет утверждать, что концептуально устоялись многие аспекты данной теории, в том числе понимание сущности данного феномена, представления о структуре, функциях, типах (Беляева, 2014; Радаев, 2002; Коулман, 2001; Woolcock, 2000). В этом разнообразии обращает на себя внимание такой аспект как способность социального капитала оказывать влияние на структурирование социума. На это обратил внимание еще П. Бурдьё, который утверждал, что для накопления социального капитала имеет значение присутствие в едином социальном пространстве, где взаимодействуют индивиды, имеющие те или иные схожие характеристики (Бурдьё, 2002). Тем самым он вышел на проблему социального неравенства. Ему удалось выявить социальные механизмы, способствующие поддержанию социального неравенства в распределении социального капитала. Это свойство социального капитала отмечал еще один его авторитетный исследователь Н. Лин (Lin, 2001). Более того, исследователь дал описание механизмов, поддерживающих неравенство в распределении социального капитала.

П. Бурдьё, анализируя формы капитала, сумел показать принципиальные отличительные характеристики социальной формы от материальной и человеческой форм. Они проявляют себя в неосязаемости, символичности и, что является крайне важным, в отсутствии права собственности (Бурдьё, 2002). Интересен сам подход П. Бурдьё к изучению данной формы капитала. Он обращает внимание на ту пользу, которую индивиды получают, участвуя в деятельности групп для создания некоторого группового ресурса.

На ресурсный аспект социального капитала обратил внимание и Дж. Коулман. Он рассматривает его как совокупность ресурсов, возникающих в семейных структурах, в социальной организации сообществ. Интересно следующее замечание Коулмана: социальный капитал превращается в ресурс только благодаря доверию. Именно оно обеспечивает возможность получения помощи и поддержки от окружающих. Но, поскольку на доверие чаще всего отвечают доверием, то это создает возможности для расширения сети взаимодействий на основании общих ценностей. Коулман называет такие ценности как верность слову, доверительность в качестве ресурсов (Coleman, 1993). Эти ценности поддерживаются в определённом круге и обеспечивают доступность к ресурсам всем его участникам. Тем самым социальный капитал превращается в общественное благо. При этом он также указывает на неравный доступ к подобным ресурсам (Coleman, 1993). Однако общественный характер социального капитала не означает его широкую доступность для всех членов социума. Общественное благо может быть доступно определённой группе и в этом случае оно превращается скорее в

«клубное» благо, что и стратифицирует общество. Существует и возможность определённой персонификации социального капитала. Поскольку он существует и актуализируется в сети, то индивиды, оказавшиеся ее ключевыми акторами, могут регулировать доступ к контактам, расширяя его для одних и сужая для других. Тем не менее во всех случаях социальный капитал требует определённых инвестиций в форме времени для поддержания контактов. Как пишет Ф. Фукуяма, «социальный капитал не может стать результатом действий отдельного человека, он вырастает из приоритета общественных добродетелей над индивидуальными» (Фукуяма, 2004).

Для выявления различий, мы исходим из устоявшегося и общепризнанного, а также доказанного многими отечественными и зарубежными исследованиями факта формирования и функционирования социального капитала в процессе социальных контактов (Формирование социального капитала…, 2014, 13-14; Сажина, 2010; Колпина, 2013; Заякина, 2022; Колмыкова, 2021, 34; Bartkus, Davis, 2009; Dubos, 2001; Ferragina, 2012) и как следствие, степени включенности респондента в общественную жизнь.

Концепция социального капитала, несмотря на всю метафоричность термина, как показали многочисленные исследовательские практики, приобрела популярность благодаря имеющимся эвристическим возможностям. Будучи дескриптивной по своей сути, концепция дает возможность заглянуть в глубины общественных отношений. Основанием концепции, на наш взгляд, следует считать идею о базовой сущности для социального капитала связей и отношений, основанных на доверии и нормах взаимодействия. Таким образом, удалось выявить общественную природу данного феномена. Это определило еще одну его отличительную черту – создание, воспроизводство и сохранение только в процессе его активного использования.

Социальный капитал создается и существует только при условии активной жизнедеятельности индивида в социуме. Поскольку распределение социального капитала неравномерно, то и объектом нашего интереса являются его носители, обладающие его различным объемом, который возможно измерить (Коллективные действия …, 2022). В основу нашей статьи легли результаты опроса общественного мнения населения Вологодской области, проведенного в рамках госзадания «Социальная реальность: национальное развитие и региональные тренды» 1 , среди задач которого было изучение состояние социального капитала населения региона. В нашем исследовании мы опираемся на два исследовательских метода. Во-первых, применена индикаторная модель измерения социального капитала, в результате чего мы получаем информацию о его распределении в территориальном сообществе. В основе индикаторной модели заложен метод построения индексов. Во-вторых, использован метод портретирования, в основу которого заложены характеристики как объективного, так и субъективного порядка. В результате мы получаем возможность сформировать представление о наиболее существенных, выступающих в качестве отличительных, маркерных черт социального портрета обладателей социального капитала.

Накопленный объем социального капитала отражается в ряде индикаторов, характеризующих ресурсные возможности индивида. Оценка имеющегося социального капитала производится на основе разработанной авторской методики, позволяющей рассчитать его интегральный индекс. Метод построения индикаторной модели подробнее описан в ряде наших публикаций (Афанасьев, 2016). В результате расчетов по более чем 40 показателям для каждого респондента формируется индекс социального капитала, который позволяет выделить группы респондентов со схожими или очень близкими показателями.

Интегральный индекс социального капитала ИСК, согласно предлагаемой индикаторной модели, рассчитывается следующим образом:

Иск = (Идоверие+Исети+ Иценности и установки)/3

Практическое использование индикаторной модели измерения социального капитала не только доказывает валидность модели, но и демонстрирует ее эвристические возможности (Коллективные действия …, 2022).

В итоге было сформировано 5 групп. Обладатели самого низкого индекса, характеризующего уровень социального капитала, при ответе на вопросы в основном выбирали позицию со смыслом

«не доверяю» / «не участвовал» / «никак не могу повлиять» и т.п., вошли в первую группу, обозначенную как обладатели минимального социального капитала (ИСК.

< 2. Условно – Тип 1). Во вторую группу были включены респонденты с более высоким индексом, обозначенные как обладатели социального капитала низкого уровня (ИСК >=2 и < 2,5. Условно – Тип 2). Третья группа объединила респондентов с социальным капиталом среднего уровня (ИСК >=2,5 и < 3. Условно – Тип 3). В четвёртую группу вошли носители относительно высокого уровня социального капитала (ИСК >=3 и < 3,5. Условно – Тип 4). Респонденты с социальным капиталом высокого уровня были отнесены к пятой группе (ИСК > 3,5. Условно – Тип 5).

Интегральный индекс социального капитала раскрывает широкие возможности не только по измерению социального капитала как латентной переменной, но и по выявлению её взаимосвязей с другими объектами социального континуума. Кроме того, открывается возможность провести классификацию и сравнение различных объектов социальной реальности.

Необходимым условием применимости результатов исследования для решения конкретных проблем является использование такого способа представления полученных данных, который будет отличаться простотой восприятия, в идеале – создавать достаточно отчётливый и узнаваемый образ объекта исследования. Удачным решением, на наш взгляд, представляется способ социального портретирования, который позволяет, опираясь на выделенные индикаторы, создать достаточно целостный портрет типичного представителя рассматриваемой группы. Созданный образ позволяет сформировать представление о наиболее существенных социально-демографических характеристиках, выступающих в качестве отличительных, маркерных черт социального портрета.

Концептуальной основой для формирования социального портрета является теория «идеальных типов», разработанная М. Вебером (Сиюхова, 2021). Однако и сегодня процесс разработки тезауруса социального портретирования далек от завершения. Необходимо отметить, что в большинстве источников упоминается именно термин

«социальный портрет», в качестве социологического портрет упоминается значительно реже. Смысловой акцент, различия между этими двумя понятиями состоит в том, что социологическим называется такой портрет, который позволяет составить целостное представление о характеристиках различных социальных объектов, в то время как социальный портрет может сосредоточивать внимание на конкретной социальной группе. В отдельных источниках социальный портрет определяется как жанр социологического исследования или как сборник исторических источников (Федорова, 2010).

Наиболее точным и завершенным представляется определение:

«Социологический портрет выступает как целостное представление социальной сущности различных объектов, таких как социальная организация, общность, класс и тому подобное, которое включает в себя систематическую характеристику элементов, его составляющих, социальных процессов, в том числе отношений, которые с ним связаны» (Социальный потрет населения, 2014).

Несмотря на имеющиеся расхождения в трактовках понятия, специалисты солидарны во взглядах на функционал: социальный портрет предназначен для формирования универсального портрета, который будет отражать типичные черты представителя социума. К настоящему моменту в научном сообществе не выработано универсальной структуры социального портрета, т.к. его черты, точность и глубина «прорисовки» полностью зависят от задач исследователя. Вместе с тем, все индикаторы, можно разделить на две смысловые категории: объективные социально-демографические характеристики – чаще всего основу составляют возраст, пол, имеющееся образование и сфера занятости на момент исследования, благосостояние. Субъективные признаки отображают самоидентификацию респондента, его самоотношение по исследуемым чертам, свойствам и состояниям. Особенно ценным является то, что, комбинируя данные признаки, возникает возможность

«выявить общие внешние и внутренние черты определенной группы, описать ее образ жизни» (Гужавина, 2018).

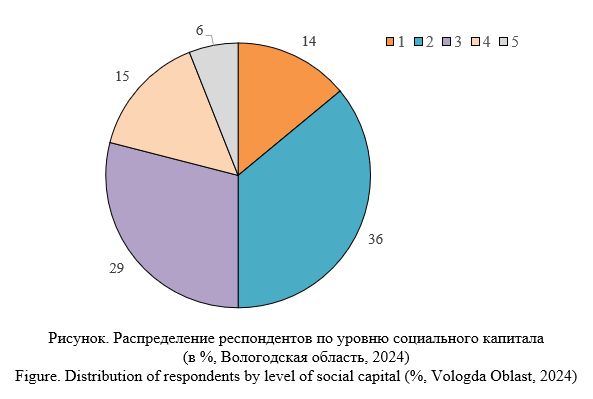

Научные результаты и дискуссия (Research Results and Discussion). Исследование, посвященное социальному капиталу населения области, выявило важные аспекты взаимодействия жителей в рамках их сообществ, показало существенные различия в определенных индикаторах. По итогам анализа полученных данных все респонденты были разделены на несколько когорт, отражающих различные уровни накопления социального капитала (см. Рисунок).

Небольшая, но значимая часть населения демонстрирует высокий уровень социального капитала. Эти люди, представляющие собой активное ядро сообщества, вероятно, обладают устойчивыми связями и большим влиянием в социальной среде. Они могут быть вовлечены в местные инициативы, быть организаторами мероприятий и содействовать развитию социального пространства. Их способности налаживать связи могут служить важным ресурсом как для них самих, так и для более широкого круга людей в их окружении. Обладатели социального капитала среднего уровня представляют собой наиболее многочисленную группу. Это говорит о том, что большинство людей имеют определенный запас социальных связей, который позволяет им обращаться за помощью и поддержкой. Вместе с тем, респонденты этой группы могут не полностью использовать свой потенциал вовлеченности в сообщество. Тревожно многочисленной является группа представителей минимального уровня социального капитала. Это люди, вероятно, испытывающие серьезные социальные и экономические трудности, которые повлияли на их способность развивать и поддерживать социальные связи. Для этой категории крайне важным может являться создание возможностей для взаимодействия и устранения факторов, препятствующих им строить доверительные отношения с окружающими.

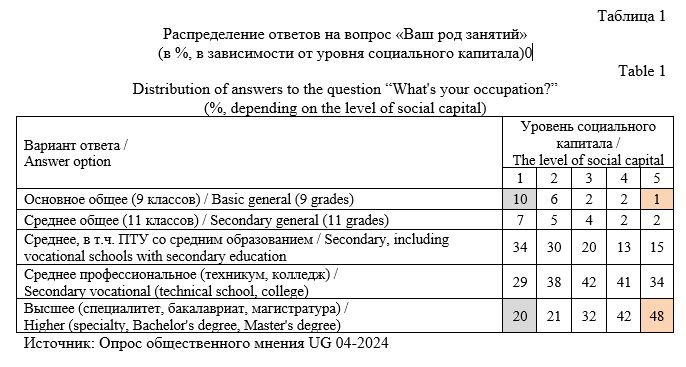

Для эмпирического анализа с целью выявления различий и портретирования носителей социального капитала обратим свое внимание прежде всего на респондентов, занимающих крайние позиции в первой и пятой группах. Для формирования социального портрета этих групп обратимся к соответствующим индикаторным характеристикам, которые характеризуют респондентов по объективным и субъективным позициям. В качестве объективных характеристик носителей социального капитал обратимся к данным об образовании, профессиональной деятельности, а также к социально-демографическим характеристикам. Отметим, что все они имеют определённое формально подтверждение. Гендерные характеристики будут использованы также при рассмотрении индикаторов субъективного характера. Одним из ключевых индикаторов социального развития и личной успешности является достигнутый уровень образования. Этот показатель считается одним из важных условий формирования социального капитала поскольку обеспечивает возможности для налаживания социальных связей, обмена ресурсами и доступа к различным ресурсам, включая информацию и поддержку. Многими исследованиями установлено, что более образованные люди имеют больше возможностей для профессиональной реализации, что способствует расширению их социальных связей и повышению статуса в обществе. Исследование взаимосвязи между образованием и социальным капиталом имеет важное значение для понимания социальных процессов и механизмов, воздействующих на развитие общества (Таблица 1).

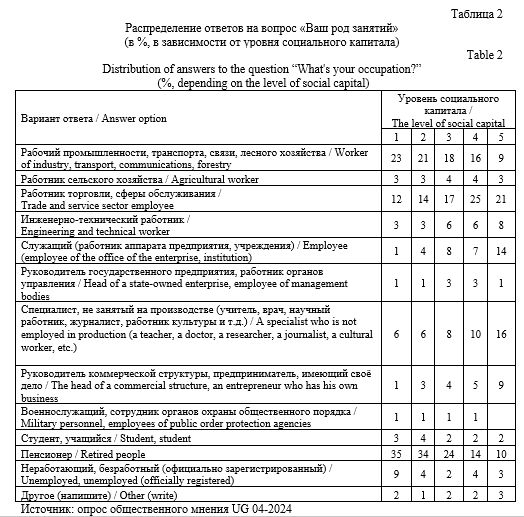

Полученное образование определяет дальнейший профессиональный путь человека. Достигнутый профессиональный статус оказывает определенное влияние не только на его материальное положение, но и на социальное окружение, возможности для взаимодействия и доступ к ресурсам. Анализ различных категорий занятости в контексте социального капитала открывает перспективы для понимания, как профессиональная жизнь соотносится с социальной интеграцией и уровнем поддержки в обществе (Коллективные действия…, 2022). Профессиональный фактор дает о себе знать и в сфере занятости. С повышением уровня социального капитала заметно уменьшается доля работников промышленности и транспорта. Эта тенденция может говорить о том, что люди с более высоким уровнем социального капитала имеют возможность заниматься более интеллектуальным и высокооплачиваемым трудом. Они чаще выбирают карьеру в сферах, требующих специального образования и уровня квалификации, что позволяет им не только устойчиво зарабатывать, но и расширять круг общения и поддерживать активные контакты с профессиональным сообществом. Неслучайно среди людей с высоким уровнем социального капитала наблюдается рост доли специалистов, не занимающихся производственной деятельностью. Это связано с тем, что такие профессии, как учитель, врач, работник культуры предполагают наличие высоких социальных навыков и возможность создания продуктивных сетей взаимодействия. Эффективное использование этих сетей может играть важную роль в карьерном успехе, позволяя специалистам достигать новых высот и укреплять свои позиции в профессиональной среде.

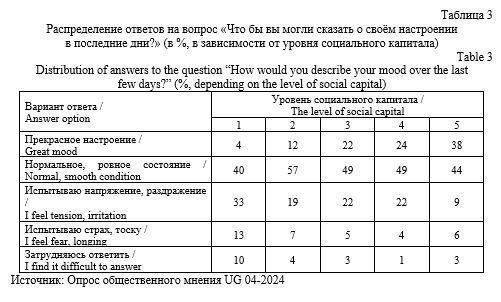

Наблюдение за индикаторами, основанными на субъективных оценках основано на таких показателях как социальное самочувствие и социальная активность. Социальное самочувствие отражает общий настрой населения, складывающийся психоэмоциональный климат, уровень социальной напряженности, служит индикатором адаптации населения к экономическим потрясениям и политическим событиям. Выявлены различия в социальном самочувствии респондентов в зависимости от имеющегося уровня социального капитала. По-видимому, имеющиеся социальные связи и ресурсы в одном случае могут компенсировать возникающие трудности, тогда как в другом – нет, что и отражается эмпирически (Таблица 3).

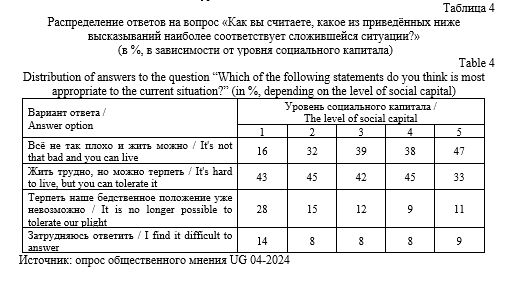

Еще одним ярким подтверждением различий служат высказывания респондентов относительно восприятия текущей ситуации в обществе (Таблица 4). Очевидно, что более позитивные ответы дают обладатели более высокого уровня социального капитала. Также в группе с высоким уровнем социального капитала меньшая доля тех, кто в настоящий момент испытывает негативные настроения по самым различным причинам.

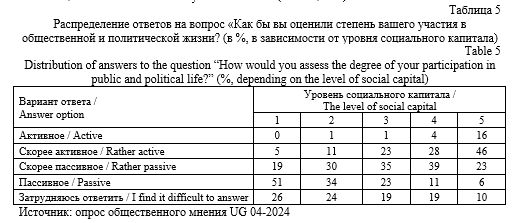

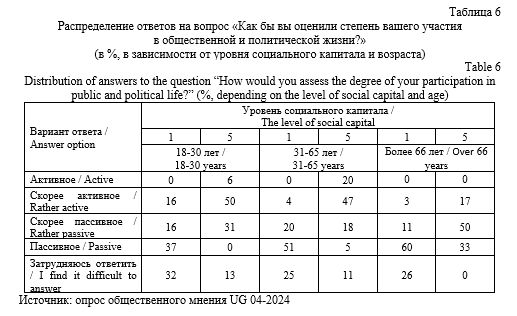

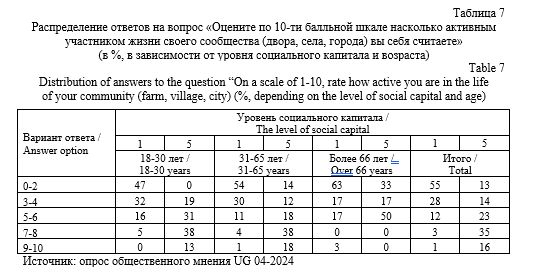

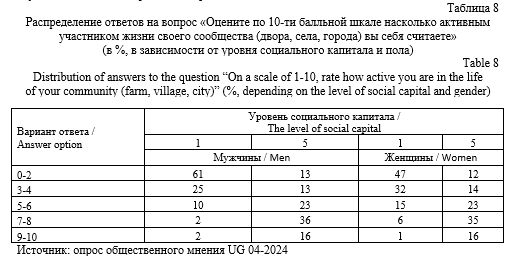

Как индикатор субъективного плана мы рассматриваем самооценку респондентом своей гражданской активности. В качестве индикаторов использовались ответы на вопросы «Как бы вы оценили степень вашего участия в общественной и политической жизни?» (Таблица 5-6) и «Оцените по 10-ти балльной шкале насколько активным участником жизни своего сообщества (двора, села, города) вы себя считаете» (Таблица 7-8).

Приведенные данные позволяют судить о степени активности респондентов. Если связь активного участия в различных видах деятельности у обладателей разного уровня социального каптала очевидна, то вариант ответа «затрудняюсь ответить», на наш взгляд требует внимания. Скорее всего данные показатели отображают определенные сложности, которые испытывают респонденты при отнесении тех действий, которые они совершают в рамках семьи, школы, соседства, ближайшего окружения к формам социальной активности. И на вопрос «Можно ли участие в этих группах рассматривать в качестве социальной активности?» они отвечают для себя отрицательно. Подобная неопределённость может возникать в различных ситуациях, когда наличие активности не воспринимается непосредственным участником в качестве таковой в результате недостаточной теоретической информированности о формах и методах общественного участия. Следующим этапом портретирования является диагностика наличия градации участия у респондентов разных возрастов (Таблица 6).

Молодежь (18-30 лет) чаще демонстрирует активное поведение, что же касается респондентов более старшего возраста, то их активность падает. Тем не менее обращает на себя тот факт, что обладатели социального капитала высокого уровня, приобретенного в молодом возрасте, показывают его рост в средний период своей жизненной активности и с возрастом его потери происходят медленнее. Данная ситуация позволяет предположить, что активное вовлечение в общественные контакты и участие в гражданской деятельности не только создают условия для формирования социального капитала, но и приводят к реальному результату. Социальный капитал, приобретенный в молодые годы, сохраняется и даже приумножается. Углубить наши представления роли вовлеченности в формировании и сохранении социального капитала мы можем, предлагая респондентам оценить собственную активность по десятибалльной шкале (Таблица 7).

Первое же наблюдение, которое приковывает внимание, состоит в том, что большинство представителей группы с минимальным уровнем социального капитала (55%) оценивают свою активность преимущественно в диапазоне от 0 до 2 баллов. Рассматривая эти оценки во взаимосвязи с данными по предыдущему вопросу, можно предположить, что общественное и политическое участие респондентов из группы с низким уровнем социального капитала даже в случае его наличия самими опрошенными трактуется как незначительное. Достаточно прогнозируема выявленная для этой группы тенденция уменьшения количества респондентов по мере роста оценки за проявленное участие.

Обратную динамику можно наблюдать в группе с высоким уровнем социального капитала: чем меньше баллов за участие предлагалось по шкале, тем меньше опрошенных из этой группы отмечали этот вариант как характеризующий собственную активность; по мере роста баллов увеличивалось и число респондентов. Максимальное количество участников опроса из этой группы (35%) оценивают свое участие в жизни сообщества в 7-8 баллов. Однозначно, это свидетельствует о высокой степени включенности в решение проблем, так или иначе затрагивающих респондентов.

В рамках обозначенной цели интерес представляет установление взаимосвязи между оценкой за участие, которую выставляют респонденты, и их возрастом. Полученные данные говорят о том, что и в той, и в другой группе носителей социального капитала нет существенных различий в оценках в зависимости от возрастных изменений. Иными словами, мы установили, что возраст не является принципиальным показателем для проявления социального участия. Обращает на себя внимание только тот факт, что выход на пенсию приводит к уменьшению социальных контактов, стимулирует снижение социальной включенности и, следовательно, респондент объективно оценивает сокращение своего социального участия, что это отображается ими в ответах. Таким образом профессиональная деятельность, участие в жизни коллектива играю существенную роль в формировании и сохранении социального капитала индивида.

Еще более примечательным фактом является доля опрошенных, оценивших свою активность на 9-10 баллов. (Таблица 6-7). Вероятно, на перспективу может быть интересна более детализированная характеристика представителей этой группы по таким показателям, как профессиональная занятость, семейное положение, число детей и т.п. Полагаем, что углубленное описание открывает более широкие возможности и позволит сформировать не просто портрет типичного представителя группы с высоким уровнем социального капитала. В случае, если диагностированные признаки

будут иметь повторяющийся характер и относиться к большинству, это позволит рассматривать социально- демографические черты в качестве маркеров при выделении склонности к социальному участию. Рассматривая распределение активности в группах по полу, существенных различий практически не установлено (Таблица 8). Как, и мужчины, так и женщины из группы с низким уровнем социального капитала склонны выставлять себе максимально низкие баллы за собственное участие. То есть гендерные различия не оказывают существенного влияния на степень социального участия.

Подводя некоторые итоги нашего исследования и опыта соединения двух методов индикаторного и метода портретирования можно сказать, что таким образом возникает возможность комплексного изображения целевых групп, оценки их социальных характеристик, познания проблем, на которые они обращают внимание, их потребностей и запросов. Наилучшим образом это видно при сравнении групп, занимающих полярные позиции. В нашем случае это носители минимального и максимального уровня социального капитала. Портрет носителей социального капитала минимального уровня или в нашей модели первой группы показывает нам группу людей, имеющих прежде всего общее и профессиональное образование базового характера, работающих в промышленности, транспорте, имеющих пограничное материальное положение, ориентированных на ближнее окружение, имеющих узкий радиус доверия. У представителей данной группы доминирует тревожное настроение, запас терпения находится в пограничной зоне. Принимая во внимание совокупность этих характеристик, мы можем говорить об определенной ограниченности ее социальных контактов и сетевых ресурсов. Учитывая, что данная группа достаточно многочисленна она требует к себе особого внимания.

Противоположная группа, характеризуемая как группа с высоким уровнем социального капитала или в нашей модели пятой группы рисует нам людей с высоким уровнем образования, занятых преимущественно в непроизводственной сфере. Их труд связан с более интеллектуальными профессиями, такими сферами деятельности как образование, наука, здравоохранение. Среди них руководители различного уровня, представители органов власти, инженерно-технические работники, врачи, учителя, журналисты, служащие. Представители данной группы устойчиво демонстрируют позитивный социальный настрой, значительный запас терпения, нормальное ровное настроение. Однако данная группа не является доминирующей. Но она демонстрирует возможности эффективного использования своих социальных сетей, а также факт наличия в них большего объема ресурсов.

Рисуя портреты носителей крайних групп обладателей социального капитала на основе выделенных индикаторных характеристик, мы получаем комплексное изображение целевых групп, оцениваем социальные характеристики, познаем проблемы, на которые они обращают внимание, их потребности и запросы.

Заключение (Conclusions). Социальный портрет носителя социального капитала вполне можно рассматривать как инструмент представления сущности изучаемого объекта, отражающий не только его типичные характеристики, но и позволяющий обнаружить имеющиеся в них особенности. Тем самым мы погружаемся в диалектику общего и особенного при изучении феномена социального капитала.

Лучшее понимание распределения населения по группам с разным уровнем накопленного социального капитала может дать устойчивую основу для разработки целевых программ, направленных на укрепление социальных связей и развитие общественной активности. Коллективные усилия, направленные на создание поддерживающей среды, способны не только повысить уровень вовлеченности жителей, но и улучшить общее качество жизни в сообществе. Сосредоточение внимания на тех, кто имеет низкий и минимальный уровни капитала, позволит установить более прочные связи между различными сегментами населения, создавая пространство для совместного роста и развития. Что в свою очередь положительно скажется на развитии как всей области в целом, так и отдельных её населенных пунктов.

Принимая во внимание выявленную в ходе исследования связь социального капитала с объективными и субъективными индикаторными характеристиками, его роль как предиктора отношения к вводимым инновациям, а также опыт отечественных и зарубежных коллег, мы находим доказанным в целом его позитивную роль в жизни людей и сообществ. Как и в зарубежных, так и в отечественных исследованиях неоспоримым является тот факт, что социальный капитал преимущественно присутствует в сетях горизонтального характера. Об этом говорят и наши исследования. Однако, следует заметить, что для наилучшего развития сообщества более результативными являются связи вертикального характера, которые характеризуют наличие открытого социального капитала, способствующего расширению связей и контактов между людьми и ведущего к сплочению сообщества. Данный аспект ставит задачи по формированию открытого социального капитала и здесь неоспорима роль органов управления. В первую очередь это касается местных управленческих структур. В связи с чем, считаем необходимым со стороны органов местного самоуправления уделять самое пристальное внимание вопросам его формирования в регионе. По сути, необходима целенаправленная политика формирования социальных отношений определенного характера. Имеющийся опыт разрозненных практик, способных поддерживать или формировать социальный капитал можно систематизировать следующим образом:

- стимулирование сотрудничества в инновационной сфере, в том числе межобластного (не ограничиваясь только бизнесом и производствами, но и, например, между вузами, в том числе из разных регионов);

- формирование и поддержка общественных организаций, стимулирование как индивидуальной, так и коллективной деятельности в некоммерческих организациях (через субсидии, гранты, финансирование проектов и др.);

- поддержание стабильных реальных доходов граждан с помощью проведения антиинфляционных мер, борьба с безработицей, проведение налоговой политики в целях перераспределения доходов населения в пользу малообеспеченных, подготовка наукоёмких трудовых мест, увеличение бюджетных мест на программах высших учебных заведений;

- вовлечение молодежи в инновационную деятельность (как лиц, статистически чаще обладающих социальным капиталом высшего уровня и более позитивно относящимся к таким процессам, что в свою очередь позитивно скажется на успешности их реализации);

- закрепление на формальном уровне сотрудничества правительства и общественных организаций, вовлечение формальных и неформальных организаций в участие в политико-административном процессе.

Заметно, что данные рекомендации имеют определённую степень синергии друг с другом, например, увеличение числа бюджетных мест в вузах, увеличит количество молодёжи (предрасположенной к накоплению социального капитала и принятию инноваций) в регионе за счёт миграции, что в свою очередь положительно скажется на шансах успешной реализации межрегионального сотрудничества университетов. Так же, предполагаемое взаимодействие триады бизнеса-власти- НКО, в результате реализации этих предложений, имеет позитивный опыт кооперации в ряде скандинавских стран, где подобное объединение получило название «модели тройной спирали» (Triple Helix Model) (Лучко, 2010: 42).

Резюмируя вышесказанное, мы считаем, что исследование регионального социального капитала следует сделать регулярным процессом, установив ключевые показатели для его мониторинга. Одним из методов реализации этого может послужить методика индексов, разработанная Вологодским научным центром РАН, как эффективный инструмент для анализа уровня накопленного социального капитала.

Благодарности

Статья выполнена в рамках реализации госзадания "Социальная реальность: национальное развитие и региональные тренды" № FMGZ-2022-0013.

Список литературы

Афанасьев Д. В. Социальный капитал в регионе: к вопросу измерения и построения индикаторной модели // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 6 (48). С. 110-125.

Беляева Л. А. Региональный социальный капитал и множественная модернизация в России. К постановке проблемы // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 1 (31). С. 108-115.

Бурдьё П. Формы капитала // Экономическая социология. Электронный журнал. 2002. Том 3, № 5. С. 60-74.

Гужавина Т. А. «Недоверяющие»: социологический портрет группы (по результатам исследований в Вологодской области) // Вопросы территориального развития. 2018. № 1 (41). С. 1-18.

Заякина Р. А. Роль человека в формировании социального капитала сетей // Идеи и идеалы. 2022. Ч. 14. № 3-1. С. 246-259.

Коллективные действия и социальный капитал в российском обществе: монография / Гужавина Т. А., Афанасьев Д. В., Косыгина К. Е., Уханова Ю. В., Дементьева И. Н., Ясников Н. Н., Ластовкина Д. А. Вологда: Вологодский научный центр РАН, 2022. 228 с.

Колмыкова М. А. Формирование социального капитала в современной России: от теории к практике // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 5. С. 33-37.

Колпина Л. В. Социальный капитал сетей отношений в региональном сообществе: эмпирический анализ // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 4. С. 44-53.

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 122-139.

Лучко М. Л. Развитие инноваций в Швеции: традиции, современность и будущее // Научные исследования экономического факультета (электронный журнал). 2010. № 1. С. 32-53.

Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. Электронный журнал. 2002. Т. 3, № 4. С. 20-32.

Региональный социальный капитал в условиях кризиса / Гужавина Т. А., Афансьев Д. В., Воробьева И. Н., Дементьева И. Н. и др. Череповец: ЧГУ, 2018. 220 с.

Сажина В. А. Формирование социального капитала в России // Социально- гуманитарные знания. 2010. № 6. С. 317-323.

Сиюхова А. М. Интерпретация теории «идеальных типов» М. Вебера применительно к эмпирическому социологическому исследованию // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2021. Т. 21, вып. 3. С. 248-253.

Социальный портрет населения: методология, основные характеристики / Ермолаева П. О., Носкова Е. П., Зайнуллина М. Р., Купцова А. И., Нагимова A. M. Казань, 2014. 92 с.

Федорова Н. А. Лишенцы 1920-х годов: советское сословие отверженных // Журнал исследований социальной политики. 2010. Т. 5, № 4. С. 483-496.

Формирование социального капитала в России / Иванов В. В., Павлов П. Н., Козлов В. А., Сутырина Т. А. // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2014. № 3. С. 3-16.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. Москва: АСТ; Ермак, 2004. 730 с.

Bartkus V. O., Davis J. H. Social capital reaching out, reaching in. UK: Edward Elgar Publishing, 2009. 384 р.

Coleman J. The foundation of social theory. Cambridge. MA: Belknap of Harvard UP, 1993. 993 p.

Dubos R. Social capital: theory and research. New York: Routledge, 2001. 333 р.

Ferragina E. Social capital in Europe. Cheltenham. UK: Edward Elgar Publishing, 2012. 232 р.

Lin N. Social capital: a theory of social structure and action. Cambridge, 2001. 270 p.

Pichler F., Wallace C. Patterns of formal and informal social capital in Europe // European Sociological Review. 2007. Vol. 23, No. 4.

Р. 423-435.

Putnam R. Bowling Alone: the collapse and revival of American community. New York. Simon & Schuster, 2000. 544 p.

Putnam R. Helliwell J. Economic growth and social capital in Italy // Eastern Economic Journal. 1995. № 21 (3). Р. 295-307.

Woolcock J. Social capital: implications for development theory research and policy /

J. Woolcock, D. Narayan // IBRD, Research observer. 2000. № 15 (2). P. 225-251.